- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus - Die Buchdruckerfamilie Gassmann

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1903

- Das Dufour Schulhaus 1904-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1884

Wilhelm und Charles Gassmann

Die in Biel geborenen Brüder Wilhelm und Charles Gassmann, Schüler vom Dufourschulhaus Biel, gehörten zur 5. Generation einer Familie, die ununterbrochen im Buchdruck- und Verlagsgeschäft tätig war. Ein Rückblick:

Bereits 1407 wurde Berchthold Gassmann aus Wollerau Bürger von Zürich. Im folgten 1422 Heiri, Hans, Rudi und Uli Gassmann nach. Nachdem sie sich in Zürich

niedergelassen hatten, verpflanzte sich das Geschlecht in andere Kantone. Der aus Eich im Kanton Luzern stammende Müller Fridolin Gassmann (gest. 1653) heiratete 1619 BERTHA FLURI von Solothurn

und wurde 1629 in das Burgerrecht der Stadt Solothurn aufgenommen.[12] Das Gassmann-Geschlecht übte in Solothurn die verschiedensten Berufe aus, darunter

Apotheker, Verwalter städtischer Fonds und Priester. Pater Carli Gassmann war Konventual in St. Urban und Karl Fidel Gassmann Sekretär der Stadtkanzlei.

Gassmann-Wappen

Das 1939 von Paul Boesch gezeichnete Wappen des Buchdruckerfamilie Gassmann zeigt in Rot auf einem grünen Dreiberg drei grüne Eichenzweige mit je einer goldenen Frucht und zwei grünen Blättern,

dann den Helm. Darüber befindet sich ein grüner Eichenzweig mit goldener Frucht und vier grünen Blättern als Helmzierde. Zwei aufgerichtete Greifen dienen als Schildhalter. Unten rechts ist der

Druck mit «Paul Boesch» signiert.[40]

1. GENERATION - Franz Joseph Gassmann I (1755-1802)

ab 1788 Herausgeber der ersten Zeitung des Kantons Solothurn

Franz Joseph Gassmann I, genannt Hubridas, sitzt in der Verenaschlucht bei Solothurn. Aquarellierte Federzeichnung von Laurent Midart, 1794.

Franz Joseph Gassmann I, ein Nachkomme von Fridolin Gassmann, wurde am 21. Februar 1755 in Solothurn als zweitältester Sohn des Schuhmachers Johann Viktor Gassmann (1725-1795) und der tief religiösen Maria Anna Burki (1722-1792) geboren. Der Bruder seines Vaters hiess Urs Franz Josef Gassmann (1719-1795) und war Pfarrer in Oberkirch. Das Geburtshaus von F. J. G. I befand sich an der «Hinteren Gasse». Dort wuchs er mit fünf Geschwistern, von denen drei in jungen Jahren starben, in kleinbürgerlichen Verhältnissen auf.[36] Das Haus stürzte 1775 ein.[42]

Ausbildung bei den Jesuiten

Seine Eltern schickten F. J. G. I ins Jesuitenkollegium der Stadt, damit er sich später zum Geistlichen ausbilden lassen konnte. Dort wirkte Pater Joseph Ignaz Zimmermann (1737–1797), der

die Poesie liebte und eine Reihe von schweizerischen Dramen dichtete, darunter auch Wilhelm Tell (Basel 1777). Auf seine Anregung hin wurde 1769 erstmals unter den üblichen Schulprämien

ein Preis für deutsche Dichtung und 1772 für deutschen Prosastil ausgesetzt. Zu den ersten Schülern Zimmermanns, die sich einen Preis in deutscher Sprache errangen, gehörte Gassmann. Der spätere

Solothurner Ratsherr und Schriftsteller Urs Joseph Lüthy (1765-1837) wurde von Gassmann in die Welt der deutschen Poesie eingeführt, die er mit Begeisterung las. 1774 wurde Pater Zimmermann

Professor der Rhetorik in Luzern und nahm seinen Schüler gleich mit.[5] J. G.

I, der davon träumte Schauspieler oder Dramaturg zu werden, spielte dort im Lustspiel Der Wohltätige Murrkopf und im Singspiel Die kleine Aehrenleserinn, die von den

Hochobrigkeitlichen Schulen Luzerns im Brachmonat 1778 aufgeführt wurden. Die Bühne befand sich auf einem abgeernteten Kornfeld.[7]

Auf Empfehlung von Zimmermann erhielt F. J. G. I eine Stelle als Hauslehrer beim Staatsschreiber und HistorikerJoseph Anton Felix von Balthasar (1737–1810). In

dessen Umfeld entfremdete sich Gassmann dem Studium der Theologie. Möglicherweise trugen auch die Anfeindungen, denen seine Lieblingslehrer Zimmermann und der Dichter Pater F. Grauer durch den

herrschenden Klerus ausgesetzt waren, dazu bei. Auf Anraten von Zimmermann erlernte er in Luzern beim Stadtbuchdrucker Jost Franz Jakob Wyssing die Buchdruckerkunst und kehrte dann nach Solothurn

zurück. Damit wurde er zum Begründer der Buchdruckerdynastie Gassmann. F. J. G. I fand: «Solothurn war schon immer der Lieblingsort französischer Dichter. Auch jetzt besitzen wir wiederum den

grössten Dichter Frankreichs. Es ist Abbé Jacques Delille (1783-1813), der Sänger der Gärten. Zu den fröhlichsten Augenblicken meines Lebens zähle ich die Viertelstunde, die mir ein Gespräch mit

diesem berühmten Mann ermöglichte.»[8] Gassmanns Worte inspirierten Professor MARTIN GISI 1898 zu seiner historisch-literarischen Untersuchung

Französische Schriftsteller in und von Solothurn.

Die Geschichte des Buchdrucks in Solothurn begann mit dem aus Bern stammenden Buchdrucker Samuel Apiarius, der am 12. November 1565 eine Aufenthaltsbewilligung und eine Druckgenehmigung erhielt.

1566 zog er nach Basel. Das 1646 gegründete Jesuiten-Kollegium benötigte aufgrund seiner zahlreichen Schüler eine Buchdruckerei, die der Solothurner Burger Johann Jakob Bernhart 1658 einrichtete.

Sie ging 1685 an seinen Sohn und 1698 an dessen Witwe. Der verbannte französische Dichter Jean Baptiste Rousseau liess hier 1712 seine Œuvres diverses drucken.

Philipp Jakob Schärer (1711-1779) leitete die 1750 gegründete und vom Kollegiums-Rat beaufsichtigte «Hoch-Obrikeitliche Buchdruckerey Typographia Illustrissimae Reipublicae», in der

Hauptgasse 2 «am Stalden». Gassmann begann in Schärers Buchdruckerei zu arbeiten und erhielt nach dessen Tod am 29.

November 1780 dessen Amt und Titel.[5] Die Konditionen waren wie folgt: «Alles, was zur obrigkeitlichen Buchdruckerei gehört, fällt Gassmann als

lebenslängliches Lehen zu. Die hochobrigkeitliche Buchdruckerei darf keine andere Firmenbezeichnung haben. Sie untersteht der Präventivzensur der Obrigkeit. Alle staatlichen Aufträge sind prompt,

billig und mit dem erforderlichen Anstand auszuführen. Schärers Lehrling, der Solothurner Bürgerssohn Ludwig Vogelsang, muss von Gassmann bis zum Ende der Lehrzeit übernommen werden.»[36]

Die Brüder Gassmann

Am 4. Januar 1781 übernahm F. J. G. I das Inventar der hochobrigkeitlichen Buchdruckerei. Sein erstgeborener Bruder Johann Georg Gassmann (1748-1813), ein Handelsmann aus Solothurn,

leistete die Bürgschaft und zog ebenfalls in das Haus. Dort lebte auch Franz Josephs Lebensgefährtin Maria Jacobea Schmid (1756-1839), die Tochter eines in spanischen Diensten stehenden

Offiziers, die er auf romantische Weise «entführt» hatte.[36] F. J. G. I druckte gemeinsam mit seinem Bruder unter dem Namen «Gebrüder Gassmann»

(Josephum et Georgium Gassmann) in der hochobrikeitlichen Buchdruckerei mehrere Bücher, darunter Verordnung seiner hochfürstlichen Gnaden des hochwürdigsten Bischoffs von Lausanna, betreffend

die Aufhebung etlicher Feyertage, für einen Theil des löblichen und alt-katholischen Cantons Solothurn… (1783) und Anfangsgründe der lateinischen und deutschen Sprachkunst (1785).

Der ständige Streit zwischen den beiden Brüdern führte schliesslich dazu, dass Johann Georg Gassmann 1785 seine Koffer packte und 1790 an der Hermesbühlstrasse 21 ein spätbarockes Wohnhaus

errichtete.

Journalist im Namen der Menschenrechte

Gassmanns Charakter war geprägt von uneigennütziger Liebe zu seinen Mitbürgern und Enthusiasmus für die Menschenrechte. Viele Bürger wussten nicht genau, was Menschenrechte überhaupt bedeuten.

Gassmann formulierte es folgendermassen: «Freiheit, Sicherheit, Eigentum und Gleichheit. Diese vier Rechte liegen in der Natur des Menschen und sind unveräusserlich.»[33] In Olten hielt er einen Vortrag über das Betteln von Kindern in der Schweiz. Bald darauf wurde er Ehrenmitglied der Solothurner Schildwache, was ihn besonders stolz

machte.

Das Solothurnische Wochenblatt

Der Aufschwung des Zeitungswesens begann mit der Vervollkommnung des Postwesens. Charakteristisch für die Schweizer Zeitungen jener Zeit war ihr Inhalt, der sich

hauptsächlich aus ausländischen Nachrichten zusammensetzte. Inländische Themen wurden nur selten behandelt, da die Zensur die Berichterstattung über schweizerische Angelegenheiten verbot. Titel

wie Montägliche Churer-Zeitung, Bernisches Freytagsblättlein, Luzernische Dienstagzeitung usw. hätten vom Inhalt her, genauso gut im Ausland gedruckt werden können. In diese Periode des

Zeitungswesens fällt die Gründung der ersten solothurnischen Zeitung durch F. J. G. I. [43]

Der unternehmungslustige junge Mann begann am 5. Januar 1788 mit der Herausgabe vom Solothurnischen Wochenblatt. Dabei konnte er seine journalistischen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Vor Erscheinen der ersten Ausgabe wurde unter dem Titel Vorläufiger Versuch eine Ankündigung herausgegeben, in der die Leser über die Erscheinungsweise und Einteilung der neu gegründeten

Zeitung informiert wurden. F. J. G. I: «Nie hat Geld oder Ehrgeiz, Furcht oder Schmeichelei den Stoff zu einem Aufsatz bestimmt.» Dennoch waren finanzielle Mittel wichtig, um das Blatt

umzusetzen. Gassmann war anfangs skeptisch: «Nach den vielen Ermunterungen, die wir bezüglich des Wochenblatts erhalten hatten, sollte man glauben, dass die Anzahl der Abonnenten vollständiger

wäre, als sie tatsächlich ist. Statt der erwarteten 150 haben erst 17 Abonnenten Geld einbezahlt. Was mag wohl die Ursache sein?» Auch was den Inhalt des Blattes betraf, kehrte sich Gassmanns

anfängliche Begeisterung in Frustration um: «Schon in unserer ersten Anzeige haben wir um Unterstützung und Beiträge gebeten, aber es hat sich noch keine Menschenseele gemeldet.» [39] Zum Erscheinen der ersten Nummer sagte Gassmann: «Ich befinde mich in der Lage eines schüchternen Schauspielers, der zum ersten Mal eine Bühne betritt. Er kennt den

Geschmack seines Publikums noch nicht, doch er wünscht sich, ihm zu gefallen. Missfällt er, wird er ausgepfiffen. Wenn mich dasselbe Schicksal trifft, werde ich mich mit Vergnügen

zurückziehen.»

Trotz seiner Zweifel konnte sich das Blatt durchsetzen. Seine ehemaligen Schulfreunde vom Solothurner Jesuitenkollegium halfen ihm dabei. Die Leserschaft las

belehrende Abhandlungen, Auszüge aus guten, aber vergessenen Büchern, kurze Erzählungen, Anekdoten und Gedichte und wurde über die Fortschritte in der deutschen Literatur informiert. Kam einer

Leserin oder einem Leser eine Geschichte irgendwie bekannt vor, dann lag das an Gassmanns journalistischem Rezept: «Man nimmt einige Ideen alter und neuer Schriftsteller, knetet die

unterschiedlichen Gedanken durcheinander und macht wöchentlich daraus einen geniessbaren Kuchen.» Aufgrund seines ergreifenden Berichts über einen Eisbruch der Aare am 28. Januar 1789 schenkte

ihm der Rat eine Belohnung von fünf Louis d’or. Im selben Jahr berichtete er über die Feuersbrunst von Solothurn, die sich am 31. August nach Mitternacht ereignete.[43]

Ein freisinniger Lesezirkel

In pädagogischer Hinsicht wollte das Solothurnische Wochenblatt alle sozialen Schichten der Stadt Solothurn zur Verbesserung der Erziehung und Bildung der Jugend aufrufen. Um dieses Ziel

zu erreichen, wandte sich F. J. G. I an die gebildeten Kreise der Stadt. Gassmann: «Gut und Geld kann verloren gehen, aber ein wohlgebildetes Herz bleibt immer.» Inzwischen hatte sein Freund Urs

Joseph Lüthy in Solothurn eine literarische Gesellschaft gegründet. Dieser «Klub der Wochenblätter» traf sich oft auf dem «Hübeli». Man las die Werke der besten deutschen Schriftsteller, dichtete

selbst und übte Kritik, denn seit dem Ausbruch der Französischen Revolution waren viele Menschen mit der aktuellen Politik nicht einverstanden. Sie sprachen Wünsche und Verbesserungen aus, die

man «patriotische Träume» nannte. Gassmann, der älteste der jungen Literaten, notierte sich das Wichtigste, brachte es ins Solothurnische Wochenblatt und wurde zu einem der «Patrioten

von Solothurn».[24]

Gassmann: «In der derzeitigen Verfassung ist der Untertan als Mensch wenig wert. Er wird von der Gesetzgebung und allen Staatsämtern ausgeschlossen. Der Adel hingegen ist als Mensch zu viel, weil

er sich Vorzüge gegenüber den anderen herausnimmt und meistens keine Abgaben zahlt. Es herrschten Vorrechte in den Städten wie in den Kirchen. Die Schweiz hat keine einheitliche Regierungsform.

Einige Kantone sind aristokratisch, einige demokratisch und einige haben Elemente von beidem. Mehrere Kantone bezeichnen ihre Angehörigen als Untertanen. Die unteren Menschenklassen hierüber

aufzuklären gilt als Staatssünde. Nur wenige Auserwählte wissen darüber Bescheid, durften es aber aufgrund der Ketten der Pressefreiheit nicht laut sagen. Darum findet eine Revolution statt.

Vielleicht erleben wir dann mit der Zeit einheitliche Gesetze, Währungen, Gewichte und Masse. Keine inneren Kantonsgrenzsteine werden den Wanderer aufhalten, sondern nur noch das äussere Ende

unseres gemeinsamen Vaterlandes wird seine Grenzen ausmachen.»[33]

F. J. G. I gelang es, für seine Zeitung einen Kreis von aufstrebenden Schriftstellern, Künstlern und politisch Interessierten um sich zu versammeln. Zu ihnen gehörten neben Urs Joseph Lüthi, der

Musikpädagoge *Michael Trauott Pfeiffer (1771-1849), der Arzt *Peter Josef Schwendimann (1753-1809) und Kaplan Josef Schmid. Da Gassmann sehr religiös war und dies in seinen Publikationen zeigte,

wurde er auch «der allerchristlichste Journalist» und «weltlicher Missionar» genannt.[10] Durch das Solothurner Wochenblatt schlossen sich Gassmann weitere

Patrioten an, die eine Revolution im Vaterland wünschten. Zu ihnen gehörten der Altlandvogt Xaver Zeltner (1764-1835) und sein Bruder der Artillerie-Kommandant Peter Josef Zeltner (1765-1830),

der Weinhändler Urs Peter Joseph Cartier (1762-1839), St. Ursenstift-Chorherr Urs Viktor Schwaller von Ammannsegg (1771-1816) und sein Bruder Altlandvogt Karl Josef Schwaller von Ammannsegg

(1760-1838).

*Pseudonym «Urian», **Pseudonym «Dr. Sassifras» (siehe Solothurner Wochenblatt)

Abschied vom Solothuner Wochenblatt

Um Reiseerfahrungen für sein Blatt zu sammeln, begab er sich 1789 nach Leuk und 1793 nach Baden. In der Zwischenzeit besetzte Frankreich das angrenzende Fürstbistum Basel und vereinigte es 1793 als «Département du Mont Terrible» mit Frankreich. Daraufhin bezogen Solothurner Truppen an der Nord- und Westgrenze Stellung. 1794 musste er sich von seinem Solothurner Wochenblatt verabschieden, das kaum noch die Druckkosten deckte. Er verglich sich mit einem Schauspieler auf der Bühne. Mal war ihm Beifall zuteil geworden, ein anderes Mal Hohn, da das schwer zu befriedigende Publikum einmal ernste Kost, dann wieder Possenspiele verlangte. In Solothurn wurde auch dauernd gestritten. So gerieten sich die Kapuziner und Franziskaner in die Haare, ob der heilige Franziskus, als er noch lebte, eine braune Kutte wie die Kapuziner oder eine schwarze wie die Franziskaner trug. Gassmann: «Angenehme und nützliche Unterhaltung bei geschäftslosen Stunden war der Zweck meines Blattes. Nie habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Sitten und Meinungen meiner Zeit umzugestalten. Manchmal kann man dem einen oder anderen ein Fünkchen ins Herz legen, das bei günstigen Umständen zur Flamme auflodert. Das ist alles, was eine redliche Journalistenseele tun kann. Was jedem Journalisten das Wasser in die Augen treibt, ist die Tatsache, dass er mitansehen muss, wie seine Abonnenten von Zeit zu Zeit wie Herbstblumen wegwelken. Das ist eine Schmach, die kaum ein Schriftsteller überleben wird, wenn er nicht Frau und Kind hat, die noch seiner Obhut bedürfen.»[32]

Vorkämpfer für Mädchenbildung

F. J. G. I setzte sich im Solothurner Wochenblatt für eine bessere Erziehung und Ausbildung von Mädchen aus dem Mittelstand ein. Sein Mentor Zimmermann hatte in Luzern eine Musterschule

für Mädchen eingerichtet und das Buch Die junge Haushälterin veröffentlicht. Von Gassmann inspiriert drängten weitere Solothurner zur Gründung eines Mädcheninstituts. Gassmann erhielt einen

Brief, in dem es hiess, «Mann scheut keine Kosten, um römische Scherben und griechische Rossnägel als Altertümer auszugraben, aber die Errichtung einer Mädchenschule wird sträflich

vernachlässigt.» Gassmann unterbreitete diesen Brief in seinem Wochenblatt den Stadtburgern und löste damit ein Echo aus. Am 24. März 1790 kam in der Ratsversammlung der Gedanke auf, die

Mädchenausbildung den drei solothurnischen Frauenklöstern anzugliedern. Nur langsam nahm die Idee Gestalt an. Zunächst übergab man den Frauenklöstern hie und da ein armes Kind zur Erziehung und

Verköstigung. Auf privater Basis entstand ein Fonds zur Unterhaltung von fünf bis sechs Mädchen. Gassmann insistierte weiter und schrieb im Solothurner Wochenblatt (29. 7. 1793): «Ich

kann mich nicht enthalten, hier einige patriotische Tränen über die Verwahrlosung der Töchtererziehung zu vergiessen. Schreiben, Lesen und Rechnen gehören schliesslich zu den wichtigsten Punkten

der Mädchenbildung! Gerechter Himmel! Lebt denn keine patriotische Seele in unserem Land, die zum allgemeinen Wohl die Feder ergreift und uns die Nachteile einer vernachlässigten Töchtererziehung

vor Augen führt?» Im Herbst 1793 brannte das Waisenhaus nieder. Beim Wiederaufbau des Hauses dachte man durch den bereits erwähnten Fonds zugleich an die Einrichtung eines Mädcheninstituts. Um

Neujahr 1795 zog die erste kleine Schar armer Mädchen ein. Dafür wurde eine eigene Lehrerin angestellt, die den Titel «Vorsteherin des neuen Töchter-Instituts» trug. Der wissenschaftliche

Unterricht umfasste Religionslehre, Lesen, Schreiben und Rechnen. Der Handarbeitsunterricht erstreckte sich auf Stricken, Häkeln, Nähen und das Anfertigen von Kleidungsstücken. Die Schule

übernahm die Ausführung kleinerer Arbeiten für Privatpersonen.[35]

Die Bibliothek Gassmann

In Solothurn hatte F. J. G. I auch eine Bibliothek gegründet, die 1788 einen Katalog mit 700 Büchern veröffentlichte. Darunter befanden sich Werke von Shakespeare, Bacon, Lessing, Klopstock,

Herder, Racine, Rousseau und Mendelssohn. Der Katalog klagte darüber, dass es angesichts der «allüberschwemmenden Sintflut von Schriften, womit man in dieser schreibsüchtigen Zeit heimgesucht

wird, schwer ist, das Beste herauszufischen». Gassmann war stolz, die Enzyklopädie und die Allgemeine deutsche Bibliothek zu besitzen. Besonders schätzte er Matthias Claudius,

dessen Principes philosophiques, politiques et moraux 1789 in drei Bänden erschien.

Ein sehenswerter Brunnen

Gassmann im Solothurner Wochenblatt (Nr. 24, 1793): «Vor meinem Haus steht ein prächtiger Brunnen. Kein Fremder geht daran vorbei, ohne dieses Monument der Unsterblichkeit zu bewundern.

Doch was ist an ihm so sehenswert? Seine Schale wurde aus zwei einzelnen Felsstücken gehauen. In ihrer Mitte erhebt sich eine Säule, die mit einem Schlangengeflecht im antiken Stil umwunden ist.

Oben darauf sitzt der Ritter Georg zu Pferd. Er durchbohrt mit seiner Lanze den Rachen des berüchtigten Lindwurms. Das aufbäumende Pferd und der sträubende Lindwurm, der mit seinem Schweif den

hinteren Fuss des Pferdes umschlingt, zeugen vom Genie des Künstlers. Durch diese glückliche Stellung der Statue verlieh er ihr Gleichgewicht und Haltung. Alles an diesem Steingebilde spricht,

atmet und lebt. Betrachtet man die Nervenkraft und Muskelspannung, mit der der Ritter auf die Bestie losstürzt, wird einem bang und schauerlich ums Herz. Man glaubt wirklich, den Lanzenstoss und

das Geheul des Wurms zu hören. Auf einer Stufe des Brunnens steht ein Mädchen. Sie sieht sich nach jemandem um, die ihr hilft, den vollen Wassereimer auf den Kopf zu stellen. Ich entschloss mich,

ihr zu helfen und sie richtete ihre Haube etwas zurecht. Dann wollte sie mir mit einem höflichen Kopfnicker danken, und Platsch, goss sie den Eimer über meinen Kopf.»

Gassmann als Hudibras

Als Fortsetzung vom Solothurner Wochenblatt erschien Gassmanns humoristische Wochenschrift Der schweizerische Hudibras, die er ab Juni 1797 herausgab. URS JOSEPH LÜTHY

unterstützte das Blatt unter dem Pseudonym «Hilarius Umbroso». Damit wurde F. J. G. I zum «Kulturpionier von Solothurn» und erhielt den Dichternamen «Hudibras», den er auch als Pseudonym

benutzte.[22] Der Name Hudibras entstammt einem satirischen englischen Gedicht von Samuel Butler (1612–1680), in dem er unter der Maske des abenteuerlichen

Ritters Hudibras gegen die Auswüchse des Puritaner-Fanatismus zu Felde zieht. So wollte Gassmann den Kampf mit den Auswüchsen des Zeitgeistes aufnehmen. Bald geriet F. J. G. I mit der Zensur in

Konflikt und musste dem Staatsschreiber die Inhalte vor der Veröffentlichung zur Durchsicht unterbreiten.

Die Titelvignette der ersten Nummer zeigt ihn in der Verenaschlucht auf einem Bänkchen sitzend. Unter dem Bild steht: «Hudibras denkt übersinnliche Dinge» und das Epigramm:

«Ganz einsam sitz hier Hudibras,

wie Diogen in seinem Fass.

Nun fragt es sich nur: Welcher war

von beiden wohl der grössere Narr?»

Das Hubridas-Bänklein in der Verenaschlucht

In der Verenaschlucht befindet sich ein steinernes Bänkchen, das seit 1836 den Namen «Hudibras» trägt. Diese Stelle war sein Lieblingsplatz, wo er das Rauschen des Verenabächleins bei einem

kleinen Wasserfall genoss.[16]

Links: Franz Joseph Gassmann I alias Hudibras auf einem Bild von L. L. Midart, 1794. Rechts: Das Hudibras-Bänkli, Zustand 2025.

1789 kam der französische Immigrant Louis-Auguste Baron de Bréteuil (1730-1807) nach Solothurn und legte 1791 einen Weg entlang des Baches durch die Verenaschlucht an. Laurent Louis Midart (1733-1800) fertigte dort 1794 eine idyllische Federzeichnung in Aquarelltechnik an. Auf dem Bild ruht sich F. J. G. I auf einer Bank aus, die damals Chorherr-Schwaller-Bank hiess. Das Originalbild befindet sich im Depositum des Kunstmuseums Solothurn, Inv. Nr. C 81.3. Bréteuil und Midart verehrten den Solothurner Aufklärer F. J. G. I und seine Ideen.[34] Gassmann selbst verehrte die Verenaschlucht als «Tempel der Schöpfung» und als «Wundertempel der Natur».[38] In der Nähe befindet sich in der Einsiedelei die Verena-Gedenkstätte. Gassmann: «Ewig grünende Fichten beschatten den Felsen, dessen Höhle der heiligen Verena als Ruhestätte diente. Sie war Trost, Stütze und Segen aller Armen. Menschenliebe war ihr Gesetz, Herzensunschuld ihr Reichtum und die erhabene Naturwildnis ihr Gebetsbuch. In der Nähe des Blumengartens rauscht der murmelnde Giessbach über mannigfaltigen Kiesel. Nebenan steht die kleine Hütte des Eremiten, umschlossen von jungen Bäumen.»[22] Der ehemalige Buchdrucker Franz Karl Gassmann (gest. 27.09.1846) war Eremit zu St. Verena.

Programmhefte für Operetten, Sing- und Schauspiele

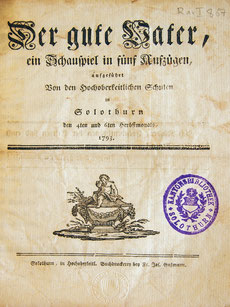

Bei F. J. G. I erschienen mehrere Programmhefte zu Oper-, Sing- und Schauspielen, die meistens von den hochoberkeitlichen Schulen Solothurns im Stadttheater aufgeführt wurden. Darunter:

Nikolaus von Flüe, oder die gerettete Eidgenossenschaft (1781), Cyrus (1786); Linna (1787), Erlachs Tod (1790), Die gute Tochter (1793), Der gute

Vater (1793), Die Belagerung Solothurns (1793), Das siegende Christenthum (1794), Matthatias (1794), Publius Kornelius Scipio (1794), Manasses, König

in Juda (1797). Rezensionen oder Ankündigungen dieser Veranstaltungen waren im Solothurner Wochenblatt unter der Rubrik «Theaterbericht» zu finden. Gassmann im Solothurnischen Wochenblatt

(12. 4. 1788): «Die Natur hat mich zum Theater bestimmt, das sagt mir mein Herz. Das Schicksal machte aus mir einen faden Schriftsteller, wie dieses Blatt bezeugt.» Dass Gassmann das Theater

publizistisch unterstützte, welches nicht von jedem geschätzt wurde, brachte ihm Anerkennung ein. In einer Rede, die Madame Korn auf der Solothurner Schaubühne hielt, sagte sie: «Wir danken dem

Journalisten, dass er die Ehre des Theaters in seinem Wochenblatt zu schützen sucht. Gold und Silber haben wir keines, aber ein dankbares Herz. Und dies ist alles, was wir ihm schenken

können.»[37]

Patriot Gassmann wird verhaftet

Am 24. November 1797 reiste Napoleon Bonaparte von Italien kommend durch Solothurn an den Kongress von Rastatt und wurde von den Patrioten freudig begrüsst. Gassmann handelte sich aufgrund

seiner der Französischen Revolution geneigten Gesinnung und der bitteren satirischen Laune seiner Zeitschrift viel Ärger ein. Er wurde am 6. Februar 1798 zusammen mit 39 anderen Patrioten,

darunter seine Mitarbeiter und Freunde aus dem Patriotenklub, von der Regierung inhaftiert. Diese Massnahme diente auch dem Schutz der «Patrioten». In der Folge konnte seine Zeitung bis zum 10.

März 1798 nicht erscheinen.

Gassmann: «Meine Gefängniszelle grenzt an zwei Nebengefängnisse, aus denen ich bisweilen einige Totenlieder hörte, und an einen finsteren Gang. Am Fuss des Gebäudes rauscht die Aare vorbei. Zur Linken stand die alte Brücke. Im Zimmer stand nichts ausser einem Strohbett, zwei hölzernen Bänken, einem Tischchen und neben der Tür ein morscher Nachstuhl.»[44] Mit dem Anrücken der französischen Bajonette und dem vom Weissenstein widerhallenden Kanonendonner kam es zu einem Volksaufstand mit der Idee, die politischen Gegner aufzuhängen. «Lasst sie hinaus, damit wir sie treffen können», riefen die Solothurner auf der Strasse. Dabei hatten sie Spiesse aus Sicheln, die an Stangen befestigt waren, dabei. Nun wollte man das Gefängnis stürmen. Dicht aneinandergedrängt harrte Gassmann nun auf seine Befreiung oder seinen Tod. Unter Lebensgefahr lenkten die Professoren Xaver Bock (1752-1829), Beat Günther und Stadtpfarrer Pfluger die tobende Menge ab, indem sie sie zu einem Gebet in der Spitalkirche hinhalten. Am 1. März 1798 traf der französische General Schauenburg (1748–1831) mit seinem Heer in Solothurn ein. Er entwaffnete die Bewohner und befreite am 2. März die «hudibrassische Patriotenfamilie». Gassmann: «Wäre Schauenburg nur acht Minuten später gekommen, so hätte uns die Wut unserer Feinde zerfleischt. Schon schoss man vier Kugeln nah an das Gitter meines Kerkers.»[33]

Einige der eingekerkerten Patrioten wurden anschliessend zu Mitgliedern der provisorischen Regierung ernannt. Gassmann setzte seine Arbeit am Hudibras fort und informierte seine Leser über verschiedene Erlebnisse, patriotische Gedichte, Volkswahlen und Erläuterungen über die neue Verfassung. Doch die Abonnentenzahl nahm ab und die Zeitschrift erschien im August 1798 zum letzten Mal. Gassmann: «Die Zeitschrift verlor sich im Sturm der Zeiten.»[10] 1798 gelangte Karl Ludwig von Erlach, genannt «General Hudibras», als Oberanführer der aargauischen Freischaren nach Solothurn, um im Zeughaus die Waffen zu holen.

Frustriernede Zeiten

Nach dem Eingehen des Hudibras klagte F. J. G. I oft über Arbeitsmangel: «Mit dem Bücherhandel steht es hier schlecht. Es gibt wenige Liebhaber von

deutscher Lektüre. Man findet keine Unterstützung. Ich hatte vor einigen Jahren eine Lesebibliothek samt einem Buchladen errichtet. Ich musste aber beides mit grossem Verlust aufgeben, nachdem

ich obendrein noch Ärger mit der damaligen Zensur hatte.» Da Gassmann sich der damaligen Regierung gegenüber nicht in allen Dingen kooperativ zeigte, wurde ihm die obrigkeitliche Buchdruckerei

wieder entzogen. Am 17. August 1798 beschloss die Regierung von Aarau die Veräusserung von Nationalgütern. Dies betraf auch die zum Verkauf bestimmte Buchdruckerei in Solothurn. Über die

Nutzungsbedingungen musste neu verhandelt werden. Gassmann bat den helvetischen Unterrichtsminister Stampfer um Hilfe, damit er die Gelegenheit erhalte, sich anderweitig einzurichten.[33] Er begründete seine Bitte damit, dass er «eine Frau, drei Kinder und eine alte Schwiegermutter zu ernähren habe». Schliesslich konnte er das alte Druckereigebäude

auf unbestimmte Zeit weiter nutzen.[36]

Durch die Folgen der Französischen Besetzung löste vom 12. April 1798 bis 10. März 1803 die neue «Verfassung der Helvetischen Republik» die Gesetze der alten Eidgenossenschaften ab. Damit erfüllte sich Gassmanns patriotischer Traum vom Einheitsstaat nach französischem Vorbild. Die Helvetische Republik umfasste

18 Kantone. 1798 verfasste Gassmann das Buch Kurzer und leichtfasslicher Unterricht über die helvetische Staatsfassung in verschiedenen Gesprächen zwischen einem Patrioten und

Antipatrioten. Es gehört zu seinen besten Arbeiten, da Gassmann darin die neue Verfassung mit klaren und verständlichen Worten vermittelt. 1799 lieferten die Solothurner Patrioten dem

fränkischen Militärhospital mehrere Körbe mit Essen für die Verwundeten. Diese menschenfreundliche Tat erfreute die Kranken mehr, als die Speisen selbst.[26]

Am 16. September 1799 begann er seine tagebuchartigen Aufzeichnungen, in dem er versuchte, seine Lebensanschauungen mit philosophischen Begriffen in Einklang zu bringen. Er begrüsste Wilhelm Meisters Lehrjahre, deren Kern er erkannte. Franz Joseph Gassmann I starb am 7. März 1802 im Alter von 47 Jahren an den Folgen eines Beinbruchs, verbannt von seinen Mitbürgern. In seiner selbst verfassten Grabschrift klagte er: «Auch hier ruht ein Sohn des Jammerns, schwach von Natur, doch strebte er nach dem Guten, meinte es redlich und starb misskannt.»

Schriften (Auswahl): 1766: ALOYS STOCKMANN: Theses ex universa Philosophia et Elementis Matheseos selectae. 1778-93: FRANK JAKOB HERMANN Neuer Solothurner Kalender. Samt einem kleinen Anhang merkwürdiger Neuigkeiten. 1781: JOSEPH IGNAZ ZIMMERMANN: Nikolaus von Flüe, oder die gerettete Eidgenossenschaft, Schauspiel. 1784: Kaufhaus Ordnung der Stadt Solothurn; Rechenkunst nach Anleitung der Normalschule in der Republik Solothurn, Teil I 1786: Rede von Johann Karl Steffan Glutz, Ritter, Schultheiss der Republik Solothurn; PETER NIVARD CRAUER: Methodenbuch für den Lehrer der Normal-, Stadt- und Landschulen in der Republik Solothurn; Lesebuch zum öffentlichen Gebrauch für die Normal- Stadt- und Landschulen in Solothurn. 1786: VON HALLER: Abhandlung über das Faulfieber für heilende Landärzte. Vorwort von Gassmann. 1787: Verordnung wegen Beziegung des Umgelds. 1789: FRANZ XAVER VOCK: Drey Predigten über den Luxus. 1788-94: F. J. G, I: Solothurnisches Wochenblatt. 1790: Anweisung zur Uniforme und Waffenübung so wohl in Handgriffen als Manoeuvres, für die Stadt und Republik Solothurn; JOSEPH IGNAZ ZIMMERMANN: Erlachs Tod - Trauerspiel. 1791: ANTON RONCA: Ehren-Rede auf die HH. Thebäischen Märtyrer Ursus, Viktor und ihre Gesellen. 1793: FRANZ JAKOB HERMANN: Die Belagerung Solothurns, Trauerspiel; CARLO GOLDONI: Die Gute Tochter - Singspiel. 1794: PETER CANISIUS: Der kleine Catechismus. 1796: Kaminfeger-Ordnung für Stadt und Land; Katholischer Katechismus zum Gebrauch der kleineren Jugend. 1797-98: F. J. G. I: Helvetischer Hudibras; 1798: F. J. G. I: Solothurns Glückwunsch auf die in Aarau getroffene Wahl des Bürgers Direktors Urs Viktor Oberlin; F. J. G. I: Kurzer und leichtfasslicher Unterricht über die helvetische Staatsfassung in verschiedenen Gesprächen zwischen einem Patrioten und Antipatrioten; F. J. G. I: Freyheits-Ode, gewidmet der gesetzgebenden Gewalt in Aarau.

2. GENERATION - Franz Joseph Gassmann II (1783-1859)

Namensgeber der «Druckerei Gassmann»

FRANZ JOSEPH GASSMANN II begann seine Buchdruckerkarriere im Zeitalter der von Napoleon 1803 gegründeten, «Schweizerischen Eidgenossenschaft» welche die «Helvetische Republik» abgelöst hatte und bis 1813 andauerte. Durch die Meditationsakte Napoleons wurde jedem Schweizer Gewerbefreiheit zugesichert. Bis 1830 folgte die Epoche der «Restauration».

Nach dem Tod seine Vaters F. J. G. I sicherte sich die Stadtgemeinde Solothurn die Buchdruckerei und wählte 1802 Ludwig Vogelsang zum neuen Buchdrucker. Vogelsang hatte seinen Beruf bei F. J. G. I gelernt und war bei ihm als Gehilfe tätig gewesen. F. J. G. II., der seine Buchdruckerlehre ebenfalls bei seinem Vater absolviert hatte, entschloss sich, eine eigene Druckerei zu eröffnen. Der Schritt in die Selbstständigkeit stiess jedoch zunächst auf Probleme. Sein Konkurrent Vogelsang, der von 1804 bis 1834 das Solothurnische Wochenblatt herausgab und für obrigkeitliche Schriften zuständig war, intervenierte. Gassmann hatte die nötigen Druckmaschinen bereits angeschafft, doch der Kleine Rat verweigerte ihm die Konzession, da er «noch allzu jung» war. Daraufhin bot sich sein Onkel Georg Gassmann als Bürge an. Unter folgenden Bedingungen durfte Gassmann seine Druckerei eröffnen: «Sie musste im Haus von Georg Gassmann eingerichtet werden, der den Betrieb beaufsichtigte und für alle Druckerarbeiten verantwortlich war. F. J. G. II muss sich im gleichen Haus häuslich niederlassen. Obrigkeitlicher Lieferant bleibt Buchdrucker Ludwig Vogelsang. Die Druckerei muss den Namen ‹Witwe Gassmann & Sohn› tragen.»

Onkel Georg Gassmann besass zwei Häuser. F. J. G. II eröffnete sein Unternehmen im Erdgeschoss der Hauptgasse 19, neben dem Zunfthaus zu Pfistern und wohnte im Haus

Hauptgasse 17.[36] 1807 musste sein Onkel die Liegenschaft aufgeben. Der junge Gassmann zog aus und etablierte sich an der Schaalgasse 10. Dieses Haus hatte

seine Mutter, Witwe Maria Jakobea Gassmann-Schmid, am 20. September 1807 erworben. Es blieb fast ein Jahrhundert lang Eigentum der Familie Gassmann. Im Erdgeschoss befand sich für die nächsten 65

Jahre die Druckerei. Selbstbewusst nannte er sie «J. Gassmann, Sohn» und gründete noch eine Verlagshandlung. Schliesslich wurde im gestattet auch Schriften für die Obrigkeitlichen zu

drucken.[36] Er gab von 1811 bis 1814 die Solothurnische Wochenschrift, die im ersten Jahrgang den Titel Vernunft und Narrheit hatte,

heraus. Redigiert wurde das Blatt von Stadtschreiber Heinrich Voitel (1775-1812) und Apotheker Xaver Fiala (1776-1825). 1824 bat der Konkurrent Vogelsang die Regierung darum, sei Privileg zu

Behalten, «die Schulbücher der Primarschulen im ganzen Kanton allein zu drucken und zu verkaufen.» Dies wurde abgelehnt. In der Reformbewegung der 30er Jahre konnte Gassmann sein Unternehmen

ausbauen und erhielt zahlreiche Regierungsschriften zum Druck, darunter den Staatskalender (1832 bis 1835). Er stand in gutem Kontakt zur benachbarten Stadt Biel, deren Bürgergemeinde 1832 bei

ihm einen Verfassungsentwurf drucken liess.[36]

F. J. G. II war verheiratet mit Anna Maria Krutter (1776-1848). Das Paar hatte die Töchter Maria Anna (1808-1864), zukünftige Setzerin der Druckerei und Mathildis (1818-1905) sowie den Sohn

Joseph Amatus (1812-1884) der das Familienunternehmen Gassmann weiterführen wird.[12]

Schriften (Auswahl): 1808: ABC- oder Namenbüchlein für die Normal-Stadt- und Landschulen des Kantons Solothurn. 1809: Anfangsgründe der deutschen Sprache. 1810: JOHANN BAPTIST HENNEBERG; Der dumme Gärtner oder Die beiden Anton - Oper. 1811: ANTOINE-GABRIEL JARS: Julie oder Der Blumentopf - Singspiel; STEPHANIE GOTTLIEB: Belmont und Konstanze oder die Entführung aus dem Serail - Oper; Kurzer leichtfasslicher Unterricht über die Obstbaumzucht; 1811-14: F. J. GASSMANN II: Solothurner Wochenschrift. 1812: Militär-Organisation für den Kanton Solothurn; Lesebuch zum öffentlichen Gebrauche für die Normal-Stadt- und Landschulen in Solothurn; Organisation des Sanitätswesens für den Kanton Solothurn. 1815: Der heilige englische Jüngling Aloysius von Gonzaga, als ein Muster fromm zu leben vorgestellt; Ordo divini officii recitandi et ecantaudi in choro insignis… (auch 1818, 1823, 1826, 1827), 1816: Anfangs-Lehren der Naturkunde der Welt- und Erd-Beschreibung in Frag und Antwort - für die Trivialschulen der Stadt Solothurn. 1817: Anfangsgründe der deutschen Sprache; Strassen-Reglement für den Kanton Solothurn. 1818: Vom heiligen Augustinus von der wahren Religion und von den Sitten der katholischen Kirche; Feuerordnung für die Stadt Solothurn; Fénelon’s Werke religiösen Inhalts. 1820: FRANZ JOSEPH HUGI: Lesebuch für die Primarschulen des Kantons Solothurn. 1822: Biblische Geschichte für Kinder. 1824: Schriften des heiligen Bernhards Bd. 1 und 2; FRANZ JOSEPH HUGI: Verfassung der naturhistorischen Kantonal-Gesellschaft in Solothurn. 1825: Johann W. Meyer / Josef Girard: Beschreibung des Bachteln oder Allerheiligen Bades bei Grenchen im Kanton Solothurn. 1826: Formenlehre der deutschen Sprache nebst den Regeln der Rechtschreibung für Primarschulen. 1831: Vorschlag der von der Stadtgemeinde ernannten Siebner-Kommission über die Stadtverfassung von Solothurn. 1832: Vortrag gehalten von dem patriotischen Verein des Kantons Solothurn.

3. GENERATION - Franz Joseph Gassmann III (1812-1884)

Begründer der Bieler Druckerei und des Seeländer Boten

Die Epoche der «Regeneration» war angebrochen, die den modernen Buchdruck einführte, die Pressefreiheit brachte und die Zensur abschaffte. 1832 gelangte die erste

Schnellpresse in die Schweiz und 1835 zählte das Land bereits 105 Druckereien.

Franz Joseph Amatus Gassmann, der in den freisinnigen Traditionen seiner Familie aufwuchs, bildete sich nach seiner Buchdruckerlehre im Geschäft seines Vaters auf einer Wanderschaft weiter. Als

Fagottspieler hatte er sein Instrument immer dabei. Zunächst arbeitete er 1832 in Yverdon als Schriftsetzer in der Buchdruckerei Fivaz, dann im selben Jahr in Sitten beim Buchdrucker Advocat und

1833 in Genf als Compositeur bei der Offizin Carl Gruaz an der Rue du Puits-Sainte-Pierre. Seine Schwester Marie Gassmann und sein Vater F. J. G. II hielten ihn durch Briefe mit Neuigkeiten aus

der Heimatstadt auf dem Laufenden. F. J. G. II: «Die Druckereigeschäfte gehen gegenwärtig sehr schwach. Wir sind schon 14 Tage ohne Beschäftigung. Spar dein Geld für eine Reise nach Frankreich,

damit du dich in der französischen Sprache üben kannst. (29. Herbstmonat 1832). Falls du zurückkommst, bin ich gern bereit, dir die Druckerei mit dem ganzen Gewerbe zu günstigen Konditionen

zu übergeben und dich immer mit Rat und Tat zu unterstützen. Du hast dann alles auf Deine eigene Rechnung zu besorgen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, dein flüchtiges Leben in ein

erstes, mühevolles umzuwandeln. Das Blatt Der Verbreiter wäre eine schöne Beschäftigung für den Anfang, die du mit einem Lehrling auf einer eisernen Presse ausführen könntest. Unser

lieber Hausfreund Professor Franz Joseph Hugi, der uns oft besucht, hat mir versprochen, dich in deinem künftigen Unternehmen zu unterstützen.» (30. 3. 1935). [42] F. J. G. III befolgte den Rat

und stieg ab 1835 ins Geschäft seines Vaters ein.

Am 1. Oktober 1839 gründete Franz Louis Jent (1810–1867) mit F. J. G. II in der «Sauerländischen Sortimentsbuchhandlung» an der Gurzelngasse 17 die Verlagsbuchhandlung «Jent & Gassmann». Während sich Vater Gassmann um das Verlagswesen kümmerte, betreute der Sohn Franz Joseph Amatus die Druckerei. Zum Unternehmen gehörten auch eine Buchhandlung und eine Bibliothek. Regelmässig erschienen Der Verbreiter (1835–1849), der Schweizerische Bilder- oder Distelikalender (1839–1851), das Solothurner Blatt (1840–1861), das Solothurner Amtsblatt (1840–1849, 1853–1857, ab 1862) und das radikale Kampfblatt L’Hélvetie – Journal politique et littéraire (1871–1873), das vom Friedenskämpfer und Nobelpreisträger Elie Ducommun herausgegeben wurde.

Links: Gurzelngasse 17, Standort der ehemalige Verlagsbuchhandlung «Jent & Gassmann». 1883 ging die Buchhandlung an die Familie Jent und ab 1898 an Adolf Lüthy (1867-1930). Bildmitte und Rechts: Die bei J & G erschienenen Zeitung Der Verbreiter und Der Neue Bauernkalender.

Familie

Franz Joseph Amatus heiratete am 1. November 1840 in der Berner Münsterkirche die Witwe Anna Maria Bay, geb. Schaad (1811-1870), aus Schwarzhäusern, Kirchgemeinde Niederbipp.[17] Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor: die Tochter Mathildis Josefine (1841-1913), die später den Pfarrer Hugi heiratete, der Sohn des Naturforschers Franz Joseph

Hugi, sowie die Söhne und Buchdrucker Emil Josef Rudolf (1842-1871) und Eduard Otto Gassmann (1845-1902).

Gründung eines Lesezirkels

J & G eröffnete 1842 ein sogenanntes «Journalisticum», das auch als Lesezirkel bezeichnet wurde. Dabei handelte es sich um ein Leseabonnement auf bedeutende Zeitschriften. Auch der

Schriftsteller Jeremias Gotthelf abonnierte das Journalisticum, warb neue Abonnenten und freute sich regelmässig über die neuen Zeitschriften.[11]

Das Solothurner Wochenblatt

Ab dem 1. Januar 1831 erschien das Solothurner Wochenblatt, bei dem der deutsche Flüchtling Karl Mathy und Professor Franz Joseph Hugi mitarbeiteten. Bis 1849 war Dr. Peter Felber

Hauptredaktor. Das Motto der Zeitschrift lautete: «Wir haben Pressefreiheit, wollen aber nicht Pressefrechheit.» Gedruckt wurde das Blatt bis Ende März 1831 in der Offizin Vogelsang, von da bis

Ende des Jahres 1831 bei F. J. G. II, von 1832 bis Mitte Juli 1835 wiederum bei Vogelsang und vom 18. Juli 1832 bis Mitte Juli 1835 bei F. J. G. III. Von 1837 bis Ende 1839 druckte Joseph Tschan.

Mittlerweilen hatte das Blatt 1200 Abonnenten. Von 1840 bis 1861 druckte es Gassmann dann regelmässig. Die politischen Ereignisse der 40er Jahre - Klösteraufhebungen in Aarau, die

Jesuitengelegenheiten, Freischarenzüge, der Sonderbund und die Bundesrevision - waren Vorkommnisse, die die Aufmerksamkeit der Presse auf sich zogen.[43] Die Solothurnische Wochenblatt ist nicht zu verwechseln mit dem von 1835 bis 1837 erschienenen Erneuerten Solothurner Wochenblatt, des Verlegers

und Druckers Ludwig Vogelsang.

Martin Disteli

Der Oltener Maler Martin Disteli veröffentlichte einige seiner besten Arbeiten in den bei J & G herausgegeben Büchern und Kalendern. Das Bulletin des Eidgenössischen Freischiessens in

Solothurn (1840) enthielt von ihm 4 in Kupfer radierte Zeichnungen. Mehrere Radierungen erschienen 1841 im Alpina - Schweizerisches Jahrbuch für schöne Literatur. Gottfried August

Bürgers Abenteuer des berühmten Freiherrn von Münchhausen (1841) mit 16 radierten Blättern von Martin Disteli, gilt als eines der schönsten illustrierten Schweizerbücher des 19.

Jahrhunderts und ist ein Meisterwerk der Buchkunst.[15]

Disteli gab ab 1839 jährlich den erfolgreichen Schweizer Bilderkalender (Distelikalender) heraus. Dieser erschien von 1839 bis 1842 unter der Redaktion von Dr. Felber bei J & G. Da

der Verlag die neuen Konditionen Distelis nicht akzeptierte, erschien der Kalender von 1843 bis 1844 bei Xavier Amiet (1819-1869). Die Jahrgänge 1841 bis 1844 befassten sich hauptsächlich mit den

Kämpfen zwischen den Liberalen und Ultramontanen in den katholischen oder halbkatholischen Kantonen Wallis, Luzern, Solothurn und Aargau. Nachdem Disteli am 18. März 1844 an Schwindsucht

gestorben war, erwarben J & G am 27. Juli 1844 von Xavier Amiet das Verlagsrecht und den gesamten Vorrat von Distelis Schweizerischen Bilderkalender, Jahrgang 1839 bis 1844. Ebenfalls die

1844 erschienene französische Ausgabe Galerie Helvétique ou Almanach Suisse. Das Unternehmen kaufte sämtliche Zeichnungen und Skizzen, die sich im Nachlass des verstorbenen Malers

befanden. Dadurch eröffnete sich die Möglichkeit, den beliebten Kalender noch mehrere Jahre erscheinen zu lassen.[41] Dies geschah von 1845 bis 1847. 1848

verschmolz der Kalender mit dem seit 1846 von Distelis Schüler JAKOB ZIEGLER (1823-1856) herausgegebenen Illustrierter Schweizerkalender, unter welchem Namen er bei J & G bis 1851

erschien.

Jent & Gassmann und die Naturforscher

Die Gründung der Naturforschenden Gesellschaft in Solothurn 1823 verschaffte den Gassmanns regelmässig Aufträge zum Druck der Mitteilungen dieser Gesellschaft. 1826 erschien beim

Vater F. J. G. II ein Verzeichnis sämtlicher Mitglieder der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesamte Naturwissenschaften, 1830 die Schrift Übersicht der Verhandlungen

der Naturforschenden Gesellschaft in Solothurn. Die Publikation machte sein Unternehmen bei den Naturforschern bekannt. Der Naturforscher Franz Joseph Hugi (1791-1855), Autor der

Naturhistorische Alpenreise, gründete 1827 in Solothurn das Naturhistorische Museum, das er 1830 an die Stadt abtrat und 1836 den Botanischen Garten. Ab 1833 unterrichtete er in der

Kantonsschule Physik und ab 1835 auch Naturgeschichte. Als er jedoch zum protestantischen Glauben überging, wurde er entlassen. 1837 heiratete er Franz Joseph Amatus Schwester Anna Maria Gassmann

(1808-1864), die Setzerin und Korrektorin seiner Arbeiten. Später wurde er Direktor des Naturhistorischen Museums Solothurn. Er brachte den Verlag Jent und Gassmann mit einer Reihe von

Naturforschern und Geologen zusammen, von denen einige sich in Solothurn aufhielten oder in der Ambassadorenstadt ihre Versammlungen abhielten. Der Naturforscher Otto Möllinger (1814-1886),

Professor an der Kantonsschule Solothurn, widmete sich vor allem der Sternenkunde. Von 1839 bis 1849 war Möllinger Redakteur der bei F. J. G III gedruckten volksbildenden Zeitschrift Der

Verbreiter gemeinnütziger Kenntnisse.

Naturforscher-Erinnerungen in der Verenaschlucht:

Findling des Geologen Amanz Gressly (Observations géologiques sur le Jura soleurois, Jent & Gassmann)

Andenken an Franz Joseph Hugi (Die Gletscher und die erratischen Blöcke, Jent und Gassmann) und Franz Vinz. Lang.

Der populäre Naturforscher und ehemalige Bieler Gymnasialschüler Professor Louis Agassiz aus Neuchâtel übergab J & G mehrere Werke. 1840 erschien bei J & G die erste genaue Höhenkarte der Schweiz. Gassmann übernahm auch den Druck und die Herausgabe der sechs Bände der Neuen Denkschrift der Allgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften - Nouveau Mémoires de la société helvétique des sciences naturelles der Mémoires de la société des sciences naturelles de Neuchâtel sowie der aus diesen Werken entstandenen separaten Abdrücke. Durch die Naturforscher erhielt Solothurn den Ruf einer «wissenschaftlichen Stadt».

Reproduktion aus Déscription des Enchinodermes fossiles de la Suisse von Louis Agassiz, 1839.

Schriften der Naturforscher (Auswahl) 1837: Neue Denkschriften Bd. 1: HEINRICH RUDOLF SCHINZ Fauna helvetica oder Verzeichnis aller bis jetzt in der Schweiz entdeckten Tiere - JEAN DE CHARPENTIER: Mollusques - BERNHARD STUDER: Die Gebirgsmasse von Davos - ADOLF OTTH: Beschreibung einer neuen europ. Froschgattung - JOHANN JAKOB TSCHUDI: Monographie der schweizerischen Echsen. 1837-40: GRELLER-WAMMY: Manuel des Prisons, ou exposé historique, théorique et pratique du System penitentiaire. 2 Vol. 1838: Neue Denkschriften Bd. 2: HEINRICH RUDOLF SCHINZ: Bemerkungen über die Arten der wilden Ziegen - CHRISTOPH STÄHELIN: Untersuchungen der Badequellen von Meltingen, Eptingen und Bubendorf im Sommer 1826 - OSWALD HEER: Die Käfer der Schweiz - P. MERIAN: Mittel und Hauptresultate aus den meteorologischen Beobachtungen in Basel - AMANZ GRESSLY: Observations géologiques sur le Jura soleurois. 1838-42: LOUIS AGASSIZ: Histoire naturelle des poissons d’eau douce de l’Europe centrale in D, F, E. 1839: Neue Denkschriften Bd. 3: ARNOLD ESCHER VON DER LINTH: Contactverhältnisse zwischen krystallinischen Feldspathgesteinen und Kalk im Berner Oberland - MITTEL-BÜNDTEN, ARNOLD ESCHER, BERNHARD STUDER: Geologische Beschreibung - LOUIS AGASSIZ: Description des Echinodermes fossiles de la Suisse, Part I. - ALEX. MORITZ: Die Pflanzen Graubündens; LOUIS AGASSIZ: Déscription des Enchinodermes fossiles de la Suisse, 1 Partie: Spatangoides et Clypeastroides, Extr. du Vol. III es Nouv. Mém. ; WILLIAM BUCKLAND: Geologie und Mineralogie in Beziehung zur natürlichen Theologie mit Anmerkungen von LOUIS AGASSIZ; 1840: Neue Denkschriften Bd. 4: OSWALD HEER: Die Käfer der Schweiz - LOUIS AGASSIZ: Descript. des Echinodermes fossiles de la Suisse, Part II - CARL VOGT: Beiträge zur Nevrologie der Reptilien - AMANZ GRESSLY: Observat. géologiques sur le Jura soleurois, Part I; OTTO MÖLLIGER: Die Lehre von den Krystallformen; Mémoires de la société des sciences naturelles de Neuchâtel, Vol I u. II, avec 46 planches; LOUIS AGASSIZ: Catalogus systematicus Ectyporum Echinodermatum fossilium Musei Neocomensis; LOUIS AGASSIZ: Études critiques sur les Mollusques fossiles Vol. I; LOUIS AGASSIZ: Mémoires sur les Moules de Mollusques vivants et fossiles, Vol 1: Moules d’Acephales vivants; LOUIS AGASSIZ: Études sur les glaciers. 1841: Neue Denkschriften Bd. 5: AMANZ GRESSLY: Observat. géologiques sur le Jura soleurois, Part II - ALPHONSE DE CANDOLLE: Monstruosités végétales - CARL NÄGELI: Die Cirsien der Schweiz - Mémoire sur quelques insectes qui nuisent à la vigne dans le Canton de Vaud; FRANZ JOSEPH HUGI: Grundzüge zu einer allgemeinen Naturansicht für höhere Schulen: Die Erde als Organismus; LOUIS AGASSIZ: Untersuchungen über die Gletscher mit 32 Steindrucktafeln von Gletscheransichten. Übersetzung von Études sur les glaciers. 1842: Neue Denkschriften Bd. 6: MELCHIOR NEUWYLER: Die Generationsorgane von Unio und Anodonta - G. VALENTIN: Beiträge zur Anatomie des Zitterales - HERCULE NICOLET: Recherches pour servir à l’histoire des Podurelles - CHSTI. MARTINS: Matérieux pour servir à l’hypsométrie des Alpes pennies - KARL FRNZ LUSSER: Geognostische Forschung und Darstellung des Alpendurchschnittes vom St. Gotthard bis Art; EDOUARD DESOR: Die Besteigung des Jungfrauhorns durch Agassiz und seine Gefährten mit drei Ansichten der Jungfrau und einer Karte der Gletscher des Berner Oberlands; HEINRICH RUDOLF SCHINZ: Systematisches Verzeichnis aller bis jetzt bekannten Säugetiere, oder, Synopsis Mammalium nach dem Cuvier'schen System, 2 Bände, auch 1845; CARL VOGT: Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der Geburtshelferkröte; A. MORITZI: Réflexions sur l’espèce en histoire naturelle. LOUIS AGASSIZ: Rechereches sur les Poisonns fossiles; LOUS AGASSIZ: Études critiques sur les Mollusques fossiles Vol. II, III; LOUIS AGASSZ: Nomenclateur zoologique Vol. I, II. 1843: CARL VOGT: Im Gebirge und auf den Gletschern; FRANZ JOSEPH HUGI: Die Gletscher und die erratischen Blöcke; L. RUDOLF MEYER: Die in der Schweiz einheimischen Rhynchoten, Teil 1 - Die Familie der Capsini; FRANÇOIS-JULES PICTET: Histoire naturelle générale et particulière des insectes nevroptères: seconde monographie : familles des éphémérines, auch 1845; LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique, Vol. III, IV. 1844: WILHELM FUCHS: Die Venetianer Alpen: ein Beitrag zur Kenntnis der Hochgebirge, mit einer geognostischen Karte und Gebirgsprofilen in 18 Tafeln; LOUIS AGASSIZ: Monographie des Poissons fossiles du vieux grès rouge ou système Dévonien (Old Red Sandstone), des îles Britanniques et de Russie (bis 1845); LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique Vol. V, VI. 1845: JAMES SOWERBY: Conchyliologie minéalogique de la Grand Bretagne, übersetzt von EDOUARD DESOR, mit einem Vorwort von LOUIS AGASSIZ; JULES THURMANN: Essai de phytostatique appliqué à la chaîne du Jura et aux contrées voisines, ou Étude de la dispersion des plantes vasculaires envisagée principalement quant à l'influence des roches soujacentes, 2 Bände, auch 1849; HEINRICH SCHINZ: Systematisches Verzeichnis aller bis jetzt bekannten Säugetiere, oder, Synopsis Mammalium nach dem Cuvier'schen System; LOUIS AGASSIZ: Iconographie des Coquilles tertiaires, réputées identiques avec les espèces vivantes…, Auszug der Mémoires de la Société helvétique des Sciences naturelles; LOUIS AGASSIZ: Études critiques sur les Mollusques fossiles Vol. IV ; LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique Vol. VII, VIII 1846: LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique Vol. IX, X, XI. 1847: LOUIS AGASSIZ: Nomenclateur zoologique Vol. XII; 1848: LOUIS AGASSIZ: Nomenciatoris Zoologiei Index universalis. 1851: Dr. KACHE: Relief-Tableau des Alpen- und Jura-Systems; OTTO MÖLLINGER: Astrognosie oder Anleitung zur Kenntnisse der im mittleren Europa sichtbaren Sternbilder. 1852: OTTO MÖLLINGER: Kleiner Himmels-Atlas, bestehend au 16 durchgepressten und transparenten Sterntafeln; OTTO MÖLLINGER: Zweite bewegliche Himmelskarte; OTTO MÖLLINGER: Planiglobidum des Firsterhimmels für Schulen und zum Selbstunterricht.

Inserat vom Seeländer Bote, 16. 4. 1850

Der Postheiri

Alfred Hartmanns humorvoller Postheiri (1845 bis 1875) erschien zuerst alle zwei Wochen und ab 1855 wöchentlich. Er war auch ohne Vergrösserungsglas lesbar. Die Abonnentinnen und

Abonnenten des Wochenblatts für schöne Literatur und vaterländische Geschichte erhielten ihn gratis. Das Blatt vereinte gute Buchdruckqualität mit anspruchsvollen Zeichnungen von Heinrich Jenni

(1824-1891), der auch ausserhalb der Schweiz bekannt wurde. Sporadisch wurden auch Bilder aus dem Nachlass von Disteli gezeigt. Im Postheiri las man Beiträge, die vom Basler Lällenkönig

Peppi I. persönlich verfasst wurden. Das in Fortsetzung erschienene Postheiri-Fremdwörter-Lexikon erklärte neue Begriffe: «Erdemajor heisst der Major, der zu Fuss gehen muss, im Gegensatz zum

Rossmajor, der reitet (natürlich nur in dem Moment, in dem ihn das Pferd nicht abgeworfen hat). Philosophie ist ein Ausdruck, unter dem man alles Mögliche denken kann. Gelehrte Zeitungsschreiber

brauchen ihn, wenn sie etwas Gescheites sagen wollen, aber nichts wissen.» Der Postheiri informierte über die wichtigsten Dekrete: «Die jungen bernischen Wehrmänner sollen im Gesangsunterricht

das Lied: Oh du lieber Augustin, s’Geld ist hin mit der gehörigen Präzision singen lernen.» Eine Eilmeldung aus dem Ausland besagte: «Sultan, der Lieblingshund des Prinzen Albert, ist an einer

Unverdaulichkeit gestorben. Darauf legten mehrere deutsche Höfe für drei Wochen Trauer an. Irland wird in den Belagerungszustand versetzt.»

Jent & Gassmann und Jeremias Gotthelf

Dem Schriftsteller Alfred Hartmann (1814-1897) gelang es Jeremias Gotthelf an die noch junge Firma Jent & Gassmann zu vermitteln. Diese brachten 1841 Alfred Hartmanns Alpina heraus,

in der Gotthelf seine erstmals gedruckte Novelle Wie Joggeli eine Frau sucht veröffentlichte. Im Frühling 1842 schloss Gotthelf einen Vertrag ab, in dem er sich dazu verpflichtete, in

regelmässiger Folge kleinere Erzählungen zu liefern. Diese erhielten typographisch sehr schöne Titelblätter. Von 1842 bis 1846 entstanden die sechs Bände Bilder und Sagen aus der

Schweiz, die folgende Novellen enthalten: Die schwarze Spinne, Ritter von Brandis und Das gelbe Vögelein und das arme Margrithli (Bd I, 1842), Geld und Geist oder die

Versöhnung und Der Druide (Bd. II, 1843). Bd. 3 (1843) Den Nachdruck Der letzte Thorberger (Bd. III, 1843), Die zweite und dritte Abteilung von Geld und Geist (Bd. IV und V,

1844) und Die Gründung Burgdorfs oder die beiden Brüder Sintram und Bertram (Bd. VI, 1846). Der zufriedene Gotthelf vertraute dem Verlag weitere Werke an. 1843 erschien der erste, ein

Jahr später der zweite Teil des Romans Wie Anne Bäbi Jowäger haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern geht. Das zweibändige Werk wurde in einer Auflage von 2000 Stück verlegt. 1844

erschien Eines Schweizers Wort an den Schweizerischen Schützenverein, 1846 Der Geldstag oder die Wirtschaft nach der neuen Mode. Ab 1843 begann der Berliner Buchhändler JULIUS

SPRINGER, den berühmt gewordenen Schriftsteller aus dem Emmental zu umwerben, bis dieser ihm die Neuausgabe verschiedener Werke für deutsche Verhältnisse gestattete und höhere Honorare zahlte.

Dadurch beendete Gotthelf am 18. August 1850 die Beziehung mit J & G.[11]

Am 1. März 1849 eröffneten J & G an der Spitalstrasse 138 in Bern eine Buchhandlung. Franz Louis Jent wollte weiter expandieren und eröffnete in Biel die Verlags- und Sortimentsbuchhandlung Jent & Boltshauser. 1850 gründete er zusammen mit Gassmann in Bern die Verlagsbuchdruckerei des Bundes. Im Frühling 1872 zog die Druckerei von der Schaalstrasse 10 in die Gurzelngasse 10 um, ins ehemalige Zunftgaus zu Webern. 1887 erfolgte durch den Sohn Otto Gassmann der Umzug ins sogenannte Kosciuszkohaus an der Gurzelngasse 12, das auch als Wohnhaus diente und durch Aufbau und Anbau eines Hinterhauses erweitert wurde. 1911 übernahmen dessen fünf Töchter Frida, Klara, Alice, Elsa und Ottilia FRIDA das Haus samt dem Gebäude der Buchdruckerei.[36]

Buchdruckerei und Buchhandlung in Biel

Biel hatte um 1711 Daniel Beck als Buchdrucker und ab 1734 für viele Jahre die Burger Johann Christoph Heilmann und sein Sohn. Letztere druckten mehrere deutsche

Klassiker. Ab den 1830er Jahren wurde Biel zu einem Zentrum für Flüchtlinge, die ihre Heimatländer sowie auch die Schweiz durch Untergrundbewegungen und Revolutionen politisch umgestalten

wollten. Die Stadt wurde zu einer Hochburg der Radikalen, denen sich eine konservative Gruppe entgegenstellte. Die Konservativen waren für eine demokratische Staatsform und wollten die alte

Regierungsform beibehalten, die man 1831 mit grosser Anstrengung vom Staatsruder verdrängt hatte. [42] Im Sommer 1835 verlegten die Herausgeber des politischen Blattes Le Proscrit (auf

rotem Papier gedruckt) ihr kleines Zeitungsunternehmen vom Dörfchen Renan nach Biel. Hier setzten sie das radikale Blatt in großem Folioformat unter dem Titel Die junge Schweiz auf

Deutsch und Französisch fort. Geleitet wurde die Buchdruckerei von N. N. Girard, mit der Mitarbeit des späteren badischen Ministerpräsidenten Karl Mathy. Von nun an wurden in Biel durch

verschiedene Parteien in Tageszeitungen und Flugblättern politische Kämpfe ausgefochten. Hier standen sich die Radikalen (Alexander Schöni) und die Liberal-Konservativen (David Schwab) gegenüber,

was zu heftigen Tumulten und Sachbeschädigungen führte.[12]

Nachdem die Buchdruckerei Gassmann in Solothurn bereits eine grosse Zahl von Druckaufträgen für die Bieler Behörden ausgeführt hatte, gründete F. J. G. III zum Jahresende 1849 eine Buchdruckerei

in der Bieler Altstadt.

Links: Biel um 1850. Rechts: 1. Bieler Inserat von FRANZ JOSEPH AMATUS GASSMANN, erschienen im Seeländer Bote, Nr 1, 1. Januar 1850.

Die Druckerei befand sich zunächst provisorisch im Eckhaus Schmiedengasse 9/Rathausgässli 1, in de Räumen der ehemaligen Post. Ab dem 19. Januar 1850 war sie im Erdgeschoss des Hauses des Grossrats Heilmann an der Schmiedengasse 4 untergebracht. Später erfolgte ein Umzug ins Ernst-Schüler-Haus an der Obergasse 24.[9]

Der Seeländer Bote - Ein Parteiblatt für den Wahlkampf der Grossratswahlen

Im Vorfeld der Grossratswahlen vom Mai 1850 waren Schweizer Zeitungen wie die Berner Zeitung, der Seeländer-Anzeiger, das Thuner Blatt, die Neue Jura-Zeitung und der Guckkasten regierungsfreundlich geprägt. Im Sinne der Opposition erschienen der Schweizerische Bobachter, das Intelligenzblatt der Stadt Bern, La Suisse, Der evangelische Alpenbote und der von Gassmann ab 1. Januar 1850 herausgegebene Seeländer Bote, der im politischen Teil gegen die Radikalen zu Felde zog.[6] Dass der Seeländer Bote ein liberales-konservatives Parteikampfblatt war, zeigt auch ein Beispiel, wo F. J. G. III eine Haftstrafe von sechs Tagen verbüssen musste, weil er im Seeländer Boten die Regierung mit «ehrverletzenden Worten» bedachte. Trotz dem Wahlsieg seiner Partei zog er sich nach Solothurn zurück.[4] Am 6. Juli 1855 wurde überraschenderweise Eduard Blösch der Vorsitz im Nationalrat übertragen, die höchste parlamentarische Würde der Schweiz.

Der Seeländer Bote erschien von 1850 bis Juni 1904 jeweils dienstags, donnerstags und samstags mit einer Auflage von zunächst 1.700, später 3.000 Stück. Er hatte einen Umfang von vier Seiten und überwiegend deutschen Text. Das erste französische Inserat bewarb am 24. Januar 1850 die «Bibliothèque française». Die Bieler Stellenangebote, die einen Stadtwegmeister, Fleischinspektor und Leichenträger suchten, wurden eifrig gelesen. Es gab Leitartikel, Telegramme, Original-Korrespondenzen und Nachrichten aus allen Kantonen und Ländern. Der Samstagsausgabe wurde das Illustrierte Sonntagsblatt gratis beigelegt. Darin fanden sich Rätsel, Novellen, Erzählungen, und Humoristisches. F. J. G. III übergab sein Bieler Geschäft bereits nach sechs Monaten an seinen dort beschäftigten Halbbruder Moritz Gassmann, der im Betrieb als Schriftsetzer und Buchdrucker arbeitete.[36] Franz Joeph Amatus Gassmann kehrte nach Solothurn zurück und starb dort am 2. Mai 1884 im Alter von 72 Jahren.

3. GENERATION - Moritz Gassmann (1823-1874)

Buchdrucker, Geschäftsleiter bis 1861, Wirt vom Restaurant du Lac

Moritz Gassmann war der Sohn von F. J. G. II und der Mutter Anna Mari Born von Balsthal. Er heiratete am 22. Juli 1844 Maria Doppler (gest. 1897) aus Oltingen im Elsass. Zu ihren in Solothurn geborenen Kindern zählten Franz Wilhelm (1845-1892) und Ferdinand (1846). Die 1847 geborene Tochter Maria Emma starb nach 14 Monaten.[42]

Seit dem 21. Mai 1850 war Moritz nun für den Druck, den Verlag und die Redaktion verantwortlich.[1] Gassmann brachte 1850 die Schrift Münztäfeli für d‘ Märetlüt heraus. Diese Münztäfeli waren Tabellen zur Umwandlung des alten Geldes (Kreuzer, Batzen, Kronen) in Franken und wurden hauptsächlich auf Märkten verwendet. 1853 druckte M. G. das Gedicht Der Flüchtling von Dr. Knorr. Daraufhin wurde er auf Verlagen des Bundesrats wegen «einer zum Aufruhr anzeigenden Schrift» angezeigt und dem Richter vorgeführt.

Im selben Jahr veröffentlichte er im Seeländer Boten Nr. 24 einen «verdächtigen Artikel» gegen Jakob Stämpfli, den ehemaligen Kriegszahlmeister der

eidgenössischen Armee im Sonderbundskrieg. Obwohl M. G. nicht der Verfasser war, wurde er wegen «Ehrverletzung unter mildernden Umständen» zu vier Tagen Gefängnis verdonnert. Zudem musste er

einen Satz öffentlich widerrufen, was er am 25. August 1853 im Seeländer Boten auch tat.

1855 erschienen die Bände von C. A. Blöschs Die Geschichte der Stadt Biel und ihres Panner-Gebietes sowie ein separater Abzug von Blöschs Die Folgen der Revolution von

1798.

Umgestaltung des Seeländer Boten

Ab 1. Januar 1859 erhielt der von M. G. vergrösserte Seeländer Bote die Untertitel «Intelligenzblatt für

das Seeland» und «Feuille d’avis de

Bienne et des environs». Gleichzeitig verlegte er die amtlichen Publikationen und die Inserate aufs

Titelblatt.[9] Dazu schreibt er auf Schweizerdeutsch:

A myni geehrte Abonnente und Geneigte Leser

In Form und Tendez b’steit es nit,

Da wird i gah my gliyche Schritt;

D’Anzeige aber hei sich g’mehrt,

Und das isch d’Schuld, dass d’s Blatt sich chehrt.

I denk es wird‘ glichgültig sy,

D’Annonces z’lese vorne dri

Und nachher erst was Neu’s passiert,

Mi isch ja geng früh gnue agschmiert.

So wirde n i für Land und Stadt

Zum dütsch und weltsche Anzeig’blatt,

Das Tagesfrage o bespricht

Und mengist bringt e lust’gi G’schicht.

I chehre also d’s Chleid bloss um,

Süst bin i glych vor’m Publikum,

Das myner sygi eingedenk,

Mir sys Zutraue ferner schenk‘.

Wer Öppis publiziere wott,

Dä chöm d’rum zum Seeländer-Bott.

Und wer gern d’s Neuste will vernäh,

Der cha’s o meistes by n ihm g’seh.

Im Seeland bin i guet bekannt

Und chume wyt no umenand,

So werde d’Anzeig’ glese viel,

D’s Land uf, d’s Land ab, nit nume z’Biel.

Für dä sich hiezu bestens empfehlende

Seeländer Bote

Biel, 1. 1. 1859

Die Familie Gassmann wohnte im 1861 gekauften «Hotel du Lac» in der Büri bei Vingelz, welche sie bewirtschafteten und dem ein schöner Garten und eine Kegelbahn angehörte. Die Gästezahlen waren jedoch eher ernüchternd. 1863 wanderte M. G. in die USA aus und lies seine Familie zurück. Das Wohnhaus und andere Güter wurden im selben Jahr verkauft. M. G. wurde Faktor der Buchdruckerei des Washingtoner Volks-Tribun, einer deutschsprachigen Zeitung, die von 1875 bis 1902 jeden Samstag erschien. Als das Lokal einmal brannte berichtete die Zeitung (22. 2. 1879): «Moritz Gassmann warf seinen seidengestrickten Schlafrock auf die Flammen. Aus der stillen Menge war ein donnerndes Hurra zu hören, als wir, mit der letzten geretteten Bewohnerin des Hauses in unseren Armen der Welt verkünden durften: All is safe an we are in sured!»[36]

Schriften (Auwahl): 1851: Gutachten über die Reorganisation des Gemeindewesens im Kanton Bern; Bericht über den Tod des Herrn

Knobel und die daherige Untersuchungen; E. F. ZEHENDER: Beitrag zur gründlichen Beurteilung des Korrektionswesens der Juragewässer; E. F. ZEHENDER: Der Schweizerische

Jugendfreud, 2. umgearbeitete Auflage. 1852: Schlussbericht über die Tätigkeit der evangelisch-reformierten Generalsynode der bernischen Gesellschaft.

1855: Verzeichnis der Kunst-Gegenstände auf der Bernischen Kantonal-Kunst-Ausstellung zu Biel (Zweisprachig); C. A. BLOESCH: Geschichte der Stadt Biel und ihres

Panner-Gebietes, Bd. 1-2; C. A. BLOESCH: Die Folgen der Revolution: Anhang zur Geschichte der Stadt Biel. 1856: C. A. BLOESCH: Geschichte der Stadt Biel und

ihres Panner-Gebietes, Bd. 3. 1857: Bericht über das Unternehme der Baugesellschaft Biel. 1860: KARL HOWALD: Theobald Baselwind Leutpriester zu

Bern.

Die 4. GENERATION - Wilhelm Gassmann I (1845-1892)

Geschäftsleiter von 1861 bis 1992, Initiant vom Journal du Jura

Der am 8. März 1845 in Solothurn geborene Franz Wilhelm Gassmann kaufte von seinem Vater Moritz Gassmann im Alter von 16 Jahren am 3. Mai 1861 die Druckerei und den 1849 gegründeten Zeitungsverlag. Da er noch minderjährig war, wirkte sein Onkel F. J. G. III als sein Beistand.[102] Für die französischsprachige Bevölkerung erschien ab 1862 dreimal pro Woche das Feuille d'Avis de Bienne et de Neuveville, die früher unter dem Namen Journal de Bienne in der Buchdruckerei Heer-Betrix gedruckt wurde. Das Blatt vertrat speziell die jurassischen Interessen und wurde von Politikern wie Elie Ducommun (der bei Gassmann La vie à meilleur marché veröffentlichte), Albert Gobat und E. Bessire gefördert. Kaum 20 Jahre alt kam W. G. I von Solothurn nach Biel und übernahm 1963 den Betrieb. Neu wurde Florian Albert König verantwortlicher Redakteur.

W. G. I erweiterte das Geschäft um eine Buchbinderei und eine Sortimentsbuchhandlung. Er änderte ab 1. Januar 1863 den Untertitel des Seeländer Boten ab, liess die Bezeichnung «Intelligenzblatt» weg und setzte an dessen Stelle «Anzeigeblatt für Biel und Umgebung - Feuille d'avis de Bienne et environs». Ab 1. Oktober 1863 erschien das Konkurrenzblatt Tagblatt der Stadt Biel. Gassmann vergrösserte daraufhin das Format des Seeländer Boten und fügte jeweils samstags als Beilage das Sonntagsblatt hinzu.

Ferdinand Gassmann wird Lehrling bei Franz Wilhelm Gassmann

Das Waisenkind Ferdinand Gassmann (1846-1924), Sohn von Moritz Gassmann, lernte schon früh hart zu arbeiten und wurde schliesslich als Zimmermann verdingt. Als man ihn dort schlecht behandelte, verliess er den Arbeitsplatz. In Biel begann er in den 1860er Jahren bei seinem Bruder W. G. I eine Buchdruckerlehre, wo er den Seeländer Boten noch auf einer Handpresse druckte. Nachdem er bei der Firma Gassmann als Maschinenmeister hervorging, arbeitete er selbständig. 1871 heiratete er Elisabeth Studer (gest. 1927) von Gondiswil, die ihm die Töchter Maria Elisabeth (geb. 1872) und Amanda Josefine Bertha (geb. 1874) schenkte. 1886 gründete er mit Emil Friedrich Hasler in Basel die Buchdruckerei «Gassmann & Hasler». Ferdinand war ein begeisterter Nationalturner und hatte zahlreiche Freunde in Biel.[27]

Prämiert am Lehrlings-Preiswettbewerb Leipzig

Im März 1872 organisierte das Journal für Buchdruckerkunst erstmals einen Lehrlingswettbewerb für Buchdrucker. Die besonders knifflige Aufgabe bestand darin, eine 13 cm hohe und 9 cm

breite Visitenkarte zu erstellen. Als Preisrichter fungierten die Buchdruckereibesitzer Carl Köpfel in Berlin, Albert Mahlau in Frankfurt am Main und K. Lücke in Braunschweig. Es wurden 19

Lehrlingsarbeiten eingereicht. W. G. I hatte diese Aufgabe seinem besten Lehrling Albrecht Balmer übertragen, der die Aufgabe hervorragend löste und prämiert wurde (Platz 2). Er erhielt einen 20

Zentimeter langen und ca. 3 ½ Zentimeter hohen Winkelhaken aus Neusilber. Das im Rahmen des Preisausschreibens erforderliche Zeugnis lautete: «Der Unterzeichnete bezeugt hiermit, dass der

Lehrling Albrecht Balmer von Laugen beiliegende Karte ohne Hilfe oder Anleitung gesetzt hat und dass ihm dazu kein anderes Material als dasjenige unserer Buchdruckerei zur Verfügung stand. Biel,

22. November, 1871. Unterzeichnet von W. Gassmann.»[57]

Familie

W. G. I heiratete 1872 Rosaline Balmer von Wilderswil (1845-1.1.1913) und bald darauf bekamen sie vier Söhne:

- Wilhelm Gassmann (23.2.1873-5.11.1935), Schüler am Progymnasium Biel von 1884 bis 1889, Buchdrucker und Verleger.

- Paul Gassmann (28.2.1876-1945). Er erlernte in Bern den Beruf des Konditors und hielt sich zehn Jahre lang in London auf, wo er als Patissier im Holburn Viaduck-Hotel arbeitete. 1912 wanderte er zuerst nach Kanada und dann in die USA aus. Er war dort Chefkonditor in einem grossen Hotel in Louisville, wo er im Alter von 70 Jahren verstarb.[31]

- Hans Albert Gassmann (1877-1915), Schüler am Progymnasium Biel von 1888 bis 1893, Klassenkamerad von Dichter Robert Walser und Schulkamerad von Kunstmaler Karl Walser. Hans studierte Rechtswissenschaft an den Universitäten Bern, Leipzig und Paris. 1901 erhielt er das Fürsprecherpatent und amtete bis 1903 als Gerichtspräsident von La Neueville. Der gut bezahlte Job ermöglichte ihm ein grosses Haus mit 20 Zimmern, grossem Garten und Blick auf den See und die Alpen. Am 1. September 1903 eröffnete er ein Advokatur- und Inkassobüro in La Neuveville und in Erlach. Im selben Jahr heiratete er Rosalie Martha Läderach, die ihm den Sohn Hans und die Tochter Madeleine Rosalie Gretel schenkte. 1904 verkaufte er sein Haus, zog er von La Neuveville weg und wurde Anwalt in Courtelary. Ab 1907 praktizierte er in Biel. Von 1909 bis 1915 war er Mitglied der Kommission des Progymnasiums Biel. Politisch war er freisinnig-demokratisch orientiert und aktives Mitglied der Freimaurerloge «Stern am Jura». Er starb mit 38 Jahren.[30]

- Charles (Karl) Gassmann (28.9.1879-28.12.1954), Schüler am Progymnasium Biel von 1890 bis 1895. Metzger, Buchdrucker und Verleger,

Militärische Laufbahn

W. G. I. diente ab 1867 bei den Verpflegungstruppen. Am 25. und 26. Juni 1869 nahm er als Unterleutnant der 2. Brigade und als Brigadekommissär an einer strategisch-taktischen Marschübung von der

Aare zum Jura teil. Die Kolonne führte über den Weissenstein. 1870 war er Platzkommandant von Biel und 1871 Stabsoberleutnant im eidgenössischen Kriegskommissariat. Als im gleichen Jahr die

Bourbaki-Armee in die Schweiz kam, wurde er zum Kommandanten in Delsberg ernannt. Ab 1873 leistete er Dienst als Hauptmann im eidgenössischen Kriegskommissariat und wurde 1875 zum Stabsmajor der

Verwaltungstruppen befördert. Anschliessend kommandierte er eine Korpsverpflegungsanstalt.[9] 1879 hielt er für den Offiziersverein der Stadt Biel einen

Vortrag zum Thema «Verwaltung». 1883 liess er sich auf eigenen Wunsch in die Landwehr versetzen, die ihm das Kommando der Verwaltungskompanie 5 übertrug.

Umzug an die General-Dufour-Strasse 17

Wegen Platzmangels löste W. G. I auf Frühjahr 1873 den Mietvertrag mit Heilmann auf und verlegte seine Druckerei in ein von ihm erworbenes Haus an der General-Dufour-Strasse 17 (alte Bezeichnung

Schulgasse / Collegegasse), in dem er auch wohnte. Es befand sich direkt gegenüber dem Dufourschulhaus und hatte ein Gärtchen als Zierde. Im Erdgeschoss befand sich die Druckerei, in der

westlichen Hälfte verkaufte der Bäckermeister Locher seine Brotlaibe. Im zweiten Stock befand sich in der Wohnung der Familie das Büro von W. G. I. Von dort aus überblickte er seinen Betrieb wie

ein Kapitän von der Kommandobrücke und redigierte seine Zeitungen. In seiner Buchhandlung wurden vorwiegend klassische Literatur und einige Kunstblätter verkauft. Im dritten Stock (Dachstock)

befand sich die modern eingerichtete Druckerei. Im Hof auf der Rückseite des Hauses hatte er ein Maschinengebäude mit einem Gasmotor zum Betrieb seiner neuen Maschinen. Darunter war eine der

ersten Linotype-Maschinen, die aus New York in Europa ankamen, und die zweite, die in der Schweiz aufgestellt wurde. Dieser ersten Linotype folgten im Laufe der Jahre weitere fünf, sodass die

Maschinensetzerei schliesslich sechs Maschinen aufwies, die im Schichtbetrieb arbeiteten.[14] Beim Personal waren die Setzer

zuerst im Tageslohn und dann im Akkord angestellt. Eine Zeitlang wurde der Lohn nach Leistung verteilt. Der Lehrling hatte nach den beruflichen Arbeiten am Abend das Geschäft zu reinigen. Dann

konnte er sich in der Abendschule weiterbilden.[50]

Unterstützung der Bernischen Jurabahngesellschaft

Bei der Druckerei Gassmann erschien 1868 Eduard Martis Die Jurabahnfrage und ihre Bedeutung für Biel. Am 3. Juli 1870 wurde die Bernische Jurabahngesellschaft, spätere

Jura-Bern-Luzern und Jura-Simplon-Bahn, gegründet und schon acht Tage danach mit dem Bau der Linien Biel-Sonceboz-Tavannes und Sonceboz-Convers begonnen. Die Linie war am 1. Mai 1874

fertiggestellt. Der weitere Ausbau der Juralinien war allerdings aufgrund finanzieller Schwierigkeiten fraglich. Die Direktion hoffte auf die Mithilfe Privater. W. G. I beschloss im Journal

du Jura und im Seeländer Boten durch informative Artikel für das Projekt zu werben. Der Erfolg war so gross, dass allein in Biel von Privaten Aktien im Wert von 29.000 Franken

gezeichnet wurden. Somit konnte zusammen mit den Beträgen aus dem Jura der Ausbau gesichert werden.[28]

1873 zeigte W. G. I an der Weltausstellung in Wien Proben seiner Buchdruckerei und sicherte sich dadurch die Zuteilung der zu diesem Anlass geprägten Fortschrittsmedaille. 1878 beteiligte sich die Firma an der Pariser Weltausstellung und 1883 an der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich.[9]

Ab 1876 erschien als «einzige französische Tagblatt des Jura» das Feuille d'Avis unter dem Titel Journal du Jura - Organe des libéraux jurassiens. Es wurde ausser Montags täglich herausgegeben.

Gassmann gab auch den Bernischen Lehrerkalender heraus. Darin waren Tabellen über sämtliche Primar- und Mittelschulen des Kantons Bern, deren Lehrkräfte sowie die Resultate der Rekrutenschule zu finden. Alles war nach Amts- und Schulbezirk geordnet. Ab dem 1. Juni 1878 brachte er einen handlichen Lokalfahrplan heraus. Zunächst umfasste dieser die Linie Bern, dann folgten die Linien Jura-Bern-Luzern, Biel-Neuenburg, Biel-Olten, Lyss-Solothurn und Lyss-Murten.[42]

Der Seeländer Bote wird Amtsanzeiger von Nidau

Durch Vertrag mit 27 Einwohnergemeinden des Amtsbezirkes Nidau wurde der Seeländer Bote ab dem 1. Oktober 1879 als amtliches Publikationsmittel des Amtes Nidau verwendet. Ausserdem

gelangte einmal wöchentlich ein Separat-Abdruck unter dem Titel Amts-Anzeiger gratis, an alle Haushaltungen des Amtes. Im Verlag Gassmann erschienen ebenfalls der Amtliche Anzeiger

für das Amt Aarberg mit einer Auflage von 3100 und der Amts-Anzeiger für das Amt Büren und die Gemeinde Grenchen mit einer Auflage von 2700 Stück.

Aufruf zum Duell

Im Seeländer Boten (9. 5. 1878) wurde auch der der ehemalige Bundesrat und zurzeit für die Franzosen kämpfende General Ulrich Ochsenbein (1811-1890) kritisiert. Dieser stellte daraufhin

gegen W. G. I Strafanzeige. Der Redaktor, der «nur die öffentliche Meinung vertrat» wurde an der Schwurgerichtsverhandlung freigesprochen. Ochsenbein, der die Gerichtskosten und eine

Entschädigung von 150 Franken an Gassmann zu zahlen hatte, wollte sich nun als Genugtuung mit Gassmann duellieren. Diese Botschaft musste Doktor Boll, Sanitätsoffizier von Aarberg, in einem Brief

übermitteln. Boll: «Ich begab mich nach Biel in die Wohnung von Gassmann. Dort teilte man mir mit, er sei nach seinen temporären Sommeraufenthalt in Sutz verreist, wo ich ihm den Brief

überbrachte.» Gassmann bat ihn um den Brief, womit Boll nicht einverstanden war, da es sich um eine Sache strengster Verschwiegenheit handelte. Am 9. September 1878 bezog Gassmann in der

Berner Tagespost Stellung dazu: «Ochsenbein hatte sich selbst als Redner ins Ehrengericht gewählt. Nach dem Gerichtsurteil wird kein vernünftiger Mensch die einfältige Zumutung am Platz