- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus - Die Buchdruckerfamilie Gassmann

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1903

- Das Dufour Schulhaus 1904-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

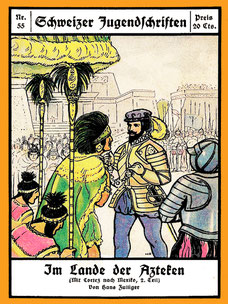

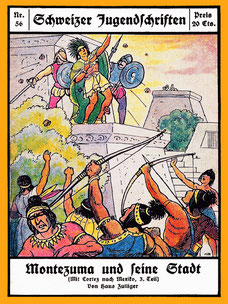

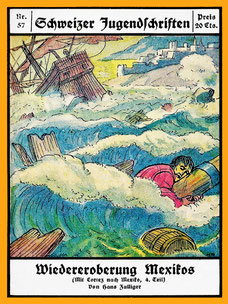

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1903

Dr. h. c. med. und phil. Hans Zulliger (1893-1965), Lehrer, Schriftsteller, Berner Mundart-Lyriker, Heilpädagoge, Pionier der

Kinder- und Jugendpsychologie

Schüler vom Progymnasium Biel von 1903 bis 1908

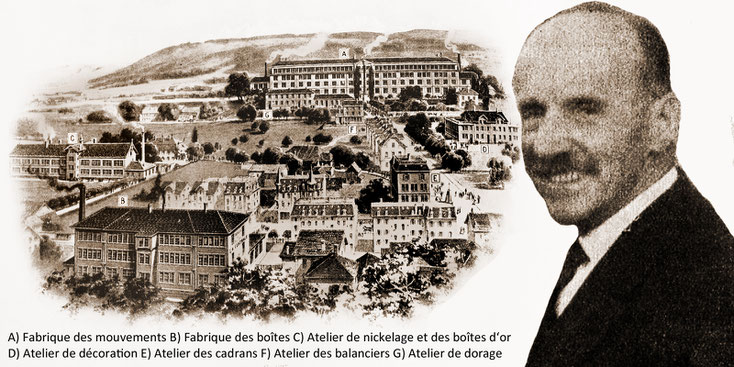

Die Eltern: Die Zulligers waren in Madiswil heimatsberechtig.[82] Vater Alfred Zulliger (9. 11. 1865-15.5.1939) wurde als ältester Sohn

einer Uhrmacherfamilie in Moutier im Berner Jura geboren. Von dort kam er als Schulkind nach Madretsch. Er erlernte den Beruf eines Remonteurs und arbeitete danach in der «Omega», wo ihm das

Zeugnis eines flinken, zuverlässigen und exakten Arbeiters ausgestellt wurde. Zeitlebens erzählte er gerne von den damaligen schönen Zeiten in der Uhrmacherei. Alfred: «In der Fabrik war man

nicht so angestellt, wie man heute angestellt ist. Es war noch nicht Pflicht, auf die Minute pünktlich zu erscheinen, die Kontrollmarke in die Kontrolluhr zu stecken und dann ebenfalls auf die

Minute pünktlich die Arbeit niederzulegen und zu gehen. Es konnte vorkommen, dass die Leute den ganzen Tag fischen gingen und erst am Abend, spät in der Nacht, ihre Arbeit

verrichteten.»[11]

Vater Alfred Zulliger war einer von 1500 Mitarbeiter der Uhrenmanufaktur Omega in Biel.

Alfred Zulliger heiratete am 29. 10. 1892 Klara Rosa De Simone (6. 10. 1868-14.2.1954) aus Balmuccia[82], die als Diamantschleiferin bei der Firma Samuel Fuchs & Louis Monney, Diamantenstrasse 9, angestellt war. Inzwischen hatte sich die Uhrenindustrie modernisiert. Spezielle Maschinen erledigten die Arbeit ebenso präzise, aber zwölfmal schneller als ein Handarbeiter. Trotzdem kam die Krise. Alfred wechselte den Beruf und fand in Biel Arbeit in der Reparaturwerkstatt der damaligen Jura-Simplon-Bahn. Seine Uhrmacherhände brauchte er nun für die Reparatur und Herstellung der Dampfheizungskupplungen, deren Konstruktion er übrigens zusammen mit Grossrat Kuenzi selbst erfunden oder zumindest wesentlich verbessert hatte. Da die Krise sämtliche Zweige der Uhrenindustrie betraf, musste auch Klaras Firma «Fuchs & Monney» vorübergehend schliessen. Um ein regelmässiges Einkommen zu erhalten, versuchte sie es mit Heimarbeit. Im Gedicht «My Muetter» erwähnt Hans Zulliger, dass sie oft bis spät in die Nacht arbeitete. Sie war trotz ihrem hohen Arbeitspensum von fröhlicher Natur, sang viel und brachte den Kindern Verse bei.[23] Ab 1892 [82] wohnte Alfred im Bauerndorf Mett und war im «Adressbuch von Biel und Umgebung» als «Werkstattarbeiter» geführt. Hier hatte er sich mit seinen Ersparnissen ein Stück Land erworben und darauf ein Haus gebaut. Um die steigenden Lebensmittelpreise zu umgehen, versorgten sich die Zulligers mit eigenem Gemüse und Kleintieren. Sie betrieben so etwas Landwirtschaft, wobei ihnen ihre vier Söhne halfen.[7] Hans Zulliger: «Das Haus hatte einen Stall- und Scheunentrakt. Wir züchteten, Ziegen, Schafe, Kaninchen, Hühner und pflegten einen grossen Gemüse- und Blumengarten.»[23] Im Männerchor Mett wurde Alfred Vizepräsident. 1899 wählte man ihn in die Schulkommission. Alfred Zulliger beeindruckte seine Mitmenschen mit zahlreichen einfachen, aber genialen Erfindungen, die ihm jedoch keine finanziellen Gewinne einbrachten. Sein grösster Wunsch, dass aus seinen vier Söhnen etwas Rechtes werden sollte, ging in Erfüllung:

- Hans Alfred (21.2.1893-18.10.1965) wurde Volksschullehrer, Dialektschriftsteller und Jugendpsychologe (siehe Hans Zulliger)

- Werner Hugo (13.07.1899-31.10.1966) arbeitete ab 1919 als Lehrer in Studen bei Biel. 1937 gab er die Lehrerstelle auf, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren, welches er 1943 abschloss. Da er sich sehr für Radiotechnik interessierte, leitete er von 1933 bis 1957 sein Geschäft «Zulliger Radio» an der Dufourstrasse 44 in Biel. Später übernahm er eine Versicherungsagentur und wurde staatlich konzessionierter Immobilien-Treuhänder. Er wohnte im Elternhaus am Hubelweg 14 in Madretsch. Er war Mitglied der Bieler Technikumsverbindung «Kyburgia Biennensis» und mit der Lehrerin Emilie Ryser verheiratet. Sie veröffentlichte als Schriftstellerin Geschichten fürs Schultheater in der Jugendborn-Sammlung. Die Ehe blieb kinderlos.

- Albert Romuald (29.3.1904-8.3.1988) wurde Tarifbeamter bei der Bern-Lötschberg-Bahn-Verwaltung (BLS). Am 5. April 1934 heiratete er in Basel die Baslerin Rosa Glaser (1904-1991). [85] Zu ihren Kindern zählen Erika Alice (*22.2.1938) und Robert Albert (*11.8.1944). Er starb 1988 in Liebefeld, Gemeinde Köniz.

- Walter Robert (21.4.1910-30.10.1990) besuchte in Biel ebenfalls das Progymnasium, das sich allerdings nicht mehr im Dufourschulhaus befand. Er schloss sein Studium 1935 an der Universität Bern mit dem Staatsexamen für das höhere Lehramt in den Hauptfächern Mathematik und Physik sowie in den Nebenfächern Versicherungslehre und Pädagogik ab. Dann liess er sich von seinem Bruder Hans in die Psychologie, Erziehungsberatung und Testmethoden einführen. Er wurde Mathematiklehrer und Direktor des Unterseminars Küssnacht.

Alfred ging mit 67 Jahren in den Ruhestand. Als eifriger Bastler und Imker lebte Alfred seit 1902 [82] in seinem Haus in

Madretsch am Hubelweg/Chemin de la Colline 14, dessen Grundriss er übrigens selbst entworfen hatte (wie schon zwei frühere Häuser). Zum Haus gehörte ein grosser Gemüse- und Blumengarten. Noch

heute ist es durch den Gemeinschaftsgarten «Abre à palabres» und den Passarellen-Park mit der Natur verbunden. Mit Unterstützung von Ariane Tonon, ehemalige Lehrerin am Dufourschulhaus, konnte

sich das Quartier erfolgreich gegen eine künftige Überbauung wehren. Besondere Freude und Genugtuung bereiteten Alfred Zulliger die wissenschaftlichen und schriftstellerischen Erfolge seines

ältesten Sohnes Hans Zulliger.[11]

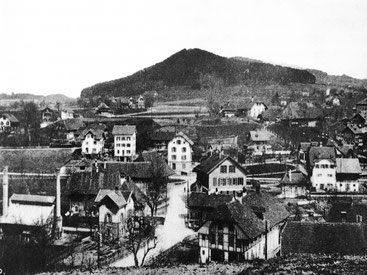

Hans Alfred Zulliger wurde am 21. Februar 1893 in Mett geboren. Das Bauerndorf wurde wie Madretsch 1920 nach Biel eingemeindet und gehörte vorher zum Amt Nidau. Die stetige Quartierentwicklung von Mett liess nur wenige Bauernhäuser stehen. Der Dorfkern zeigt noch heute ein schönes Ensemble mit Kirche, Pfarrhaus, Bauernhaus und dem ehemaligen Primarschulhaus von Hans Zulliger. Hier war sein Vater Alfred ab Januar 1900 Mitglied der Schulkommission. Der Gottfried-Ischer-Weg erinnert an Gottfried Ischer (1832-1896), der als Pfarrer von Mett möglicherweise Hans Zulliger getauft hatte.

Das ehemalige Bauerndorf Mett (links), altes Bauernhaus von 1827 (mitte) und Hans Zulligers ehemaliges Primarschulhaus von 1838 (rechts).

«Während meiner Progymnasialzeit fand mein Zeichnungslehrer,

ich hätte Talent für die bildenden Künste und müsse Maler werden.»

Hans Zulliger, Mein Curriculum vitae in Das magische Denken des Kindes, 2022 [87]

Strenger Unterricht im Progymnasium Biel

Von 1903 bis 1908 besuchte Hans Zulliger das Progymnasium Biel, das bis 1910 im Dufourschulhaus untergebracht war. Hier lernte er beim Volksdichter Arnold Heimann (1856-1916) im Deutschunterricht

die Behandlung ausgewählter prosaischer und poetischer Werke und das Auswendiglernen von Gedichten. Zu seinen Klassenkameraden gehörten Alfred Boll (1891-1960), Ehrenmitglied des

Bürgerturnvereins Biel, August Engel (1892-1994), Ehrenmitglied der Musik- und Feldschützengesellschaft Twann, Walter Janser (1892-1973), Ehrenmitglied des Fußballklubs USBB, sowie Ernst Wyss

(1893-1955), Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung.

Er schloss Freundschaft mit Werner Kasser, der von 1903 bis 1906 die Parallelklasse besuchte und ihn 1963 in der Biographie «Hans Zulliger» verewigte. Kasser erwähnt

darin: «Im Progymnasium herrschte ein strenges Regiment, das sich, wenn es sein musste, mit dem Meerrohr, dem Arrest und mit dem Karzer durchsetzte. Dem Schulmeister oblag es, die Delinquenten

einzusperren und nach Ablauf der Strafe wieder freizulassen. Die Stimme des Schulleiters erreichte im Trubel des Pausenbeginns und -endes auch den hintersten Schüler, obwohl er dessen Namen nicht

kannte und ihn nur mit ‹Du Mensch› anredete. In verschiedenen Fächern wurden wir regelrecht gedrillt. Seine zeichnerischen Fähigkeiten verdankte er dem Zeichenlehrer und Kinderbuchautor

Alexis William Schneebeli (1874-1947). Zulliger

beherrschte das Kornett. Er wurde ins Kadettenkorps eingezogen und der Musik zugeteilt».[23] Als Hans Zulliger später Lehrer war, äusserte er sich darüber:

«Ich wünsche mir keine Klasse ohne Lausbuben, denn etwas Lebendiges und Antreibendes würde fehlen.» Vielleicht lag es daran, dass Hans im Dufourschulhaus selbst ein kleiner Lausbub war: «Es gab

einen Lehrer, der uns für jede Kleinigkeit nachsitzen liess. ‹Eine Stunde Arrest!› war sein geflügeltes Wort und wir grinsten darüber. Da wir sowieso nachsitzen mussten, erfanden wir Streiche. Es

war uns egal, dass wir in seinen Augen als Saubande galten, was er uns immer wieder zu verstehen gab. Beim Nachsitzen flog eine Knallerbse an die Tafel. Als sich der Lehrer, rot vor Wut, sich

darüber erkundigte, wusste niemand etwas davon. Er hatte auch keine Ahnung, wer ihm Leim auf den Sessel gestrichen und Löwezahnsamen in sein Gartenbeet gesät hatte. Keine Schlingelei war

uns zu klein, wenn wir ihn nur ärgern konnten. Der Frechste wurde einmal vor den Rektor zitiert und bekam zwei Stunden Karzer. Aber er galt unter uns als ein Held. Der bedauernswerte Lehrer

ändert daraufhin seine Strafen. Er liess uns 100 bis 500 Mal den gleichen Satz schreiben, und einer von uns musste das Strafregister führen. Wir entschädigten den Kameraden dafür, dass er das

Register zu unseren Gunsten falsch führte und die Strafaufgaben machten wir gemeinsam. Wir akzeptierten die Strafen weil sie uns Gerecht erschienen.»[52]

Wenn die Eltern abwesend waren, verbachte Hans seine Zeit in Orpund bei der Familie Ernst Kuhn, die mit seinen Eltern befreundet war. Die Kuhns lebten von der

Landwirtschaft und hatten auch eine Uhrmacherwerkstatt. Mit Grossvater Kuhn ging Hans regelmässig fischen.[7] Zulliger: «Auf meinem Strohhut trug ich als

leidenschaftlicher Fischer immer ein Stück Schnur, Köder und eine oder zwei Angeln. Mein Taschengeld von 50 Rappen war in einem Taschentuch eingewickelt. Um es aufzubessern, fischte ich ein paar

Barsche aus der Aare und verkaufte sie einem Stadtherrn für 80 Rappen. Dieses Geld gab ich dann für Karusselfahren aus. Als mein Vater fragte, wo ich war, sagte ich ‹Beim Rösslispiel!›. Wie hätte

er wohl reagiert, wenn er gehört hätte, dass ich 80 Rappen verjubelte. Als er mich fragte, wieviel Taschengeld ich noch übrig hatte, zog ich das Taschentuch hervor und zeigte das Geld mit den

Worten: ‹Noch die ganzen 50 Rappen!›.»[47] Mit der Zeit verdiente sich Hans durch das Fischen ein ansehnliches Taschengeld. Als er sich beim Fischen mit dem

Lehrer Lienhardt von Meienried anfreundete, besuchte er ihn in der Volksschule. Da entstand in ihm der Wunsch, auch Lehrer zu werden.[7]

Ausbildung am staatlichen Lehrersemnar Hofwil

Im Kanton Bern gab es damals fünf öffentliche Lehrerseminare, nämlich in Hofwil, Pruntrut, Hindelbank, Delsberg und die Seminarabteilung der städtischen Mädchensekundarschule in Bern. Das

Fellenberghaus in Hofwil diente von 1884 bis 1905 als staatliches Gesamt-Seminargebäude und danach als ländliches Unterseminar. Zusammen mit dem städtischen Oberseminar Bern bildete es das

«Seminar Hofwil-Bern». Die Ausbildung zum Primarlehrer erfolgte zwei Jahre im Unterseminar Hofwil und zwei Jahre im Oberseminar Bern. In das Seminar wurden Sekundarschüler und gute Primarschüler

aufgenommen. Als Mitglied der «Kommission der Lehrerbildungsanstalten» wirkte der Bieler Stadtpräsident Gottfried Reimann (1862-1909). Vorsteher des Unterseminars und Lehrer für Naturkunde und

Mathematik war Johann Josef Stauffer (1865-1936), ehemaliger Primarschulinspektor in Schüpfen.

Dr. Ernst Schneider (1878-1957) war vom 5. April 1905 bis 1916 Direktor des Lehrerseminars, Vorsteher des Oberseminars und Lehrer für Pädagogik. Erziehungsdirektor Gobat wählte ihn, da dieser unter allen Kandidaten der einzige mit einer pädagogischen Fachausbildung war. Zudem lehnte der strenge Bieler Progymnasiumsdirektor Jakob Wyss (1856-1931), die Stelle ab. Gobat zu Schneider: «Unsere Schule ist veraltet. Sie bedarf dringend einer Auffrischung im Sinne Pestalozzis. Wir erwarten von Ihnen einen neuen pädagogischen Ansatz für die Volksschule. Unsere Lehrer haben zu wenig Gemüt.» Die Aufnahmeprüfungen in Hofwil änderte er so ab, dass sie eine vorhandene Begabung statt möglicherweise eingedrilltes Wissen erfassten. So rückten die Fächer Sprachen und Mathematik in den Vordergrund.[97]

Ehemaliges Unterseminar Hofwil, Zustand 2025. Fotos: P. K.

Hans Zulliger bildete sich von 1908 bis 1910 am Unterseminar Hofwil und von 1910 bis 1912 im Oberseminar in Bern zum Primarlehrer aus. Kasser: «Dort tauschte er sein

Horn gegen eine Violine, verzichtete aber auf den Wunsch Musiker oder Kunstmaler zu werden, weil er möglichst schnell von der Hilfe seiner Eltern unabhängig werden wollte.»[23] Den Alltag der Seminaristen basierte auf der Schneiders Idee der sogenannten «Arbeiterschule» und wurde auf Fotos auf der Schweizerischen Landesausstellung 1914

festgehalten: «Die Seminaristen beschäftigen sich im Garten und auf der Wiese, graben Kartoffeln und sägen Holz. Klassen lernen im Park Hofwil Geschichte, Stillehre im Berner Münster oder

skizzieren im Freien ein stehendes Pferd. Sie absolvieren Samariterkurse, bauen physikalische Apparate, reisen ins Gebirge und überqueren Gletscher. Sie bilden sich vielseitig durch die Natur und

aus dem Leben aus und nicht bloss aus Büchern. Schulen, die diese Vielseitigkeit und Konsequenz der neueren pädagogischen Anschauungen umsetzen, gibt es wenige.»[91] Ernst Schneider: «Die Spannungen zwischen dem Schulinspektorat und dem Seminar hingen mit den allgemeinen pädagogischen Auseinandersetzungen zusammen, die

damals unter der Parole Arbeitsschule gegen Lernschule ausgefochten wurden. Es stand einer mechanistischen Lehr- und Erziehungsauffassung eine organisch-dynamische gegenüber.»[97]

1946 erschien das Erinnerungsbuch «100 Jahre Münchenbuchsee-Hofwil-Bern», in dem die Seminarzeit durch Beiträge von Ehemaligen fortlebt. Darin schrieb Zulliger: «1908 traf ich in Hofwil meinen

Bieler Kumpel Schörschel, der drei Jahre zuvor bei uns Kadetten Oberleutnant gewesen war. Er sagte ‹Ich habe in Hofwil schon in der ersten Woche insgesamt Fr. 2.50.- Busse zahlen müssen, weil wir

das Licht immer zu lange brennen lassen. Bei uns in Bern berechnet man keine Busse und man ist wegen des Direktors überhaupt viel freier.› Bald sah ich Schneider persönlich, als er beim

Mittagessen in Hofwil erschien. Er trug eine gestrichelte Hose und eine dünne Golduhrenkette an der Weste. Ab 1910 waren wir im Oberseminar Bern und hatten den Direktor Schneider als Lehrer. Es

vergingen keine zwei Wochen, da wäre jeder für ihn durchs Feuer gegangen. Er behandelte uns wie Erwachsene und nicht wie Kinder. Mit seinem feinen, kleinen Lächeln erreichte er mehr als jemand,

der eine Moralpredigt hielt oder einen Beschwerdebrief an den Vater schickte. Wenn man jung ist, hat man allerlei Zweifel. Man traut sich vieles nicht und in vier Jahren steht man vor einer

Klasse und muss zeigen, was man kann. Da braucht man jemanden, der an einen glaubt. So einer war Direktor Schneider.» [96] Nach seiner Ausbildung zum Primarschullehrer hätte Zulliger die

Möglichkeit gehabt, an der Universität Bern eine zweijährige Ausbildung zum Sekundarlehrer zu machen, was er jedoch nicht tat.

«Ich weiss nicht, ob es nur ein Scherz war, als man behauptete, durch Hans Zulliger

wisse man in vielen Ländern wohl von Ittigen, ohne eine Ahnung von Bern zu haben.

So ist die geografische Bezeichnung ‹Bern bei Ittigen› gar nicht so aussergewöhnlich!»

Erwin Heimann, Einwohnergemeinde Bolligen, Erinnerungsschrift 31. 12. 1982, S. 33

47 Jahre Lehrer in Ittigen

1912 erhielt er mit knapp 19 Jahren sein Lehrerpatent und war nun verpflichtet in der Gemeinde zu wohnen, in der er unterrichtete. Hans Zulliger: «Wir erbwarben unser Lehrerpatent und wurden an

Stellen in den Städten und vor allem in den Dörfern gewählt, bezogen bei Bauern und Handwerkerleuten ein Zimmer und assen an einem fremden Familientisch oder mit anderen Kostgängern zusammen in

einer Gastwirtschaft.»[76] 1912 wurde er Lehrer der Primarschule am Rain des Bauerndorfes Ittingen wo er bis 1959 unterrichtete. Sein Arbeitgeber war die

sogenannten «Viertelsgemeinde Ittigen»[115], zu der auch Kappelisacker, Worblaufen, Papiermühle, Schermen und Neuhaus gehörten. Mit einem Monatslohn von 135

Franken war Zulliger nicht auf Rosen gebettet. Als Deutschlehrer am Progymnasium in Biel hätte er mit einem Jahreseinkommen von mindestens 3600 Franken deutlich mehr verdient. Ein eigenes

Fahrzeug oder Auto besass er nicht.

Zulliger: «Wenn ich in der Schule mein Seeländer Berndeutsch sprach, erregte es bei den Kindern Heiterkeit, weil es anders klang als das Mittelländische. Ich nahm mir zuerst vor, es zu lernen, um vor meinen Schülern nicht komisch zu wirken. Dazu liess ich die Leute Bantiger Geschichten erzählen und prägte mir ihre Ausdrucksweise ein».[7] Später wurde er von den unteren in die oberen Schuljahre versetzt. Einen Unterbruch als Lehrer erlebte er im Ersten Weltkrieg, wo er als Soldat die Juragrenze bewachte und als Unteroffiziersschüler im Lehrbataillon der 3. Division nach Delsberg kam. 1953 wurde er als Offizier aus der Wehrpflicht entlassen.[7] Zugezogen von Brügg wohnte er vom 30. November 1913 im Ortsteil Papiermühle an der Asylstrasse 9.[115] Nachdem er genug Geld zusammengespart hatte, bezog er 1926 sein eigenes Haus an der Asylstrasse 19 (heute Zulligerstrasse), in dem er bis 1965 lebte.[76]

Hans Zulliger gibt Unterricht in Ittigen. Foto: Burgerbibliothek Bern, Sig. N Eugen Thierstein 343 14 / 16, CC BY 4.0

«Auf Spaziergängen führt Hans Zulliger mit seinen Schülern lebensnahe,

pädagogische Gespräche, die er Spaziergang-Behandlung nannte.»

Reinhard Fatke, Psychoanalytische Pädagogik in Romanform, 2021, S. 3 [86]

Für seine Schüler war Hans Zulliger nicht nur Lehrer, sondern auch Vertrauter und Berater. Auch seinen jüngeren Kollegen stand er mit Rat und Tat zur Seite. Ein

«Nein» oder «Keine Zeit» war von ihm nie zu hören. Wer sich verirrte oder in eine Sackgasse geriet, den führte Zulliger wieder auf den rechten Weg zurück.[17] Die folgende Anekdote zeigt den Zusammenhalt zwischen Lehrer und SchülerInnen. Hans Zulliger: «In den Herbstferien teilte mir ein Mädchen aus meiner Klasse mit,

dass eine meiner Schülerinnen im Spital gestorben sei. Sie bat mich, mit den Mitschülern ein Lied einzustudieren, das wir der Verstorbenen am Grab singen würden. Ich war einverstanden, wenn sie

die Mitschüler zusammenbrächte und am Abend genügend Stimmen vorhanden wären. Ich bezweifelte, dass das in den Ferien möglich sein würde. Am Abend fand ich die Klasse fast vollzählig vor. Wir

studierten ein Lied ein und gingen zwei Tage später zur Beerdigung, die in Bern stattfand. Die Klasse hatte einen Kranz mit weissem Band gekauft. Darauf stand in goldenen Lettern: Die Liebe hört

nie auf.»[58]

Im Bund (20. 2. 1993) berichtete seine ehemalige Schülerin Ruth Wolf: «Beeindruckend war Zulligers Gabe, jedem Schüler den für ihn richtigen Weg zu zeigen. Einfühlsam half er dem einzelnen, sich

zurechtzufinden und aufzubrechen - dann aber liess Zulliger gewissermassen los, gab dem Schüler Raum für Eigenverantwortung». Als am 28. Juni 1953 in Ittigen das neue Schulhaus eingeweiht wurde,

sang die ganze Schule ein Lied, dessen Text Zulliger geschrieben hatte. In Ittigen amtete der Sozialdemokrat auch als Gemeinderat und Mitglied der Geschäftsprüfungskommission.

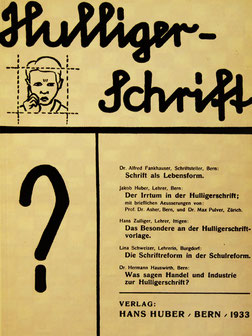

Schriftdisziplin - Kriegserklärung an die Hulligerschrift

Die Handschriftenreform aus Deutschland und Österreich fand auch in der Schweiz Anklang. Hans Zulliger: «Das Verlangen nach einer neuen Schulschrift entstand aus dem Kreis um die Schulreform

(Berner Seminarblätter). In diesem Kreis zeigte der Schreib- und Zeichenlehrer Paul Hulliger (1887-1969) nach dem Ersten Weltkrieg seine neu entwickelte Schrift. Damit konnte man dem Vorwurf

entgehen, die Sudelschrift zu fördern, denn sie verlangte Klarheit und gute Lesbarkeit.»[104] Hulliger arbeitete in Basel von 1918 bis 1926 an einer Schrift,

die die Antiqua-Spitzfederschrift ersetzen sollte. 1926 wurde sie an den Schulen des Kantons Basel-Stadt eingeführt.[102] Zulliger: «Ich kannte Hulliger

persönlich. Seine Schrift spiegelte seine aussergewöhnliche Gewissenhaftigkeit, den Drang nach Klarheit, das Bestreben nach Ordnung, Sauberkeit und Form wieder. Das

demokratisch-individualistische Prinzip, für das die Schulreform einst stand, wich langsam dem Geist straffer Führung. Die neue Schrift entsprach dieser Tendenz. Es war viel einfacher, eine

uniforme Schrift durch Zwänge durchzusetzen, als die Schüler dazu zu bringen, ihre erlernte Handschrift aus eigenem Antrieb ‹schön› zu gestalten. Für die Schule übte ich die schräge

Hulligerschrift mit der Ly-Feder.[104] Die Vorschriften erinnern an die eines höfischen Zeremonienmeisters aus der Zeit des Louis XV.: Daumen und Mittelfinger fassen den Federhalter

zangenartig 0,5-1 cm hinter dem vorderen Ende. Um das Festhalten zu erleichtern werden die Finger selbst kräftig gebogen. Der Zeigefinger legt sich mit seiner Beere zwischen Daumen- und

Mittelfingerbeere lose oben auf den Halter. Dabei bleibt zwischen ihm und dem Mittelfinger eine schmale Spalte offen. Auf das Entscheidende zu bekämpfen ist bei der Ziehfeder das Unterlege des

Nagelliedes des Mittelfingers unter den Halter. welcher so gegen das harte Nagelgliedgelenk gedrückt wird. Der Halter ist sicher einzubetten zwischen dem Daumenbeerenpolster und Nagel und Beere

des Mittelfingers. Häufige Übungen im Beugen und Strecken der drei Fassfinger sind unerlässlich, usw. Es gibt Vorschriften über die Gestaltung und Grösse der Schreib- und Rechnungshefte,

Liniensysteme, Farbe der Linierung, Rand, Zeilenzahl, Heftumschlagfarbe, Gestalten des Heftschildchens, Schriftgrösse, Schriftwinkel, und Verhältnisse zwischen Ober-, Mittel- und

Unterlängen. Nur die Bleistifte sind vergessen geblieben.[113] Die Schüler schrieben danach zwar deutlicher und klarer, aber auch langsamer. Im

Durchschnitt brauchten sie etwa ein Drittel mehr Zeit als bei der vorherigen (Michel-)Schrift. Man zweifelte, ob die obligatorische Einführung dieser Schrift, wie sie in Aargau erfolgt war, einen

Vorteil für unsere Schule und unser Volk bedeutete.»[104] Die Schrift löste zahlreiche Debatten aus. Das Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel (8. 2.

1930) bemängelte: «Die Schweiz hat sich eine Schriftreform durch Hulliger besorgt. Seine lateinische Schrift zeigt eine Mischung aus eckigen und runden Schreibzügen, die mehr die Mängel unserer

beiden Schriftarten vereint als künstlerisch und methodisch überzeugt.» 1933 fragte sich ein bernischer Grossrat in seiner Lehrmittelmotion: «Ist die Zwangsjacke der Hulligerschrift

nötig?»

Gegner der Schrift hatten bis dahin nicht ausreichend begründete Argumente. Dies änderte sich 1933, als Zulliger zusammen mit einigen Autoren die Broschüre

«Hulligerschrift?» im Verlag Huber herausgab. Die Betonung lag auf dem Fragezeichen und bedeutete «Nein». Das Bugdorfer Tagblatt (3. 9. 1933) bezeichnete das Werk als «Kriegserklärung an die

Hulligerschrift». Darin untersuchte Hans Zulliger die Schrift mit den Mitteln der Psychologie und setzte sich mit der Frage auseinander: «Entspricht die Hulligerschrift als Lehrvorlage für die

Jugend den Tendenzen und den Anforderungen eines seelisch vollentwickelten Menschen?» In seinem Aufsatz «Das Besondere an der Hulligerschriftvorlage» kritisierte er das Werkzeug, die Breitfeder.

Die Schrift sei nicht an den menschlichen Geist angepasst, sondern der Mensch müsse sich dem Werkzeug anpassen. Sie diene nicht den Anforderungen eines seelisch vollentwickelten Menschen. Ihre

starren Vorschriften machten sie unlebendig und unflüssig.[103] Lehrerin Lina Schweizer, Mitautorin der Broschüre, schloss sich Zulligers Meinung an. Sie

begründete dies damit, dass die Schrift «jede persönliche Bewegungsfreiheit reglementiere und unterdrücke» und somit das Gegenteil dessen bewirke, was die Schulreform anstrebe, nämlich die

Anlagen jedes Menschen zu fördern.[105] Zulliger wies anhand einer Reihe von Beispielen nach, dass sich bei der Schrift von Hulliger-Schülern später

erschreckende Zerfallserscheinungen zeigten. Die Broschüre war einer der letzten Versuche, die Hulligerschrift aus den Schulklassen zu verbannen. Sie wirbelte in den Schulblättern viel Staub auf

und wurde teils ablehnend, teils zustimmend besprochen. Der Bund (21. 9. 1933): «Es wird für die Befürworter unumgänglich sein, sich gegen diese forsche Attacke zu wehren. Bevor weitere

Unterrichtskurse zu dieser neuen Schrift stattfinden, haben Eltern und Lehrer das Recht zu verlangen, dass die Einwände gewissenhaft geprüft werden. 1934 startete Paul Hulliger mit zwei

Veröffentlichungen den Gegenangriff: «Irrtum in der Hulligerschrift?», in dem er sich mit den Verfassern der Broschüre «Hulligerschrift?» auseinandersetzte, sowie «Die Methode der neuen Schrift»

mit 250 Abbildungen und einem Vorwort des Basler Erziehungsdirektors F. Hauser. Der Zürcher Erziehungsrat kam 1935 zu dem Schluss, dass die Hulligerschrift, wenn sie schnell geschrieben wurde,

ein «hässliches und unleserliches Schriftbild» ergebe, und schloss sie vom Unterricht aus.

1936 wurde die Hulligerschrift in den Kantonen Baselland, Bern, Solothurn, Aargau, Luzern, Zug, Thurgau und Schaffhausen zur obligatorischen Schulschrift. Zulliger: «Die stark zwanghafte Schrift

entsprach der gegenwärtigen Zeitströmung, die nach Reglementierung des Lebens, Unterordnung und Führung sowie der Aufgabe demokratischer Ideale tendierte.» Die Innerschweiz und St. Gallen

schafften die Schrift so schnell wie möglich wieder ab, Tessin und die welschen Kantone verzichteten ganz darauf. 1946 beklagten sich die Menschen darüber, dass die Jugend aufgrund der

Hulligerschrift die Briefe ihrer Väter und Grossväter nicht mehr lesen könne. Unter dem Druck der öffentlichen Meinung begannen die kantonalen Schulbehörden die Hulligerschrift abzuschaffen, in

Basel war es 1947. Im Frühjahr 1948 führte Basel an der Unterstufe eine neue Schrift ein. Deren Form, die aus der Schreibbewegung heraus gewonnen wurde, zeigte eine vereinfachte Antiqua. In den

anderen Kantonen wurde die Hulligerschrift durch die «Schweizer Schulschrift 1946» ersetzt.

Familie

Hans Zulliger hatte Ida Martha Urfer (1893-1973), Lehrerin in Riederbütschel, während seiner Seminarzeit kennengelernt. Er heiratete sie in Bern am 4. Dezember 1915.[115] Zum 70. Geburtstag widmete er ihr das Gedichtband «Es Büscheli Matte-Meie». Hans Zulliger: «Ohne meine Frau hätte ich meine vielfältige Arbeit nicht bewältigen können».[23] Als kritische Begleiterin redigierte Martha seine Manuskripte. Sie war auch in der Kindererziehung sehr aktiv und arbeitete als Psychoanalytikerin. Wie Hans war auch Martha Mitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Psychoanalyse (SGPsa). Im Frauenkalender 1922 äusserte sie sich zur Stellung des Kindes in der Familie. In der Zeitschrift Die Garbe (1. 8. 1919) veröffentlichte sie «Die Spinne». Im Bund «Es Wiehnachtsliedli» (25. 12. 1925) und die Erzählungen «Die Treppe» (22. 5. 1921), «Ein Wiedersehen» (7. 2. 1926), «Ds Cheischtli» (1. 10. 1933) und «Der Tanndligoumer» (23. 12. 1935). Ihr Mundartstück «Ufs Härz muess me lose» wurde mehrmals aufgeführt. Aus der Ehe gingen der Münsinger Primarlehrer Peter (geb. 1916), Lehrerin Elisabeth (geb. 1918) und Anne-Maria (1921-1998) hervor.

Schriftstellerische Tätigkeiten

Um die Verbindung zu den ehemaligen Schülern aufrechtzuerhalten, gründete Dr. Ernst Schneider im Frühjahr 1907 die «Berner Seminarblätter», die 1910 zu einer pädagogischen Zeitschrift erweitert

wurden.[97] Zulliger veröffentlichte darin seine ersten literarischen Arbeiten. 1912 war es ein Bericht seiner Seminarreise 1911 nach München. Sein

Seminarkamerad Fred Stauffer versah die Zeichnungen dazu.[7] 1916 war er Mitautor von Schneiders Buch «Beiträge zum Geschichtsunterricht in der Volksschule».

Hans Zulliger führte stets ein Notizbuch bei sich, in dem er seine Erlebnisse in Versen festhielt.

Bärndütsch

«Dass me nid en allnen Orten exakt glych redt, däisch aber

grad ds schönschte. Üsi Spraach isch rych, rych!»

Hans Zulliger, Der Bund, 29. 12. 1920

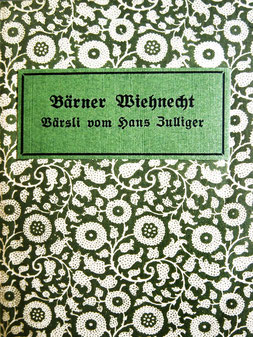

Mit Weihnachtsversen zu Erfolg

Martha Urfer bat Hans Zulliger im Winter 1915, ihr einige Weihnachtsverse für die Schule zu schicken. Ein Verzeichnis ihrer bereits verzeichneten Bändchen und Hefte legte sie bei. Er suchte in den Buchhandlungen nach etwas Brauchbarem, fand aber nur die Gedichte der Mundartschriftstellerin Sophie Hämmerli-Marti (1868-1942). Zulliger: «Aber eines Morgens fiel mir ein Rhythmus zu Weihnachtsversen im Dialekt ein. Bis dahin hatte ich noch nie etwas in Mundart geschrieben. Nachdem eine Handvoll mundartlicher Weihnachtsverse entstanden waren, las ich sie meinen eigenen Schülern vor, ohne ihnen zu sagen, wer sie geschrieben hatte: kleine Legenden aus der Kindheit von Jesus und einige lyrische Stücke. Sie wurden begeistert aufgenommen. In den folgenden Vorweihnachtszeiten schrieb ich neue Verse, bis ein ganzes Bündel entstanden war. Bei einem Schulbesuch fand sie mein damaliger Schulinspektor, als er mir das Pult durchwühlte. Er hielt mir eine kleine Strafpredigt, weil ich die Verse nicht veröffentlichen wollte. Ich bat Simon Gfeller, er möchte sich die Sache ansehen und mir seine Meinung mitteilen. Gfellers Antwort klang so begeistert, dass ich zum Verleger Alexander Francke (1853-1925) ging und 1918 kam die ‹Bärner Wiehnecht› heraus, die in der Folge viele Auflagen erlebte.»[39] So begann Zulligers schriftstellerische Laufbahn mit den Mundartversen «Bärner Wiehnecht».[1] Einige Kostproben daraus veröffentlichte das Berner Schulblatt bereits am Dezember 1917. Das Burgdorfer Tagblatt (21. 12. 1918) schrieb: «Zulliger ist ein echter Poet, auch wenn er nur Verslein für die Kleinen und Kleinsten schreibt, die sie mit Freuden auswendig aufsagen, wenn die Mutter oder die Lehrerin sie ein paarmal vorgelesen hat.» Seine Weihnachtsverse- und Gedichte wurden in den folgenden Jahren an den Bolliger Adventsfeiern zwischen Kerzenlicht und Tannenzweigen vorgelesen. Zwei Kostproben zeigen, wie gut Hans Zulliger den kindlichen Ton trifft:

Es Briefli

Ha geschter z'Nacht es Briefli

Uf d'Fäischtersimse gleit,

Wo druff em Wiehnechtchingli

Sy Name gschribe steit.

U wo-n-i hütt erwache,

Jsch d'Fäischtersimse läär . . .

Jetz wett i, ds Wiehnechtchingli

Chäm hinecht scho derhär

D’Mueter

D'Maria, uf de Zeie,

So lys, as wie sie cha,

Geit süferli zum Chrüpfli,

Luegt ihres Chingeli a.

Es lyt uf Streui bettet,

Das isch für ihns scho gnue.

Mit Josephs altem Mantel

Deckt's d'Mueter hübscheli zue.

Lyts scho nid i re Wiegle,

Es schläfelet ganz glychi guet!

d'Maria bückt sich zue-n-ihm

U lost, wies schnüfele tuet…[2]

Hans Zulliger über das Dichten: « Die schriftstellerische Arbeit wird im Allgemeinen schlecht bezahlt. Deshalb wird sie in der Regel als Nebenberuf ausgeübt. Diese

Doppelbeschäftigung führt aber oft zu Konflikten. Man kann nicht auf Befehl dichten. Der Dichter ist gezwungen, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Die Nächte, die Sonntage müssen dem

Nebenberuf gewidmet werden, er lebt nicht mehr bei seiner Familie, er verzichtet auf Urlaubstage. Aber oft reicht die Zeit nicht aus: ein Werk bleibt Fragment oder wird gar nicht geschrieben. Der

Dichter fühlt sich dann wie ein Weinstock, an dem die Trauben vertrocknen müssen, weil sie während der Reife nicht gelesen werden konnten.»[35]

Hans Zulliger liebte den Reichtum der Berner Mundart. Er wünschte sich, dass man zur Mundart Sorge trage, da viele Ausdrücke langsam verschwänden. Mit den Mundartdichtern Simon Gfeller und Otto

von Greyerz hatte er zeitweise zwei Förderer und Begutachter seiner Werke. Bald umfasste seine schriftstellerische Tätigkeit in Mundart auch Kurzgeschichten, Theaterstücke, Balladen und

Festspiele, Artikel für Zeitungen und den Schweizerischen Schriftstellerverein. Viele seiner Werke eigneten sich besonders zum Vorlesen im Familienkreis.[1]

«Zulligers würzige und bildhafte Sprache brachte Werke hervor, die an Gotthelf und an Tavel erinnern.

Es sind Bekenntnisse, getragen von einem tiefen Verständnis für die kindliche Seele.»

Kinderanalytiker Jacques Berna (1911-2000), NZZ, 20. 10. 1965

1920 hielt Zulliger in Bern für die Bärndütsch-Gesellschaft im Grossratssaal einen Vortrag, der im Bund (29.12.1920) abgedruckt wurde. 1921 folgten Beiträge in der Zeitschrift «Heimatschutz», im «Schweizer Heimatkalender», im Novemberheft der «Schweiz» und ein heiterer Leseabend im Schulhaus Ittigen.

In seiner Freizeit liess er sich von den Dorfbewohnern der Umgebung Gespenstergeschichten erzählen. Bald hatte er eine Sammlung zusammen. Hans Zulliger: «Als ich seinerzeit den Gespenstergeschichten in meiner Umgebung nachging, fand sich für manche eine ganz natürliche Erklärung. In einem Haus hörte man unter dem Dach merkwürdige Geräusche. Die abergläubischen Bewohner glaubten an ein Gespenst. Eine genauere Untersuchung ergab jedoch, dass auf dem Firstbalken eine leere Konservenbüchse stand, in die sich eine Fledermaus verirrt hatte. Sie gab sich jeweils bei Einbruch der Dämmerung alle Mühe, aus ihrem Gefängnis herauszukommen. Ein Licht, das über einen Hügel wanderte, gehörte einem Fuchs mit schimmerndem Schwanz. Es war ein sogenannter Scheinschwanzfuchs. Auf dem Land glaubt man besonders an das Gespenst Toggeli, das die Schlafenden heimsucht, ihnen auf die Brust kriecht und sie würgt. Als Gegenmassnahme zeichnen unsere Bäuerinnen ein Kreuz an die Tür der Schlafstube, sie stecken ein Messer zum Kartoffelschälen in die Türschwelle und legen die Bibel unters Kissen.» [93] Zulliger brachte 1923 eine Auswahl dieser Gespenstergeschichten unter dem Titel «Unghüürig, Allti Gschichte us em Bantigergebiet» heraus.

Die Stimmung der Geschichten wurde durch die Illustrationen des Malers Rudolf Münger (1862-1929) noch verstärkt. Münger hatte 1907 das Titelblatt-Logo für Dr. Ernst Schneiders «Seminarblättern» entworfen und bei der Renovation der Stadtkirche Biel im Fresko «Schweisstuch der heiligen Veronika» zwei Köpfe hinzugefügt. Die Berner Tagwacht (8. 11. 1923): «Jeder, der die Gegend zwischen Bantiger und Grauholz kennt, weiss, welche alten Geschichten hier umgehen und wird das Büchlein mit Eifer lesen.» Eine davon, «Der letscht Ritter vom Geristei», spielt auf der Geristeinburg in der Gemeinde Bolligen. Nachdem der Ritter vom Geristein erfahren hatte, dass sich seine Tochter verliebt hatte, bestrafte er das Liebespaar: «Er packt nen u gheit ne zum höche Bogefäischter us i Burggraben ache. Druf speert er ds Töchterli, won ihm het welle where, in nes Chämmerli. Numen es einzigs chlys Loch isch ir Muur gsi. Ir Wiehnechtnacht druf ache chunnt e glänzig Ritter vüre, won es Chrütz gäge d’Burg ufe streckt. Ds Töchterli het nen as sy Schatz erkennt. Mängs Jahr druf het e Waldbrueder dä Ritter, wo ds Chrütz ufhet, i d‘ Flue uf der angere Syte vom Geristeiturm ygmeisslet.» Zulligers Erzählungen inspirierten 1997 den Regisseur Armin Fankhauser zu seinem Kurzfilm «Geristein». Als Drehort wählte er die Burgruine Geristein und siedelte den Film im Zwischenbereich des Realen und Irrealen an.[92]

Buchlocation von «Unghüürig»: Burgruine Geristein, Zustand 2025. Foto: S. V.

1924 entstand unter der Mitwirkung von Simon Gfeller und Otto von Greyerz das Bändchen «Albes, wo mer jung sy gsy», mit Kindheitserinnerungen der Autoren. Mit seinem 1925 erschienenen Buch «Bi üs daheime» reihte sich Zolliger in die erste Reihe der Dialektschriftsteller ein. Die Neue Berner Zeitung (12. 12. 1925): «Zulliger ist ein Meister der berndeutschen Plauderei und Skizze. ‹Blüemli› ist eine der schönsten berndeutschen Erzählungen.»

Eine weitere Bereicherung der Berner Mundartdichtungen gelangte Zulliger 1932 mit dem Bändchen «Bärner Marsch». Den Hauptteil (Us alte Tage) füllten historische Szenen und balladenartige Verserzählungen aus der bernischen Geschichte von der Laupenschlacht bis zu den Erlebnissen der Grenzbesetzung. Eine Anekdote erzählt vom armen Ritter von Egerdon, als 1349 die Pest in Bern wütete. Eine andere die seltsame Begebenheit der Käfer vor Gericht. 1934 unterhielt er den Ortsverein Aarberg im Rathaussaal zwei Stunden lang mit «Gedrucktes und Ungedrucktes».

Beitrag der heimatlichen Dichter zur geistigen Landesverteidigung

Als die Nationalsozialisten in Deutschland nach den Bücherverbrennungen von 1933 die Reichsschrifttumskammer (RSK) gründeten, schlossen sich ihr auch einige Schweizer Schriftsteller an und

unterwarfen sich der deutschen Zensur. Dies ermöglichte bessere Verkaufszahlen. Hans Zulliger lancierte im Rahmen der «Geistigen Landesverteidigung» eine Initiative, um gemeinsam mit Berner

Autoren das Bärndütsch als Kulturgut zu fördern. Daraus entstand der Berner Schriftsteller-Verein, dem Zulliger als aktives Mitglied angehörte. Er organisierte 1938 im Kursaal Schänzli Bern einen

Dichterabend, an dem er und acht weitere Berner Schriftsteller und Dichter teilnahmen. An diesem Anlass begrüsste Zulliger als eigentlicher «Spiritus rector» die Gemeind. Drei Lieder des Berner

Männerchors gaben dem Abend einen festlichen Auftakt. Zulliger gab dann drei Balladen zum Besten. Neben Zulliger lasen vor: der Lyriker Walker Dietiker, der Balladendichter Hans Rhyn, die

Schriftsteller Erwin Heimann, Emil Schibli, Ernst Balzli, Emil Balmer, Karl Grunder, und der Jurassier Joseph Beuret in französischer Sprache. Die Idee fand offenbar Anklang, denn der Anlass war

gut besucht. 1939 sprach Hans Zulliger an der Volksschule Zürich in der Vortragsreihe «Schwizer Dichtig» über das Problem der dichterischen Gestaltung in der Mundart.

Hans Zulliger: «1939 hatte ich dem Leiter des Francke-Verlags, Carl Emil Lang (1876-1963), ein Mundart-Manuskript versprochen. Wie das Buch heissen sollte, wussten

wir noch nicht. Einzelne Teile davon waren noch gar nicht fertig und ins Reine geschrieben. Da brach der Weltkrieg aus und ich musste als Soldat an die Grenze. Aus dem Buch wird nichts, sagte ich

mir. Welcher Verleger dürfte den Druck wagen? Lang war jedoch anderer Meinung und heraus kam ein Buch, das wir gemeinsam unter dem Titel ‹Flüehlikofer Härd› tauften.»[79] Darin schildert Zulliger die Dorfbewohner im Berner Mittelland. 1941 erschienen nach seinen Texten «Berner Mundartliedli» für eine Singstimme und Klavier. 1941

stellte er im Interesse der geistigen Landesverteidigung den Berner Schultheiss und Feldherrn Adrian von Bubenberg (1424-1479) in den Mittelpunkt eines Mundartballadenzyklus. 1942 fand unter dem

Patronat von Stadtpräsident Guido Müller der «Bieler Dichterabend» statt. Zulliger gab dem Publikum Kostproben aus «Buebebärg» und einer Mundarterzählung.

Zur Erntezeit 1943 erschien das Berner Mundart-Versbuch «Aern». Auzüge davon wurden bereits 1942 vom «Schweizerischen Schriftstellerverein» in den «Lyrischen Blättern» publiziert. Der Bieler Pädagoge Heinrich Kleinert (1895-1954): „Es ist erfreulich, dass mitten in der Kriegszeit Zulligers poetische Verse erscheinen, die noch dazu eine zweite Auflage erleben. Sie bieten sich uns wie in Marmor gemeisselt dar. Oft bergen seine scheinbar gewichtlosen, nur flüchtig hingeworfenen Zeilen einen umso gewichtigeren Inhalt: Läb uf rächte Wäge, dass de frank u froh, we de stirbsch, chasch säge, miesch’s no einischt so!»[74]

Am Jahrestreffen der Berner Schriftsteller in Aarberg am 12. November 1950 trug Zulliger die humorvolle Geschichte einer Flühlikoferin vor, die den Teufel überlistete. Als im Dezember 1950 im Encyclios-Verlag Zürich das 1920 Seiten umfassende «Schweizer Lexikon in 2 Bänden» erschien, bedauerte der Bund (21.12.1950), dass man darin «namhafte Berner Heimatdichter wie Hans Zulliger vergeblich sucht.» Im Winter 1950/1951 las Zulliger für den «Verein für deutsche Sprache, Bern» drei berndeutsche Geschichten vor.

1954 erschien «Unger em Fröhlisberg», in dem Zulliger auf 222 Seiten es Chrättli voll Gschichte präsentiert. Der Leser lernt verschiedene Menschen aus einem Bauerdorf kennen. Wieder wurden einige bereits vergessene berndeutsche Ausdrücke zu neuem Leben erweckt. Das Buch schliesst mit den Worten: «Me muess halt chönne innertsi luege, därt isch o öppis. E mänge hingäge luegt nume ussertsi u meint, sälb syg aleini wichtig, was me dört gseht.» Der Name Fröhlisberg scheint Zulliger der gleichnamigen sozialen Bieler Baugenossenschaft entnommen zu haben. Mit «Es Büscheli Matte-Meie» kehrte der 70-jährige Hans Zulliger 1963 zu seinen landberndeutschen Versen zurück. 1964 trug er in der Stadtbibliothek Burgdorf berndeutsche Balladen vor. 1964 in der Stadtbibliothek Burgdorf berndeutsche Balladen. 1997 rezitierte der Schauspieler und Erzähler Paul Niederhauser im Glockenturm des Schulhauses Uttigen Zulligers Mundartgedichte.

Erinnerung von Dr. Gerhart Wagner

Ein Zeitzeuge, den Hans Zulliger persönlich kannte, ist der 1920 in Bolligen geborene Dr. Gerhart Wagner. 2025 feierte er seinen 105. Geburtstag. Als Lehrer am Gymnasium Kirchfeld und Direktor des Realgymnasiums Bern-Neufeld hatte er immer ein offenes Ohr für die Anliegen seiner Schüler. Darum überreichten sie ihm anlässlich seiner Pensionierung 1983 ein «Goldenes Ohr». Als Botaniker ist er Namensgeber des Findlings Wagnerstein im Äschiwald oberhalb Stettlen. Wagner: « In meiner Jugend lernte ich Hans Zulliger als Gastredner im Sekundarschulhaus Bolligen kennen. Wir waren eine Gruppe interessierter Jugendlicher, alles Knaben, und diskutierten verschiedene Themen, von politisch bis religiös. Zulliger war damals ein Begriff, weil man ihn regelmässig im Berner Radio hörte. Jede Woche gab es eine Stunde Zulliger, in der er eine neue Geschichte erzählte.»

Hans Zulliger im Radio

1926 führte das Heimatschutztheater Zulligers Gespenstergeschichte «Unghüürig» im Radio auf, die mehrmals wiederholt wurde. Zulligers Anliegen, das Bärndütsch einem möglichst breiten

volkssprachigen Publikum vorzustellen, wurde mit dem Medium Radio verwirklicht. Es folgten Lesungen aus «Chüehni Hännelis Bihs», «Gespenstergeschichten aus der Umgebung Bern», «Der Rothebüeler

Niggel, Lesungen aus der Schriftstellermappe (1928), Ds Zälgacherli», Ds Blüemli» (1931), «Buebebärg» (1942).

Die Gründung des Berner Schriftsteller-Vereins (BSV) führte zu verschiedenen Kommissionen, die ein gemeinschaftlich interessiertes Arbeitsprogramm umsetzen sollten. So übernahm Hans Zulliger die Leitung der BSV-Radiokommission. 1950 sendete Radio Beromünster das Hörspiel «Löhre-Haness». Die Neuen Zürcher Nachrichten (18. 9. 1950): «Die Geschichte schildert einen Bauern, der sein drittes Kind verstösst, nach vielen Schicksalsschlägen seinen Stolz und Eigenwillen verliert und im Studium der Bibel die Deutung des Lebens findet, die mit der Rückkehr des Verstossenen endet. Eine geschickte Mischung aus König Lear, Heimatschutztheater und geistlichem Spiel.» 1950 feierte das Radiostudio Bern sein 25-jähriges Bestehen. Anstatt eine Festschrift herauszugeben, beschloss man, Hörspielaufträge an Autoren zu vergeben. Das Ergebnis war die Geschichte «Der Waisenvogt». Seine stimmungsvollen Gedichte wurden alljährlich zu Weihnachten übertragen.

Theater- und Festspiele

Unghüürig - Ein Mundartlustspiel in zwei Akten: Die Gespenster- und Liebesgeschichte wurde am 25. 10. 1921 im Stadttheater Bern unter grossem Beifall uraufgeführt.

Ausschlaggebend dafür war der am 17. November 1915 von Otto von Greyerz gegründete Berner Heimatschutztheater-Spielverein Bern, der sich die Förderung des Mundartschauspiels zum Ziel gesetzt

hatte. Die Spieler wurden in den Programmen nicht namentlich aufgeführt. Die Einnahmen flossen ausschliesslich in die Vereinskasse. Die Geschichte dreht sich um einen Schelm, der sich sein

Geschäft erleichtern will und lieber keinen Pächter auf dem «Rosindli» sehen möchte. Er verbreitet das Gerücht, dass dort oben ein Gespenst sein Unwesen treibe. Zwei Buben und zwei Mädchen

versuchen, es zu fangen. Als sie die Angst packte, kamen sie sich näher und im Nu waren sie zwei Paare. Auch das Gespenst konnte gefangen werden.[4]

«Unghüürig» war Zulligers erfolgreichstes Stück.

Aufführungen (Auswahl): 1921: Bern, Lützelflüh (Heimatschutztheater Bern). 1922: Biel (Heimatschutztheater Bern). 1923: Neuchâtel

(Heimatschutztheater Bern). 1926: Bern (Zytglogge-Gesellschaft). 1933: Thierachern (Gemischter Chor). 1939: Thun (Pontonierfahrverein). 1941:

Mett (Frauen- und Töchterchor). 1942: Bern (Gemischter Chor Holligen-Fischermätteli). 1945: Biel (Gesellschaft der Militär-Motorradfahrer vom

Landesteil Seeland-Jura), Cordast (Kichenchor). 1950: Burgdorf (Arbeiterfrauen- und Töchterchor), Uebeschi (Frauen- und Töchterchor). 1951:

Steffisburg (Männergesangsverein). 1952: Zäziwil (Musikgesellschaft Eintracht). 1954: Burgistein (Gemischter Chor Burgiwil),

Burgdorf (Trachtengruppe Burgdorf und Umgebung), Wynigen (Jodlerklub und Trachtengruppe). 1957: Hindelbank (Turnverein der Damen- und

Jugendriege). 1960: Gurzelen (Frauenchor), Bargen (Frauen- und Töchterchor). 1961: Kandersteg (Trachtengruppe), Steffisburg

(Gemischter Chor), Münchenbuchsee (Trachtengruppe Grauholz). 1962: Villeret (Männerchor Frohsinn), Trub (Frauen- und Töchterchor). 1963:

Blumenstein (Damenriege und Turnverein). 1964: Heimberg (Arbeiter-Männerchor), Rüti bei Büren (Gemischtenchor). 1965:

Hilterfingen (Heimatschutztheater Bern), Renan (Landfrauenverein St. Immertal). 1966: Albligen (Gemischter Chor). 1969: Biel

(Blaukreuz-Musik). 1971: Wahlendorf (Trachtengruppe Meikirch). 1972: Krauchthal (Damenturnverein und Mädchenriege). 1974: Wangen (Trachtengruppe

Wangen und Umgebung). 1982: Wattenwil (Trachtengruppe), Uettligen (Trachtengruppe Wohlen). 1983: Düdingen (Männerchor),

Tramelan (Chœur mixte Anémone). 1984: Blumenstein (Trachtengruppe). 1988 Thun (Jodlerklub Blüemlisalp). 1989: Thun (Oberländer

Liebhaberbühne). 1990: Bösingen (Gemischer Chor Fendringen). 1992: Sigriswil (Männerchor). 2001: Überstorf (Gemischter Chor

Kessibrunnholz).

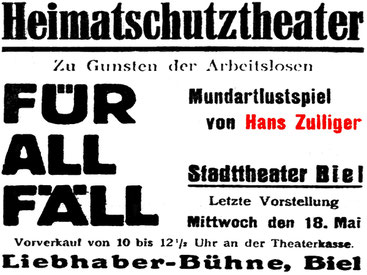

Für all Fäll: Zulligers Mundartlustspiel in vier Aufzügen erschien 1925 im Verlag A. Francke in Bern. Die Handlung dreht sich um den Feldmauser

Niggel Nothenbühler, Vater und Berufsmann, der merkt, dass seine beiden Kinder Chrigi und Rösi sich verloben wollen. Er fürchtet, in seinem Alter einsam zu sein. Schliesslich ist er das erste und

einzige Familienmitglied, das sich verlobt. Der Humor des Stücks liegt in den verschiedenen, scharf gezeichneten Charakteren und dem Mauser- und Kleinleutemilieu, in das die Stadtleute mit ihrer

feinen Sprache hineinplatzen. Das Stück wurde von der literarischen Kommission des Heimatschutztheaters empfohlen, um dem Mangel an guten Mundartspielen abzuhelfen. Am 23. März 1926 wurde es

erstmals im Schänzlitheater Bern vom Heimatschutztheater gezeigt. 1932 führte die neu gegründete Liebhaberbühne Biel zur Unterstützung der Arbeitslosenkasse das Stück gemeinnützig auf. Die

Liebhaberbühne, die auf finanzielle Gewinne verzichtete, zeigte an anderen Aufführungen auch Zulligers Werke «Het en Yscher» und «Unghüürig».

Aufführungen (Auwahl): 1926: Bern (Heimatschutztheater). 1928: Dotzigen (Männerchor). 1931: Busswil (Männerchor), Büren an der

Aare (Turnverein und Damenriege). 1932: Biel (Liebhaberbühne). 1938: Goldbach (Männerchor Schafhausen). 1947: Studen (Landfrauenverein)

Het en Yscher: Als Zulliger 1932 das Lustspiel schrieb, rätselte man, was dieses Wort wohl bedeuten könnte. Es stellte sich dann heraus, dass der

Yscher ein kleiner Fisch ist, ein Riesling, den man in Twann und am Bielersee als Köder an die Angel hängt. Der Ausdruck «Het en Yscher» sagt man auch, wenn jemand in die Falle gegangen ist. In

der am Bielersee angelegten Seebutzekomödie wird viel Französisch gesprochen. Das Stück wurde durch die Spielgruppe des Heimatschutztheaters am 17. Januar 1933 in Burgdorf uraufgeführt. Das

Bieler Tagblatt (10. 10. 1933) überzeugte die «psychologisch scharf umrissenen Charakter».

Aufführungen (Auswahl): 1933: Burgdorf (Heimatschutz-Theater Bern), Merzligen (Männerchor), Biel (Liebhaberbühne),

Erlach (Männerchor Echo). 1934: Gunten (Musikgesellschaft). 1956: Radelfingen. 1960: Vinelz bei Biel (Turnverein und

Damenriege)

Die Friedensinsel / L’Ile de la Paix: Für das Berner Kantonalgesangsfest, das 1934 in Biel stattfand, schrieb Zulliger die deutschen Texte des

zweisprachigen Festspiels. Das dazu erschienene Textbuch wurde von der Druckerei der Schreibbücherfabrik Biel hergestellt. Den französischen Text schrieb Richard Walter in Biel, die Brüder Emil

und Joseph Lauber komponierten die Musik dazu. Diese wurde erstmals an einem Festspiel von Fanfaren ausgeführt. Zu diesem Zweck schlossen sich die Stadtmusik Biel und die Union Instrumentale zu

einem Klangkörper zusammen. Die Uraufführung fand am 25. Mai 1934 auf der Wildermethmatte statt, wo 1902 das Kantonalgesangfest stattgefunden hatte. Ein Grossaufgebot von 1500 Mitwirkenden

sorgte in der riesigen Festhalle, die 4000 Zuschauern Platz bot, für unvergessliche Momente.

Der pädagogische Grundgedanke des Stückes zeigte die Möglichkeit auf, dass Menschen mit unterschiedlichen Lebensauffassungen zu einer friedlichen Gemeinschaft

zusammenfinden können. Die Handlung spielte auf der St. Petersinsel, dargestellt in prächtigen Bühnenbildern von A. Bütschi, auf der sich wegen der Liebe Rivalitäten zwischen deutschen und

welschen Bauern, Fischern und Winzern entwickeln. Der plötzlich auftauchende Jean-Jacques Rousseau verkörperte den Friedensgedanken und schnell war der Zwist vergessen. Die Geschichte endete mit

der Einheit von Deutsch und Welsch für die Stadt, für das Vaterland und für den Frieden der ganzen Menschheit.[43] Dass Rousseau in der «Friedensinsel» eine

entscheidende Rolle spielte, war wohl kein Zufall, verdanken wir ihm doch sein Eintreten für die natürliche Entwicklung des Kindes. Die Festbesucher erkannten auch, wie sehr Zulliger das

bäuerliche Leben schätzte:

Ich lobe mir den Bauernstand,

Das freie Leben auf dem Land.

Des Sommers Arbeit, Müh und Schweiss,

Die Erde lohnet unseren Fleiss.

Ich lobe mir des Dorfes Ruh,

Die gute, reine Luft dazu,

Das stolze Haus, den vollen Stall,

Die grünen Wiesen überall.

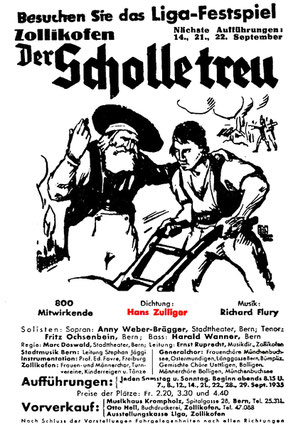

Der Scholle treu: Zulligers Festspiel war das Highlight der Landwirtschafts-, Industrie- und Gewerbeausstellung 1935 in Zullikon. Die Musik schrieb Richard Flury, Musikdirektor in Solothurn. Regie führte Marc Doswald, Regisseur am Stadttheater Bern. Zu den 800 Mitwirkenden gehörten die Stadtmusik Bern, die Schulkinder von Zollikofen, die Gesangsvereine von Zollikofen, Münchenbuchsee, Uetligen, Bolligen, Muri, Ostermundigen, mehrere Chöre, die Künstlerin Annie Weber und der Tenor Erwin Tüller. Das dreiteilige Stück schildert in bunten Bildern die Situation der Berner Bauern zur Zeit der Französischen Revolution und feiert die Arbeit und die Liebe zur Scholle. Die Aufführung war ein grosser Erfolg. Besonders beliebt war Zulligers verfasstes Lied «Mareili soll ga diene!», das eigens für das Festspiel geschrieben wurde. Stimmungsvoll war das Lied einer alten Bäuerin zu Füssen eines Sterbenden.

Das tapfere Schneiderlein: Im Dezember 1935 brachte das Stadttheater Schaffhausen unter der Regie von Marc Doswald das Märchen als Spieloper auf die Bühne. Zulliger schrieb den Text, der Berner Kapellmeister Fritz Neumann komponierte dazu eine prächtige Musik. Die Berner Tagwacht (3. 1. 1936): «Die Bearbeitung des Grimmschen Märchens durch Zulliger lässt den heutigen Grundgedanken recht deutlich hervortreten: Im Märchen siegt der Verstand über die Gewalt der Riesen und Ungeheuer. Daraus erwächst der optimistische Glaube an den Sieg über die Gewaltmenschen, der in unserer Zeit dringend nötig ist. Auch wir sind von ihnen bedroht, und unser einziger Trost ist, dass am Ende der Verstand über die Faust siegt. Zulliger hielt sich streng an die Grimmsche Fassung und vermied es, den Kindern eine Mischung verschiedenster Märchenmotive vorzusetzen, wie man es auf der Bühne so oft sieht. So kommt die wunderbare Grundidee des Märchens umso besser zur Geltung, und das Kind sieht auf der Bühne genau das, was es von Müttern, Grossmüttern und Lehrerinnen über das tapfere Schneiderlein gehört hat.»

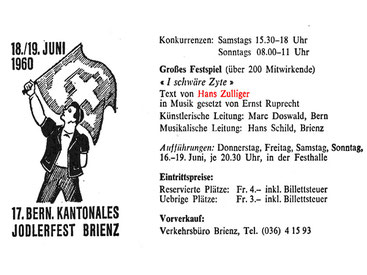

I schwäre Zyte - Ein schweizerisches Volksliederspiel aus der Grenzbesetzungszeit 1914. Das Stück, das Hans Zulliger zusammen mit dem Komponisten

Ernst Ruprecht schrieb, wurde 1938 in Zollikofen, Langenthal und Kirchberg aufgeführt. 1939 stellte der Lehrer Hans Aeschlimann in Uetendorf einen Chor von 70 Sängerinnen und Sänger zusammen.

1960 bildete das Stück den Höhepunkt des kantonalen Jodlerfestes in Brienz mit über 200 Mitwirkenden: Drei Jodlerklubs, drei Frauen-, Männer- und gemischte Chöre, eine Trachtengruppe, der

Damenturnverein, der Dramatische Verein, Laienschauspieler, Schüler und Musiker. Künstlerischer Leiter war Marc Doswald, Komponist wiederum Ernst Ruprecht. Weitläufige und farbenprächtige

Bühnenbilder zeigten die bäuerliche Welt der Nordalpen. Das Soldatenleben der Berner im Tessin wurde mit Temperament, schauspielerischem Ausdrucksvermögen und vor allem mit musikalischem und

gesanglichem Können dargestellt.[27]

Aufführungen (Auswahl): 1942: Lengnau bei Biel. 1943: Tossen. 1949: Hindelbank. 1950: Uetendorf (Männerchor,

Frauenchor und Dramatischer Verein). 1957: Köniz. 1976: Hindelbank (Gemischter Chor und Männerchor). 1990: Rubigen (Schüleraufführung)

Schultheater: Über das Schultheater erzählte Zulliger: «Um den Gemeinschaftssinn einer Klasse zu wecken, zu pflegen und zu fördern, empfiehlt sich die Aufführung von Schultheaterstücken. Bei den Leseproben kann man beobachten, wie viel Feingefühl die Klasse bei der Rollenverteilung entwickelt. Ebenso erstaunlich ist der Einfallsreichtum, wenn Requisiten, Kostüme usw. beschafft oder erfunden werden müssen. Man braucht keine richtige Bühne. Wir bauten eine aus den Schränken der Schule, zwei langen Bänken, einigen Schubladen und Holzleisten. Kisten dienten als Bänke, die Umgebung wurde mit Farbkreide auf die Tafel gemalt.» [20] Nach erfolgreichen Bühnenproben erschien 1951 Zulligers «Schul-Theater» für Kinder von 13 bis 16 Jahren im Sauerländer Verlag, Aarau. Die 5 Stücke sind in Berner Mundart und teilweise in Versen verfasst. «Chönnen aafüüre» führt 4 Mädchen aus der Stadt auf eine verlassene Alp. Das Wetter ist schlecht, die kleine Reisegesellschaft ist durchnässt und sehnt sich nach einem Schluck warmen Tee. Doch niemand weiss, wie man in der Sennhütte Feuer macht. «Hans im Glück» verarbeitet die Idee des Grimmschen Märchens, endet aber damit, dass die Betrüger die Betrogenen sind und Hans, der nichts mehr hat, wirklich der Glückliche ist. «Spörteler» wendet sich gegen die übertriebene Sportbegeisterung der Jugend. «Ds Päckli für d’Frou Biederma» zeigt, was zwei Klatschbasen anrichten. Die «Förchtchatze» besteht aus ein paar Schulfreundinnen, die einen Aabesitz feiern. Dabei erzählen sie sich Gespenstergeschichten, bis fast alle so erschrocken sind, dass sie überall Gespenster wittern. Die Stücke konnten von Schulen und Kindergruppen ohne grossen Aufwand für Bühnenbild und Kostüme aufgeführt werden.[48]

Aufführungen (Auswahl): Ds Päckli für d’Frou Biederma: Oberklasse Höfen (1956). Spörteler: Oberschule Höfen (1958), Chönne afüüre: Oberschule Blumenstein (1959). Förchtchatze: Oberschule Blumenstein (1959), Oberklasse Höfen (1964), Primarschule Rapperswil Seeland (1982). Hans im Glück: Oberschule Höfen (1965).

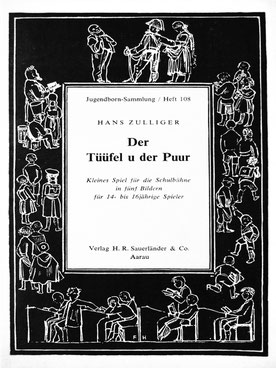

Der Tüüfel u der Puur (Der Teufel und der Bauer): Zulligers Werk wurde 1958 im Mädchenheim Schloss Köniz als bemerkenswert gekonntes Theaterstück aufgeführt. Es eignet sich hervorragend für Schulaufführungen. Lehrerinnen und

Schülerinnen führten das Stück 1959 in der Oberschule Wiler zugunsten des Behindertenheims im Rossfeld auf.

Weitere Schulaufführungen (Auswahl): 1961: Oberhofen-Hilterfingen (Oberstufe), Uetendorf (9. Primarklasse). 1963: Zimmerwald (9.

Primarklasse) 1964: Uetendorf (Oberstufe). 1965: Oberburg (Primarklasse).

Mundartlieder nach Texten von Hans Zulliger

Hans Zulliger steuerte Liedertexte für mehrere bekannte Komponisten bei. 1922 war es Gustav Fontanellaz, der eine Reihe von Dialektliedern herausbrachte. Die grösste Zusammenarbeit waren

sicherlich die Festspiele Die Friedensinsel (1934) mit Emile und Joseph Lauber, Der Scholle treu (1935) mit Richard Fluy und I Schwäre Zyte

(1938/1960) mit Ernst Ruprecht. Neben den Festspielen gab es auch Lieder, die in kleinem Rahmen vorgetragen werden konnten. So sang der Frauenchor von Muntelier 1934 das Lied

Hochsigzyt. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Radio Bern vertonte Willy Burkhard (1900-1955) Zulligers Gedicht Bärnerlüt (1935) ein Lied für vierstimmigen

Männerchor.

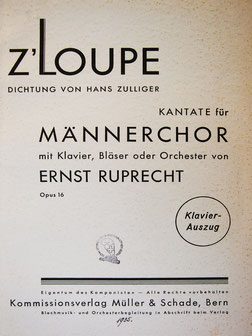

Z’Loupe ist eine Kantate für Männerchor mit Klavier-, Bläser- und Orchesterbegleitung, komponiert von Ernst Ruprecht. Für das Burgdorfer Tagblatt (22. 6. 1935) war es «eine interessante musikalische Neuerscheinung. Zulliger schildert darin im Berndialekt den Auszug aus Schloss Nidau, das bedrängte Laupen und den um seine Freiheit ringenden Harst der Berner. Das Werk kann auch von kleineren Vereinen aufgeführt werden. Die bernische Mundartdichtung, die im musikalischen Teil trefflich untermalt ist, eignet sich vorzüglich für berndeutsche Anlässe und Konzertzwecke. Die Kantate kann a cappella oder mit Begleitung einer Blech- oder Harmonimusik aufgeführt werden.» Die Uraufführung fand am 1. September 1935 im Rahmen des Sängertags des Kreisgesangsverbandes Bern-Land statt.

1939 trug ein Schülerchor die Verse von Z’Loupe an der grossen Laupenfeier in Bremgarten vor. 1941 erschienen im Verlag Gebr. Hug & Co. neun «Berner

Mundartliedli» von Paul Schmalz, gedacht für eine Stimme und Klavier: Summernacht, Liedli, Troscht, Dublete, Frag, Bim Gloggelütte, Vome stille Huus, Früehligstag und Vor

der Wienecht. Von Richard Flury entstand Du liebes, schönes Schweizerland (1948) für den gemischten Chor. Auch in verschiedenen Singbüchern tauchen Hans Zulligers Lieder

auf.

«Für die Kompositionen gemischter Chöre schrieb mir Hans Zulliger hauptsächlich die Texte.»

Max Huggler, Thuner Tagblatt, 21. 4. 1983, S. 2

Das Team Zulliger/Hugger

Hans Zulliger war der bevorzugte Liedlieferant des Komponisten Max Huggler (1913-2015), der das Jodeln liebte. In der Serie «Klänge und Heimat» des Verlags der Gesellschaft volkstümlicher

Autoren, Komponisten und Verleger erschien 1955 das Dängeler-Lied. Es wurde in einem «fröhlichen, aber gemächlichen Tempo» für einen gemischten Chor mit Jodel komponiert. Dank

Huggler wurde Zulliger auf den Langspielplatten der Schweizer Volksmusik bekannt: Sichlete, vom Bärner Heimatchörli, erschien auf der LP «Mir Bärner Jutze» (1977); Dört

Oben Uf Em Bärgli vom Jodlerklub Brienz, auf der LP «Mys Brienz» (1977) sowie auf der LP «Alphorn, singe u

jodle» von Vreni und Rita Schmidlin; Dr Gwugerig vom Jodelduett Amata & Hansruedi Schütz auf der LP «Stockereflühehjutz» (1979). Weitere Lieder waren D’s

Heidi (für gemischte Duette) und Aabelied (für den Männerchor mit Jodel).

Songtexte für Komponistin Heidi Stucki-Kasser

Heidi Stucki (1915-2012) war Musikerin, Komponistin und Gesangsleiterin der Trachtengruppe Spiez und Riggisberg. Sie lebte in Spiez. Mit Zulligers Texten entstanden die

Frauenchorlieder E Stall un es Chrüpfli (1947), Märzlicht (1948), Chilter-Liedli (1955), Stygüüferli (1956),

Bscheid (1957), Laus Rägeli (1965) und für den Kinderchor Aldergatti Sprüchli (1968), Oschtere-Sprüchli (1968), Zu

Muetis Geburtstag (1968). Das populärste Lied Du fragsch mi wär i bi ist Teil der Schweizer Volksmusiktradition und wird noch heute in verschiedenen Interpretationen

regelmässig gesungen. 2009 entstand eine chinesische Version vom Chian-Ai-Chor.[81]

Du fragsch mi, wär i bi,

du fragsch mi, was i cha,

wotsch wüsse, gäll,

werum i di nid us den Ouge lah.

I weiss nid, wär i bi,

i weiss nid, was i cha,

weiss nume, s’zieht mi zue dir hi,

i cha nid vo dir la.

Ha di vo Härze gärn,

du bisch mi guete Schtärn.

Chönnti di einisch nümme gseh,

wärs um mi Friede gscheh.

Jitz weiss i, wär i bi

jitz weiss i, was i cha,

i gib mi ganz so, wieni bi,

i gloub, du nimmsch mi a.

«Die Poeten halten mich für einen guten Wissenschaftler,

die Wissenschaftler für einen mittelmässigen Schriftsteller.»

Brief von H. Zulliger an Simon Gfeller, 20. 11. 1940, Burgerbibliothek Bern, N Simon Gfeller

Literatur für Jugendliche

Hans Zulliger: «Wenn ich für die Jugend schreibe, so will ich eine Literatur schaffen, die den Kindern in ihren verschiedenen Entwicklungsphasen entspricht, die die Klippen des Kitsches, der

Sentimentalität und des Schundhaften meidet und die Jugend nicht so bewertet, wie es die Wunschphantasie der Erwachsenen tut.»[39] 1928 wurde in Zürich eine

Untersuchung über die Verbreitung von sogenannter Schundliteratur bei 3500 Schülern des 6. bis 9. Schuljahrs durchgeführt. Das erschreckende Ergebnis führte zur Gründung der «Arbeitsgemeinschaft

zum Schutz der Jugend vor Schund und Schutz in Wort und Bild.» Was aber ist Schundliteratur? Zulliger: «Es gab eine Zeit, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in der die Romane von Karl May heftig

bekämpft wurden, weil man damit der Verrohung und den kriminellen Instinkten der Kinder Einhalt gebieten wollte. Diese Bewegung ebbte bald ab und die Jugend las die Bücher von Karl May mit der

gleichen Freude wie zuvor. Man verzichtete darauf, in Gerichtsgutachten die Lektüre minderwertigen Lesestoffs als ausschlaggebend für eine kriminelle Laufbahn zu bezeichnen, da die meisten Kinder

z. B. Karl-May-Romane ohne Schaden lasen.» [61] Zulliger lehnte «vom erzieherischen Standpunkt aus alle Comics ab. Auch die, die moralisch nicht schädlich sind, weil sie keinen Nutzen haben. Sie

dienen der Verflachung und sind insofern eine Gefahr».[54]

1931 wurde das Schweizerische Jugendschriftenwerk (SJW) gegründet, um die Jugend mit gutem Lesestoff zu versorgen und sie vor Schundliteratur zu schützen. Die kleinen Hefte erschienen in den vier

Landessprachen mit vierfarbigem Umschlag und wurden zu einem günstigen Preis von 30 Rappen verkauft. Behörden, gemeinnützige Vereine, Erziehungsvereine und viele andere beteiligten sich daran.

Finanzielle Gewinne waren kaum möglich, weshalb die SJW auf öffentliche und private Unterstützung angewiesen war. 1938 lancierte die SJW zusammen mit Bundesrat Philipp Etter (1891-1977)

erfolgreich eine Spendenaktion, um das «wertvolle Kulturwerk zu erweitern und zu erhalten». Die SJW war eng mit der Stiftung «Pro Juventute» verbunden, welche die Hefte vertrieb und 1954 im Kampf

gegen die Schundliteratur die Figur «Papa Moll» ins Leben rief. Zulliger würdigte die Auswahl der SJW-Geschichten. Sie waren ideal für Kinder, die sich mit den voluminösen Originalbänden schwer

taten. 1944 wurde Zulliger Vorstandsmitglied des SJW.

Zulligers Pfahlbauer werden Klassenlektüre

Prähistorische Siedlungsreste wurden beim Moossee bereits in der Pionierzeit entdeckt. Gerhard Wagner: «Unterhalb des ehemaligen Lehrerseminars Hofwil befindet sich der Moossee. An der Mündung

des Urtenerbachs in den Grossen Moossee ragten Jahrtausende alte Pfähle aus dem Wasser, die ich noch gesehen hatte.» Das traf auch auf Hans Zulliger zu, der während seiner Seminarzeit diese

Pfähle wohl auch gekannt haben musste und so wahrscheinlich zu seiner Pfahlbaugeschichte inspiriert wurde.

Der Moossee, Buchlocation von «Die Pfahlbauer vom Moossee». Foto: Kleiner und Grosser Mossee mit Verbindungskanal, Benjamin Müller, ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, BY-SA 4.0, ehemaliges Lehrerseminar Hofwil und Einbaum, S.V./P.K.

Barbara Helbling-Gloor stellte in den «Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich» fest: «1919 brachte Ernst Schneider das Buch ‹Vom

Geschichtsunterricht in der Volksschule› heraus. Für ihn waren die Pfahlbauer ein besonders ergiebiges Unterrichtsthema, da in der Jungsteinzeit viele Fertigkeiten und Erfindungen entwickelt

wurden, die sich mit den Schülern nachspielen liessen. Im selben Buch setzte Hans Zulliger dieses Thema mit einer Unterrichtsskizze praktisch um.» Zum Studium der Pfahlbauer orientiere sich

Zulliger an Aepplis «Die Entdeckung der Pfahlbauten in Obermeilen» (1870), Uhlmanns «Die Pfahlbaualtertümer von Moosseedorf» (1857), Gross‘ «Les Prohelvêtes ou les premiers colons sur les bords

des lacs de Bienne et Neuchâtel» (1883), Messikomers «Die Pfahlbauten von Robenhausen» (1913) und bei der Prähistorische Sammlung im historischen Museum Bern. Zur Einführung der Schüler in die

Kultur dieses Volkes stellte er das Leben eines Dorfes auf dem Moosseedorf dar, den seine Schulkinder von einem Ausflug her kannten.» (114) Helbling-Gloor: «Zulliger erfand Gestalten, die jeweils

eine besondere Aufgabe hatten. Mit ihnen gelang es Zulliger, mehr Gewicht auf die Erfindungen und neuen Fertigkeiten der Jungsteinzeit und beginnenden Bronzezeit zu legen, das Kind in der

Erzählung seine eigenen Beobachtungen machen zu lassen und die eigenen Schüler zur Nachahmung zu animieren. Aus der Unterrichtsskizze entwickelte Zulliger später die Erzählung ‹Die Pfahlbauer am

Moossee›, deren Protagonisten als Individuen gezeichnet sind.»[101]

1921 war im Berner Unterrichtsplan für den Heimatunterricht auch die Behandlung der populären Pfahlbauer vorgeschrieben. Die Behandlung der Urgeschichte setzte ein eingehendes Studium des

Lehrerpersonals voraus. Wagner: «Zulliger schmückte diese Geschichten dann auf erfinderische Weise aus.» Hans Zulliger: «Mir fiel auf, dass Geschichten, die ich und andere Erwachsene für

spannend, interessant und literarisch wertvoll hielten, bei den Kindern keinen besonderen Eindruck machten, während andere, die nach dem Urteil der Erwachsenen ‹nicht so gut› waren, von den

Jugendlichen mit Begeisterung aufgenommen wurden. Mit meinen 12-jährigen Schülern erarbeitete ich die Geschichte von den ‹Pfahlbauern am Moossee›. Der Redakteur der Schweizer Jugendschriften

hörte zufällig von meiner Arbeit und liess sie drucken.»[39]

Mit den Worten «Die Geschichte, die ich euch erzählen will, ereignete sich vor vielen tausend Jahren» begann Zulliger seine Geschichte «Die Pfahlbauer» (SJW-Heft Nr.

26). Es war der gleiche Wortlaut seiner 1919 geschriebenen Unterrichtsskizze. Die Handlung dreht sich um eine Schar von Pfahlbauern, die die Ufer des Moossees besiedeln, allerlei Erfindungen

machen und schliesslich von einem Nachbarvolk, das bessere Werkzeuge aus Bronze besitzt, vertrieben werden. Besonders reizvoll sind die sprechenden Tiere, die erst am Ende verstummen, als sie die

brennenden Hütten der Pfahlbauer betrachten. Das Werk wurde mit prächtigen Zeichnungen ausgestattet, u.a. mit dem Bild «Pfahlbauerin» nach einem Gemälde von Albert Anker oder die 1854 gezeichnete

Rekonstruktion eines Pfahlbau-Dorfs von Ferdinand Keller. Bei dieser Geschichte, so der Schriftsteller Alfred Fankhauser (1890-1973), «kam Zulligers Charakter als fröhlicher Fabulierer zum

Vorschein. Einer, der leidenschaftlich in der Bewegtheit, im abenteuerlichen Geschehen lebt.»[90]

Zulliger: «Die Beurteilung meiner Jugendschriften durch die Kinder stand nicht überall im Einklang mit den Kritiken erwachsener ‹Sachverständiger› überein. So wurde zum Beispiel bei den

‹Pfahlbauern› die für die Kinder sehr spannende Szene, in der der Urochs erlegt wird, als ‹zu roh› empfunden.» [39] Das Lehrpersonal machte im Berner Schulblatt auf «Die Pfahlbauer»

aufmerksam. Eine Lehrerin sprach 1928 begeistert. «Für die Pfahlbauperiode benutze ich seit drei Jahren Zulligers Büchlein als Klassenlektüre. Weil es eine spannende Erzählung in einfacher

Sprache, sind die Schüler mit Leib und Seele dabei.» [88] Am «Internationalen Tag der Güte 1929» behandelte der Lehrer Werner Schmid das Leben der Pfahlbauer und las mit seinen Schülern aus

Zulligers Erzählung: «Meine Schüler fanden es dumm, dass sich die Leute gegenseitig bekämpften, statt in der Wildnis gemeinsame Jagdgefährten zu werden und sich gemeinsam gegen die Unbilden der

Natur zu wehren. Ein Schüler fand heraus, dass wir uns eigentlich schämen müssten, wenn heute ein Pfahlbauer zurückkäme und wir ihm gestehen müssten, dass wir in einem vierjährigen Krieg

Millionen von Franken ausgegeben haben um zehn Millionen Menschenleben zu vernichten.»[89] 1933 schlug die Kommission zur Förderung der Zusammenarbeit der

Primar- und Mittelschulen von Baselland vor, die «Herausgabe literarischer Begleitstoffe für den Geschichtsunterricht mit Arbeiten von Zulliger (Pfahlbauer) zu fördern.» In der Zwischenzeit

erschien vom Berner Gymnasiallehrer Theophil Ischer (1885-1954) «Die Pfahlbauten des Bielersees», die den Leser mit dem neuesten Stand der Pfahlbauforschung vertraut machte. Eine zweiteilige

Buchbesprechung durch Hans Zulliger erfolgte 1929 in der Berner Woche (6. 4. /13. 4. 1929).

1934 beschloss die SJW ihre Hefte als Klassenserien mit verbesserter Papierqualität in Schulbibliotheken zu etablieren. Zu dieser Serie gehörte Zulligers «Die Pfahlbauer am Moossee» (SJW-Heft, Nr. 18, 1934). Es ist eine alternative Version von «Die Pfahlbauer», die die gleiche Geschichte anders erzählt. Der Inhalt war nun, wie der neue Anfang bereits zeigt, wissenschaftlicher gestaltet, der Name Moossee hinzugefügt und wegen Kritiken durch die Lehrerschaft, sprechen die Tiere nicht mehr. Ebenso weggelassen wurden die Zeichnungen. Sie wurden in einer anderen Auflage durch Hans Witzig wieder hinzugefügt, reichten aber nicht mehr an die prächtigen Bilder von «Die Pfahlbauer» heran. Als schultaugliche Version erwies sich «Die Pfahlbauer vom Moossee» als Hit.[39] Nachdem es in bernischen Schulen fleissig gelesen wurde, war es bereits 1935 vergriffen und wurde schnellstmöglich neu aufgelegt. 1941 stellte die Monatszeitschrift «Die neue Schulpraxis» fest, dass «Die Pfahlbauer am Moossee» als Klassenlektüre im heimatkundlichen Unterricht der 4. Klasse diente. Das Blatt «Die Schweizer Schule» (1. 5. 1950): «Hans Zulligers Sprache ist lebendiger Geschichtsunterricht. Hier werden die Schüler mit Spannung dabei sein und die vorgeschichtliche Zeit erleben.» Das Heft wurde in mehreren Auflagen bis 1980 über 600'000-mal verkauft.[42]

2011 fand der Archäologische Dienst Reste einer Siedlung aus der Zeit um 3800 vor Christus. Dabei wurde ein noch älterer 6'500-jähriger Einbaum aus Lindenholz freigelegt. Seine verschiedenen verkohlten Stellen könnten auf ein Aushöhlen mithilfe von Feuer zurückgehen. Das älteste Wasserfahrzeug der Schweiz wird in einer Spezialvitrine ausgestellt. Das Innere zeigt eine Panoramazeichnung aus der Jungsteinzeit von Javier Alberich, Basel. Archäologe Adriano Boschetti: «Gäbe es eine Guide Michelin über Archäologie, wäre Moosseedorf auf einem vorderen Rang.»[42]

Zulliger erwähnt in seiner Pfahlbauergesichte die Einbäume, die zum Häuserbauen und Fischen benutzt werden: «Eine Schar Krähen flog auf einen Einbaum und begann laut zu reden. Einige Männer höhlten mit Feuer und Steinaxt einen mächtigen Baumstumpf aus. Einer stiess den Kahn ab und ruderte unter dem Gejubel der Kinder gegen das Ufer, wo das Schilf hoch und gelb über dem blauen Wasser ragte und rauschend hin und her wogte. In seinem Einbaum schaute er ins Wasser. Da lagen lauter Karpfen, grosse, schöne Tiere, wie eine Herde Schafe beieinander. Eine lange Reihe von Einbäumen kam dahergeschwommen, beladen mit Menschen und Vorräten.»

Hans Zulliger: «Der Erfolg bei den Kindern ermutigte mich, mehr in dieser Art zu schreiben.»[39] In «Die Wohnhöhlen am

Weissenbach» ist die dritte Eiszeit angebrochen. Eine Sippe alpiner Höhlenbewohner, deren Arbeit, Leben und Abenteuer dargestellt werden, wandert aus, um im Jura eine neue Bleibe zu suchen. Ein

unternehmungslustiger Knabe steht im Mittelpunkt der Geschichte, die auf den damals neuesten Erkenntnissen der Höhlenforschung beruht. Die Kritik im Berner Schulblatt war vernichtend: «Tiere

‹wissen›, ‹frohlocken›, ‹vermuten› und ‹sinnen› nicht. Der Leser erhält durch diese freie Schreibweise ein falsches Bild von der Natur. Wenn der Verfasser bestrebt ist, ein wahres Bild der Kultur

und der Höhlenbewohner zu zeichnen, so verpflichtet ihn dies, auch der Natur gegenüber wahrhaftig zu bleiben. Nur der Fabel- und Tiererzähler darf sich erlauben, die Tiere zu vermenschlichen.

‹Die Wohnhöhlen am Weissenbach› müssen wir leider als Jugendschrift ablehnen.»[40] Eine andere Meinung vertrat die Lehrerin Emma Eichenberger in der

Schweizerischen Lehrerinnenzeitung: «Für die Behandlung der Urgeschichte brauche ich die beiden Zulligerschen SJW-Hefte ‹Die Wohnhöhlen am Weissenbach› und ‹Die Pfahlbauer am Moossee›. Alles, was

der Schüler über die Urgeschichte wissen muss, ergibt sich aus diesen Erzählungen und ihren Besprechungen.»[41] Das Buch erlebte mehrere Auflagen.

«Türlü und die Kameraden» ist die Gechichte wahrer Freundschaft. Ein paar Jungen wollen ihrem Kameraden Türlü, einem armen Verdingbuben, helfen und verhindern, dass er wegen eines Diebstahls, den

er nicht begangen hat, ins Erziehungsheim kommt.

Der machthungrige spanische Konquistador Hernán Cortés (1485-1547) eroberte 1519 das Aztekenreich. Hans Zulliger schilderte 1927 seine Geschichte unter dem Titel «Mit Cortez nach Mexiko» als SJW-Abenteuervierteiler: Der 19-jährige Schweizer Lateinschüler Peter Brügger entscheidet sich, statt die Schulbank zu drücken, auf Abenteuersuche zu gehen. Zusammen mit den Mailändern reist er im Jahr 1514 in die Lombardei, wird in Pietro del Ponte getauft und fährt anschliessend nach Kuba. 1519 landet er zusammen mit Ferdinand Cortez an der Küste von Mexiko. Pietro, der nun zur Leibwache des Feldherrn gehört, sieht sich die Wunder der Stadt an, gelangt in den königlichen Privatpalast und wird Zeuge der Gefangennahme Montezumas. Pietro wird in allerlei Kämpfe verwickelt …

In «Die Verschwörung der Scherbenfischer von Hirzenbrünnen» verletzt sich ein Mädchen im Strandbad Hirzenbrünnen an einer Glasscherbe, die von einem Unbekannten absichtlich verstreut wurde. Fünf Kinder spielen Detektiv und überführen den Täter.

In «Cécile und die Indianer» hat Zulliger die Umgebung von Biel poetisch verewigt. Zu den Schauplätzen gehören der «rebenbewachsene Strandboden am See» und der Aussichtspavillon Felseck. Der Weg dorthin ist als Federzeichnung von Herold Howard zu sehen. Das von Zulliger beschriebene «runde Kuppeldach, das sich zu einer hohen Fahnenstange zuspitzt», musste später wegen Baufälligkeit abgebrochen werden. Erwähnt wird auch der grosse Findling Graustein oder Kindlistein: «Ein mächtiger Felsblock, so gross wie ein halbes Zimmer, sperrt den Weg.» Die Geschichte erzählt von einem Indianerkrieg zwischen einer Bande von Jungen. Der Kampf wird durch den Hilferuf eines von einer Viper gebissenen Mädchens beendet. Die Indianer welscher und deutscher Sprache helfen gemeinsam. Nach der Rettung des Mädchens wird das Kriegsbeil begraben. An die Stelle der Indianerbande tritt eine fröhliche Wandergruppe.

Bieler Buchlocation von Cécile und die Indianer. Klicken Sie auf die Bilder , um sie zu vergrössern.