- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus - Die Buchdruckerfamilie Gassmann

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1903

- Das Dufour Schulhaus 1904-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1850-1869

Kadettenkorps

Nun können auch Knaben der anderen Schulen ins Kadettenkorps des Progymnasiums aufgenommen werden. Die Feuersteingewehre der Kadetten wurden in Perkussionsgewehre

umgewandelt.[1]

3 Lehrer weniger

Das Schuljahr 1851/52 war für den äussern Bestand der Anstalt, namentlich was das Lehrerpersonal betrifft, reich an Wechselfällen. Nicht weniger als drei Lehrer,

wovon einer zugleich Direktor, verliessen dieselbe; der erste erhielt eine Pfarrei, der zweite resignierte freiwillig, der dritte wurde gerichtlich abberufen. Infolge dessen mussten die

Lehrfächer der Religion, des Schreib- und Zeichnungsunterrichtes und der französischen Sprache neu besetzt werden.

Mit 13 Jahren ins Berufsleben

Die Schülerzahl betrug zu Ende des Schuljahres 1851/52, unmittelbar nach dem Examen, 48; bis Ende des Jahres stieg sie auf 68 an. Die Muttersprache von 10 dieser 63 Schüler war die französische, die der übrigen die deutsche. Leider wurde festgestellt, dass verhältnismässig nur wenige Eltern, in Bezug auf höhere Ausbildung ihrer Kinder, von der Anstalt einen angemessenen Gebrauch machen. Die meisten Schüler treten zur Erlernung eines Berufes schon im dreizehnten Jahre aus der Schule; daher die Entvölkerung der oberen Klassen, mit denen doch die Hauptaufgabe eines Progymnasiums erreicht werden sollte. Diese Situation war ebenfalls am Progymnasium von Thun spürbar.

1851

Ausscheidung von Burger- und Einwohnergemeinde

Am 6. 12. 1852 machte das Gesetz über das Gemeindewesen eine gänzliche Ausscheidung von Burger- und Einwohnergemeinde notwendig. Ein

Ausscheidungsvertrag wurde am 2. und 3. Februar 1855 von den beiden Gemeinden gutgeheissen. Für das Dufour-Schulhaus bedeute dies: «das Gymnasialgebäude mit Höfen, Gärten und Baumgärten bleibt

Eigentum der Burgergemeinde. Für den Zweck einer höheren Lehranstalt, steht der Einwohnergemeinde steht das Recht der unentgeltlichen Benutzung sämtlicher gegenwärtig vom Progymnasium

eingenommenen Räumlichkeiten zu.» Das neue Gemeindegesetz bezeichnete das öffentliche Schulwesen als eine Angelegenheit der Einwohnergemeinde. Der Schuldirektor war von Amts wegen Präsident

der vom Gemeinderat ernannten Schulkommission und hatte dafür zu sorgen, dass den Anforderungen des Primarschulgesetzes richtig entsprochen werden.[1]

1852

Frequenz

Am Schluss des Jahres 1854 zählte die Schule, seit der Gründung von 1817, die nie erreichte Höhe von 97 Schülern. Sie wurde 1858 mit 111 Schülern noch

übertroffen.

1854

Gründung der Kadettenmusik

Durch eine Privatinitiative unten den Knaben des Progymnasiums bildete sich eine Blechmusik, die fortan als Kadettenmusik funktionierte.[1]

Erstmals Englischunterricht

Das Progymnasium erstmals Englischunterricht. Die Neuigkeit wurde in der Presse stark beworben.

1855

Personal

Erstmals wurde ein Hauptlehrer für naturwissenschaftliche Fächer angestellt.

Kielfedern für den Unterricht

Der Administrationsrat beschloss, für eine gute Kurrentschrift müssen Kielfedern benützt werden.

1856

Neues Schulreglement

Das Reglement über die öffentlichen Schulen hielt fest, dass der Staat die Hälfte der Lehrerlöhne am Progymnasium zu übernehmen hat. Die Burgergemeinde hat jährlich Fr. 4900.-, die Einwohnergemeinde Fr. 1500.- an das Progymnasium zu entrichten. Dafür werden die bürgerlichen Schüler vom Schulgeld befreit.[3]

Kadettenkorps eröffnet Einweihung vom Bahnhof

Am 16. Mai fand in der Nähe des Canalbrückenplatzes (heutiger Zentralplatz) die Einweihung des ersten Bieler Bahnhofs statt. Der amtliche Probezug mit 3 Waggons

begrüsste der Kadettenkorps mit einer Artilleriesalve. [3]

1857

Das Mädchenschulhaus (Dufour-West)

1860 entschloss sich die Einwohnergemeinde zum Bau eines Mädchenschulhauses und dafür den westlichen Teil des an das Knabenschulhaus stossenden und zum ehemaligen

Klosterareal gehörenden Collègemätteli den Bauplatz zu schenken. Scheuer und Stallung, die sich darauf befanden, wurden auf Abbruch ebenfalls der Einwohnergemeinde überlassen. Die von der

burgerlichen Mädchenschule im alten Klostergebäude belegten Zimmer sollten der Knabenprimarschule zur unentgeltlichen Benutzung überlassen, dagegen die Servitut auf dem Schulhaus an der

Untergasse aufgehoben und der burgerlichen Mädchenschule die nötigen Zimmer im Neubau eingeräumt werden. Auf ein Konkurrenzausschreiben langten 33 Pläne ein. Die Gemeinde stimmte am 22. März 1862

dem originellen Projekt des Architekten Rychner in Neuenburg zu. Am 12. Juli 1862 konnte der Grundstein gelegt werden, und am 24. Oktober 1863 wurde das Haus eingeweiht. Es war seit 320 Jahren

der erste Neubau, den Biel zu Schulzwecken errichtete. In den Grundstein wurden unter anderem eingeschlossen: der Ausscheidungsvertrag zwischen der Burger- und Einwohnergemeinde, die

Polizeiverordnung über die Aufnahme Fremder in Biel, zwei Gedichte von Pfarrer Molz, vier Medaillen, die Statuten der Uhrenmachervorsichtskasse in Biel und das Adressbuch von Biel. Nach Bezug des

Hauses erwarb die Gemeinde von der Domänenverwaltung des Kantons noch den sogenannten Pfrundgarten zur Erweiterung des Schulhofs.[1]

1860

Personal

Professor Johann Jakob Albrecht, bisheriger Lehrer, wurde zum Direktor gewählt.

1864

Die erste Turnhalle

Bis 1864 hatte ein vor dem Knabenschulhaus stehender, schuppenartiger Holzbau dem Turnunterricht gedient. Dies verunzierte die gerade gelegte Hintergasse (später Schulgasse, dann Dufourstrasse genannt), und die Burgergemeinde entschloss sich dieses morsche Turnhaus abzutragen. Eine neue Turnhalle wurde am 27. Januar 1866 eingeweiht. Die Halle wurde 1873 um einen Anhängsel verlängert, der dem Kadettenkorps als Arsenal diente. Die Primarschulkommission ordnete an, dass versuchsweise alle Klassen, Knaben und Mädchen, wöchentlich zwei Stunden Turnunterricht erhalten sollten.[1]

1866

Johann Peter Romang (1802-1875), Vom Ziegenhirt zum Religionsphilosoph

Schüler am Bieler Gymnasium von 1818 bis 1822

1850 bis 1851 Direktor vom Bieler Progymnasium

Johann Peter Romang von Gsteig bei Saanen, wurde im November 1802 in einem wohlhabenden, aber ländlich einfachen Haus geboren. Als Knabe hat er des Vaters Ziegen auf die Weide geführt. Nach eher

bescheidenem Schulunterricht im Dorf trat er 1818 mit 16 Jahre in das neu gegründete Gymnasium in Biel ein, das von Pfarrer Conrad Appenzeller geleitet wurde. Von 1822 bis 1827 studierte er

Theologie und Philosophie an der Berner Akademie.[11] Sein Studienaufenthalt von

1829 bis 1830 in Berlin war stark geprägt durch die Begegnung mit den Lehren Hegels und Schleiermachers. Neben dem Studium betätigte er sich als Hauslehrer einer Patrizierfamilie und als Lehrer

am Waisenhaus und in der städtischen Elementarschule. An die Stelle des Philosophus Joh. Rud. Wyss wurde an der philosophischen Fakultät Bern am 24. August 1832 Johann Peter Romang zum Inhaber

des Lehrstuhls der Philosophie gewählt, der schon seit Herbst 1829 als Vikar den philosophischen Lehrstuhl versehen hatte.[10]

Seine sogenannte Inauguralrede beim Antritt des Amtes sprach «Von den sittlichen Dingen unter der Voraussetzung des Determinismus» (Bern 1833). Er wollte den Beweis leisten, dass die gangbare Meinung, es werde bei der Annahme absoluter göttlicher Vorherbestimmung der Unterschied von Gut und Böse aufgehoben, durchaus unbegründet sei. Den hier ausgesprochenen Gedanken hat er zwei Jahre später in einer grösseren Schrift durchgeführt: «Über Willensfreiheit und Determinismus» (Bern 1835), in welcher er die Absolutheit des göttlichen Willens auch in der Ordnung der menschlichen Handlungen nicht nur logisch durchzuführen, sondern vor allem mit den Aussagen des sittlichen Bewusstseins in Übereinstimmung zu bringen wusste. Die Gründung der Hochschule wurde für ihn verhängnisvoll. Er glaubte nicht unberechtigt, dass er der Regierung der Schnell und Neuhaus missliebig sei und nahm den Abschied von seiner Professur. 1838 heiratete er die Pfarrerstochter Margarita Ziegler, Schwester des Dekans Jakob Ziegler in Messen. Von 1837 bis 1851 wirkte er als Pfarrer in Därstetten im Simmental. Da schrieb er sein 1841 erschienenes Hauptwerk, das «System der natürlichen Religionslehre», aus den ursprünglichen Bestimmtheiten des allgemeinen religiösen Bewusstseins entwickelt.[11] Bis 1849 war Romang Hauptredakteur des «Oberländer Anzeigers».

1850 wurde er zum Rektor vom Progymnasium Biel ernannt. Am Oktober trat er die Stelle an, welche er aus politischen Gründen nicht lange halten konnte. Auf der einen Seite behauptete Gymnasiallehrer Dübois, er wurde von Romang beleidigt, weswegen Dübois als Lehrer abdankte. Dieses Ereignis führte zu einem Skandal an der Schule. Auf anderer Seite wurde Romang von der radikalen Jura-Zeitung angegriffen, die den unbequemen Geistlichen vom Gymnasium verbannen wollte. Misstrauisch geworden, wirkte er von 1852 bis 1864 wieder als Pfarrer in Niederbipp. Zu seinem zunehmend verbitterten Charakter kamen körperliche Gebrechen hinzu, die ihn Zwangen, einen Gehilfen zu suchen. Regierungspräsident Eduard Blösch war von Biel her mit Romang befreundet. Romang war der eigentliche politische Berater Blöschs gewesen und hatte damit entscheidenden Einfluss auf die Gestaltung der bernischen Politik.[10]

Romang und Eduard Blösch, die sich gemeinsam gegen die Radikalen stellten, waren eifrige Korrespondenten der Zeitung «Der Volksfreund». Gotthelf, der darin Artikel

verfasste, stand bald auf der schwarzen Liste der Regierung, die ihm drohte, ihn abzusetzen. Übrigens war Romang den Büchern von Jeremias Gotthelf eher abgeneigt. Als er sie dennoch seinen

Pfarrkindern als Lektüre näherbringen wollte, befürchtete Romang, dass an den Stellen «wo es auf berndeutsch flucht und oft etwas unsauber anzurühren ist», seine Pfarrkinder daran «Anstoss

nehmen» könnten, und daher gebe er den für Deutschland berechneten Bearbeitungen den Vorzug, «wo die derben Ausdrücke ausgemerzt sein werden».[12] Johann Peter Romang befürwortete die historisch gewordene Fusion von Radikalen und Konservativen und setzte sich mit dem

Phänomen des Kommunismus auseinander.[10] Er starb am 25. Juli 1875, drei

Monate nach seiner Frau, in Kiesen im Alter von 72 Jahren.

1818-

1822

1850-

1851

Wilhelm Joneli (1838-1887), 2. Redakteur der «Allgemeinen Schweizer Zeitung»

Schüler am Progymnasium Biel ab 1850

Wilhelm Joneli wurde am 3. April 1838

im bernischen Städtchen Wangen an der Aare geboren. Seine Eltern, der Schulmeister Johannes Joneli (1803-1870) und Magdalena geb. Teuscher, stammten aus dem bernischen Simmental. Die Lehrersleute

wanderten von dort zuerst nach Wangen, 1839 nach Nidau am Bielersee und schliesslich in die Stadt Bern aus. Wilhelm war der zweite von drei Brüdern (Emil und Anton), welche die Eltern überlebten;

die sechs früher geborenen Schwestern starben vor den Eltern.

Wilhelm erhielt Unterricht an der Sekundarschule von Nidau, wo sein Vater als erster Lehrer angestellt war, und im Konfirmationsunterricht des dortigen Seelsorgers.

Während der Schulzeit wurde sein Vater zu Friedensrichter von Nidau gewählt. Dann besuchte Wilhelm das Progymnasium in Biel, anschliessend die Lerberanstalt und das höhere Gymnasium in Bern und

1859-1860 das Pädagogium in Basel, wo er auch die Matura ablegte. Danach wandte er sich der Theologie zu, schloss sein Studium aber nicht ab.

Stattdessen wurde er Erzieher bei den Berner Patrizierfamilien von Tscharner in Amfoldingen und von Sinner in Landshut. Drei Jahre hielt er sich auf dem Schloss der

Grafen von Solms zu Wildenfels in Sachsen auf. In Wildenfels fand er 1871 in Marie Wallner von Philippsthal in Hessen eine treue Lebensgefährtin. Das Paar hatte zwei Töchter und zwei Söhne, von

denen einer früh starb. 1871 von Wildenfels nach Bern zurückgekehrt, widmete er sich dem Privatunterricht und die junge Familie lebte trotz des kargen Einkommens vergnügt zusammen.

Als am 1. Oktober 1874 die Redaktion der protestantischen «Allgemeinen Schweizer Zeitung» in die Hände seines ältesten Bruders Anton überging, trat er auf dessen

Einladung hin als zweiter Redakteur ein. In dieser Zeit wurde fast die ganze deutsch-protestantische Schweiz vom Kulturkampf erfasst, die vom Radikalismus gefördert wurde. Die Brüder waren nun

Journalisten im Dienste der protestantisch-konservativen Sache. Über zwölf Jahre arbeitete Wilhelm Joneli für dieses Blatt. Eine sich ausbreitende Krankheit setzte seiner Arbeit ein frühes Ende.

Er starb am 12. Januar 1887 in Basel mit 48 Jahren nach fünftägiger Krankheit an Gesichtsrose.[9] L

*1850

Jakob Wyss (1841-1913), Uhrenfabrikant und Regierungsstatthalter

Schüler des Progymnasiums von 1854-1856

Jakob Wyss wurde am 6. 6. 1841 in Hessigkofen (Bucheggberg) als Sohn von Benedikt Wyss und der Maria Kürsener geboren. Von 1854 bis 1856 besuchte er das Progymnasium

in Biel, ging dann nach Neuenburg um die französische Sprache zu lernen und trat von 1857 bis 1860 als Lehrling in das Handelshaus für Tuchwaren Tscherter und Benz in Biel ein. Dann war er als

junger Kaufmann in London und Rotterdam tätig; er trieb Uhrenhandel. Sein Uhrengeschäft in Rotterdam verkaufte er 1872. In dieser Zeit heiratete er Anna Maria Stuber von Aetikofen, die mit ihm

nach Rotterdam zog, wo das junge Paar den ersten Sohn erhielt. 1865 siedelte sich Jakob Wyss als Uhrenfabrikant in Biel an. Sein (abgebrochenes) Haus wurde 1870 an der Seevorstadt 44

gebaut. 1873 gründete er in Lyss die Uhrenfabrik Wyss & Verdan. Seine Mitbürger wählten in der Folge den hochbegabten Mann zum Gemeinderat und Mitglied des Grossen Rates. Als er 1878 zum

Regierungsstatthalter gewählt wurde, musste er als Grossrat zurücktreten. In vielen wichtigen Fragen die die aufstrebende Stadt berührten, hat Wyss einen massgebenden Einfluss ausgeübt. Er war

einer der Gründer des Feuerbestattungsvereins, der sein Ziel erreicht hat mit dem neuen Krematorium. Er war auch einer der Gründer der Magglinger Drahtseilbahn. In der Eisenbahnpolitik stand er

neben seinem Freunde Eduard Marti und als die Gemeinde Biel den ihr zugemuteten Beitrag an die Jurabahn verwarf, da wurde auf seinen Impuls hin die Summe von 200'000 Franken auf dem Privatwege

aufgebracht. Wyss starb am 5. 2. 1913 in Biel.[2]

1854-

1856

Niklaus Jakob (1820-1900), Lehrer, Pionier der schweizerischen Volksschule

Lehrer am Progymnasium von 1861-1893

Fächer: Geographie, Naturkunde und Staatskunde

Niklaus Jakob (Niclaus Jacob) wurde am 17. November 1820 in Schwadernau (Amt Nidau) als Sohn von Bendicht Jakob (Lehrer in Ipsach) und Anna Barbara Dürig geboren. Er

besuchte die Primarschule in seiner Heimatgemeinde Rapperswyl (Aarberg) und ab 1834 vier 4 Jahre lang die Musterschule und das Seminar in Münchenbuchsee unter der Leitung von Rickly. 1838 wurde

er als Primarlehrer patentiert und bekleidete folgende Stellen als Lehrer:

Bern, Blindenanstalt, von 1838-1839

Reconvilier, deutsche Schule, 1839-1840

Biel, Elementarlehrer an der Primarschule, 1840-1842. Er demissionierte wegen zu geringem Lohn.

Bern, Waisenhaus, von 1842-1845

In Bern nutzte er seine Freizeit, um an der Universität Naturwissenschaften und Geographie zu studieren. Wegen einer schweren Krankheit musste er das Klima wechseln und zog 1845 nach Vivis, wo er

Jeanne Henriette Dill (1814-1886) heiratete.[5] Niklaus Jakob nahm eine Stelle an dem damals sehr bekannten Erziehungsinstitut Sillig an, die er 10 Jahren

innehatte. Dort begann er in seiner Freizeit Kontakte zu Botanikern zu knüpfen. Jakob bot seine seltenen und getrockneten Pflanzen aus der Genfer, Waadtländer und Walliser Flora zum Tausch gegen

andere getrocknete Pflanzen an.

Zwei seiner bahnbrechenden französischen Lehrbücher erschienen in Vivis: «Manuel d’intuition, d’exercies intellectuelles et de langue maternelle à l’usage des écoles élémentaire» war die erste in

französischer Sprache erschiene Anleitung für den Anschauungsunterricht und obligatorisches Lehrmittel im Berner Jura. «Abécédaire d’après la méthode phonétique ou libre de lecture pour la

première année scolaire» war das erste Lesebuch für die Lautiermethode. Beide Bücher wurden nach ihrem Erscheinen in der französischen Schweiz auch in russischen Schulen Russlands

verwendet.

Dann unterrichtete er weitere 5 Jahre an der Ecole-Moyenne in Vevey. Während seinem Aufenthalt am Genfersee schrieb Jakob seine «Pflanzenkunde» und erwarb sich einen weitreichenden Ruf als

Botaniker. Rapin zitirte ihn in seinem «Guide du botaniste» mindestens 150 Mal. Für eine Arbeit über die Orchideen wurde er 1860 zum Ehrenmitglied der Königlichen Ackerbau- und

Gartenbaugesellschaft in Antwerpen ernannt.

Von 1861 bis 1893 war Jakob als Lehrer der Naturkunde und Geographie am Progymnasium in Biel angestellt. Zwischenzeit war er auch Vorsteher. In dieser Funktion bewarb er mehrfach die

dazugehörige Pension. Niklaus Jakob: «Dieses im Gymnasialgebände befindliche Institut ist vorzüglich für die auswärtigen Schüler des hiesigen Progymnasiums bestimmt, welches die Literarschüler

zum Eintritt in die III. Klasse der Kantonsschule in Bern und die Realschüler zum Besuch des Polytechnikums in Zürich befähigt. Das hiesige Pensionat ist auch denjenigen Knaben zu empfehlen,

welche die französische Sprache gründlich erlernen wollen, wozu hier die besten Vorkehrungen getroffen sind, indem nicht nur an unserem Progymnasium diese Sprache in einem Umfang gelehrt wird,

wie an kaum einer anderen Mittelschule der deutschen Schweiz, sondern auch im Haus selbst das Französische auch abwechselnd Umgangssprache ist. Diese Knaben finden hier gesunde und reichliche

Kost, sorgfältige Beaufsichtigung und zweckmässige Mithilfe bei ihren Hausaufgaben.»[8]

In Biel verfasste Jakob seine 4 Geographiebücher, seine Mineralogie und Geologie für die Schüler. Mit seinen Schulbüchern hatte er die Entwicklung des geographischen und naturwissenschaftlichen

Unterrichtes nachhaltig beeinflusst. Er verstand es auch, in späteren Auflagen zahlreiche Verbesserungen einzubringen, so dass sich seine geographischen Lehrmittel weiterhin behaupten konnten.

Neben seiner Arbeit studierte er die Flora von Biel und Umgebung.

Niklaus Jakob legte die mineralogischen und geologischen Schulsammlungen für die Schweizer Mittelschulen an, was ihn viel Mühe und Arbeit kostete. 1873 wurde er als ausserordentlicher

Schulinspektor in den Jura entsandt. Lange Jahre war er Mitglied der Seminar-, der Prüfungs- und der Lehrmittelkommission im Jura. [6] Als Mitglied (Sekretär) der Bieler Museumskommission von

1869-1900 führte er das Protokoll und schenkte dem Museum Schwab sein grosses Herbarium, das später dem Gymnasium übergeben wurde.[5]

Niklaus Jakob war 40 Jahre lang Mitglied der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Mitglied der Société Hallerienne in Genf, der Société royale d'agriculture in Anvers und ab 1879

Mitglied der «Lehrmittelkommission für deutschsprachige Sekundarschulen».[4] Er starb am 1. April 1900 mit 80 Jahren, nachdem er 54 ½ Jahre im

Schuldienst gestanden hatte, davon 32 Jahre als Lehrer am Progymnasium Biel.

Schriften (Auswahl)

Die Pflanzenkunde in Verbindung mit den Elementen der Landwirtschaft, Obstbaumzucht und Forstkultur und als Bildungsmittel des Geistes für Primarschulen,

Sekundarschulen, Bezirksschulen und volkstümliche landwirtschaftliche Institute (Bern 1853), Manuel d’intuition, d’exercies intellectuelles et de langue maternelle à l’usage des écoles

élémentaires (Vivis 1861), Abécédaire d’après la méthode phonétique ou libre de lecture pour la première année scolaire (Vivis 1861), «Gedanken über den geographischen Volksunterricht» in Berner

Schulzeitung Nr. 9-11 (Bern 1863), Geographie von Europa für Mittelschulen und mehrklassige Primarschulen (Bern, 1872), Geographie des Kantons Bern für Mittelklasseschulen und mehrklassige

Primarschulen, 2. Auflage (1873), Geographisches Handbüchlein für die bernischen Primarschulen, 2. Auflage (Bern 1876), Leitfaden der Mineralogie und Geologie für schweizerische Mittelschulen

(Bern 1978), Geographie der Schweiz für Mittelschulen und mehrklassige Primarschulen (5. Auflage (1881), Geographie der aussereuropäischen Erdteile für Mittelschulen und mehrklassige

Primarschulen, 4. Auflage (1904) L

1861-

1893

Heinrich Baumgartner (1846-1894) Pfarrer in Brienz, Gründer der

Holzschnitzlerschule Brienz

Schüler vom Progymnasium Biel ab 1862

Heinrich Baumgartner kam als Sohn eines Pfarrers und Dekans am 23. März 1846 in Nidau zur Welt. Dort besuchte er zuerst die Primar- und Sekundarschule und dann das Progymnasium in Biel. Im

Frühjahr 1862 wurde er in die Tertia des Berner Gymnasiums aufgenommen. Auch Anregung Niggelers wandte er sich dem Turnen zu, doch war er zu diesem Zeitpunkt der schwächste seiner Altersgruppe.

Bei der Promotion zur Sekunda war er der zweitbeste Schüler. 1863 starb sein Vater. Durch Privatunterricht und später als Hauslehrer half Baumgartner der nach Bern übersiedelten Mutter das

notwendige Studiengeld aufzubringen.

Nachdem er 1865 die Universität bezog und ein Mitglied der «Zofingia» wurde, trainiere er sich im Studententurnverein zum besten Kunstturner. So erhielt er im folgenden Jahr in Bern die

Turnlehrerstelle am städtischen Waisenhaus, die er bis zur Beendigung seiner Studien versah. Von den theologischen Fächern interessierte ihn besonders die Kirchengeschichte. Im Sommer 1869

bestand Baumgartner das Staatsexamen. Er wurde Pfarrvikar in Mett bei Dekan Gottlieb Kuhn (1809-1870), dem Sohn des bernischen Volksdichters. In der Tochter desselben, Maria Kuhn, lernte er seine

spätere Frau kennen. Im Mai 1870 kam er ebenfalls als Vikar nach Brienz zu Pfarrer Körber. Von 1881 bis 1872 amtete er als Pfarrer in die abgelegene Berggemeinde Gsteig bei Saanen. Als in Brienz

der alte Pfarrer starb, beriefen sich die Einwohner mit 473 von 479 Stimmen Baumgartner. Am Tage vor der Hochzeit erhielt er die Nachricht und am 29. Mai 1872 zog er, begrüsst von den Liedern der

Schuljugend, in Brienz ein. Dort blieb er 22 Jahre. Baumgartner war Prediger, Unterweiser, Seelsorger, Schul- und Armenfreund.

Er verfasste das von der Synode preisgekrönte Buch, «Katechismus oder kurzer Unterricht in der christlichen Lehre» (Biel, Verlag E. Kuhn), unter dem Motto: «Trachtet nicht nach hohen Dingen,

sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen». Schul- und Armenwesen standen grösstenteils unter seiner Leitung. War die Hauptindustrie von Brienz die Holzschnitzerei, so wollte sich der

Pfarrer, der für das soziale und ökonomische Wohl seiner Schäfchen ein Herz hatte, auch in diesem Bereich hineinlassen. Er erkannte, dass eine kunstgerechte Schulung der Schnitzler notwendig sei.

Deshalb gründete und leitete er eine Schnitzlerschule.

Daneben pflegte er seine Passion, das Bergsteigen. So oft es ihm möglich war, unternahm er Fahrten in das nahe Hochgebirge, von welchen er viele im Jahrbuch des S.A.C. mit trefflichem Humor

geschildert hatte. Seine Spezialdomäne waren die Berge des Haslithals, namentlich das Gauligebiet. Als 1883 der S.A.C. eine Preisbewerbung für die beste Arbeit über die Gefahren der

Bergbesteigungen und die geeignetsten Mittel zur Vermeidung derselben ausschrieb, erhielt Baumgartners Schrift «Die Gefahren des Bergsteigens» den ersten Preis. Mit der Sache des Alpinismus

theoretisch und praktisch wohl vertraut, wurde unser Baumgartner 1891, als die Zentralleitung des S.A.C. an die Sektion «Oberland» überging, Zentralpräsident des «Schweizerischen

Alpenklubs».

Auch gründete und leitete er ab 1872 in Brienz ein Turnverein (die Jugendriege) und die Brienzerturner holten sich manchen Preis von den kantonalen und eidgenössischen Festen. Der Brienzerpfarrer

wurde bald auch in die Kampfgerichte berufen und war mehr als einmal an eidgenössischen Festen der Sprecher des Kampfgerichts. Er starb am 12. 11. 1894 an einem Herz und

Nierenleiden.[15]

*1862

Johann Jakob Albrecht (1827-1897), Lehrer, Redaktor, Mundartdichter, Karikaturenzeichner

Lehrer und Direktor vom Progymnasium Biel von 1863 bis 1895

Jakob Albrecht wurde am 17. 2. 1827 in Sargans geboren. Sein Vater Johann Baptist Albrecht (1794-1844) war Schreiner und nebenberuflich Sigrist an der Pfarrkirche.

Nach dem frühen Tod der Mutter (1805-1837), einer geborenen Grünenfelder, kamen seine fünf jüngeren Geschwister zu Verwandten, während Jakob mit seiner älteren Schwester noch kurze Zeit beim

Vater blieb. Ihre Wohnung war damals das kleine Wäschehäuschen, das zu den Wirtschaftsgebäuden des Gasthauses zum Löwen gehörte und in einer Hintergasse des Städtchens lag.[23] Nach dem Besuch der Primarschule in Sargans erhielt er 1842 Privatunterricht in Latein beim Kaplan Franz Xaver Stutz (gest. 1861). Als Waise besuchte er dann von

1843 bis 1849 die alte katholische Kantonsschule in St. Gallen, wo er sich besonders den alten Sprachen widmete. Um sich auf den Lehrerberuf vorzubereiten, studierte er von 1849 bis 1850 an der

Universität Lausanne, wo er sich mit dem späteren radikalen Bundesrat Louis Ruchonnet (1834-1893) anfreundete. Beide waren Mitglieder der Studentenverbindung Helvetia. Von 1850 bis 1851

studierte er Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München und wohnte laut Studentenverzeichnis in der Löwenstrasse 22.

Schulwesen

Nachdem er das Sekundarlehrerpatent erhielt, wirkt er von 1851 bis 1852 in einem Privatinstitut in La Neuveveille und 1853 als erster Lehrer an der neu gegründeten Bezirksschule Lachen (Schwyz).

Ab November 1856 unterrichtete er Latein, Geographie und Geschichte an der Kantonsschule in St. Gallen.[19] Bei seinem Amtsantritt schrieb die St. Galler

Zeitung: «Albrecht ist die neue Kraft an unseren höheren Schulen. Seine Zeugnisse sind ausgezeichnet. Wer bei ihm studiert hat, kennt auch seinen trefflichen, alles Lächerliche gefährdenden

Humor. St. Gallen kann Satire in edlen Formen gut gebrauchen. Albrecht hat die Gabe, den Studenten das Studium interessant und beliebt zu machen».[21] Im

Dezember 1856 wurde er Aufseher der katholischen Kantonsrealschule und des angeschlossenen Pensionats. Dieses Amt hatte er bis zum Herbst 1857. Danach war er bis 1860 wieder Hauptlehrer an der

Kantonsschule mit den Fächern Latein, Deutsch, Geographie und Geschichte. Seine Schüler, darunter Nationalrat Schwander aus Lachen, Nationalrat Benziger aus Einsiedeln und Landammann Sonderegger

aus Appenzell, erinnerten sich gerne an ihn.[14] Nach einem politischen Umschwung missfielen ihm die kirchlichen Verhältnisse in St. Gallen, worüber er sich

bei seinen freisinnigen Freunden beklagte.[19]

1863-

1895

Lehrer: «Die Vorsilbe ‹ver› bedeutet meistens, dass etwas in einen schlechten Zustand

geraten ist, z.B. die Wörter ‹verderben›, ‹verpfuschen›. Fritz, kennst du noch andere?»

Fritz: «Oh, ja, zum Beispiel ‹verloben›, ‹verheiraten›.»

Jakob Abrecht, Aus der Schule, NDK 1880, S. 43

Jakob Albrecht wurde auf das Schuljahr 1863/64 an das Progymnasium Biel gewählt, um Latein und Deutsch in den französischen Klassen zu unterrichten. Später kam dann

noch Geographie hinzu. Die Eidgenössische Zeitung (5. 5. 1863): «Albrecht ist ein Meister des karikaturistischen Portraits. Deshalb meinte das Neue Tagblatt, dass die St. Galler Photographen froh

sein werden, ihren gefährlichsten Konkurrenten loszuwerden. Daraufhin der Handels-Courier: ‹Wie wir vernehmen, ist Jakob Albrecht ein sehr geschickter Photograph, also in gewissem Sinne schon

geübter, die Welt im richtigen Lichte zu sehen.› Jakob Albrecht wird nicht unterlassen, bei seiner Ankunft in Biel den Handels-Courier sofort nach seiner Manier zu photographieren und zwar in der

Stellung, in der dieser das Gras wachsen hört.» Albrecht verdankte die Stelle einem Empfehlungsschreiben von Landammann Hungerbühler, der von 1856 bis 1861 den Kantonsschulrat präsidierte. Im

Dufourschulhaus wirkte zuvor der Lehrer Heinrich Hattemer

(1809-1849), nachdem er von der katholischen Kantonsschule St. Gallen vertrieben worden war.[23]

Ab Oktober 1864 war Albrecht bis 1867 auch Direktor des Progymnasiums. Die St. Galler Zeitung (25. 10. 1864) erinnerte an seine in St. Gallen herausgegebene satirische Zeitschrift «Der Inspekter»

mit den Worten: «Professor Albrecht ist vom Inspekter zum Direkter avanciert». Die Wahl wurde sowohl von seinen politischen Gegnern als auch von seinen Anhängern akzeptiert. Mit Freude bereitete

er nun die Bieler Schulkinder für ein höheres Studium vor, obwohl dies gar nicht so einfach war: Durch den gewerblichen Aufschwung der Stadt schenkte man den realistischen Fächern zuviel

Aufmerksamkeit, was den Absolventen der Anschluss in die Kantonsschule in Bern erschwerte. Andererseits verliessen einige Schüler zu früh das Progymnasium, was Jakob Albrechts Arbeit

belastende.[23] Zu seinen Schülern gehörten der Schriftsteller Robert Walser, der Maler Karl Walser, der Juwelier Albert Weber und der Uhrenfabrikant Hermann Aegler.

1882 gab er das «Deutsche Lesebuch für Sekundarschulen» heraus, das in St. Gallen gedruckt wurde. Im Vorwort schreibt Albrecht: «Sobald die Jugendlichen aus der Sekundarschule in das praktische

Leben eintreten, müssen sie Briefe und Geschäftsaufsätze schreiben. Viele Sekundarschulen geben dazu keine Anleitung. Deutsch wird in der Regel als Theorie unterrichtet, ohne die Schüler auf die

Verhältnisse des praktischen Lebens vorzubereiten. Das Lesebuch sollte nun zwischen Schule und Leben vermitteln. Dies geschah mit Hilfe von kaufmännischen Briefen und ausgewählten privaten

und öffentlichen Geschäftsaufsätzen aus dem St. Galler Volksleben.»[20] 1895 musste Jakob Albrecht aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand treten. Von

seinen 44 Dienstjahren verbrachte er 32 am Progymnasium Biel. Der Jahresbericht 1894/95 schreibt: «Niemand kann sich erinnern, dass Albrecht auch nur eine Stunde gefehlt hätte, bis ihn im Sommer

1893 ein heftiger Anfall aufs Krankenlager warf. Er war das letzte Mitglied des Lehrerkollegiums, das als Träger der Tradition das Bindeglied zwischen der älteren und der jüngeren Periode unserer

Schulgeschichte bildete».

Autor und Zeichner

Schon als junger Student hatte Albrecht den Bleistift zur Hand, um jedes komische Detail des Schulunterrichts mit der ihm eigenen Satire festzuhalten. Eine Zeit lang versuchte er sich als

Landschaftsmaler, Ornamentszeichner und Maler von klassischen Köpfen. Doch die Karikatur blieb sein bevorzugtes Gebiet.[22] In der katholischen Schule

in St. Gallen wurde er 1848 nach einem Schülerkonzert in der Presse lobend erwähnt. Albrecht hatte mit seinem Gedicht «Die Rosshaut» alle zum Lachen gebracht.[23] Seine schriftstellerische Tätigkeit, die er mit seinen Illustrationen unterstützte, begann er 1854 als Mitarbeiter an Jakob Vogels Glarners «Kalender fürs Ober- und

Unterland», der 1855 in «Der Prophet» umbenannt wurde. 1856 schrieb er darin eine Abhandlung über das Lachen und bemerkte: «Ich bin von vielen Lachenden und Verlachten umgeben, und zu letzteren

gehöre ich selbst.»[23] Nach einer Art Vorstudie, dargestellt durch das im Juli 1860 erschienene Einzelblatt «Bestürmung der Kantonsschule mit römischen

Instrumenten», gab Albrecht von 1861 bis 1862 in St. Gallen das halbmonatlich erscheinende satirisch-politische Blatt «Der Inspekter» heraus. Er entwarf eine neue gallörische Kantonskarte und

benannte die Bezirke politisch um.[17]

Auch in Biel setzte er sein zeichnerisches Talent um, das in zahlreichen und humorvollen Karikaturen zur Geltung kam. Er porträtierte Bieler Zeitgenossen wie

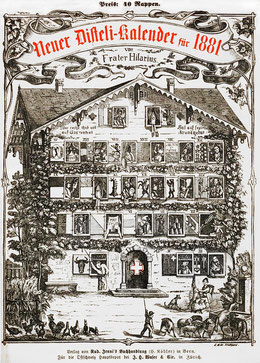

Handelsmann Alexander Schöni, 1796-1880 (links), Architekt Alexander Köhli,1801-1873, Progymnasiallehrer Niklaus Jakob,1820-1900 (mitte), Politiker Wilhelm Gassmann 1845-1892 (rechts). Reproduktion

aus Neuer Disteli-Kalender 1881 (links) und Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, 1999 (mitte, rechts).

Gelungen waren auch seine Karikaturen, die er 1863 in Biel für den Schweizerischen Hauskalender (Nachfolger vom Prophet) zeichnete, der von J. Glaus zum Speer in St.

Gallen verlegt wurde. Hervorragend war das Bild des Komponisten Ferdinand Huber. 1865/68 gab Albrecht als Redaktor zusammen mit dem Verlagsbuchhändler Steinheil in Biel den zweibändigen

«Schweizerischen Deklamator» heraus, an dem verschiedene Autoren mitwirkten. Um in dieses Werk aufgenommen zu werden, waren zwei Bedingungen zu erfüllen:

1) Die Gedichte mussten in einer schweizerischen Mundart verfasst sein, also weder hochdeutsch noch aus dem Hochdeutschen übersetzt sein.

2) Sie müssen sich zum Vortrag in geselliger Runde eignen.

Albrecht veröffentlichte darin die Beiträge «Die Rosshaut», «Zum Wätterlüttä» und «Zum Maiäihelütte». Viel gelesen wurden auch die im Nebelspalter veröffentlichten witzigen Briefwechsel der

Brüder «Stanislaus und Ladislaus». Die Brüder korrespondierten auch auf Französisch. So begann Stanislaus seinen Brief mit den Worten: «Mon schair frèrr, schè lisu ta letdr fracès.»[18] Ebenso beliebt waren die Beiträge im Postheiri.

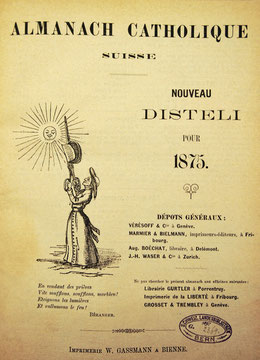

Laut Jakob Albrecht waren es «zwei Hauptströmungen, die die Politik prägten: Der Kampf zwischen Kirche und Staat, die Emanzipation von geistlicher Hierarchie und die Regelung des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit - der Sozialismus.»[16] Als Reaktion darauf gab Jakob Albrecht von 1873 bis 1881 unter dem Pseudonym Frater Hilarius den «Neuen Distelikalender» heraus (1873 bei W. Boltshauser, 1875 bei W. Gassmann in Biel in der französischen Fassung als «Almanach Catholique Suisse»).

Der Kalender wurde auch in Deutschland vertrieben und beworben als «Tendenz gegen den Klerikalismus». Ab 1876 wurde der Distelkalender auf das metrische System

umgestellt, das ab Neujahr 1877 in Kraft trat. Er enthielt ein Verzeichnis der Jahres-, Vieh-, Wochen- und Fruchtmärkte sowie Tafeln zur Zeitrechnung, zu astronomischen Erscheinungen,

Sonnenfinsternissen etc. Aus dem Kalender geht hervor, dass in Biel der Wochenmarkt jeden Donnerstag stattfand, die sogenannten Fruchtmärkte jedoch nie. Das Tagblatt der Stadt Biel (17. 9. 1874)

über den Kalender: «Alles ist in populärer-verständlicher Sprache so gut erklärt, wie wir es noch in keinem anderen Kalender gefunden haben.» Dennoch war er wegen seiner religiös-politischen

Tendenzen umstritten. 1873 verbot Obwalden den Kalender, und auch dem Verkäufer drohte Gefängnis.[15] Albrecht sprach als

Frater Hilarius im Neuen Distelikalender die unterschiedlichsten Themen an, ähnlich wie eine Zeitung. Der Unterschied war, das die Texte und Zeichnungen ausschliesslich von ihm stammten. Hier

einige Auszüge:

«Die Fliege fliegt in der Sekunde 5 Fuss, die Schwalbe 75 Fuss, der Adler 96 Fuss, die Brieftaube

144 Fuss. Mädler vermutet, dass es Sterne gibt, deren Licht Tausende, ja Hunderttausende von

Jahren brauchte, um zu uns zu gelangen. Da wird einem ganz schwindlig.»

«Obgleich der Wein oft getauft wird, so kann er doch weder Taufschein noch Geburtsjahr vorweisen.»

«Was ist Arbeitsteilung? Sie bezahlen eine Flasche Wein und ich trinke sie!»

- «Wer mir den Zahn herauszieht, den alten,

Er sei sein eigen, er mag ihn behalten!»

Es erschienen Titel wie «Das Lied von dem grossen Patrioten Wuilleret», «Das Lied vom braven Mann», «Putzsucht», «Bismarck ist an allem schuld», «Was Möpschen und Kätzchen vom Zartgefühl der Menschen und den Tierschutzvereinen halten», «Das Nervenfieber», «Über den Einfluss des Gottharddurchstichs auf Weinbau und Weinhandel in der Schweiz», «Die Verbreitung der Sitte des Rauchens und der Kampf dagegen», «Ludwig Napoleon III. und die Schweiz», «Jahrbuch des Lebens einer alten Jungfer» oder «Das Lied vom Kampf mit dem Drachen». Die Erzählung «Das Jahrbuch einer alten Jungfer» schildert in 50 Etappen die Verwandlung eines Wesens, das keinen Ehevertrag abschliessen konnte.

Er schrieb über Sonnen- und Mondfinsternisse, Auswanderung, das eidgenössische Schützenfest, Bier, den Weltuntergang, Stigmatisation, Pflanzengattungen,

Zahnschmerzen, die Burgunderkriege, Gerechtigkeitsblumen, Frauenemanzipation, Bluttransfusionen und beschäftigte sich mit der Frage «Wie alt ist der Mensch?» (mit einer Zeichnung von Adam als

erstem Harfenspieler).

Albrecht verfasste im Neuen Distelikalender Nachrufe auf den geistlichen Politiker Felix Helbling (1802-1873), General Guillaume Heri Dufour (1787-1875), Bundesrat Johann Jakob Scherer

(1825-1878), Bundesrichter Dr. Jakob Dubs (1823-1879), Bundesrat Dr. Joachim Herr (1825-1879) und Bundespräsident Dr. Jakob Stämpfli (1920-1879). Der in Biel verstorbene Lehrer und Schriftsteller

Karl Albrecht (1790-1876) verglich er mit Diogenes: «Im hohen Alter lebte Karl Albrecht mit einer Katze und unzähligen Ratten mutterseelenallein in einem winzigen, taubenschlagähnlichen Häuschen.

Sein einziger Luxus war eine Tabakspfeife.»

Als sein Bieler Freund, der radikale Politiker Alexander Schöni (1796-1880) starb, schrieb er im Disteli-Kalender 1881 über ihn. «Schöni war einer der Hauptförderer des Bieler Progymnasiums. Er

bedauerte stets, dass demselben als Ausbau nicht die höheren Klassen beigefügt wurden, um den Schülern in Biel sofort den direkten Eintritt in die Hochschule zu ermöglichen. Er war auch mehrere

Jahre Mitglied des Verwaltungsrates dieser Schule. Papa Schöni war ein wohlhabender Mann, was er weder der Politik noch den Ehrenämtern, sondern seinem geschickt geführten Weinhandel verdankte.

Trat ein politisch Gleichgesinnter in sein gemütliches, mit Bildern von Rosciusko, Rossuth, Mazzini und Garibaldi geschmücktes Stübchen, zog er einen alten, abgegriffenen Weinkatalog hervor. Dann

blickte er eine Weile andächtig hinein und gab seiner Tochter Ida ein Zeichen, aus den Tiefen seinem stets gut bestückten Kellers einen uralten, gut gefüllten Tropfen ans Tageslicht zu

befördern.»

Illustrationen schilderten «den Traum in der Heimat und den Traum in der Fremde» oder den Untergang des Dampfers Neptun auf dem Bielersee, der mehrere Menschenleben forderte. Der dazugehörige

Artikel «Das Unglück auf dem Bielersee» zeigt, dass Jakob Albrecht auch ein guter Journalist war.

Albrecht: «Es konnte nicht sein: so viel Leid konnte nicht auf einmal hereinbrechen, so viele liebe, treue Freundesherzen, so viele liebe Menschen konnte der Tod nicht auf einmal fordern, und doch - es war so, und wir mussten es fassen». 1886 veröffentlichte er im Seeländer Boten das Gedicht «Schlechte Zeiten». 1888 erschien sein Buch «Erinnerungen an das St. Galler Oberland in Sargansermundart». Darin beschrieb er die Burgen der Grafen und Landvögte in Sargans und zeigte die Sitten und Gebräuche der St. Galler Oberländer auf. Jakob Albrecht: «Eine in Flums erkrankte Frau sagte zum Doktor: ‹Ich habe Angst, dass ich in die Hölle komme.› Darauf erwiderte der Doktor: ‹Wir werden sehen, machen sie den Mund auf.› Da riss die Frau den Mund weit auf. Da meinte der Doktor, als er nicht mal den Rest eines Zahnes darin sah: ‹Ihr braucht keine Angst zu haben, ihr kommt nicht in die Hölle. Dort herrscht Zähneklappern und bei euch kann das nicht passieren.› »

Gesellschaft und Familie

In Biel förderte er die katholische Reformbewegung und nahm regelmässig an Abstimmung oder Versammlungen der Christkatholiken teil. Er war Präsident des Seeländisch-Solothurnischen Lehrervereins.

Übers verheiratet sein schrieb er 1857 im «Prophet»: «Die glücklichste Verbindung ist die Ehe zwischen einem tauben Mann und einer stummen Frau.» Trotzdem heiratete er 1864 die redegewandte Elise

Walker (1836-1903) aus Murten. Aus dieser Ehe ging der Sohn Jules (1866-1952) hervor, der später als Anwalt, Major und Vertreter der Sozialistischen Partei im Bieler Stadtrat bekannt wurde. Im

Alter von 16 Jahren zog Elise mit ihren Eltern nach Biel über und absolvierte von 1851 bis 1853 die Ausbildung zur Lehrerin. In Biel war sie die erste Lehrerin der 1860 eröffneten, ersten

französischen Schule. Nachdem sie mehrere Jahre die Primarschule unterrichtete, wurde sie die erste Lehrerin an der am 31.Oktober 1872 eröffneten Mädchensekundarschule. Im neuen Schulgebäude, das

in zwei Klassen und in eine französische Abteilung aufgeteilt war, unterrichtete sie Deutsch, Französisch und Geschichte.[24] Vom 11. Juli bis 20. August

1881 leitete sie in St. Imier einen Kurs zur Ausbildung von Arbeitslehrerinnen für die jurassischen Primar- und Sekundarschulen. Von 21 Kandidatinnen erhielten 18 das Fähigkeitszeugnis. 1892 fand

ein weiterer Kurs in Delémont statt, an dem 33 Frauen teilnahmen.[25] Elise Albrecht war Vorstandsmitglied der «Hilfsgesellschaft für arme und kränkliche

Schulkinder der Stadt Biel», die u.a. Ferienkolonien für Kinder organisierte.

Verbundenheit mit Sargans

Jakob Albrecht blieb, obwohl er in Biel lebte, mit seiner Heimat Sargans verbunden, die er jedes Jahr besuchte. Albrecht: «In der Umgebung des Städtchens Sargans stehen die mächtigsten Bäume und die feinsten Obstsorten der ganzen Schweiz. Wenn wir dem Geschichtsschreiber Henne glauben wollen, so muss der verbotene Apfelbaum des Paradieses irgendwo im Sarganserland gestanden haben, denn Henne hat das Paradies mit Sicherheit dorthin verlegt. Vielleicht war es der glückliche Ort Ragaz oder Vilters. Dort muss jeder Bürger, wenn er das Bürgerrecht verliert, einen gewissen Apfel um den Hals tragen». Als man 1892 die 300 Jahre alten Glocken vom Sarganser Kirchturm nahm, um sie für ein grösseres Geläut neu zu giessen, erinnerte man sich sofort an Albrecht, der die Glocken mehrmals in gelungenen Mundartgedichten verewigt hatte. Unvergessen ist sein Gedicht «Vum Wätterlüttä in Sargans». Darin heisst es: «Diä Gloggä würkt üs Wunder; Diä giäb mä um kein Gält, Si schützt von Blitz und Dunder, und schirmt is üser Fäld».[26]

Dem Maie-n-ihelütte, lous ich e gärni zue!

Me hätts sit alte Zitte, bis hinecht albigs tue.

Was leidig isch em Stettli, lauft hüt is Gloggehus,

dört lund dinn ihre-netli, am Lütte d’Täubi us.

Jakob Albrechts Maie-n-ihelütte

Jakob Albrecht wohnte in Biel in der Neuengasse 46 und starb am 26. März 1897 im Alter von 71 Jahren an Herzversagen. Obwohl das Begräbnis in aller Stille stattfand, liessen es sich seine ehemaligen Schüler und Kollegen nicht nehmen, ihm die letzte Ehre zu erweisen.[5] Seine Bronzetafel befindet sich in Sargans am Vorderen Stutz.

Hauptrolle im Freilichtspiel Sarganserland 2025

Mit der Aufführung der Freilichtspiele Sarganserland 2025 kehrt Jakob Albrecht 128 Jahre später ins Städtchen Sargans zurück. L

Karl Brunner (1831-1881), Stadtarchivar von Aarau

Am Progymnasium Biel Lehrer ab 1866 und Rektor ab 1867

Geboren wurde Karl Brunner am 19. Mai 1831 in Hemberg (St. Gallen). Seine Ausbildung erhielt er in Aarau, Zürich und Tübingen. 1836 hatte er sich zum Predigeramt ordiniert und war Vikar in

Kappel. Ab 1836 Pfarrer in Henau und Niederglatt, 1858 in Bühler, 1864 Lehrer der Geschichte und der alten Sprachen an der Kantonsschule in Trogen, 1866 Lehrer der Geschichte und 1867 Rektor am

Progymnasium in Biel, 1874 Staatsarchivar in Aarau.

Schriften: Beiträge zum Anzeiger für Schweiz. Geschichte (1870) - Hans von Hallwyl, der Held von Grandson und Murten, mit einer übersichtlichen Darstellung seiner Vorfahren (1871) - Der Ursprung

der schweizerischen Eidgenossenschaft. Geschichte und Sage von Albert Rilliet (1873) - Graf Rudolf von Fenis, der Minensänger am Bielersee (Berner Taschenbuch 1873) - Königsfelden's Schicksale

aus seinem Urkundenschatze. Festschrift zur Feier der Jahresversammlung der historischen Gesellschaft des Kantons Aargau (1873) - Das alte Zofingen und sein Chorherrenstift. Festschrift der

aargauischen histor. Gesellschaft bei der 18. Jahresfeier (1877).[7]

Philipp Wilhelm K

*1866

Quellen/Sources: 1) Jakob Wyss, Das Bieler Schulwesen während der ersten hundert Jahre bernischer Zugehörigkeit 1815-1915, Biel, 1926, S. 3ff; - 2) Der Bund, Nr. 61, Bern, 6. 2. 1913, S. 2; - 3) Christoph Lörtscher, Dufour Ost und Dufour West: 660 Jahre Stadtgeschichte: Biel, 12. 3. 2000; - 4) «Niklaus Jacob» in Actes der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 1900,Nr. 83, Chur, 1901; - 5) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Biel 1999; 6) Berner Schulblatt, Nr. 49, Bern 1888, S. 253f; 7) Anzeiger für Schweizer Geschichte, Nr. 5, Solothurn 1881, S. 457; -8) «Pensionat des Progymnasiums Biel» in Der Bund, Bern 11. 9. 1863, S. 4; -9) Karl Sartorius, Grabrede von Wilhelm Joneli-Wallner, Basel, 1887, S. 3ff; - 10) Ulrich im Hof, Rudolf Dellsperger, Johann Peter Romang (1802-1875). Philosophische Theologie, christlicher Glaube und politische Verantwortung in revolutionärer Zeit, Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, Nr. 1/2, Zürich, 1977 S. 202.; 11) Blösch, Sammlung bernischer Biografien, Historischer Verein des Kantons Bern, 3. Band, Bern 1898, S. 24ff; - 12) Fritz Huber-Renfer, Berndeutsch und Hochdeutsch im Werk Jeremias Gotthelfs in Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde, Nr. 17, Bern, 1955, S. 8; - 13) G. St., «Pfarrer Heinrich Baumgartner» in Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 16. 11. 1894, S. 1f; -14) «Progymnasiallehrer Jakob Albrecht» in Seeländer Bote, Biel, 30. 3. 1897, S. 3; - 15) «Obwalden verbietet Disteli-Kalender» in Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 22. 10. 1873, S. 3: - 16) Jakob Alberecht, Der Neue Distelikalender für 1875, St. Gallen, S. 15; - 17) Oskar Fässler, «Die St. Gallische Presse» in 68. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen, St. Gallen, 1928, S. 10; - 18) Jakob Albrecht, «Stanislaus an Ladislaus» in Der Nebelspalter, Zürich, 2. 11. 1878, S. 3; - 19) «Nekrolog Jakob Albrecht» in Der Katholik - Schweizerisches Organ für kirchlichen Fortschritt, Bern, 1897, S. 121; - 20) Jakob Weber, Deutsches Lehrbuch für Sekundarschulen, St. Gallen, 1881, S. 3f; - 21) «Randglossen zu den Professorenwahlen» in St. Galler Zeitung, St. Gallen, 28. 10. 1856, S. 1; - 22) «Erinnerungen an Professor Albrecht in Biel» in Der Bund, Bern, 7. 4. 1897, S. 3; - 23) Jean Geel, Jakob Albrecht, Satiriker und Mundartdichter des St. Galler Oberlandes, 1829 - 1897, Ragaz, 1927, S. 5ff; - 24) «Mädchensekundarschule» in Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 22. 6. 1872, S. 3; - 25) «Arbeitslehrerinnenkurs in St. Imier» in Seeländer Bote, Biel, 30. 8. 1881, S. 3; - 26) Jakob Albrecht, «Vum Wätterlüttä in Sargans» in Die poetische Nationalliteratur der deutschen Schweiz, Band 4, Glarus, 1876, S. 35

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.