- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

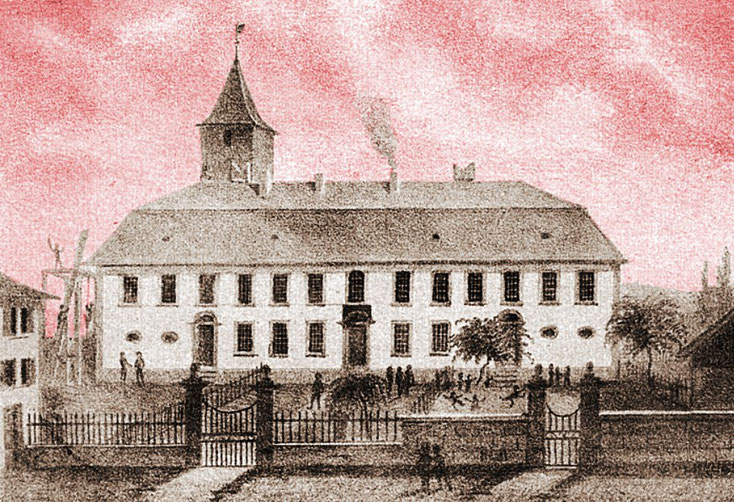

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1903

- Das Dufour Schulhaus 1904-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour

Top Secret - Bieler Gymnasiallehrer in geheimer Mission

Die Regierung löste das Gymnasium 1836 wegen politischer Umtriebe des Lehrkörpers auf, da einige Lehrer in Geheimbünden mitwirkten und Decknamen trugen. Wer verbarg sich wohl hinter dem Pseudonym «Robert» und was waren die Gründe dafür?

In den 1830er Jahren war die Schweiz wie ihre Nachbarländer ein unruhiges Land. Das Hambacher Fest im Mai 1832 war mit 30‘000 politisch Interessierten aus allen Bevölkerungsschichten die wohl grösste Demonstration der deutschen liberalen und nationalen Bewegung. Sowohl die deutsche als auch die polnische Fahne wurden gehisst. Unter den Anwesenden waren auch Karl Mathy und Johann Philipp Becker.[15] Am 3. April 1833 fand der Frankfurter Putsch statt. In der Schweiz am selben Tag die völlige Trennung der beiden Teile des alten Basel.

Die neue Schweiz des Wiener Kongresses war ein Staatenbund von 22 souveränen Kantonen. Eine schwerfällige Tagsatzung und eine wechselnde Regierung bildeten die zentralen Organe. Verwirrung stifteten die kirchlichen Verhältnisse. Als an der Badener Konferenz die Bewegungspartei beschloss, die Kirche unter Staatsaufsicht zu stellen, den freien Volksschulunterricht einzuführen und die Klöster zu gemeinnützigen Zwecken heranzuziehen, kam es im Aargau zu einem Aufstand der katholischen Partei. Die Regierung nahm dies zum Anlass, acht Klöster, die als Sammelbecken des Aufruhrs dienten, durch Grossratsbeschluss für allgemeine Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke zu beschlagnahmen und trotz aller Proteste zu behalten. Die Schweiz spaltete sich in zwei Lager: die Radikalen und die Konservativen. Die Julirevolution, die in der Schweiz die Verfassungskämpfe auslöste, hatte auch in anderen Ländern Volksbewegungen und Aufstände ausgelöst. Die monarchischen Regierungen, allen voran Österreich, gingen hart dagegen vor und halfen sich gegenseitig, die liberalen Bestrebungen zu unterdrücken, ebenso der französische König Ludwig Philipp. So sammelten sich in der neutralen Schweiz immer mehr Flüchtlinge.[1]

Seit jeher ist es der Stolz des Schweizer Volkes, allen politischen und religiösen Flüchtlingen im Laufe der Jahrhunderte gastfreundliches Asyl gewährt zu haben. Insbesondere die politischen Aufstände in Deutschland, Italien und Polen zu Beginn der 1930er Jahre wurden in der Schweiz mit Sympathie aufgenommen. Im Asylrecht sahen die Eidgenossen stets ein Zeichen ihrer Unabhängigkeit und nationalen Eigenständigkeit. Als nach den gescheiterten Aufständen der 30er Jahre in Deutschland die von der politischen Reaktion Verfolgten in die Schweiz flüchteten, wurden sie vom Schweizer Volk als Märtyrer der Freiheit empfangen. Die Schweiz nahm zahlreiche deutsche Flüchtlinge in die Hoch- und Volksschulen sowie in die Verwaltung auf,[14] 1832 empfing das Kadettenkorps vom Bieler Gymnasium die ersten polnischen Flüchtlinge, 1833 folgten ihnen 150 weitere.

Viele nutzten das Asylrecht, um Verschwörungen anzuzetteln und organisierten sich ab 1833 in revolutionären Vereinen. Die Schweiz galt nun plötzlich als «Hort der Verschwörung» und sah sich bereits ein Jahr später gezwungen, zahlreiche Flüchtlinge wieder auszuweisen.[1]

«Eine Revolution ist eine Kriegserklärung auf Tod und Leben zwischen zwei

Weltanschauungen»

Giuseppe Mazzini, Freiheitskämpfer

Giuseppe Mazzini und «das Junge Italien»

In der Schweiz entfalteten

die Flüchtlinge ab 1833 eine rege politische Tätigkeit. Der bedeutendste und einflussreichste unter ihnen war Giuseppe Mazzini. Als junger Anwalt und Journalist erlebte er eine Zeit, in der

Italien in acht Staaten mit jeweils eigener Sprache und Währung aufgeteilt war. Die Lombardei und Venedig gehörten zu Österreich. Besonders enttäuscht war Mazzini darüber, dass Genua seine

Autonomie verlor und zu einer Provinz des Königreichs Sardinien degradiert wurde. Um das Land wieder zu vereinen, trat er 1827 dem politischen Geheimbund der Carbonari bei und gründete 1831

«Junges Italien». Die Ziele des Geheimbundes waren die Errichtung einer unabhängigen und geeinten Republik, die Abschaffung der kirchlichen Aristokratie, die Förderung der Bildung und die

Erklärung der Menschenrechte. Der Bund zählt bald über 50‘000 Mitglieder. Die Zeitschrift «La Giovine Italia» (1832-33) verbreitete sich trotz strengem Verbot über die Alpen bis ins Piemont

und in die Lombardei. Wegen Verschwörung gegen den Herzog von Piemont und den König von Sardinien wurde Mazzini in Abwesenheit zum Tode verurteilt.

Mazzinis Zeitschrift «La Giovine Italia - Das Junge Italien» wurde in Italien gefürchtet und die Leser mit dem Tod bestraft oder verhaftet. Daher musste

der Revolutionär im Verborgenen agieren. Reproduktion aus «Life of Giuseppe Garibaldi, Italian Hero and Patriot», London 1888.

Giuseppe Mazzini in der Schweiz

Die Niederschlagung der Aufstände in

Mittelitalien hatte Giuseppe Mazzini nach Frankreich und dann in die Schweiz geführt. Ab Frühjahr 1834 versteckte sich Mazzini unter dem Namen «Strozzi» während 13 Monaten im Bachtelenbad

Grenchen. Der Kurort in der Nähe von Biel bot der gehobenen Gesellschaft einen angenehmen Aufenthalt, um sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Neben den bekannten Heilquellen gab es im

Bachtelen auch ein russisches Dampfbad. Kuren mit Kuh-, Ziegen- und Eselsmilch wurden angeboten. Geführt wurde das Bachtelen vom Badewirt Josef Girard und seinem Sohn, dem Arzt Dr. Josef Girard.

Zwei liberale Grenchner, die Mazzini gerne unterstützten und ihn in einem der 60 Zimmer beherbergten, während sich die Girard-Töchter liebevoll um den heimlichen Gast kümmerten. Den Behörden war

Mazzini offiziell unbekannt. Nur wenige der politischen Flüchtlinge wussten, wo er sich aufhielt, und seine Vertrauten verstanden es ausgezeichnet, ihn «unsichtbar» zu machen. Dazu gehörten seine

Gesinnungsgenossen, die Bieler Gymnasiallehrer Ernst Schüler und Karl Mathy. Seine Wirte im Kurhaus erzählten: Er arbeitete bis spät in die Nacht, verliess tagelang sein Zimmer nicht, lebte nur

von schwarzem Kaffee und seinen Zigarren. Mazzini war eine kleine, schmale Gestalt mit Vollbart.»[2] Der italienische Freiheitskämpfer wurde mittlerweile von

allen Seiten angegriffen und das Junge Italien hart verfolgt.

Ein gemeinsames Europa der Nationen auf republikanische Grundlage

Am 15. April 1834 gründet er in Bern mit Flüchtlingen von Deutschland, Italien und Polen den Geheimbund «Junges Europa», die «Allianz der Unterdrückten».

Ausschnitt der 1834 von Giuseppe Mazzini mitunterzeichnete Verbrüderungsakte des «Jungen Europa».

«Die europäischen Nationen treten eine nach der anderen in die Verfassung ein,

wie Reisende die sich vereinigen um ihren Namen einzuschreiben»

Giuseppe Mazzini, Verbrüderung der Völker, 1832

Kampf um ein «Junges Europa»

«Junges Europa» nannte sich in der Zeit nach der

Julirevolution die geheime Vereinigung der republikanisch gesinnten Flüchtlinge aus den verschiedenen europäischen Staaten, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, eine Umgestaltung der

bestehenden Verhältnisse in diesen einzelnen Staaten herbeizuführen. Diese ging aus vom «Jungen Italien (Giovine Italia)», das sich nach dem Scheitern der Aufstände in Mittelitalien 1831 und 1832

unter der Führung von Giuseppe Mazzini aus italienischen Flüchtlingen in Frankreich und der Schweiz gebildet hatte und 1834 von der Schweiz aus den vereitelten savoyischen Feldzug zur Befreiung

Sardiniens unternahm. Ebenfalls auf Anregung Mazzinis bildeten sich 1834 ein «Junges Polen» und ein «Neues Deutschland» (später «Junges Deutschland» genannt), die sich am 15. April 1834 zum

«Jungen Europa» zusammenschlossen, mit dem Wahlspruch «Freiheit, Gleichheit, Humanität», den Idealen der Freimaurer, denen auch der Revolutionär angehörte. Das «Junge Europa» begann, sich um neue

Verbindungen zwischen republikanisch gesinnten Menschen anderer Nationen zu bemühen. Mazzini lebte mit Unterbrechungen bis 1836 im Exil in Grenchen. So gewährte Pfarrer Gottlieb Rudolf Stähli

Ende Mai 1836 dem verfolgten Giuseppe Mazzini und den Brüdern Ruffini für einen Monat Unterschlupf im evangelisch-reformierten Pfarrhaus in Lengnau. Als Mazzini erneut die Ausweisung drohte,

verliehen die Grenchner Bürger dem Revolutionär und seinen Mitstreitern Giovanni und Agostino Ruffini am 12. Juni 1836 das Bürgerrecht. Mazzinis Bürgerrecht wurde jedoch vom Grossen Rat für

ungültig erklärt. Der Ausgewiesene ging 1837 nach London.

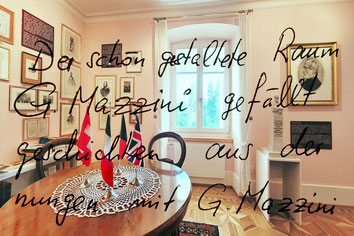

1954 schenkte die Republikanische Partei Italiens den Grenchnern das Mazzini-Denkmal. Das Zimmer, das Mazzini während seines Aufenthaltes im Bachtelenbad als Besuchs- und Besprechungszimmer

diente, wurde 1991 als kleines Museum eingerichtet.

Die 1991 eröffnete Giuseppe Mazzini-Gedenkstätte befindet sich im Girardhaus, dem Hauptgebäude des Sonderpädagogischen Zentrums Bachtelen in Grenchen. Träger der

Gedenkstätte ist die Mazzinistiftung.

Die Bewegung «Junges Deutschland»

Das «Junge Deutschland» wurde

1833, kurz nach dem Savoyerzug, von Flüchtlingen in Bern gegründet. Diese Vereinigung gehörte zu den radikalsten, da sie schon früh den Einmarsch von Truppen in Deutschland erwog. Aus dem jungen

Deutschland gingen das Steinhölzlifest, die Gründung von Handwerkervereinen als Vorläufer des politischen Bundes und schliesslich die Ermordung des preußischen Spions Lessing hervor. An seiner

Spitze stand zunächst in Bern ein Komitee, bestehend aus dem Journalisten Carl Theodor Barth (1805-1837), den Brüdern August Breidenstein (1810-1835) und Friedrich Ludwig Breidenstein

(1808-1893), Franz Stromeyer (1805-1848) und dem Jurastudenten Wilhelm Georg Peters (1812-1881). Im Juni 1834 liess er in Bern zwei Proklamationen drucken, eine «an die Unterdrückten

Deutschlands», die andere «an die deutschen Soldaten». Der Druck dieser Proklamationen erfolgte durch den Schriftsetzer Roth. Darin wurden die Soldaten aufgefordert, ihren Eid zu brechen.

Im Mai und Juni 1834 wurden die Statuten des Vereins ausgearbeitet. Diese wurden im Februar 1835 revidiert und nur in wenigen, unwesentlichen Punkten geändert. Die Statuten zeigten, dass sich das junge Deutschland mit den anderen gleichartigen Verbindungen zu einem «jungen Europa» zusammengeschlossen hatte. Zu den Mitteln zur Erreichung des Zwecks gehörte auch die Gewalt; die Verbindungen durften sich bewaffnen. An der Spitze der Verbindung stand ein nach bestimmten Zeitabschnitten neu zu wählendes Komitee, das die gemeinsamen Angelegenheiten der Klubs leitete, deren Mindestzahl auf fünf Mitglieder festgelegt war. Auf Verrat stand die Todesstrafe; jedes Mitglied war zur Vollstreckung des Urteils verpflichtet. Es wurde jedoch nie nachgewiesen, dass ein solches Urteil tatsächlich vollstreckt wurde. Einmal wurde ein Urteil gegen den Journalisten Stromeyer wegen eines Vergehens gefällt. August Breidenstein schrieb an Mazzini, die Vollstreckung des Todesurteils gegen Stromeyer werde bald erfolgen; er müsse sterben, bevor noch jemand wisse, dass er der Verbindung nicht mehr angehöre. Breidenstein wurde jedoch aus dem Verein ausgeschlossen, so dass das Urteil nicht vollstreckt wurde. Die Aufgenommenen leisteten einen Eid, der sie zu Mitgliedern des «Jungen Europa» machte; ein nachfolgendes Handgelöbnis verpflichtete sie als Mitglieder des «Jungen Deutschland». Das «Junge Deutschland», zu dessen Förderung Mazzini bei seiner Gründung 1.000 Franken beigesteuert hatte, gewann erheblich an Grösse und Bedeutung.[4]

«Seit Jahren reisen viele deutsche Handwerker in die Schweiz. Einige kamen auf den

Gedanken, diesen Leuten liberale Grundsätze mitzuteilen. So habe ich in Biel einen

Leseverein gestiftet, der oft von 40 bis 50 Handwerkern besucht war»

Ernst Schüler, Präsident des «Jungen Deutschland»

Ernst Schülers gründet In Biel den Handwerkerverein fürs «Junge Deutschland»

Der deutsche Flüchtling und Bieler Gymnasiallehrer Ernst Schüler gründete 1833 in Biel einen deutschen Arbeiterverein, den ersten in der Schweiz. Er nannte sich «Literarischer Leist». Damit zog er die deutschen Handwerker in den Strudel der politischen Ereignisse, indem er Mitglieder für eine zukünftige Arbeiterbewegung rekrutierte. Schüler wurde Vorsitzender des «Jungen Deutschland», des Gesamtverbandes der Handwerkervereine, und gleichzeitig Kommissar des «Jungen Europa». Ernst Schüler: «Ich bin ein natürliches Mitglied aller Verkündungen, welche zum Zweck haben, die gegenwärtige Ordnung in Deutschland zu untergraben.» Das Hauptziel der Vereinigung des jungen Deutschland war die Umwandlung ganz Deutschlands in eine einzige, unteilbare Republik, deren Grundlagen und Vorbereitungen von den so genannten Klubs geschaffen werden sollten. Sie hatten also die Aufgabe, durch Lektüre und Vorbereitung eigens verfasster Druckschriften die Gemüter der Handwerker gegen ihre Regierungen aufzuwiegeln und sie mit den Begriffen der Freiheit, Gleichheit und Humanität vertraut zu machen, die sich nur in einem jungen Europa zu finden schienen.

Das junge Deutschland bemühte sich vor allem um Anhänger und Mitarbeiter unter den zahlreichen Handwerksgesellen, die in grosser Zahl in die Schweiz zogen, um dort für kürzere oder längere Zeit Arbeit zu finden. Den Anfang machte Ernst Schüler in Biel. Die Idee funktionierte gut. Zum gleichen Zweck wurden Krankenvereine benutzt oder gegründet, die bald in Handwerkervereine oder Lesekränzchen umgewandelt wurden. Verbindungsmitglieder nahmen teil, und die ausschliessende Beschäftigung bestand im Vorlesen revolutionärer Schriften und im Singen revolutionärer Lieder. Am meisten verbreitet waren: «der Geächtete», die «junge Schweiz», das «Nordlicht», «die Erklärung der Rechte des Menschen und Bürgers», «die Patrioten und die Geistlichkeit», «die Volksbibliothek», die Parodie «das Vaterunser neuer Lesart», «das A-B-C-Buch der Freiheit» und das Gedicht «Hundert Handwerker». Die Verse des letzteren Gedichtes, die sich jeweils an eine einzelne Handwerkerzunft richteten, forderten die Arbeiter auf, ihre Werkzeuge für den Fürstenmord einzusetzen. Allein in Bern gehörten etwa 400 Handwerker solchen Vereinen an, und bei den Zusammenkünften waren in der Regel etwa 200 anwesend. Aus Gerichtsakten geht hervor, dass diese Vereine an einigen Orten, namentlich in Bern und Biel, eine feste Organisation hatten. Die Mitglieder waren nach Art des Männerbundes in Sektionen gegliedert, übten sich im Umgang mit Waffen und erklärten sich kampfbereit. Man wollte 1834 auch die Bewohner des Schwarzwaldes revolutionieren. Ein Brief aus Nidau und Biel vom November 1834, der in Frankfurt am Main eintraf, kündigte einen geplanten Zug nach Deutschland an; in einer Nachschrift heisst es: «Wachet und betet - nein exerziert, und wie die Jungfrauen stets ihre Lämpchen zur Hand hatten, den Bräutigam würdig zu empfangen, so habt Patronen bei der Hand.»

Ernst Schüler, Vorsitzender des Jungen Deutschland, erläuterte den Zweck des letzteren: «Es herrscht schon seit vielen Jahren der Gebrauch, dass viele deutsche Handwerker in die Schweiz reisen. Es kamen daher auch in der Schweiz einige auf den Gedanken, diesen Leuten liberale Grundsätze mitzuteilen, damit einst, bei ihrer Rückkehr nach Deutschland, die den Fürsten feindlicher Partei verstärkt werde. So habe ich schon vor einigen Jahren in Biel einen Leseverein gestiftet, der oft von 40 bis 50 Handwerkern besucht war.» Kaum war Ernst Schüler an die Spitze des Zentralkomitees berufen worden, als er die revolutionären Vereine des jungen Deutschland anwies, in allen Städten, in denen solche Vereine noch nicht bestanden, sofort solche zu gründen und in ihnen eine jungdeutsche Vorschule einzurichten, aus der Mitglieder geworben werden konnten. Mehrere solcher Lesevereine fanden sich in Bern in Bier- und Weinschenken, Gasthäusern, Wirtshäusern und Zünften. In Biel bei einem Hildebrand. In Luzern im Gasthaus zu den drei Schweizern; in Zürich, Lausanne, Genf, Vivis, La Chaux-de-Fonds und anderen Orten. Für die deutschen Flüchtlinge wurden in den Klubs politische Lesungen gehalten, das Vorgelesene erklärt und Freiheitslieder gesungen. Um Lesevereine und Klubs zu gründen, schickten die Studenten Kundschafter aus. Bald hatte das junge Deutschland 300 Mitglieder, vor allem Handwerker. In Frankreich gab es solche Vereine in Nancy, Lyon, Strassburg, Mulhouse und Pontarlier.

1834 feierten im Steinhölzli bei Bern mehrere hundert deutsche Handwerkern am Jahrestage der Julirevolution ein Fest zugunsten des jungen Deutschlands. Dabei

wurden die Nationalflaggen zerrissen, eine schwarz-rot-goldene Fahne gehisst und revolutionäre Lieder gesungen.

Am 18. Mai 1836 schrieb Ernst Schüler in einem Brief: «Es sei ein Geist unter sie gefahren, der zur Tat reifer mache. Am 28. Mai sei Generalversammlung, da werde jeder Klub in Militärordnung

geteilt und müsse exerzieren lernen.» Um diese Zeit fand eine Versammlung der vier Clubs in Zürich statt, um die nach Grenchen Abgeordneten zu wählen. Rauschenblatt nahm daran teil und bot sich

an, mit anderen nach dem Versammlungsort zu reisen, wo die Statuten revidiert und Beschlüsse gefasst werden sollten, die dem Zweck des Vereins eine grössere Wirksamkeit verleihen sollten. Kurz

darauf wurde eine Anzahl der Zürcher Klubmitglieder verhaftet und die Versammlung in Grenchen im Bachtelenbad in aller Eile abgesagt. Der Zürcher Bürgermeister Hess forderte Solothurn auf, alle

Teilnehmer des Kongresses zu verhaften und nach Amerika abzuschieben, damit in der Eidgenossenschaft wieder politische Ruhe herrsche. Solothurn schickte 120 Soldaten und 18 Polizisten ins

Bachtelenbad in Grenchen, um Mazzini, die Gebrüder Ruffini, Harro Harring und andere zu verhaften. Auch Dr. Josef Girard wurde verhaftet und ins Gefängnis gebracht. Die Solothurner fanden aber

keine belastenden Dokumente und liessen sie wieder frei. An dem Tag aber, an dem die Versammlung in Grenchen hätte stattfinden sollen, wurde sie auf Veranlassung von Ernst Schüler in Brügg

(Amtsbezirk Nidau) abgehalten, wo er den Vorsitz führte. Zu den Beschlüssen gehörten, nach dem in Beschlag genommenen Protokoll, neuere von Schüler in Vorschlag gebrachte Statuten, die eine feste

fortdauernde Verbindung des jungen Deutschland mit dem jungen Europa knüpften und die Einübung in den Waffen.

Unter den anwesenden waren:

-Ernst Schüler, Deckname: Robert (auch Bauer genannt), Lehrer am Gymnasium Biel, Mitarbeiter der jungen Schweiz, Mitglied und Präsident der Nationalverbindung des jungen Deutschland.

- Jakob Mühlhäuser, Deckname Harras, aus Bayern, Schriftsetzer in der jungen Schweiz zu Biel.

- Johann Wöhrlen, Deckname Roland, von Nördlingen in Bayern, Bürstenbinder, in Biel arbeitend, Mitglied des Zentral-Ausschusses in Biel.

- Johann Georg Klenk, aus dem Württembergischen, Schriftsetzer der jungen Schweiz in Biel.

- Philipp Knopp, von Neustadt in Bayern, Zeugschmiedgesell in Biel, Mitglied des Klubs daselbst.

- Wilhelm Thölke, Deckname Kraft, aus Hannover, Mitglied des Zentral-Ausschusses des jungen Deutschland zu Biel.

- Karl Mathy, von Karlsruhe, Übersetzer der jungen Schweiz in Biel. Mitglied des jungen Deutschland.

- Petersen, aus dem Holsteinischen, Schriftsetzer und Reisender der jungen Schweiz zu Biel.

Das junge Deutschland zählte, ganz abgesehen von seinen zahlreichen Verbündeten in den Kränzchen, gegen 300 Mitglieder in 28 Klubs.

Die Zeitung «Das Junge Deutschland»

Ernst Schüler gab ab 1836 eine eigene Zeitung unter dem Titel «Das Junge Deutschland» heraus, die in Biel gedruckt wurde. Ein Exemplar befindet sich im Generallandesarchiv in Karlsruhe. Schüler vertrat die Ansicht, dass sich die angestrebte Erneuerung in Deutschland nicht auf die äusseren Regierungsformen beschränken dürfe. Wenn der Staat das Eigentum nur gegen kleine Diebe schütze, nicht aber gegen den systematischen Raub der Grossen, dann könnten sich einige wenige am Schweiss der Armen bereichern. Der Bieler Gymnasiallehrer forderte seine Landsleute deshalb auf, nicht nur für geschriebene Verfassungen zu kämpfen, sondern auch soziale Verbesserungen anzustreben.[3]

Die radikale Bewegung «Die Junge Schweiz»

Das «Junge Europa» brauchte zu seiner Entstehung eine «Junge Schweiz», die am 26. Juli 1835 in Neuveville gegründet wurde. Der erste Artikel der Statuten lautete, dass die junge Schweiz ein Teil

des jungen Europa bilde. Die Hauptforderung war die Revision der Bundesverfassung durch einem vom Volk gewählten Rat, wobei die Kantone und ihre Institutionen bestehen bleiben, aber dem

allgemeinen Bund untergeordnet werden sollten. Zwei weitere Artikel verwahrten sich gegen jede Einmischung ausländischer Mächte in die inneren Angelegenheiten der Schweiz und forderten das

Asylrecht für alle ausländischen Verbannten. Um seine Ziele zu erreichen, sollte sich der Verein mit Gesellschaften, die ähnliche Bestrebungen verfolgten, in Verbindung setzen.[5] Die Neue Zürcher Zeitung von 1836 schrieb: «Ein Kommentar, der zu diesen Statuten gefunden werden konnte, findet sich in folgendem Schreiben (d. d. Sept. 1835),

welches bei einem verhafteten Propagandisten gefunden wurde. Er lautet:

I. Das Zentralkomitee der jungen Schweiz (des Nationalvereins) konstituiert sich als provisorische Regierung der Schweiz. Der Kantonalbund von 1815 wird für

aufgehoben erklärt, und an seine Stelle tritt die in der Konstitution bestimmte Staatsform.

II. Die Regierung der Schweiz erlässt unverzüglich einen Aufruf zu den Waffen an die ganze Nation. Über die Organisation der Truppen gelten die unter Kriegsartikel festgesetzten Bestimmungen im

Anhang zur Konstitution.

III. Die Regierung der Schweiz verpflichtet sich, die provisorische Regierung Deutschlands, sobald deren Truppen irgendeine Residenz eines regierenden deutschen Fürsten innehaben, als Regierung

Deutschlands öffentlich anzuerkennen.

IV. Die Regierung der Schweiz wird für die Bildung von Freikorps Sorge tragen, welche mit den schweizerischen Farben (rot und weiss) der Regierung Deutschlands von dem Augenblicke an, in welchem

ihre Anerkennung erfolgt ist, zur Verfügung gestellt werden.

XI. Die Regierungen Deutschlands und der Schweiz empfangen auch ferner ihre Befehle von der Zentralregierung zu Paris, und verpflichten sich, dieselben treulich zu befolgen.

XII. In allen übrigen Punkten bleiben die Bestimmungen der Konstitution in Kraft.»[6]

Das Organ des Verbandes war die zu Propagandazwecken entstandene Zeitung «Die Junge Schweiz - La Jeune Suisse - ein Blatt für Nationalität» und wurde in Biel

gedruckt.

Biel, Zentrum der Revolution

Der älteste deutsche Verein des Geheimbundes «Junges Deutschland» wurde 1833 in Biel gegründet. Die Stadt Biel galt fortan als eigentliches Zentrum des Jungen Europa und der Jungen Schweiz. Sie

beherbergte zahlreiche Revolutionäre.

Politische Flüchtlinge geben Schulunterricht

Die Vereinigung «Junges Deutschland» konnte auf die Mitgliedschaft mehrerer am Bieler Gymnasium angestellten Lehrer zählen. Einer der ersten war Ernst Schüler (1807-1881). Er stammte aus Darmstadt, studierte in Giessen Theologie und Philologie und unterrichtete anschliessen am dortigen Gymnasium. Nach dem Frankfurter Wachensturm, an dessen Vorbereitung er beteiligt war, floh Schüler im April 1833 in die Schweiz. 1833 wurde er durch ein Empfehlungsschreiben des in Deutschland geborenen Schriftstellers Heinrich Zschokke als Lehrer am Gymnasium angestellt. Zschokke und Schüler waren Mitglieder des Jungen Deutschland. Ernst Schüler wurde dadurch zu einer Schlüsselfigur des «Jungen Europa». Weitere Revolutionäre kamen nach Biel und wirkten am Gymnasium als Lehrer. Es waren dies Karl Mathy (1807-1868), Ernst Ludwig Rochholz (1809-1892), Heinrich Hattemer (Lateinlehrer von 1842 bis 1848). Andere sympathisierten mit den revolutionären Flüchtlingen, wie der Schweizer August Weingart (1797-1878). Auch Christian Grauff, der 1831 zum Rektor gewählt wurde, war ebenfalls ein deutscher Emigrant und Sympathisant des «Jungen Europa». Das Erziehungsdepartement warnte Grauff, er müsse den Schülern wahre Religiosität zu vermitteln, sonst riskiere er seine Anstellung. Einige Schüler des Bieler Gymnasiums wurden selbst zu Revolutionären, so Albert Galeer (am Gymnasium von 1829 bis 1831), Joseph-Arthur de Gobineau (Schüler von 1830 bis 1833) und der spätere Bundesrat Johann Ulrich Ochsenbein (Schüler von 1827 bis 1829), der für die Bieler Zeitschrift «Die junge Schweiz - La Jeune Suisse» Artikel schrieb.

Das Dufourschulhaus-Ost zur Zeiten der Revolution. Auf das Schulleben des Gymnasiums wirkte die Gefangennahme von Lehrern kontraproduktiv.

Alexander Schöni's «Revolutiossalon»

Der in Biel geborene Politiker Alexander Schöni (1769-1880) war der geistige Kopf der Bieler Radikalen. Von 1832 bis 1846 war er Grossrat, von 1835 bis 1846

Gerichtspräsident in Biel und von 1846 bis 1850 Regierungsstatthalter. Als die polnischen Flüchtlinge in den Kanton Bern kamen, setzte sich Schöni für sie ein und gewährte vielen anderen

politischen Flüchtlingen Unterkunft. Sein Wohnhaus an der Dufourstrasse 3 (damals Hintergasse) wurde als «Revolutionssalon» bekannt und zum Treffpunkt des «Jungen Europa». Zu seinen Gästen

gehörten u.a. der polnische Hauptmann Buckiewits, Harro Harring alias Paul Kasimirowicz (Deckname Hopfer und Johnes), wichtigster Verbindungsmann zwischen den Bieler Polenführern,[3] Giuseppe Mazzini, Gründer des Jungen Europa und die Gebrüder Ruffini.

«La Violette»

Im spätbarocken Wohnhaus «La Violette» oder «Garten» an der Quellgasse 8 (früher Rosiusstrasse), wohnte die Familie Gobineau mit ihrem Sohn Arthur im ersten Stock . Arthur Gobineau (1816-1882) genoss am Gymnasium den Unterricht in Deutsch und Schweizergeschichte. Später wurde er Diplomat und Rassenforscher [16]. Ab dem 18. 7. 1832 wohnten die Schriftstellerin Mathilde, Gräfin von Reichenbach (1799-1858) mit ihrer Tochter und einem Lehrer aus Sachsen im La Violette. Aus ihrem 1858 in Dresden geschriebenen Roman «Zeitspiegel in der Familie» geht hervor, dass die Mitglieder des Jungen Europa nicht immer mit Mazzini einer Meinung waren und die Pflichten des Eides brachen. Im Roman erzählt ein sich in Biel aufhaltender polnischer Freiheitskämpfer: «Ich bin ein Verbannter. Entweder bin ich von einem Mitglied des Vereins verraten worden, oder des Zufalls tückisches Spiel hat mich der Regierung als Mitglied des Jungen Europa entdeckt. (…) Eines Tages schlenderte ich bei der Stadt umgebenen Wallgräben gemächlich dahin, als einer meiner Landsleute, der General Ramorino (Girolamo Ramorino) an mich herantrat (…) Er brachte mir von Mazzini die Weisung, mich schleunigst nach Genf zu begeben (…) Ich werde Mazzinis Aufforderungen nach Genf zu gehen nicht Folge leisten. (…) Ich habe Grund zu vermuten, dass es hier irgendeinen Angriff unter der Leitung Ramorinos gibt. Wir Polen verknüpfen mit dem Namen Ramorino eine unglückliche Erinnerung, denn seiner verfehlten Expedition nach der Oberweichsel haben wir den Fall Warschaus und den unglücklichen Ausgang unseres letzten Freiheitskampfes zuzuschreiben (…) Meine nächste Sorge ist jetzt nur, auf eine Zeit lang spurlos zu verschwinden (…) Gleichen wir Flüchtlinge doch einem gehetzten Hirschen, der aus tiefen Wunde blutend doch zuletzt erschöpft zusammenbricht.»

Auch das Bieler Gymnasium und die beiden Gymnasiallehrer Weingart und Ernst Schüler finden ihren Platz im Roman. Der Ruf des Gymnasiums im Zusammenhang mit dem Jungen Europa war stadtbekannt. So riet man den Flüchtlingen: «Suchen sie doch eine Lehrerstelle am Gymnasium dieser Stadt.»

1833 wohnte im ersten Stock der Gymnasiallehrer Wilhelm Christian Binder mit seiner Familie und seinen Schwägerinnen. Binder trat 1831 seinen Dienst als Lehrer für

Deutsch und Geschichte in Ludwigsburg an. 1833 kündigte er und wurde zum württembergischen Legationssekretär in Wien ernannt. Sein Nachfolger wurde Ernst Schüler. Binder schrieb 1834 «die

Geschichte der Stadt und Landschaft Biel».[16] Er setzte sich intensiv mit der radikalen Bewegung und ihrer Folgen in der 1845 erschienenen «Geschichte des

philosophischen und revolutionären Jahrhunderts» auseinander.

Am 20. 9. 1833 zog Ludwig Lindt (1809-1857), Lehrer am Bieler Gymnasium und Vetter von Jeremias Gotthelf, in Binders ehemalige Wohnung ein.

Vom 18. 6. 1835 bis 11. 7. 1836 wohnte Giuseppe Mazzini’s Freund Karl Mathy in der «Violette». Gustav Freytag schrieb in Mathys Biografie: «Sein ganzes Glück war sein kleines Heimwesen, die

Gattin, die Kinder. Kaum hatte er den Haushalt in Biel eingerichtet, so lud er fröhlich Bekannte aus Baden zu Besuch. ‹Komm,› schrieb er einem derselben, ‹dann führe ich dich in meinen Weinbergen

herum, ich habe sie zwar Anderen zur Benutzung übergeben, aber sie liefern doch schöne Trauben und guten Most.› In seinem Haus verkehrten ausser Dr. Schneider, der sich als Hausarzt und als

zuverlässiger Ratgeber bewährte, fast nur Landsleute von der deutschen Seite des Rheins. Unter ihnen Ernst Rochholz, damals Lehrer am Gymnasium in Biel.» [22] Später zog er nach Grenchen und schliesslich nach Karlsruhe, wo er die Redaktion der Badischen Zeitung übernahm. Bei den Wahlen zur badischen Abgeordnetenkammer

wurde er Staatsminister.[16]

Die Obergasse

Die Obergasse mit Blick auf das 1875 abgebrochene Obertor. Reproduktion aus Biel Bienne, M. Bourquin, 1980. Foto: W. E. Frehse, um 1870.

Der «Tabakturm» (Rotschettenturm) von Flüchtling Johann Philipp Becker. Treffpunkt der radikalen Bewegung «Junges Deutschland» und «Junges Europa».

Wegen seiner Teilnahme am Hambacher Fest verhaftet und inhaftiert, floh Johann Philipp Becker (1809-1886) in die Schweiz und kam 1839 nach Biel. Hier betrieb er

zunächst zusammen mit Ernst Schüler Wein- und Uhrenhandel. 1842 führte Becker die Zigarren- und Tabakindustrie in Biel ein und kaufte 1846 das Doppelwohnhaus Obergasse 31 mit dem Rotschettenturm,

dessen oberen Teil er mit einem hölzernen Aufbau zum trocknen der Tabakblätter versah. Seine Fabrik beschäftigte über 70 Arbeiter, zu einem guten Teil politische Flüchtlinge.[16] Philipp Beckers Haus am Obertor wurde ein Zentrum für politischer Aussprachen. Er liess keine Gelegenheit aus, sich um das politische Leben zu kümmern. 1846

präsidierte er das Längendorfer Chutzeschiessen, an welchem hauptsächlich politisiert wurde. Er beteiligte sich am Freischarenzug und war im Sonderbundskrieg Stabshauptmann bei seinem Freund

Ulrich Ochsenbein.

Alexander Funk (1806-1871) aus Nidau wohnte an der Obergasse 16, unweit von Becker entfernt. Er führte in dem von ihm erworbenen Haus eine Anwaltskanzlei, wurde später Regierungsrat und

unterzeichnete 1848 als letzter Tagsatzungspräsident die neue Bundesverfassung.

An der Obergasse 14 wohnte der ehemalige Gymnasiast Albert Galeer, ein Förderer des Grütlivereins.[7]

Das Bieler Revolutionsblatt «Die junge Schweiz - La Jeune Suisse»

Anfang April 1835 wurde die zentrale Leitung der Vereinsausschüsse nach Biel verlegt, das fortan das geistige Zentrum des revolutionären Vereins bildete. Schon vorher hatten die Bieler Radikalen Karl Neuhaus, der spätere Schultheiss, Alexander Schöni, ab 1835 Gerichtspräsident von Biel, Dr. Johann Rudolf Schneider, der spätere Regierungsrat und andere die Möglichkeit der Gründung einer radikalen Zeitung geprüft. Schöni gewährte in seinem Wohnhaus (dem Revolutionssalon) politischen Flüchtlingen Unterkunft. Ihnen kamen Mazzini und Ernst Schüler zuvor, der sich mit einer Beilage von 3000 Franken am Blatt «Die Junge Schweiz» beteiligte.[5]

Mazzini brauchte für die Verwirklichung seines Ziels, die Schaffung eines freiheitlichen Bundesstaates, eine energische Propaganda. Zu diesem Zweck erschien in Biel in einer eigenen Druckerei, zu der der Berner Arzt Dr. med. Schneider die Mittel vorgestreckt hatte, jeden Mittwoch und Samstag eine zweisprachige Zeitung. Das Blatt trug den Doppeltitel «Die junge Schweiz - La Jeune Suisse» [8] und wurde laut Ernst Schüler am 31. Mai 1835 auf der Abgeordnetenversammlung in Grenchen zum Organ des jungen Europa erhoben. Das Kapital wurde durch Aktien aufgebracht, die sich grösstenteils in den Händen der Mitglieder der jungen Schweiz befanden. Die Redaktionskommission setzte sich aus namhaften bernischen Politikern zusammen: Grossrat Luis Grosjean-Gressot, Johann August Weingart, Gymnasiallehrer in Biel und später Nationalrat, Kaufmann Rossel-Gatschet von Biel, Kaufmann J. J. Lehmann von Nidau, Dr. J. R. Schneider, Arzt in Nidau und Rechtsanwalt Hubler. Von diesen hatte sich insbesondere der verantwortliche Verleger und Hauptaktionär Dr. Schneider durch die Juragewässerkorrektion und die Entsumpfung des Seelands um seinen Heimatkanton verdient gemacht. Er übernahm nach dem Zusammenbruch der Zeitung die Druckerei und führte sie unter seinem Namen in Biel weiter.[5]

Die deutschen Prospekte zur Finanzierung des Unternehmens wurden in Bern gedruckt. Die französischen druckten seit 1834 geflüchtete Neuenburger Republikaner in Renan

in der dortigen Druckerei des «Proscrit». Der «Proscrit» wurde bereits im Frühjahr 1835 wegen eines beleidigenden Artikels von der Berner Regierung verboten. Der Chefredakteur dieses «Proscrit

Neuchâtelois», der Franzose Garnier, wurde vorübergehend ausgewiesen, während sein Kollege Dumont in der neuen Druckerei der «Jungen Schweiz» in Biel angestellt wurde. Es gab aber nicht nur

äussere, sondern auch innere Verbindungen zwischen der in Renan eingehenden und der in Biel neu gegründeten Zeitung, denn die Abonnenten des «Proscrit» erhielten die Möglichkeit, die «Jungen

Schweiz» als Entschädigung für das bezahlte Abonnement zu erhalten. Als verantwortlicher Redaktor der Jungen Schweiz zeichnete zunächst C. Dumont [10] später Garnier. Die Hauptarbeit an der

Zeitung leistete jedoch der als Übersetzer engagierte deutsche Flüchtling Karl Mathy, der 1868 als badischer Ministerpräsident starb. Dieser schrieb nach eigenen Angaben wöchentlich zwei bis vier

Artikel für die Zeitung, ohne dafür bezahlt zu werden.[5]

Die Leitartikel stammten von Mazzini (Abhandlungen über die Patrioten und den Klerus, die Todesstrafe, die Öffentlichkeit in den auswärtigen Angelegenheiten, das Asylrecht, Unitarier und

Föderalisten), die Brüdern Ruffini, Melegari, dem späteren italienischen Minister und Gesandten in der Schweiz, den Brüdern Ludwig und Wilhelm Snell, dem Waadtländer Henri Druey, dem spätere

Bundesrat, und anderen. Mazzini blieb anonym; er schrieb als Schweizer, der weder Mitglied der Jungen Schweiz noch des Jungen Europa sei. Andere hatten Decknamen. Alle Fragen des öffentlichen

Lebens, Staats- und Verfassungsrecht, Moral- und Rechtsphilosophie, Volkswirtschaft und Sozialismus, Kultur und Religion, wurden darin behandelt. Besonders hervorzuheben war, dass im Verlag der

«Jungen Schweiz» das Heft «Sur la situation des femmes» von Karl Mathy erschien, das eine bessere Schulbildung für Frauen forderte.

Ihrer Verbreitung widmeten sich die Sektionen der jungen Schweiz und des jungen Deutschlands, sowie der Geheimbund der französischen Republikaner, mit dem das Comité des jungen Europa im April

1835 in Lausanne ein Kartell geschlossen hatte. Die Gesellschaft der jungen Schweiz gab noch die Zeitschrift Volksbibliothek heraus. Deren Redaktor und Hauptmitarbeiter war ebenfalls Karl Mathy.

Zweck war die Verbreitung gemeinnütziger, staatsbürgerlicher und volkswirtschaftlicher Kenntnisse ohne bestimmte politische Färbung. Mazzinis Ideen wirkten sich auch auf die Arbeiterbewegung aus.

Es darf als wahrscheinlich gelten, dass der erste wirkliche Führer dieser Bewegung, Albert Galeer, durch das Blatt «Junge Schweiz» angeregt und beeinflusst wurde. Zurzeit, als in Biel die «Junge

Schweiz» erschien, war Galeer 18 Jahre alt und besuchte die oberste Gymnasialklasse im Dufourschulhaus. [8] Verbreitet wurde das Blatt ausser durch die «Junge Schweiz» durch den Geheimbund

französischer Republikaner, mit dem das «Junge Europa» ein Kartell eingegangen war, und durch die in der Schweiz an etwa 20 Orten bestehenden Sektionen des «Jungen Deutschland». Nach einem Brief

von Ernst Schüler kauften über 300 deutsche Handwerker Aktien für das Blatt.

Das Ende der «Jungen Schweiz» und des Bieler Gymnasiums

Die Tagsatzung erliess am 11. August 1836 das Conclusum und wies die Flüchtlinge aus. Die Arbeitervereine wurden verboten und mit ihnen das kämpfende Organ, die

«Junge Schweiz». Die Redaktoren und Setzer wurden verhaftet. Am 23. Juli 1836 fiel das Organ der europäischen Reaktion zum Opfer. Ernst Schüler wurde unter Anklage des Hochverrats für mehrere

Monate in Untersuchungshaft genommen. In seinem Abschiedswort kündigte er bald den Tag einer neuen Auferstehung an. In Biel erschien 1836 die Zeitschrift «Das junge Deutschland». Von ihr ist nur

ein Heft erschienen. In einem Artikel der englischen Zeitung «The Globe» vom 23. August 1836, worin das Memorial der 35 nach England gebrachten deutschen Flüchtlinge an den Sekretär des

englischen Innenministeriums abgedruckt ist, heisst es: «Die erste Nummer der Zeitung ‹Junges Deutschland› erschien, als wir ins Gefängnis geworfen wurden.» [11] Ab 1836 kam in Biel die «Schweizerische Nationalzeitung» heraus, die aber, weil zu radikal, bald wieder verschwand.

Mit dem Gesetz vom 14. März 1834 über das höhere Gymnasium und die höhere Schule in Bern wurde das Bieler Gymnasium zurückgestuft. Zudem brachten die radikalen Lehrer das Bieler Gymnasium so

herab, dass es nur noch 20 Schüler zählte. Politische Reibereien, Verdächtigungen, Anfeindungen und Verfolgungen, die sich besonders um die politischen Flüchtlinge und Lehrer Dr. Grauff, Ernst

Schüler, Karl Mathy und Ernst Rochholz drehten und in denen auch Fellenberg in Hofwil eine Rolle spielte, beschleunigten den Prozess. Die Verhaftung vom Komitee der «Jungen Schweiz», darunter

Schüler, Mathy und Weingart führten dann zum Ende. Durch den Beschluss des Regierungsrats vom 12. September 1836 hörte das Gymnasium auf, zu existieren. An seiner Stelle trat das

Progymnasium.[12] Ernst Schüler durfte als Lehrer nicht mehr arbeiten. Er wurde jedoch am 19. Dezember vom Strafgericht in Biel von der Anklage auf

Hochverrat freigesprochen. Als er im folgenden Jahr seine Verteidigungsrede im Druck herausgab, aber mit einer Einleitung versah, die Ausfälle auf Regierung, Staatanwalt und Untersuchungsrichter

enthielt, zog er sich eine Bestrafung wegen Pressevergehen zu.

Buchdruckerei Schneider & Co.

Die Buchdruckerei der verbotenen Zeitung «Jungen Schweiz» wurde in Buchdruckerei «Schneider & Co.» unbenannt. Dr. Rudolf Schneider betraute Johann August Weingart, nachdem er als Lehrer für Französisch und Geografie am Bieler Gymnasium entlassen wurde, mit der Geschäftsführung. Mathilde, Gräfin von Reichenbach, schrieb 1859 in ihrem Roman «Ein Zeitspiegel in der Familie» darüber, woher das Flüchtlingsblatt von Johann August Weingart seinen Namen hat: «Friedrich Breitenstein war ein deutscher Flüchtling und Mitbegründer des Vereins des jungen Deutschland in der Schweiz. Dem Verein lag hauptsächlich daran die Handwerker für sich zu gewinnen, und dieses Anliegen wurde von begeisterten Schweizer Buchdrucker und Schriftsetzer gefördert. Das Zentral-Komitee besass eine richterliche Gewalt, welche die Macht hatte, Todesurteile zu verhängen. Die Mitgliedschaft wurde durch einen Efeukranz gekennzeichnet. Der Bieler Präsident war Weingart, der im Verein besonderes Ansehen genoss, da er das Flüchtlingsblatt herausgab, ein Hauptorgan aller politischen Verbindungen in der Schweiz. Giuseppe Mazzini gestaltete es mit. Breitenstein übergab an einem Fest seinem Tischnachbar Weingart, Lehrer am Gymnasium Biel, ein Paket Schriften. ‹Sehen Sie›, sagte Breitenstein, ‹diese poetischen Kleinigkeiten sind mir nach und nach zugeschickt worden von Männern, von denen einige meine Schicksalsgenossen sind. Ich möchte diese Manuskripte gern unter dem Titel Zeitstimmen drucken lassen.› ‹Wollen Sie mir gefälligst die Manuskripte auf einige Zeit anvertrauen.› sagte Weingart, ‹sie können mir vielleicht ein willkommenes Material bieten für die Zeitschrift, die ich zu begründen beabsichtige.› ‹Welche Titel gedenken Sie ihr zu geben?› fragte Breitenstein. ‹Ihnen zu Ehren soll es als Flüchtlingsblatt bekannt werden›, war die Antwort.»

Das Bieler Blatt «Volksbibliothek»

Im Geiste Mazzinis gab die Bieler Druckerei J. R. Schneider ab 1836 die von Karl Mathy (inzwischen Lehrer an der Bezirksschule Grenchen) gegründete Zeitschrift «Volksbibliothek für einen Batzen» heraus. Sie enthielt Artikel aus Geographie, Astronomie, Chemie, Gewerbekunde, Volksgesundheitspflege usw. Mathys Arbeit, «Der Zehnt wie er war, wie er ist und wie er nicht mehr sein wird» (1838), wurde preisgekrönt.

Die «schweizerische Nationalzeitung»

1836 erschien in der Buchdruckerei J.R. Schneider in Biel die «Schweizerische Nationalzeitung» des Berner Verlegers Peter Weber (Deckname für den aus Zürich

geflüchteten Verleger Heinrich Meyer). Nach dem Eingehen der «Jungen Schweiz» erschien sie zweimal wöchentlich. Motto: «Höret ihr Herren und lasset euch sagen, die Glocke hat Volk

geschlagen.»[16] Der Geist dieser Zeitung schien aber selbst den radikalsten Bielern zu radikal gewesen zu sein. Leute wie Johannes Römer, Alexander

Schöni, Louis Grosjean und Emanuel Schwab protestierten beim Kanton gegen die «unwürdige, jedes edle Gefühl verletzende Sprache» der «Schweizerischen Nationalzeitung». Verleger Weber fühlte sich

tief in seiner Ehre verletzt und erschoss sich. Das war auch das Ende der erst wenige Monate alten Zeitung.»[18]

Die Fortschritte der Revolution in der Schweiz beschrieb das Berliner politische Wochenblatt 1836 folgendermassen: «Allen Andersdenkenden werden in der Schweiz ein förmlicher

Vertilgungskrieg angekündigt, und vor allem werden die patriotischen Vereine der ganzen Schweiz aufgefordert, das blühende Jesuiten-Kollegium in Freiburg mit Waffengewalt auszurotten, da es nur

Zwietracht sähe, die Jugend verführe und ein unheilbringendes Gesindel sei. Das Bieler Blatt Volksbibliothek, das Geistliche verunglimpfte, wurde am öffentlichen Markt in Freiburg verbrannt. Am

6. Februar 1836 kündigten die Schweizer Blätter an, dass Abgeordnete des Schweizerischen National-Vereins in Aarberg zusammenkommen sollen, um unter anderem einen ganz neuen Staat (die

helvetische Einheit) einzuführen. Es versammelten sich 400 Männer. Johann August Weingart fordert im Namen der jungen Schweiz, dass jedes Mitglied des Nationalvereins sich verpflichtete, bis zur

nächsten Versammlung zwei Rekruten zu werben, deren jeder wieder zwei andere zu werben und zur nächsten Versammlung mitzubringen habe, wodurch zu Einführung der Rationalität ein bewaffnetes Korps

von 3600 Mann entstanden wäre, denn jedes Mitglied sollte dazu noch eine Flinte und 24 scharfe Patronen halten und seine Gedanken im Blatt ‹Junge Schweiz› niederlegen.»[13]

Radikale fordern die Ausweisung der Jesuiten

1841 beschloss der Grosse Rat des Kantons Aargau die Aufhebung der Klöster im Kantonsgebiet. Fast gleichzeitig entstand eine Bewegung mit dem Ziel, die Jesuiten aus der Schweiz auszuweisen. Der

Jesuitenorden war seit dem 16. Jahrhundert in der Schweiz präsent. Zentrale Aufgabe ist der Einsatz für Glaube und Gerechtigkeit. In Paraguay setzten sich die Jesuiten für den Schutz der Indianer

ein und 1631 gegen die Hexenprozesse. In der Schweiz unterstützten sie die Katholiken im Schulwesen. Sie pflegten Kranke, Gefangene und Soldaten. Mazzini und die Jesuiten verband die Philosophie,

eine Option für die Armen zu sein. Doch die Radikalen duldeten die Jesuiten als ein Orden der katholischen Kirche nicht und feindeten sie an. Im Wallis verweigerten die Jesuiten als Reaktion auf

die Schmähungen der «Jungen Schweiz», den Jungschweizern die Beichte und die Taufpatenschaft. Sie sprachen den Bann über die «Junge Schweiz» aus. Als 1844 beschlossen wurde, 7 Jesuiten an das

Priesterseminar in Luzern zu berufen, was durch den 1841 erfolgten Sieg der konservativen Partei möglich geworden war, begannen die Radikalen einen Krieg gegen die Jesuiten.

Zweite Flüchtlingswelle bringt «Die Neue Jurazeitung»

Auch die zweite deutsche Flüchtlingswelle sollte für die Bieler Presse von Bedeutung werden. Der aus Strassburg stammende Journalist und Redaktor Armand Karl Gsell veröffentlichte 1844 in Biel

die radikale «Neue Jurazeitung», dann machte er sich 1845 hoch verschuldet heimlich aus dem Staub.[17] Die Zeitung erschien ursprünglich in der Druckerei des

aus Nürnberg stammenden Johann Ulrich Offenhäuser, ging dann aber in die Lithographie und Buchdruckerei von Johann Martin Benz über.

Die Jurazeitung erschien von 1847 bis 1852 in der Druckerei Johann Martin Benz. Sie bezeichnete sich in ihrem Untertitel als «Schweizerisches Volksblatt zur Forderung eines jeden geistigen wie

materiellen Fortschrittes».[18] Johann Martin Benz (1815-1882) hatte sich in Genf und Innsbruck zum Lithographen ausgebildet, war seit 1840 Schreib- und

Zeichenlehrer am Bieler Progymnasium, gab dort seine Stelle auf und gründete 1847 zusammen mit seinem Bruder Alexander Benz eine Druckerei, die sie im erworbenen Schädelismatthaus einrichteten

und deutschen Flüchtlingen zur Verfügung stellten. In der Druckerei erschienen 1847 Werke von Ernst Schüler (La plus belle Entrée de la Suisse ou Course de Bâle à Bienne à travers le Jura

Bernois) und 1948 von Johann Philipp Becker (Die Neutralität nach dem Märchen der Menschenfresser). Im März 1848 berichtete die Zeitung, Karl Mathy ist in Biel, um im Auftrag der Freikorps von

Durlach und Heidelberg mit Vorwissen der Regierungsbehörde eine Waffenanleihe zu kontrahieren. Die Anleihe wurde von diesem Blatt empfohlen.

Erster Freischarerzug

Der Bieler Landammann Eduard Eugen Bloesch (1807-1866)

empörte sich in der ordentlichen Sommersession 1844 des Grossen Rates der Republik Bern über den Aargauer Antrag auf Ausweisung der Jesuiten: «Von uns verlangt man zu beschliessen, wir wollen in

Freiburg die Gesellschaft der Jesuiten mit Gewalt sprengen und zum Land hinaustreiben. Sind wir dazu befugt? Ich sehe darin einen Antrag zu einem der grössten Gewaltakte, welche ein Kanton gegen

einen anderen begehen kann. Als ich den Antrag von Aargau erstmals zu Gesicht bekam, fiel mir unverzüglich das Wort eines berühmten französischen Diplomaten ein: C’est pire qu’un crime, c’est une

bètise. Ich bitte Sie um Gotteswillen, diesen Antrag nicht erheblich zu erklären.» 1844 fand der erste Freischarenzug statt. Man versuchte die Stadt Luzern zu überrumpeln, in der die Jesuiten ein

Asyl gefunden hatten, doch der Angriff misslang. Ein antijesuitisches Komitee, dessen Mitglied der ehemalige Bieler Gymnasialschüler und spätere Bundesrat Ulrich Ochsenbein war, hielt im ganzen

Land anti-jesuitische Versammlungen ab. Als überzeugter Radikaler trat August Weingart als Redner gegen die Jesuiten auf.

Zweiter Freischarenzug

Im Frühjahr 1845 folgte der zweite Freischarenzug. Ulrich Ochsenbein führte ihn an. Auch Weingart nahm am zweiten Freischarenzug teil, der ihn in luzernische Gefangenschaft brachte. Weingart:

«Ich habe meinen Kampfgenossen vorgeschlagen, in allen Gemeinden, durch die wir kommen, den Pfarrer und 8 Vorgesetzte als Geiseln mitzunehmen und den Leuten zu erklären, wenn ihr euch bei unserem

Ein- oder Auszug die geringste Feindseligkeit gegen unsere Leute erlaubt, so sind diese 4 Kerle des Todes. Die Seeländer sind zahlreich, mit 3 Nidauer Kanonen angelangt, Ernst Schüler, Hauptmann

Carl Eduard Funk, Major Emanuel Dutoit zu Pferd an der Spitze.» Weingart wurde danach wegen seiner Teilnahme am Freischarenzug in Luzern gefangen genommen.

Der Sonderbundskrieg

Szene vom Sonderbundskrieg 1847.

Als Reaktion auf die beiden Freischarenzüge schlossen sich die sieben katholischen Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug, Freiburg und Wallis zum Sonderbund zusammen. Am 20. Juli 1847 entschied die Tagsatzung, der Sonderbund sei als unvereinbar mit dem Bundesvertrag aufzulösen. Diesem Beschluss unterzogen sich aber die Sonderbundskantone unter der Führung Luzerns nicht. Vom 15. bis 18. August 1847, genau in der Zeit, als die Tagsatzung beisammen war, fand in Biel das Längendorfer Schützenfest statt. Dieses Fest war eine Zusammenkunft der Berner, Solothurner und Neuenburger Radikalen, die sich hier trafen, um die neuesten politischen Ereignisse zu diskutieren. Am Schützenfest forderten Ernst Schüler, Alexander Schöni und der Grossratspräsident Niggeler (Anhänger der Jungen Schweiz) die Verbannung der 268 in der Schweiz lebenden Jesuiten. Der Sonderbundskrieg, der vom 4. bis 29. November dauerte, führte im November 1847 zur gewaltsamen Vertreibung der Jesuiten aus der ganzen Schweiz. Oberbefehlshaber der eidgenössischen Truppen war Henri Dufour. Die Armee bestand aus 7 Divisionen und zählte ohne Landsturm rund 100‘000 Mann, dem Sonderbund standen 85‘000 Mann mit dem Landsturm zur Verfügung. General Dufour, der den Auftrag erhalten hatte, die Auflösung des Sonderbundes mit Waffengewalt durchzuführen, war diese Tat zuwider. Er entschloss sich diesen Bürgerkrieg so schnell wie möglich zu beenden, weshalb er die Sonderbundskantone von verschiedenen Seiten her angriff. Bald kapitulierten die Regierungen der Urkantone und der Krieg war innerhalb von 25 Tagen beendet. Der Sonderbundskrieg mündete in den modernen Bundesstaat von 1848, doch die Jesuiten wurden weiterhin bedrängt. Der «Jesuitenartikel» der Bundesverfassung von 1848 besagt «Der Jesuitenorden und die ihm angegliederten Gesellschaften dürfen in keinem Teil der Schweiz Aufnahme finden». Er sollte die Niederlassungen der Jesuiten für immer fernhalten, und der 1874 angenommene Zusatz: «und es ist ihren Gliedern jede Wirksamkeit in Kirche und Schule untersagt», die Verbannung vom Schweizer Boden noch verschärfen. In den Kantonen Aargau und Thurgau wurden die Jesuitenschüler auch von jeder kantonalen Maturitäts- und Staatsprüfung und Staatsanstellung ausgeschlossen. Das Jesuitenverbot wurde erst 1973 wieder aufgehoben.

Eine neue Bundesverfassung

1848 wurde die neue Bundesverfassung in Biel mit 328 gegen 1 Stimme (Johann Philipp Becker) angenommen.[21] Im April und

September hatten die Aufstände im Grossherzogtum Baden und in der Pfalz eine grosse Zahl von Flüchtlingen in die Schweiz gebracht. Heinrich Hattemer (Lehrer am Bieler Progymnasium von 1824 bis

1848) kam zusammen mit Johann Philipp Becker den badischen Aufständischen zu Hilfe, kehrte nach deren Niederlage nach Biel zurück und wurde dort verhaftet. Er erhielt vom Amtsgericht Biel 6

Monate Kantonsverweis. [16] Am August trafen 100 deutsche Flüchtlinge in Biel ein.

Zentralausschuss der Deutschen in der Schweiz

Johann Philipp Becker organisierte 1848 die Deutsche

Legion und den Zentralausschuss der Deutschen in der Schweiz. Von Biel aus erliess der Zentralausschuss ein neues Rundschreiben an die Ortsvereine, um deren revolutionäre Hoffnungen zu beleben.

«Zwar sei der erste Versuch zur Gründung einer deutschen Republik nicht gelungen», hiess es darin, «allein man wisse jetzt, dass das Unternehmen nicht aus Mangel an Teilnahme des Volkes, sondern

nur an der schwachen Organisation, an der schlechten Bewaffnung und an der völligen Unkenntnis im Waffengebrauch gescheitert ist. Daher möchte man alle Anstalten treffen, um den Kräften der in

der Schweiz wohnenden Deutschen die höchste Wirksamkeit möglich zu machen, man müsse nun die Reorganisation der Vereine und der deutschen Legion beginnen.» Das von Becker unterzeichnete

Rundschreiben vom 27. März 1848 wurde von der St. Galler Gesandtschaft an den Bundespräsidenten weitergeleitet, der davon keine Kenntnis nahm, weil daraus klar hervorging, dass die Deutschen in

der Schweiz und namentlich in Biel daran arbeiteten, sich militärisch zu organisieren, um dann zu gegebener Zeit mit der Waffe in der Hand nach Deutschland zu ziehen. [20] Im selben Jahr gründete er in Biel die bald verbotene Zeitschrift «Die Revolution» und im September mit Hattemer den deutsch-republikanischen Wehrbund «Hilf

Dir». Dieser Verein fabrizierte eine Art Papiergeld, Schuldscheine, rückzahlbar durch die deutsche Republik, die aber in der Schweiz keine Abnehmer fanden.

Das neue Bieler Blatt «Die Revolution»

Am Freitag, 1. Dezember 1848 erschien in der Lithographie und Buchdruckerei Johann

Martin Benz in Biel als Organ der deutschen Flüchtlinge in der Schweiz die erste Nummer des Wochenblattes «Die Revolution». Der Mitredakteur Alfred Michel, ein deutscher Flüchtling, wurde durch

eine polizeiliche Massnahme des Kantons verwiesen. Mit der zweiten Nummer musste sie infolge Einschreitens der kantonalen Behörden ihren ursprünglichen Titel ändern in «Die -Evolution», wobei dem

Anfangsbuchstaben E jeweils ein Strich vorangesetzt wurde, um an den ursprünglichen Wortlaut zu erinnern. Im Untertitel wurde die Zeitung als das Organ der «Gesellschaft Hilf Dir» bezeichnet.

Verantwortlicher Redakteur war Johann Philipp Becker, der sich als deutscher Flüchtling in Biel niedergelassen hatte.

Das Programm der Zeitung, das in der ersten Nummer veröffentlicht wurde, lautete: «Die fortschreitende Verschlimmerung der vorläufigen Volksrechte in Deutschland und anderswo hat uns bewogen,

einen längst gehegten Plan, die Gründung eines Organs der in der Schweiz und im Ausland wohnenden Demokraten, auszuführen. Der teilweise Sieg der Reaktion vermehrt fortwährend die Zahl derer, die

nach den Erfahrungen der Geschichte das Heil der Zukunft, den sicheren Erfolg aller Freiheitsbestrebungen nur in einer innigeren Verbindung der freisinnigen Kräfte aller Völker erblicken können.

Diesen Anschluss zu beschleunigen und das Zusammenwirken zu fördern, wird eine der Hauptaufgaben dieses Organs sein. Unsere Hauptaufgaben sind: unerbittlicher Kampf gegen das Fürstentum, seine

Repräsentanten und Lakaien. Vernichtung der Pfarrergewalt usw. Die Revolution wird in diesem Sinne ein Organ der ganzen demokratischen Weltbewegung sein.»

Der Zeitung wurde zum Verhängnis, dass sie sich nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten in die deutsche Politik einmischte. Bereits am 26. März 1848, also noch bevor die «-Evolution»

herausgegeben wurde, hatten sich in Biel die Abordnungen der Deutschen aus den verschiedenen Kantonen der Schweiz zusammengefunden und eine Reihe weitreichender Beschlüsse gefasst: «Die in der

Schweiz wohnhaften Deutschen verteidigen ihre Heimat mit Bewaffnung und militärischer Organisation, dazu bilden je 100 Mann eine Kompanie und je 5 Kompanien ein Bataillon. Die Truppe führt den

Namen Deutsche Legion aus der Schweiz. Sitz des Waffendepots und der Legionskasse ist Biel.»[19] Die Anhänger Johann Philipp Beckers und seines Sekretärs

Heinrich Hattemer, Lateinlehrer am Bieler Gymnasium, konnten ihre militärischen Übungen für den badischen Aufstand eine Zeit lang unbehelligt durchführen. Dann griff die Berner Regierung ein.

Becker und Hattemer, welche den badischen Feldzug mitgemacht hatten, wurden verbannt, was zur Folge hatte, dass die «-Evolution» mit der Ausgabe vom 9. März 1849 eingestellt wurde.[19]

1849 galt Biel immer noch als Hauptquartier der deutschen Flüchtlinge unter der Leitung von Ernst Schüler und Johann Philipp Becker. Die Niederschlagung der Bewegung durch die preussischen

Truppen brachte erneut Flüchtlinge nach Biel und 9‘000 bis 10‘000 in die Schweiz. Die internationalen Beziehungen, die wegen Neuenburg zwischen der Schweiz und Preussen gespannt waren,

verschlechterten sich nun auch mit süddeutschen Staaten, die sie wegen des Missbrauchs des Asylrechts anklagten. Die Berner Regierung begann nun, den revolutionären Umtrieben Einhalt zu

gebieten.

Philipp Wilhelm K

Quellen/Sources: 1) Ludwig Suter, Schweizer Geschichte für Schule und Haus, Vierter Zeitraum, Stiftung Pestalozzianum, Einsiedeln 1912, S. 323; - 2)

«Das Bachtelenbad bei Grenchen und seine Bewohner»

in Bieler Tagblatt, Biel, 9. 8. 1919, S. 4; - 3) Dr. Wilfried

Haeberli, Biel als Zentrum der europäischen Emigration 1833-1836, Neues Bieler Jahrbuch 1964, S.52; - 4) «Das Junge Deutschland» in Leipziger allgemeine Zeitung, Nr. 309, Leipzig, 05.11.1839, S.

3603; - 5) E. Haeflinger, Josef Mazzini und sein Aufenthalt in Grenchen in Zeitschrift für schweizerische Geschichte, Nr. 4, 1926, S. 499f; - 6) Neue Zürcher Zeitung, 25. 7. 1836, S. 357; - 7)

Bq, Biel in der Flüchtlingszeit in Bieler Tagblatt, Biel, 28. 8. 1965, S. 3; - 8) Hans Müller, «Der Schweizer Grütliverein und die junge Schweiz» in Wissen und Leben, Nr. 20, 1918, S. 201ff; -

10) Bieler Tagblatt, Nr. 106, Biel, 7. 5. 1936; - 11) L. Stewart, «Die junge Schweiz» in Rote Revue, Nr. 5, 1935, S. 246f; - 12) Jakob Wyss, Die alten Wohnstätten des Gymnasiums in Biel, Biel,

1920, S. 14; - 13) Berliner politisches Wochenblatt, Nr. 14, Berlin, 3. 4. 1836, S. 82ff; -- 14) Heinrich Leonard, Dr. Georg Fein, «Vorkämpfer der deutschen und schweizerischen Arbeiterbewegung»

in Rote Revue, Nr. 11/12, 1932, S. 360; - 15) Rudolf Steiner, 175 Jahre Gewerbliche Schulen Waldshut, Vom Jura zum Schwarzwald, Blätter für Heimatkunde, Nr. 86, Laufenburg 2012, S. 76; - 16)

Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel 1999; - 17) Eidgenössische Zeitung, Zürich, 29. 7. 1845, S. 863; - 18) Fritz Probst, Bieler Tagblatt, Biel, 2.

12. 1989, S. 20; - 19) Werner Bourquin, «Die Bieler Presse» in Bieler Tagblatt, Biel, 9. 5. 1932, S.4; 20) Anton von Tillier, Geschichte der Eidgenossenschaft während der Zeit des sogenannten

Fortschrittes, Band 3, Bern 1855, S. 276f; - 21) Gustav Blösch, Chronik von Biel von den ältesten Zeiten bis zu Ende 1873, Biel, Buchdr. E. Schüler, 1875; - 22) Gustav Freytag, Gesammelte Werke:

Karl Mathy, Band 22, Leipzig, 1888, S. 139

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.