- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1911-1950

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour

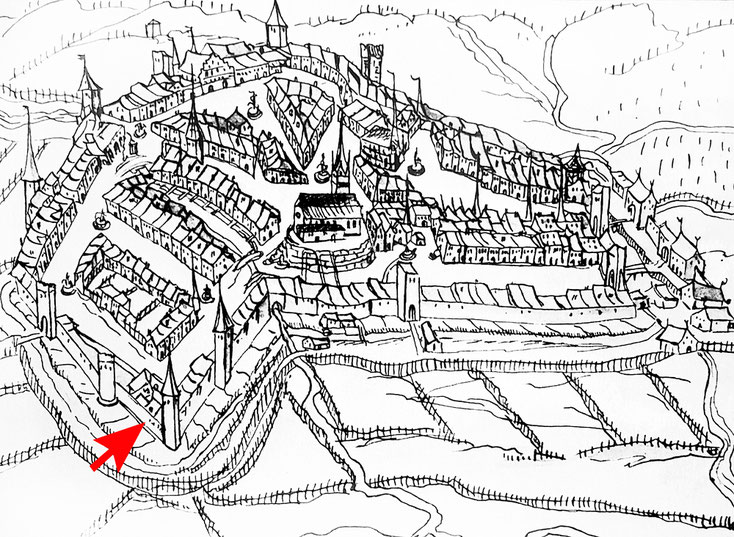

Johanniterkloster (1456-1528)

Das Johanniterkloster auf einem Kupferstich von Matthäus Merian, nach einer Zeichnung von J. H. Laubschers, 1642. Das Gebäude markierte die südöstliche Ecke der

Stadtmauer.

Le couvent

L’origine de l’actuel collège Dufour remonte à la fin du Moyen Âge. En 1454, une commanderie de l’ordre de Saint-Jean de Jerusalem fondait à Bienne un couvent et une

église dans la «ville neuve».

Foto rechts: Das heutige Dufourschulhaus hat seinen Ursprung im Spätmittelalter. 1454 gründete der Johanniterorden in Biel in der sogenannten Neuenstadt ein Kloster mit einer Kirche.

Der Johanniterorden, seit dem 16. Jahrhundert nach seinem Hauptsitz Malteserorden genannt, führt seinen Ursprung auf das von Gregor I. dem Grossen (590—604) am Ende des 6. Jahrhunderts in Jerusalem gegründete Pilgerhospiz zurück. Ab dem 12. Jahrhundert begangen sich in fast allen Gebieten der heutigen Schweiz Johanniterhäuser (Komtureien) zu bilden. Der grösste Teil davon fällt auf die deutsche Schweiz. Es entstanden Johanniterhäuser im Kt. Thurgau (Tobel), Kt. Zürich (Bubikon, Küsnacht, Wädenswil); Kt. Aargau (Rheinfelden, Leuggern, Klingnau, Biberstein), Kt. Basel (Basel), Kt. Luzern (Hohenrain, Reitlen), Kt. Bern (Münchenbuchsee, Thunstetten, Biel), Kt. Freiburg (Freiburg, Magnedens, Montbrelloz), Kt. Waadt (La Chaux-de-Fonds, Croze, Orbe, Moudon, Monteron), Kt. Genf (Compesieres), Kt. Wallis (Salgesch) und auf dem Simplon nahe beim Hobschensee; Kt. Tessin (Malcantone), Kt. Graubünden (Misox). Die Johanniterordnen machten sich einen Namen durch wohltätigen Hospitaldienst gegenüber Armen, Kranken und Pilgern.[5]

Am 10. Juni 1454 kam zwischen Bruder Heinrich Staler, Komtur des Hauses Küsnacht (ZH) und dem Meyer und Rat von Biel sowie dem Pfarrer von Biel ein Vertrag zustand. Letztere erteilten Staler die Einwilligung, ein Kloster zu Ehren der Maria und Johannes des Täufers auf dem ihm einzuräumenden Platz zu gründen. Die Leistungen und Bedingungen sind in einer Akte vom 16. April 1455 festgestellt. Die Stadt räumte den verfügbaren Bauplatz ein und steuerte an den Ankauf von 6 anstossenden Häusern 150 Gulden bei. Die Ringmauern und die Türme durften die Johanniter auch benützen, aber die Wehrgänge auf den Mauern mussten frei bleiben. Der Stadtgraben vor der Ringmauer musste vom roten Turm bis zum Nidautor den Johannitern als Weiher dienen. Die Bürger hatten Führungen zu leisten und das Holz zum Bau herzuführen. Die Stadt übernahm die Hälfte der Kosten zur Bedachung für Kirche und Konventhaus. An das Almosen und die Spende, die wöchentlich am Freitag im Kloster ausgeteilt werden sollte, trug die Stadt mit einer Rente von 30 Gulden bei. Als 1456 der Bau des Klosters begann, erhob der Abt von Erlach Opposition und erwirkte vom Bischof von Lausanne ein Verbot des Baus. Er befürchtete eine Schmälerung seiner Rechte. Das intervenieren der Stadt beseitigte das Verbot.[6]

Heinrich Staler schloss am 15. April 1457 auch noch einen Vertrag mit den Brüdern seines Gotteshauses zu Küssnacht ab. Demzufolge gelangen die Brüder in den Besitz aller Güter, die er selbst gekauft hatte. Nach seinem Tod sollten sie den jährlich fälligen Bodenzins von 20 Eimern Wein, 20 Mütt Korn und 20 Mütt Haber für das Gotteshaus Biel übernehmen und an zwei festgelegten Tagen Seelenmessen lesen.[15]

In der ausgestellten Urkunde heisst es:

- Werde Heinrich Staler gesetzt als rechter Komtur des Hauses

- solle die Brüderschaft nach dessen Tode mit Gunst, Wissen und Willen des Meisters deutscher Lande einen andern Komtur setzen

- solle dieser Komtur der Brüderschaft und zweien oder dreien weltlichen Pflegern aus dem Rath zu Biel alljährlich Rechnung ablegen

- wenn er seine Pflichten nicht erfülle, so möge ihn die Brüderschaft mit Zuziehung der weltlichen Pfleger strafen , oder im Falle der Not absetzen

- solle kein Bruder gegeben noch genommen werden, ohne der Brüderschaft Gunst, Wissen und Willen

- solle dieselbe unter Korrektion und Visitation eines Meisters deutscher Lande oder seines Statthalters stehen

- sollen der Brüderschaft alle Nutzungen, Zinse, Zehnten von Korn, Holz, Feld, Ehehaften und Rechte gehören, welche das Gotteshaus bereits besitze oder später erst erhalten oder erwerben möge

- dafür solle die Brüderschaft aber die Kirche versehen, besorgen mit Gottesdienst, mit Lesen, Singen und andern tröstlichen Ordnungen, das Haus in Ehren halten, jährlich 1 Gulden und bei des Komturs Tod 3 Gulden dem Konvent zu Rhodus geben

- solle dieselbe entbunden sein, zu Kapitel und Gespräch zu kommen

- möge sie selbst ihre Brüder strafen, welche gegen den Orden fehlen

- bleibe dem Hause alles Gut Derjenigen, welche in demselben sterben

- möge die Brüderschaft nichts versetzen oder veräussern, ohne der 2 oder 3 weltlichen Pfleger Wissen und Willen

- sterbe einer der Pfleger, so möge der Komtur und die Brüderschaft mit den zweien übrig bleibenden einen andern wählen

- erfülle einer der Pfleger seine Pflichten nicht, so mögen der Komtur und die Brüderschaft mit den beiden andern denselben absetzen und einen neuen wählen.[14]

Nach Vollendung des Konventhauses fand 1460 in Gegenwart des Komturs von Buchsee die Grundsteinlegung der Kirche statt. Am 19. Juli 1466 konnte die Kirche endlich eingeweiht werden. Die Stadt spendet 1467 zur Kirchweih dem Kloster 4 Kannen Wein. An das Dach des Hauses, das der Kontur vor dem Kloster errichten liess, schenkte die Stadt 1479 2000 Ziegel. In demselben Jahr malt Jakob Wildermuth, Glaser in Biel, ein Fenster für die Konventsstube. Urs Werder von Bern machte 1485 ein Fenster in das Kloster. Ein Vertrag, der zwischen dem Konvent des Klosters und den Kaplänen der Benediktuskirche gemacht wurde, bestimmte, dass alle diejenigen, die in der Klosterkirche beerdigt sein wollten, bei ihrer Bestattung zuerst in die Stadtkirche getragen werden mussten; danach konnte die Beisetzung in der Klosterkirche erfolgen. Nach dem Tod des ersten Komturs Heinrich Staler folgte 1459 Erasmus Wild, 1467 Steffan Lang, 1503 Johann Andres und 1524 Peter Pfiffer.[6] Die Einkünfte des Ritterhauses waren tief. Deshalb musste der Komtur aus seinem Privatvermögen die eingegangene Verpflichtung zur Armenspeisung bezahlen. Dem Johanniterkloster war kein langes Leben beschieden, da es mit der Reformation aufgehoben wurde.

Freihof (1529-1559)

Die Stadt veräusserte das Klostergebäude 1529 durch Tausch dem Junker Valerius Göuffi, doch war an den Vertrag die Bedingung geknüpft, dass es ein Freihof bleiben solle. Die Möglichkeit, innerhalb der Klostermauern Schutz zu suchen, blieb gewährt. Man nannte solche Asylstätten «Freiheit», «Freihung», «Freihaus» oder «Freihof». 1559 kaufte die Stadt den Freihof, wie das Kloster damals genannt wurde, wieder zurück.[7]

Städtisches Armenhaus (1589-1745)

Das ehemalige Kloster diente 1589 hauptsächlich der Armen- und Spitalverwaltung. Der Spitalvogt hatte dort Amtswohnung, nutzte Garten und Baumgarten, und einzelne Arme waren darin verpfründet. So blieb es bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts. Verhandlungen, die zwischen dem Rat und dem französischen Industriellen François Bambel, geführt wurden und die auf die Verwendung des Klosters und seiner Dependenzen zur Einrichtung eine Manufaktur abzielten, blieben erfolglos. [8]

Un couvent devenu hôpital

En 1751, la ville transféra dans l’ancien couvent l’hôpital qui avait été fondé en 1415 au Pont du Moulin. l’église du couvent fut entièrement démolie. Cet hôpital acceuillait malades, pauvres, orphelins et vieillards.[4]

L’ancien couvent de l’ordre de Saint-Jean de Jerusalem, vue du sud. De 1745 à 1751, le couvent a été transformé en hôpital.

Dessin à la plume de Johann Augustin Verresius, 1627

Spital (1751-1818)

Das erste Spital wurde 1415 aufgrund einer Stiftung der Eheleute Anna und Heinrich Färber aus Freiburg neben dem Tor der Schmiedengasse eröffnet. Sie schenken dazu 100 Kronen franz. Währung. [9] Im 18. Jahrhunderts kamen Klagen über den schlechten Zustand des Spitals. Daher entschloss der Rat am 11. Januar 1740: «Weil das Spital sich in einem baulosen Zustand befindet, die Einrichtung dessen zu beschaffen, da die Armen sehr schlecht verpflegt werden, also habe man eine Kommission verordnet, um zu besprechen, wie man das einte und andere verbessern kann und ob dazu die Veranstaltung einer Lotterie nicht etwa dienlich wäre».

1745 beschloss der Rat, das alte Spital dem Buchdrucker Christoph Heilmann zu verkaufen und ein neues Spital im Kloster einzurichten. Sofort begann der Umbau, schritt aber langsam vorwärts, da nicht genügende Mittel vorhanden waren. Die Lotterie hatte sich nicht als dienlich erwiesen.[8] Resigniert beschloss die Spitalbaukommission am 29. Juni 1748, man solle das angefangene Gebäude fortführen und in Gottes Namen unter Dach setzen, dasselbe zu einer gemeinen Verpflegung einrichten, inzwischen aber soll man zusammensitzen und eine Fondum aussuchen, wie solches zu bestreiten sei.[8]

Der archäologische Dienst des Kantons Bern hält fest: «Bis anhin hatte man angenommen, dass für den Spitalbau grosse Teile des Klosters respektive der Stadtmauer beibehalten wurden. Die bauarchäologischen Untersuchungen von 2021/22 belegen jedoch genau das Gegenteil: Das Spital war ein kompletter Neubau. Mit dem symmetrischen Aufbau der Südostfassade, dem flächigen, gebrochen weissen Verputz, den hochwertigen Fenstergewänden aus Hauterive-Kalkstein sowie den Grisaillemalereien im Innern genügte der barocke Spitalneubau hohen repräsentativen Ansprüchen.» [16]

Umzug nach 330 Jahren von der Schmiedengasse ins ehemalige Kloster

Das Gebäude war 1751 soweit fertiggestellt, dass es mit 30 Pfründern bezogen werden konnte, deren Unterhalt in 7 Wochen auf 60 Kronen zu stehen kam, wonach zu berechnen war, dass 40 Pfründer jährlich 1000 Kronen kosten müssten. Das Einkommen reichte aber nicht hin, denn der Ertrag des Spitalgutes war nur 360 Kronen, der Kirchsäckel gab 120 Kronen, sodass man von den Bergen eine Anzahl Schweine, Anken und Käse dem Spital widmete. Der ehemalige Klosterbau zeigte gegen früher ein stark verändertes Aussehen. An Stelle der nach Süden und Osten abschliessenden Ringmauern waren neue Fassaden getreten. Nur der rote Turm an der Südostecke rettete sich in die neue Zeit hinüber. Der Name Kloster blieb erhalten. Noch im folgenden Jahrhundert sprach man von einer neuen Klostereinrichtung.[8]

Die Spitalordnung, das sogenannte Kloster-Reglement, kannte folgende Kategorien von Insassen: arme Durchreisende, ständig verpflegte Arme, Waisen und mit unheilbaren Gebrechen behaftete Personen. Das Spital war demnach eher ein Armenasyl als ein Krankenhaus.[9] 1814 diente das Spital als Militärlazarett, da eine heftige Typhusepidemie ausbrach, die unter den Pfleger/innen zahlreiche Opfer forderte.[8]

Spital weicht neu gegründetem Gymnasium

Am 21. März 1818 beschloss der Kleine Stadtrat - wie nun die städtische Exekutive hiess - die

Verlegung des Gymnasiums ins Klostergebäude. Die «Herren zu Burgern» protestierten aber am 21. April gegen die Verlegung des Gymnasiums und das Projekt einer neuen Spitaleinrichtung, worauf man

der Streit der Regierung in Bern zur Entscheidung unterbreitete. Diese stellte sich auf die Seite vom Stadtrat, und da sie wohl die Haltung der «Herren zu Burgern» einem Rest revolutionären

Geistes zuschrieb, liess sie dieselben am 17. Juni durch den Oberamtmann von Fischer in Nidau auf dem Rathaus versammeln und landesväterlich abkanzeln. [8] So zog 1818 das Spital in das

Thellunghaus an der Untergasse 45.

Das Bürgerspital und seine Bibliothek

Die erste öffentliche Bibliothek Biels wurde von dem aus Zürich zugewanderten Stadtpfarrer Johann Jakob Eldin 1765 als «Moralische Burgerbibliothek» ins Leben gerufen. Daraus entstand 100 Jahre später die Stadtbibliothek. Eldin war seit 1747 Helfer und Lehrer der oberen Unterweisung und bis 1757 Pfarrer an der deutschen Kirche, welcher bis zu seinem Tod am 29. Oktober 1780 auch die Direktion der Bibliothek innehatte.[13]

Clemens M. Moser, ehemaliger Direktor der Stadtbibliothek Biel: «Seit 1734 war der erste Buchdrucker, Verleger und Buchhändler Johann Christoph Heilmann in der Stadt tätig. 1747 schenkte er jedem Ratsherren ein Buch. Das Werk «Die Psalmen Davids› herausgegeben durch den Bieler Stadtpfarrer Johann Conrad Gottfried Wildermeth wurde dankend entgegengenommen. Die Politiker überlegten, «ob damit nicht der Anfang einer Stadtbibliothek gemacht werden sollte›. Es dauerte jedoch noch weitere 18 Jahre bis diese Überlegungen gereift waren und die Stadtbibliothek gegründet werden konnte. Die «Ökonomischen Gesellschaft in Biel», gegründet 1761 von Jean Rodolphe Vautravers und die politischen Auseinandersetzungen, die der Aufenthalt seines Freundes Rousseaus in Biel brachten, unterstützten das Gedankengut der Aufklärung in Biel und förderten die Initiative einer Bibliothek. Auch wurde in der Zwischenzeit «das neue Spitalgebäude vollendet, die Schule zu höherer Bildung der hiesigen Jugend reorganisiert..., um die Moral zu fördern und den Geist zu bilden und eine Bibliothek gestiftet. Der Neffe Johann Conrad Gottfried Wildermeth’s, Alexander Jakob Wildermeth (Venner, später Bürgermeister und Fabrikbesitzer) gehörte mit seinem Sohn Jakob Sigmund (Stadtschreiber) zu den Gründervätern der ‹Moralischen Burgerbibliothek›. Vater und Sohn Wildermeth übernahmen zusammen mit dem Stadtpfarrer Eldin die Idee einer Stadtbibliothek und lancierten 1765 einen Aufruf um Beitritt zu einer Bibliothek-Gesellschaft. Ziel dieser Gesellschaft war es, eine öffentliche Bibliothek zu errichten. Innert Kürze unterzeichneten 88 Stadtbewohner diese Initiative. Damit verpflichteten sie sich, die Bibliothek mit einem jährlichen Beitrag zu unterstützen. Am 1. Oktober 1765 wurde die Gründung der ‹Moralischen Burgerbibliothek› beschlossen. Als eigentliche Trägerschaft galten die Bibliothek-Gesellschaft und die Bibliothek-Direktion mit insgesamt 7 Mitgliedern. A.J. Wildermeth übernahm den Vorsitz (Präsidium) der Gesellschaft, Pfarrer Eldin denjenigen der siebenköpfigen Direktion. Erster Bibliothekar war Pfarrhelfer Karl Emanuel Herrmann. Die Gesellschaft gelangt an den Rat mit der Bitte um Räumlichkeiten zur Unterbringung der Bücher und um die Erlaubnis eine Geldlotterie durchzuführen. Am 25. November bewilligte der Rat die Lotterie. Dank dieser und zahlreichen privaten Spenden konnte die erste Bibliothek in einem Zimmer im ehemaligen Klostergebäude untergebracht werden. 1781 wurde für die Bibliothek im gleichen Bau ein weiteres Zimmer zur Verfügung gestellt. 1872 schenkte die Burgergemeinde die Bibliothek der Stadt. Aus der ‹Moralischen Burgerbibliothek› wurde so die ‹Stadtbibliothek Biel›».[12]

La bibliothèque morale des bourgeois

En 1751, la bibliothèque fut installée dans une pièce de l’ancien hospice-commanderie de Saint Jean. Une salle supplémentaire sera mise à sa disposition en

1781.

Maurice Paronitti: «Une bibliothèque morale comme celle qui a vu le jour à Bienne en 1765 devait correspondre par son contenu aux particularités politiques et surtout religieuses de

son temps. Pour être en syntonie avec le concept de moralité, le responsable de la bibliothèque sera, au début, un pasteur.Le but des créateurs de 1765 de la bibliothèque de Bienne a été, de

contribuer au progrès des Lumières à Bienne. Moyennant des dons et des loteries, on put acheter en quelques années environ 1500 livres. En mars 1747, l’imprimeur Johann Christoph Heilmann offrit

à chacun des membres de l’exécutif de l époque un exemplaire des Psaumes de David, édité par le pasteur de la ville, Jakob Konrad Wildermeth. Le Conseil, cherchant une solution pour mettre

ces livres à la disposition des églises et des écoles, transmit toute l’affaire à la commission des écoles de l époque, la chargeant de réfléchir à comment et où édifier une bibliothèque

publique. Certains bourgeois visionnaires se saisirent par la suite de l’idée, et la première bibliothèque publique de Bienne, ‹La bibliothèque morale des bourgeois de la ville› fut fondée ainsi

en 1765 sur l’initiative d’Alexander Jakob Wildermeth, le neveu du pasteur, et de l’un de ses fils, Jakob Sigmund. Les deux fondateurs invitèrent leurs combourgeois à adhérer à la Société de la

bibliothèque. Ils furent 88 à répondre à l’appel et à s’inscrire sur la liste de souscription le 25 novembre 1765. Par leur signature, ils s’engageaient à soutenir la bibliothèque en versant une

contribution annuelle. Officiellement fondée, la Société de la bibliothèque eut pour premier président Alexander Jakob Wildermeth, banneret et futur bourgmestre puis maire. Le pasteur Johann

Jakob Eldin, s’occupa de l’aménagement matériel de la bibliothèque, dont il devint le directeur. La nouvelle institution s’assura de l’autorisation et de la protection des autorités et demanda

même au Conseil la permission d’organiser une loterie pour réunir des fonds, ce qui lui fut accordé. Durant les années qui ont suivi la création de la bibliothèque bourgeoise, de nombreux dons

privés de livres agrandirent son catalogue.»[11]

En 1872, la Commune bourgeoise céda finalement la bibliothèque à la Commune municipale. La «bibliothèque morale des bourgeois» est ainsi devenue la ‹bibliothèque de la ville de Bienne».

Philipp Wilhelm K

Quellen/Sources: 1) «Rénovation totale de l’École Dufour : inauguration et journée portes ouvertes» in biel-bienne.ch, abgerufen 17. 9. 2022; - 2) Kantonale

Denkmalpflege Bern, Bauinventar der Stadt Biel 2003; - 3) Stadt Biel: Inventar schützenswerter Objekte, Stadtplanungsamt Biel 1985, S. 28ff - 4) Pietro Scandola, Häuser erzählen ... die

Geschichte Biels vom Mittelalter bis heute, Biel: Museum Neuhaus, 2010, S. 6ff; - 5) Johann Karl Setiz, «Der Johanniterorden und dessen Komtureien in der Schweiz» in Deutscher

Geschichtsforschender Verein des Kantons Freiburg, Nr. 17, Freiburg i. Ue 1910, S. 7ff; - 6) Heinrich Türler, «Das

Johanniterkloster» in Neues Berner Taschenbuch, 1903, S. 153ff; - 7) Varia, «Skelettfunde in Biel» in

Historischer Verein des Kantons Bern, 1920, S.224f; - 8) Jacob Wyss, Die alten Wohnstätten des Gymnasiums in Biel zur Erinnerung an den in Frühling 1910 erfolgten Umzug dieser Anstalt, Biel,

1910; - 9) Hermann Fehr, «100 Jahre Bezirksspital Biel» in Bieler Jahrbuch 1967, S. 71; 10) Christoph Lörtscher, 660 Jahre Stadtgeschichte. Vom Roten Turm zum Dufourschulhaus, Biel 2000, S. 1ff;

- 11) Maurice Paronitti, «250 Jahre Stadtbibliothek Biel», in Annales biennoises 2015, S. 132ff; 12) Clemens M. Moser, «Von der Moralischen Burgerbibliothek zum Dritten Ort» in Bieler Jahrbuch

2019, S. 75f; - 13) Urs Christoph Graf, «Gedruckte Schätze aus vergangener Zeit» in Bieler Jahrbuch 2008, S. 36ff; - 14) Cäsar Adolf Blösch, Geschichte der Stadt Biel und ihres Panner-Gebietes,

Zweites Kapitel, 1855-1856, S. 234; 15) Carl Friedrich Ludwig Lohner, Die reformierten Kirchen und ihre Vorsteher im eidgenössischen Freistaate Bern nebst den vormaligen Klöstern, Thun,

1864-1867, S. 469f; - 16) Marco Amstutz, Jonathan Frey, Biel, General-Dufour-Strasse 22: Stadtturm, Spital, Schulhaus» in Archäologie Bern: Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern,

2023, S. 70f

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.