- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1911-1950

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour

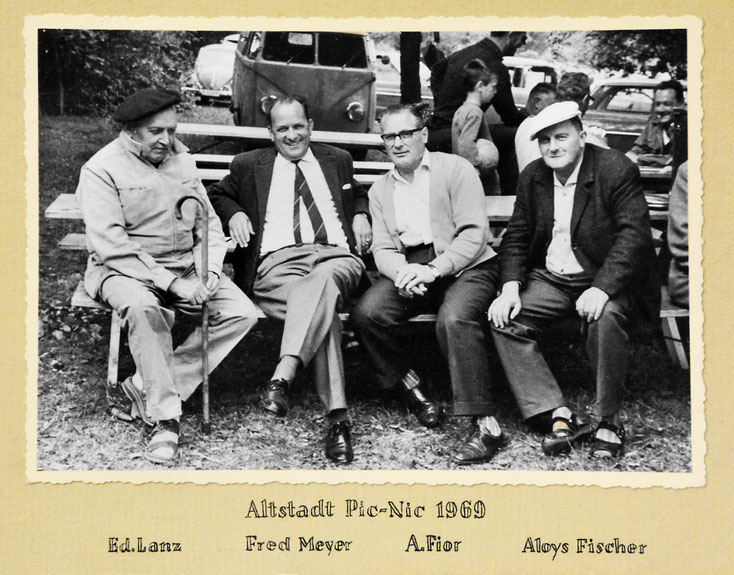

Die Familie Lanz: 3 Generationen am Dufourschulhaus

Die Familie Lanz entstammt einer Arztfamilie, die ursprünglich im «Berg» in Huttwyl (Oberaargau) seit Generationen den Beruf des Arztes mit dem des Landwirts verband. In Biel stimmten sie als Ärzte die politischen Geschicke des Städtewesens in uneigennütziger Weise mit und später nach dem Beitritt in den Kanton Bern verhalfen sie der demokratischen Entwicklung zum Durchbruch. [71] Die Famile, aus der ein Architekt hervorging, besuchte im Dufourschulhaus das Progymnasium und Obergymnasium.

Zu ihnen zählen Joseph Lanz (1818-1908), Friedrich Emil Lanz (1851-1926), Eduard Lanz (1886-1972) und sein Bruder Willy Lanz (1888-1924). Sie wohnten alle im Haus an der Schmiedengasse 10. In älteren Dokumenten wird Untergasse 10 angegeben. Am 10. Januar 1935 stellte Frau Dr. Lanz-Bloesch an den Gemeinderat Biel das Gesuch, das Teilstück der Untergasse zwischen Mühlebrücke und Collègegasse wieder mit dem früheren Namen Schmiedengasse zu bezeichnen. Dem Gesuch wurde 1936 entsprochen. [61]

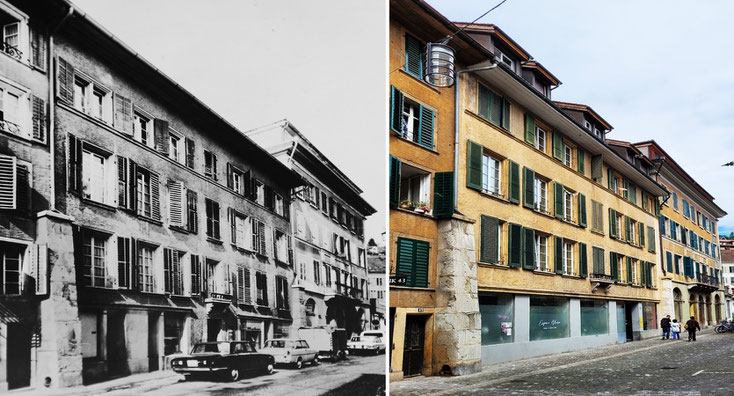

Gebaut wurde das Haus aus Hauterive-Quadern mit drei Obergeschossen zu je drei Fensterachsen. Es hat ein Hof mit Galerie, die zum gleichzeitig errichteten Hinterhaus am Kanalgraben führt. Auf einem der erhaltenen Fassadenpläne hatte Eduard Lanz, als Baujahr 1790 und Samuel Jakob (gest. 1812) als Architekten vermerkt.[38] Das Haus gehörte unter anderem dem Politiker Georg Friedrich Heilmann (1785-1862). Dieser war der Bieler Gesandte am Wiener Kongress 1814-15 und Mitglied der 1819 gegründeten Studentenverbindung «Zofingia». Nachdem Heilmanns Tochter Emilie (1823-1856) Joseph Lanz 1848 heiratete, war das Heim an der Schmiedengasse in Biel 100 Jahre bekannt als «Haus von Dr. Lanz». 1929 eröffnete der neu gegründete Krankenpflegeverein der reformierten Kirchgemeinde Biel seine Tätigkeit im Hause Lanz. Drei Krankenschwestern bezogen die Wohnung und besorgten die Krankenpflege in den Familien der Vereinsmitglieder und denjenigen, die dem Verein beizutreten wünschten.[32]

Das vornehme Bürgerhaus, welches von der Familien Heilmann in den Besitz der Familie Lanz übergegangen war, hatte in seinen Räumen zahlreiche Kunstschätze und

Bücher. Es lebte von geschichtlichen Erinnerungen, alter Traditionen. In diesem Umfeld wuchs die nächste Generation der Lanz auf, die mit dem Haus fest verwurzelt waren.[47] Das Hinterhaus wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Parterre und im ersten Stock umgebaut und 1923/24 von Eduard Lanz um ein Geschoss auf die Höhe des

Hauptgebäudes aufgestockt. Im ehemaligen Ärztehaus richtete Eduard Lanz 1924 sein Architektenbüro ein.[38] 1994 konnte das Gebäude saniert

werden.

Joseph Lanz (1818-1908), Spitalarzt, Sänger, Mitglied der Studentenverbindung «Zofingia»

Schüler am Progymnasium Biel

Mitglied der Schulkommission vom Progymnasium von 1862 bis 1868

Joseph Lanz kam am 12. Dezember 1818 in Alchenstorf bei Koppigen, als Sohn von Johann Jakob Lanz (1785-1855) und Anna Elisabeth Probst (1782-1858) zur Welt. Dort verbrachte er seine religiös geprägte Jugend als Spross einer angesehenen Arztfamilie. Bereits sein Grossvater Samuel (1756-1842) hatte sich dort als Chirurgus niedergelassen. Der Spruch an Samuels Ofen war zugleich auch das Familienmotto: «Gott ist der Arzt und ich sein Knecht. Wenn er will, so heile ich recht.» Im Verzeichnis der patentierten Ärzte des Kantons Bern 1807 findet sich vom Geschlecht Lanz fünf Ärzte mit Wohnadressen: ein Lanz (Arzt und Wundarzt) in Melchnau, Samuel Lanz (Arzt und Wundarzt) in Koppigen, Joseph Lanz (Wundarzt) in Wyssachengraben, sowie Johannes (1740-1810) und Andreas Lanz (Arzt und Wundarzt) in Huttwil.

Im Alter von 12 ½ Jahren kam Joseph 1831 nach Biel, wo ihn die Familie des Goldschmieds Seiz im Obergässli in Pflege nahm. Nach dem Besuch des Bieler Gymnasiums begann er 1836 das Medizinstudium an der neu gegründeten Berner Hochschule, wo Eduard Fueter, F. W. Vogt, Hermann Demme und Karl Emmert seine Lehrer waren. Dort war er von 1837 bis 1841 aktives Mitglied des Zofingervereins.[46] Neben seinen Studien liebte er besonders das Turnen und den Gesang.[119] 1841 erhielt er das Staatsexamen und setzte seine Studien in Paris und Berlin fort. Von dort teilte Joseph Lanz in Briefen seinem ehemaligen Lehrer Karl Emmet eine Reihe von Beobachtungen über die Berliner medizinische Schule im Winter 1841/42 mit:

Joseph Lanz: «Es lässt sich nicht leugnen, dass Berlin durch seine grossartige Anstalten und die Vereinigung vieler ausgezeichneter Männer immer mehr an Glanz

zunimmt und dem Arzt und jedem anderen Gelehrten ungeheuer viel bietet. (…) Manche Einrichtungen scheinen aber nur dafür da, um den Studenten Geld abzupressen, und um diesen teuren Preis

findet man doch keineswegs alles, was man verlangen könnte. (…) Die ehemalige Ruts’sche Klinik in der Charité über Chirurgie und Augenheilkunde hat jetzt *Jüngken. Ich sah ihn mit wahrem

Entsetzten bei einer Narkose des Oberschenkels Hammer und Meissel anwenden (…) Die ehemalige lateinische Klinik hat Schönlein übernommen, von dem man hier über viel Wunderkuren erzählt, von denen

aber freilich in der Klinik nur so viel zu sehen ist, dass er uns interessante Präparate liefert, die aber so wenig wie anderswo mit der Diagnose immer übereinstimmen. Das zwei Stunden lange

Sprechen scheint ihn zu ermüden und man muss in seiner Nähe sein, wenn man ihn hören will. (…) Die Ohan’sche Universitäts-Poliklinik leitet und organisiert *Romberg. Er ist der geistreichste und

gelehrteste Professor der Medizin, den ich hier kennen gelernt habe. Sein Werk über die Geisteskrankheiten, das ich wie noch selten mit wahrem Genuss durchstudierte, verrät den gelehrten

Empiriker, der Neues und Wahres bringt (…) In der ehemalige Graef’sche Klinik erhält *Dieffenbach viel Applaus, den er sowohl durch seine Kühnheit und Fertigkeit als auch wegen seiner

Wissenschaftlichkeit verdient. Angelstein, ein guter Augenoperateur und routinierter Praktikus, ist sein Oberarzt. Bei ihm sind oft sehr interessante Fälle zu sehen. (…) Das Studentenleben, das

nur etwa in der Anbetung von Liszt’s etwas Eigentümliches zeigt, bietet mir keine Gelegenheit zu Zerstreuung.»[115]

*Johann Christian Jüngken (1793-1875) Chirurg, Augenarzt; Moritz Heinrich Romberg (1795-1873), Neurologe, schrieb das Lehrbuch der Nervenkrankheiten, Ehrengrab

der Stadt Berlin; Johann Friedrich Dieffenbach (1792-1847), Wegbegleiter der plastischen Chirurgie.

Wieder in der Schweiz liess sich Joseph Lanz als Arzt in Alchenstorf nieder und praktizierte dort zwei Jahre lang. 1843 wurde er Mitglied der Medizinisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons Bern. Ab 1845 wohnte und behandelte er seine Patienten in Biel. Am Juli 1854 zog er ins Haus von Oberst Heilmann in die Schmiedengasse 10 und eröffnete seine Praxis im zweiten Stock. Daneben half er als Assistenzarzt im Spital Untergasse 45.

Familie

Joseph Lanz heiratete zweimal: am 15. 6. 1848 Emily Heilmann (1822-1856), Tochter des Bieler Politikers Georg Friedrich Heilmann, mit der er fünf Kinder hatte, von denen er nur Emil (1851-1926)

und Elisabeth Mathilde Emilie (1852-1889) aufwachsen sah (119). Nach deren Tod heiratete er am 21. 10. 1858 die Pfarrerstochter Julia Sophia von Rütte (1828-1923) aus Sutz, die die Kinder

liebevoll aufzog. Sophias Weltanschauung war vor allem karitativ geprägt: Als Mitbegründerin und langjähriges Mitglied des Bieler Spitalbasars unterstützte sie das Gemeindespital finanziell. Als

Präsidentin des Frauenkomitees organisierte ab 1875 einen Bazar zugunsten des «Asyls für arbeitslose, verlassene Mädchen». Der Bazar war mit einem «Teeabend» verbunden. Das Asyl, das manchem verwahrlosten Mädchen ein Zuhause gab, war ganz auf Wohltätigkeit angewiesen und musste 1887 aufgelöst werden. Es konnte jedoch in kleinerer und kostengünstigerer Form weitergeführt werden. 1894 fanden dort 134

Mädchen Schutz und Aufnahme und konnten in Familien untergebracht werden. Sophia leitete als Präsidentin auch den am 1. März 1848 von 12 Bielerinnen gegründeten Frauen-Krankenverein. Die

Poliklinik des Spitals lieferte ihnen die nötigen Medikamente. Annemarie Geissbühler-Lanz im BT: «Jedes Mitglied bezahlte 4 L, stiftete ein Leintuch und gab eine Suppenzusicherung ab. Die

eigentliche Krankenpflege übernahm eine vom Verein angestellte Krankenschwester.»[111] Der Verein versorgte Kranke und Bedürftige mit frischen Speisen

(2742 Portionen Suppe im Jahr 1876) und Lebensmitteln. In der vom Verein gegründeten christlichen Volksbibliothek wurden jährlich bis zu 10‘000 Bücher ausgeliehen. Bevor die Bücher in Umlauf

kamen, mussten sie vom Pfarrer genehmigt werden. Sie starb am 24. Juli 1923 mit 95 ½ Jahren als älteste Bielerin.[4]

Arzt der Bieler Notfallstube

Als das Gymnasium 1818 wegen Platzmangel ins Spitalgebäude (Dufourschulhaus) verlegt wurde, erhielt die Armenverwaltung der Burgergemeinde im Gegenzug das Thellunghaus an der Untergasse

45.[112] Am 15. April 1836 beschloss der Rat von Biel, «der Regierung für die Errichtung einer kantonalen Notfallstube den zweiten Stock mit dem

Gewölbe im Erdgeschoss des Spitalgebäudes an der Untergasse auf 6 Jahre in Miete zu geben.» Die Notfallstube wurde am 5. April 1837 mit sechs Betten eröffnet und diente auch den Ämtern Nidau,

Büren, Courtelary und Erlach. In seinem Werk «Die Notfallstube in der Bieler Altstadt 1837-1866» erwähnt Christian Forney: «Notfallstuben waren Einrichtungen der staatlichen Armen- und Krankenfürsorge, in denen Kranke und Verletzte, die dringen ärztliche Hilfe bedurften, sofort untergebracht

werden konnten. Darüber hinaus wurden arme und bedürftige Personen in diesen primär für medizinische Notfälle bestimmten Krankenstuben unentgeltlich behandelt und gepflegt. Solche Einrichtungen

waren im Kanton Bern insbesondere in der Mitte der 1830er Jahre, also in der Zeit der liberalen Regeneration, in verschiedenen Landesteilen eingerichtet worden.»[118] Zur Notfallstube Biel zählte laut dem Departement des Inneren «das Seeland und der reformierte Teil des Jura.»

Der Aufsichtskommission gehörten u.a. von 1836 bis 1845 der Theologe Charles Ferdinand Morel (1772-1842) und von 1854 bis 1863 der Hauptmann Gottfried Scholl (1803-1865) an.[118] Durch die Notfallstube wurde es nicht nur eng im Spital, es gab auch zu wenig Platz für die Patienten. Sie mussten alle im Obergeschoss untergebracht werden. 1842 hielt eine Nervenfieberepidemie Biel in Atem, mit der sich der damalige Spitalarzt Caesar Adolph Bloesch (1804-1863) auseinandersetzte. Die Notfallstube wurde abwechselnd von Dr. Johannes Gatschet und Dr. Karl Theodor Schaffter (dem Älteren) geleitet und nach dem Tod des Letzeren und der Abreise des Ersteren 1842 von Dr. Eugen Ludwig Neuhaus. Dieser trat 1851 in neapolitanische Dienste und starb ein Jahr später an Nervenfieber.

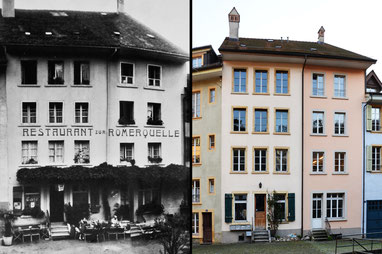

«Unteres Thellunghaus» an der Untergasse 45. Von 1818 bis 1866 Spital. 1973 unter Rekonstruktion der Fassade von 1666 (ohne Ladengeschoss) neu erbaut. Fotos: Archiv Altstadtleist. [14]

1845 gründete Joseph Lanz zusammen mit Eugen Neuhaus den Seeländischen Bezirksverein. Der Zweck des Vereins war die Förderung der Wissenschaft und der Kollegialität

unter dem Medizinpersonal. Es ist gut möglich, dass Lanz durch Eugen Neuhaus dazu angeregt wurde, als Stellvertreter in der Notfallstube mitzuarbeiten. 1851 wählte man Lanz zum Bataillonsarzt des

Bataillons Nr. 18. In dieser Funktion nahm er am Sonderbundskrieg mit dem Bataillon Ganguillet teil, das gegen Freiburg operierte. [7] In der medizinischen Fachwelt machte sich Joseph Lanz 1851

einen Namen, als es ihm gelang einen an Lungenschwindsucht erkrankten Patienten durch eine zweijährige Kur vollständig zu heilen. Er verordnete Oelum jecoris Aselli mit Inhalation von warmen

Wasserdämpfen. Hinzu kam eine Ableitung von Oleum jecoris und Lichen islandicus mit einem Haarseil. Ein Teil seiner Studien befasste sich mit der Linderung von Wehenkrämpfen als Geburtshindernis.

Über mehrere Jahre traten im gleichen Wirtshaus Fälle von Asphyxie auf, bis Joseph Lanz herausfand, dass dies auf eine fehlerhafte Konstruktion des Stubenofens zurückzuführen war.

1851 wurde Dr. David Nieschang definitiv Spitalarzt. Er mochte keine Kritik und ohrfeigte deswegen auch schon mal die Spitalabwartin. [118] Nieschang teilte sich das Amt mit dem

Aristokraten und Chirurgen Carl Neuhaus (1829-1893), der 1858 die schlecht bezahlte Leitung des Spitals unter sehr prekären Verhältnissen übernahm. In einem Spital-Jahresbericht schilderte er:

«Keine Spur von Ventilation, überfüllte Krankenzimmer, mangelnde Isolierräume, schmutziges Verbandsmaterial und Bettzeug, langes aufbewahren der Leichen im Haus selbst, ein finsterer, stinkender

Hof mit einem Schweinestall und permanente Ausdünstungen aus der mangelhaften Abtrittsgrube. In einer offenen, den ganzen Hof durchschneidende Rinne, floss das gesamte Spülwasser des Spitals und

der Nachbarhäuser. An die hintere Hofmauer anstossend befand sich ein grosser nachbarlicher Düngerhaufen, dessen flüssiger Inhalt denselben ganz durchnässte und im Winter wahre Jauchegletscher

bildete.» [123] Der Aufstieg in die oberen Stockwerke war mühsam, da die schmale und steile Wendeltreppe den Transport der Kranken unnötig erschwerte. Medizinische Fachzeitschriften waren

entsetzt: «Man kann es kaum für möglich halten, dass dieses Spital in dem finsteren Hausa an der engen Untergasse existieren kann, da alles den sanitären Bedingungen einer solchen Anstalt

zuwiderläuft.» Neuhaus liess sich nicht entmutigen und fand in Joseph Lanz einen wertvollen Mitarbeiter und Freund.

Weder die Burgergemeinde noch der Direktor des Sanitätswesens hatten Geld, um das verlotterte Spital zu modernisieren. Ein 1854 erfolgter Umbau der burgerlichen Armenkommission milderte das

Problem etwas, beseitigte es aber nicht. 1857 wurde der Gipsverband eingeführt. Die Gipsschienen erhielten eine gleichmässige Dicke, als ein Bäcker auf die Idee kam, das Gipspulver durch ein Sieb

zu streuen. [120]

Eröffnung vom Gemeindespital Pasquart 1866

Die baulichen und hygienischen Zustände des Spitals an der Untergasse veranlassten Joseph Lanz und Carl Neuhaus, einen Spitalbaufonds zu gründen, um ein Spital in einem anderen Quartier zu

errichten.[31] 1863 ging die Verantwortung für das Spitalgebäude von der Burger- auf die Einwohnergemeinde über.[118]

Am 4. Januar 1864 fand die erste Sitzung der vom Gemeinderat eingesetzten Spitalbaukommission unter Präsident Gustav Bloesch statt. Im April 1864 erfolgte die definitive Einigung über den

Bauplatz von August Wildermett auf dem Pasquart. Im Januar 1865 beschloss der Gemeinderat, die Spitalbaukommission (Präsident Dr. Neuhaus) mit dem Bau zu beauftragen. Mit finanziellen Mittel des

Baufonds, der Burger- und Einwohnergemeinden des Seelands und des Juras, von Privaten und der Ersparniskasse Biel konnte das Spital durch den Architekten Rychner gebaut werden. Am 29. November

1866 wurde der Neubau in Betrieb genommen. [126] Das Spital war für 60 Patienten knapp bemessen. Da es ständig auf finanzielle Hilfe angewiesen war, befand sich darin wie in einer Kirche ein

Opferstock. 63 Gemeinden trugen jährlich zum Unterhalt der Betten bei, davon 15 aus dem Jura (2 Betten) und 27 aus dem Amtsbezirk Nidau (2 Betten). Die Stadt Biel bezahlte 1 Bett.[120]

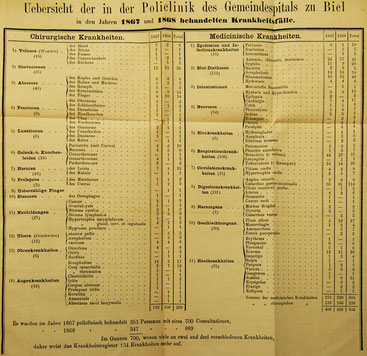

Joseph Lanz beteiligte sich in der Entwicklung, Organisation und Verwaltung des Gemeindespitals am Pasquart. Dem Spital war eine Krätzkuranstalt (ab 1869) und eine

Poliklinik angegliedert. Joseph Lanz teilte sich das Amt des Spitalarztes mit Carl Neuhaus, 4 Krankenschwestern betreuten die Patienten. Die für den Nachtdienst eingeteilte Schwester hatte 12 Uhr

mittags ins Bett zu gehen und um Schlag 9 Uhr wieder aufzustehen. Die Spitaldirektion entwarf und genehmigte die Hausordnung und Dienstvorschriften. Bezüglich des Dienstbotenzimmers führten

sie die Bestimmung ein, dass jede Bieler Familie gegen einen Jahresbeitrag von Fr. 6.- das Recht habe, bei allfälliger Erkrankung weiblicher Dienstboten, dieselben in erster Linie in diesem

Zimmer unterzubringen. Im ersten Jahr schlossen sich 82 Familien diesem Regulative an. Wegen der voraussichtlichen Zunahme von männlichen Patienten durch die Juragewässerkorrektion kam 1867 ein

neues Zimmer mit fünf Betten hinzu. Die Anstalt verfügte nun über 40 aufgerüstete Krankenzimmer. Zur Desinfektion der Kleider der neu aufgenommenen Patienten und der Krätzigen wurde im Badehaus

ein eiserner Infektionsofen eingerichtet. Das Spital verfügte endlich über ein modernes Ventilationssystem, dessen einziger Nachteil im hohen Kohlenverbrauch für den Luftaustausch

bestand.[120]

Eine der besten Errungenschaften des Neubaus, die dem Spitalverwalter Joseph Lanz zu verdanken ist, war die Installation von Warm- und Kaltwasserleitungen (nach dem Vorbild zweier Basler Spitäler), deren Erstellung der auf dem Gut vorgefundene Brunnen ermöglichte. Der Brunnen versorgte die Kessel des Waschhauses, den Rinnstein, die Küchenkochtöpfe und die drei im Erdgeschoss befindlichen Badezimmer mit reichlich reinem Quellwasser. Dieses wurde mittels eines Pumpwerks auf den Estrich des Hauses, in ein grosses, schmiedeeisernes Reservoir getrieben. Das Reservoir versorgte alle Toiletten mit dem nötigen Spülwasser. Es ermöglichte durch die Speisung des Warmwasserapparates, der mit einem Kessel mit dem Kochherd verbunden war, die Installation von Kalt- und Warmwasserhähnen der Lavabos der drei Stockwerke.

Was immer noch fehlte war ein Eiskeller, obwohl Eis zur Linderung der Schmerzen in allen Krankenhäusern fast unentbehrlich geworden war. Die drei Eisgruben der Stadt

lieferten abwechselnd und unentgeltlich das nötige Eis, ebenso Franz Walter von der Bierbrauerei Walter. Am meisten Eis spendete die Witwe Bridel-Schwab. Das Spital wünschte, einmal auch Eis zum Aufbewahren von Vorräten und Lebensmitteln zu

haben. Ein weiteres Problem war das Schnelltrocknen der Wäsche im Winter.[120]

1867 erhielt das Spital eine beträchtliche Summe an Legaten: 20‘000 Franken vom Bieler Kaufmann Adolf Perrot und 4‘000 Franken von F. H. Bourquin (Sonvillier), Uhrmacher in Madretsch. 249

Patienten/innen wurden unentgeltlich und 120 gegen Entgelt behandelt. In der Poliklinik waren es 353 unentgeltliche Patienten. Ein Pflegetag kostete durchschnittlich 156 Cents, ein Bett jährlich

Fr. 569.40.-.[120]

Die finanziellen Mittel, die dem Krankenhaus zur Verfügung standen, reichten bei weitem nicht aus, um alle Aufgaben zu erfüllen. Die Ausgaben für Kinder und arme Kranke führten zu einem Defizit.

Deshalb gründete Julia Sophia Lanz 1867 zusammen mit Frau Locher-Hartmann und Josephine Kuhn-Barber ein Damenkomitee, das jährlich den «Bazar zu Gunsten des Gemeinde-Spitals von Biel»

veranstaltete. Per Inserat wurde die Bieler aufgefordert, ihre Spenden in den Pfarrhäusern oder im Haus Lanz abzugeben. Der erste Basar fand im grossen Rathaussaal statt und brachte 2382 Franken

ein.

Nach der Statistik des Bieler Spitals gehörten zu den krankheitsanfälligsten Berufen: Taglöhner (70), Knechte (43), Mägde (42), Landarbeiter/innen (25), Uhrmacher/innen (44), Hausfrauen (41),

Zimmerleute (14), Eisenbahner und Angestellte (11), Holzfäller (9) und Mechaniker (9). Joseph Lanz ging der Frage nach, ob die Uhrmacher berufsbedingt an sogenannten «Uhrmacherkrankheiten»

litten, konnte aber nichts Konkretes feststellen. 1869 spendete Progymnasiallehrer Heinrich Boltshauser (1803-1872) 9 Waschzüber und Oberst Friedrich Schwab (1803-1869) kurz vor seinem Tod 165 Maas Krankenwein mit Fass.[121]

Aufgrund einer Hausepidemie von Pyämie bei Chirurgischkranken 1869 überlegte man sich ein Isolierhaus für ansteckende Krankheiten zu bauten. Im gleichen Jahr erhielt das Spital als Legat von den

Erben des Oberst Schwab 50‘000 Franken, die oberhalb des Spitalsgutes befindliche Rebe am Unter-Tschäris und das sogenannte Hohlengut in Madretsch, mit Haus und 8 Juch. Land.[121] Dieses Legat ermöglichte 1874 den Bau der Isolierstation und weitere Dependenzen: Im Hauptgebäude Wäsche- und Vorratskammern, neue Badezimmer im Erdgeschoss,

mehrere Kranken- und Schwesternzimmer und im Hintergebäude Wein- und Eiskeller, Totenkammer, Operations- und Sektionszimmer und Waschhaus. Eine Galerie verband die beiden Gebäude.[126]

Ab den 1870er war Joseph Lanz Vizepräsident und Verwalter der Spitaldirektion und Präsident des Spitalkollegiums. Sein Sohn Dr. Emil Lanz war ebenfalls Mitglied dieses Kollegiums. 1871 gründete

die Ersparniskasse einen Fonds, der die Einrichtung einer Kinderabteilung ermöglichte.[122]

1872 breitete sich die Blatternkrankheit in Biel aus. Um die Krankheit einzudämmen, wurden alle Häuser, in denen die Betroffenen langen, mit einem Erkennungsplakat gekennzeichnet. Die Direktion des Inneren ernannte Joseph Lanz zum Kreisimpfarzt für den Amtsbezirk Biel. Erst nachdem das betreffende Haus nach seinen Anweisungen gereinigt worden war, konnte das Plakat mit Bewilligung der Ortspolizei entfernt werden.

1873 war ein Fünftel der Patienten von Ungeziefer befallen, was die Krankenschwestern vor eine grosse Herausforderung stellte. 1874 erlebte das Spital eine Epidemie

von Wunddiphterie und Spitalbrand. [123] 1878 führte Dr. Neuhaus die moderne antiseptische Wundbehandlung ein. Eine Finanzspritze erhielt das Spital 1879/80 durch ein Legat von 20‘000 Franken von

Pfarrer und Dichter Adam Friedrich Molz (1790-1879) und

seiner Frau Emilie Molz (gest. 1874). [124]1883 riefen Joseph Lanz, Karl Neuhaus und zwei weitere Ärzte zur Gründung eines Spitals für Unheilbare auf. Sie waren der Meinung «dass die Unheilbaren

in der Krankenpflege vergessen oder übergangen worden sind. Daher soll in Biel ein Spital für Unheilbare gegründet werden.» 1889 konnte das Spital ein «Krankenasyl für Unheilbare und

Rekonvaleszenten» im Nachbargebäude (Besitzung Lehmann-Cunier, Seevorstadt 61) unterbringen. Von 1887 bis 1890 erhielt das Spital 1000 Franken von Verdan-Wildermett (1887), 3000 Franken von

Drahtzug- und Baumwollspinnereileiter Fritz Bloesch-Neuhaus (1888) und 10‘000 Franken von François Verdan (1889). 1890 spendete Joseph Lanz 5000 Franken für die Unheilbaren und Rekonvaleszenten.

[125]

Gründung von Biels 1. Kinderkrippe

1888 gründete Joseph Lanz zusammen mit der Armenkommission der Stadt Biel eine Tageskrippe für Kinder im Alter von 6 Wochen bis 4 Jahren. Damit sollten Mütter entlastet werden, die ausser Haus

arbeiteten oder durch Krankheit verhindert waren. Im April 1890 wurde für die «Kinder-Krippe Bubenberg» der Vorstand definitiv konstituiert. Die Aufsicht oblag einem Damenkomitee. Sie

verpflichteten sich, die Krippe regelmässig zu besuchen und die Aufsicht zu führen. Sie hatten auf folgendes zu achten: Sauberkeit, Ernährung, Pflege und Bekleidung der Kinder, Zahlung des

Kostgeldes, korrekte Anmeldung, Ordnung und Sauberkeit der Unterkunft, Belüftung der Zimmer, Instanthaltung von Mobiliar, Wäsche, Küchengeräte, Ausstattung und Versorgung der Küche. Ausserdem

besuchten sie häufig die Familien der Kinder, um sich zu vergewissern, dass die Eltern wirklich ausser Haus arbeiten. Die Krippe war von Montag bis Samstag von 6 Uhr morgens bis 20 Uhr abends

geöffnet. Die Suche Räumlichkeiten erwies sich als schwierig. Einer der ersten, welche die Krippe finanziell unterstützten, waren die Uhrenfabrikanten von Omega. Louis Brandt, sein Sohn und die

Mitarbeiter legten die damals stolze Summe von 150 Franken für dieses gemeinnützige Werk zusammen.[109] Joseph Lanz war nicht nur Vorstandsmitglied,

sondern auch der Kinderarzt der Krippe. Die Einweihung fand am 1. Dezember 1890 im Juraquartier an der Mittelstrasse statt. Aus Platzmangel erfolgte im Juni 1891 der Umzug ins Haus Bichsel am

Friedhofweg 22. Dank Beiträgen der Burgergemeinde, Einwohnergemeinde, des Armenvereins, der Ersparniskasse, der Loge «Stern am Jura» sowie verschiedener Legate und Kollekten konnte der Betrieb

aufrechterhalten werden.

Später wurde Emil Lanz Vorstandsmitglied der Bieler Krippe. Der Verein übernahm 1894 das Krippengebäude und liess sich im Handelsregister eintragen. Laura Lanz gehörte dem Damenkomitee an und

besuchte die Kinder mehrmals wöchentlich. Aufgrund der sich abzeichnenden Defizite beschloss der Vorstand, den Gemeinderat um einen jährlichen Beitrag zu bitten. Dessen ablehnende Haltung führte

1896 beinahe zur Schliessung der Einrichtung und zur Liquidation des Vereins. Sobald die Kinder 4 Jahre alt waren, mussten sie wieder in ihre prekären und teilweise unbeaufsichtigten

Wohnverhältnisse zurückkehren, da die Stadt Biel bis 1926 keinen Kindergarten für Kinder ab 4 Jahren hatte.

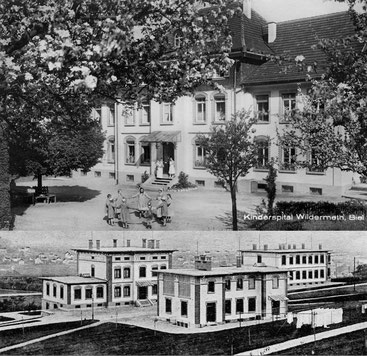

Im Verwaltungsrat des Kinderspitals Wildermeth (1884-1889)

Da die Bevölkerung Biels stark angewachsen war, litt das Gemeindespital wieder an Platzmangel. Eine Verbesserung trat erst mit dem Bau des Kinderspitals Wildermeth ein. Dessen Gründer, Sigmund Heinrich Wildermeth (1801-1883) brachte es in preussischen Diensten bis zum Rittmeister des 1. Garde-Dragoner-Regiments, nahm 1834 seinen Abschied und lebte fortan auf dem alten Familiensitz im Schlössli Pieterlen, das heute ein Altersheim beherbergt. Sigmund Heinrich Wildermeth und seine Frau Johanna Esther Schneider (1799-1873) vermachten ihr Vermögen von 477‘272 Franken der Stadt Biel, mit der Bestimmung damit ein Kinderspital zu errichten. Karl August Wildermeth fühlte sich übergangen und vernichtete und veräusserte kurzerhand die wertvolle Familienbibliothek. Das Testament legte fest, dass mit dem Bau des Spitals erst begonnen werden dürfe, wenn aus den Zinserträgen ein Kapital von 100‘000 Franken gebildet worden sei. Es war Dr. Carl Neuhaus, der das Ehepaar Wildermeth auf die Idee brachte, ihr Vermögen einem Kinderspital zur Verfügung zu stellen. Bei der Testamentseröffnung am 11. Mai 1883 war Carl Neuhaus der Willensvollstrecker. Er wurde 1884 zusammen mit Joseph Lanz, Amtsschreiber Hartmann und Pfarrer Ischer in die Verwaltungsbehörde der Stiftung «Kinderspital Wildermeth» gewählt. Von 1874 bis 1890 befand sich im Haus Lanz an der Schmiedengasse 10 die Ersparniskasse Biel, die das Kinderspital finanziell unterstützte. Dort ist heute noch das von einem Schlosser von Delsberg hergestellte schmiedeeiserne Gitter, welches das Portal vom Torabschluss der Klosterkirche Bellelay bildete und von Meier Sigmund Wildermeth für ein Trinkgeld erworben wurde. Es sollte ursprünglich im Wildermethspital aufgestellt werden.

Verschiedene Umstände führten dazu, dass sich der Bau des Kinderspitals um 20 Jahre verzögerte. Carl Neuhaus, der auch die Leitung übernehmen sollte, starb bevor das Kinderspitals am östlichen Berghang über der Stadt errichtet werden konnte. Es bestand aus den vier Gebäuden Krankenpavillon, Verwaltungsgebäude, Absonderungshaus und Waschhaus. Am 12. Oktober 1903 konnte es eröffnet werden. [115] Aufgenommen wurden Kinder bis 15 Jahren. In erster Linie wurden arme Bedürftige berücksichtigt, die in den ersten Jahren kein Kostgeld zahlten. Aber auch Kinder wohlhabender Eltern wurden gegen Zahlung eines Kostgelds aufgenommen. Jährlich fanden um die 500 Kinder Aufnahme. Später wurde das Kinderspital mehrfach erweitert und umgebaut.

Abschied als Spitalarzt

Auf Neujahr 1907 zog Lanz sich aus der Spitalkommission vom Pasquart zurück. Sein letzter Besuch im Gemeindespital war der Tag, an dem er Oberschwester Elisabeth Zürcher zu ihrem 40jährigen Dienstjubiläum gratulierte. Sie starb ein Jahr später im Alter von 66 Jahren.

Konservator des Museums Schwab (NMB)

Die Stiftung des Pfahlbauforschers Friedrich Schwab ermöglichte in Biel den Bau eines Museums. Die Schenkungsurkunde vom 4. November 1865 wurde von Joseph Lanz mitunterzeichnet. Als Mitglied und

Konservator des Museums Schwab betreute Lanz die Pfahlbausammlung. Später amtete er als Museums-Präsident und trat 1906 zurück.

Vielseitig Beschäftigt

Neben seiner ärztlichen Tätigkeit übernahm Joseph Lanz Ämter in der Gemeinde und engagierte sich an gemeinnützigen Werken. Als Musikliebhaber und Sänger gründete er

1847 den gemischten Chor «Concordia», dessen Präsident er war. Er war 1848 Mitbegründer des Bieler Stadtturnvereins und der Ersparniskasse Biel sowie 1876 der Anstalt Bethesda in Tschugg, die

Epileptiker betreute. [7] Von 1863 bis 1874 war Lanz Gemeinderat. 1874 beschäftigte er sich in seinem Bericht «Der Wasserreichthum der öffentlichen und Privatbrunnen der Gemeinde Biel» mit einem

Beitrag zur Lösung der Wasserversorgung der Stadt Biel. Die Römerquelle lieferte wegen der 54 privaten und 52 öffentlichen Brunnen zu wenig Wasser.

Joseph Lanz war ausserdem Mitglied der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, Mitglied des reformierten Kirchgemeinderates, Präsident der Kirchenbaukommission, Mitglied und Präsident der

Primarschulkommission (1849 bis 1865), Mitglied der Brandkommission der Feuerwehr, Mitglied der Schulkommission des Progymnasiums, Mitglied der Baukommission des Mädchenschulhauses,

Mitglied des protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins des Kantons Bern, Mitglied und langjähriger Präsident des freiwilligen Einwohner-Armenvereins (1850 bis 1898). [7] Dr. Joseph Lanz starb in

Biel am 22. 1. 1908 im Alter von 90 Jahren als ältester Bürger der Stadt Biel. Das Spital erinnerte an ihn mit einer 1910 an einer Wand des Vestibüls angebrachten Marmorplatte mit entsprechender

Inschrift, da Lanz 37 Jahre lang Direktor dieser Einrichtung war. Das Spital wurde später in den Vogelsang verlegt.

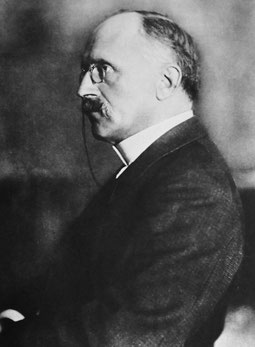

Emil Lanz-Bloesch (1851-1926), Spitalarzt, Sänger,

Mitglied der Studentenverbindung «Zofingia»

Schüler am Progymnasium Biel

Friedrich Emil Lanz, Sohn von Joseph Lanz, kam am 24. Juli 1851 in Biel zur Welt. Zusammen mit seiner jüngeren Schwester, der späteren Frau Haller, verbrachte er

seine Kindheit an der Schmiedengasse 10. Nach dem Tod seiner Mutter Sophia 1858 kümmerte sich seine Grossmutter Heilmann um ihn.

Nach dem Besuch des Progymnasiums in Biel kam er in die Kantonsschule Bern. Nach der Matura am Obergymnasium begann er 1870 das Medizinstudium an der Berner Hochschule. Dort entdeckte er sein

musikalisches Talent und trat der Studentenverbindung «Zofingia» bei. Den Zofingern blieb er zeitlebens treu. 1874 erhielt er das medizinische Staatsexamen.[24] Längere Studienreisen führten ihn nach Berlin, Paris, Wien und Prag. Durch praktische Fachkurse vertiefte er seine Ausbildung. Ab 1876 war Emil Lanz Assistent bei

Professor Peter Müller am neu eröffneten kantonalen Frauenspital in Bern und arbeitete als Geburtshelfer. 1878 liess er sich im elterlichen Haus an der Schmiedengasse 10 als praktizierender Arzt

und Geburtshelfer nieder.[24]

1883 heiratete er Dr. Marie Julie Laura Bloesch (1883-1950), die Enkelin des Landammanns Bloesch, welche in der Schmiedengasse 10 geboren wurde. Ihre Kinder waren Margrit (Säuglingsfürsorgerin),

Emily (Handarbeitslehrerin), Eduard (Architekt) und Willy (Arzt). In der Schmiedengasse waren Emil Lanz und seine Frau Laura jahrzehntelang als Ärzteehepaar stadtbekannt.[24]

1896 erhielt Emil Lanz an der Schweizerischen Landesausstellung den Ehrenpreis in der Kategorie «Hygiene, Chirurgie und Medizin».

33 Jahre Bieler Chefarzt für Innere Medizin

Als 1893 der Spitalarzt Dr. Neuhaus starb, wurde Emil Lanz während 33 Jahren Chefarzt der Inneren Medizin. Verfügte er nicht über die benötigen Hilfsmittel, stellte

er sie kurzerhand selbst her. So liess er sich am 7. 11. 1893 einen neuen «Säug-Apparat» patentieren. Das Spital platzte wieder einmal aus allen Nähten und brauchte eine Vergrösserung. Dringend

benötig wurde eine neue Heizung, ein neuer Operationssaal und Elektrizität für Licht, Waschhaus und den Röntgen-Apparat. 1901 erhielt das Hinterhaus eine Warmwasserheizung. Am 23. Februar 1902

brach auf dem Dachboden des Hauptgebäudes ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Danach musste ein neuer Dachstuhl erstellt werden, der mit Dienstwohnungen ausgestattet

wurde.[117] 1902 konnte im Hauptgebäude die Warmwasserheizung installiert und die Kanalisation des Spitalgebäudes an die städtischen Kanalisationsanlage

angeschlossen werden. Auf Initiative seines Vaters gründete Emil Lanz die Poliklinik, in der einkommensschwache Personen unentgeltliche Sprechstunden erhielten.

Irène Dietschi in Liber Hospitalis, Bieler Spitalgeschichte 1415-2015: «Um die Tuberkulose einzudämmen studierte Emil Lanz intensiv die Fachliteratur und arbeitete sich in die Bakteriologie ein.

Im Pasquart erwies sich die Seuchenbekämpfung als schwierig: Patienten mit Tuberkulose oder anderen ansteckenden Krankheiten mussten mit den übrigen Patienten in einem Zimmer liegen. Im

Jahresbericht 1902 schrieb er: ‹Die humanen Aufnahmebedingungen mit gutem Gewissen zu erfüllen, ist bei den jetzigen Raumverhältnissen ein Ding des Unmöglichen. Wir heissen unsere Stadtväter zum

Augenschein willkommen. Sie dürfen bekehrt werden, wenn sie Blutarme neben Tuberkulösen, Augenkranke neben Hautkranken, Eiternde neben aseptisch Operierten, Wöchnerinnen neben Alkoholdeliranten

(Trunksüchtigen) antreffen.› »[105] 1904 konnte zumindest eine Liegehalle für Tuberkulose geschaffen werden, womit Biel über die erste

Tuberkulosestation im Kanton Bern verfügte.[112] Für Emil Lanz stand aber schon früh fest, dass das Spital Biel ein separates Tuberkulose- und

Absonderungshaus brauchte.[105]

Stadtpräsident Stauffer bestätigte an der Stadtratssitzung vom 23. August 1904, dass die Kranken des Spitals vorübergehend im Gang untergebracht werden mussten. Für dringende Umbauten im

Gemeindespital wurde nun ein Kredit von 13‘200 Franken bewilligt. Der Gemeinderat hoffte auch auf die Veranstaltung eines grösseren Basars, um die Mittel für die Spitalerweiterung zu

beschaffen.[113] Mittlerweile fand der Basar unter Emil Lanz’ Frau Laura (1863-1950) in der Tonhalle statt. Dort war der Anlass mit einem aufwändigen

Unterhaltungsprogramm verbunden. 1905 zum Beispiel mit Stadtorchester, Chinesischer Hofballquadrille, Damentanzgruppe und Damenturnverein. Den Abschluss bildete die Inszenierung «Frühlings

Erwachen», zu der Progymnasiallehrer Arnold Heimann (1856-1916) den Text beigesteuert hatte, der von einer Schülerin der Mädchensekundarschule gefühlvoll vorgetragen wurde. Der Basar brachte 5630

Franken ein. Davon waren 230 Franken für das Asyl und rund 5000 Franken für die Installation der Operationssäle bestimmt. Im Sommer 1905 konnten die neuen Operationssäle bezogen werden. Ende 1905

erhielt das Spital als Legat von Ingenieur Alfred Neuhaus (1826-1905) 20‘000 Franken.[117] 1906 erbrachte der Basar einen Gewinn von 7000 Franken. Davon gingen 1320 Franken an das Kinderspital Wildermeth, der Rest an das Gemeindespital, wovon 2200 Franken für die

weitere Einrichtung des Operationssaales verwendet wurden.[105]

Emil Lanz schrieb regelmässig in den Spital-Jahresberichten. 1907 hielt er fest: «Das Spital musste 7 nicht isolierte Geisteskranke mit 311, darunter einen Kranken mit 270 Pflegetagen zu

beherbergen, was für das Personal und die übrigen Patienten eine Zumutung darstellte. Die Schwierigkeiten, Geisteskranke in die Irrenanstalt zu verlegen, sind im höchsten Grad beklagenswert.

Platzmangel und erschwerte Vorschriften waren die Ursache. Die Tuberkulosestation bedarf Verbesserung. Was nützen Liegehallen und Liegestühle wenn die Kranken aus Platzmangel wochenlang ohne

Rücksicht auf den Krankheitsverlauf (Leicht- und Schwerkrank) das gleiche Zimmer teilen. Es wundert nicht, wenn ab und zu ein Kranker dies nicht erträgt und ausreisst.» In den Spitalgärten wurde

ein reger Gemüsebau betrieben, der zur Bereicherung des Spitalmenüs beitrug. Eine Reduzierung des Weinkonsums für die am Weinbau beteiligten Patienten erwies sich als ungünstig, da bei den

Patienten regelrechte Erziehungserscheinungen auftraten. Der Weinkonsum war daher mit erheblichen Kosten verbunden. [128] 1908 führte das Spital «regelmässige Ausgehstunden für das

Pflegepersonal» ein.[129]

Vom Gemeinde- zum Bezirksspital

In der Botschaft des Stadtrats vom 19. März 1909 wurde mitgeteilt, dass der Staat Bern einen namhaften Betrag von rund Fr. 70,000 in Aussicht stelle, unter der Bedingung, dass das Bieler Spital

in ein Bezirksspital umgewandelt werde. Durch Volksabstimmung vom 18. April 1909 trat die Einwohnergemeinde Biel das städtische Spital unentgeltlich an die zu gründende Korporation ab. Am 15.

November 1909 erfolgte durch Dekret des Grossen Rates die Anerkennung des Bezirksspitals Biel als juristische Person.[130] Das Gemeindespital wurde zum

Bezirksspital der Ämter Biel, Büren, Courtelary, Erlach und Nidau und dadurch mit 80 Gemeinden verbunden. Zum Bezirksspital gehörte auch die Privatklinik Pasquart (Seevorstadt 75). Emil Lanz

arbeitete darin zusammen mit den Ärzten Schärer und Wyss. Die Klinik war spezialisiert auf «Chirurgie, Geburtshilfe, Frauenkrankheiten, innere Krankheiten und Unfälle». Mittlerweilen liessen sich

am Hauptgebäude die Winterfenster nicht mehr öffnen und die Rollläden wurden unbrauchbar. Trotz der Umwandlung zum Bezirksspital bedurfte es weiterhin der finanzielle Hilfe von Privatpersonen und

des Spitalbasars, um das Spital auf das Niveau anderer Bezirksspitäler zu bringen. Das Krankenasyl für Unheilbare wurde aufgelöst und die Patienten 1909 vom 1898 eröffneten Unheilbaren-Asyl im

Schlössli Mett übernommen. Danach diente das Haus Patienten mit chronischen und ansteckenden Krankheiten.

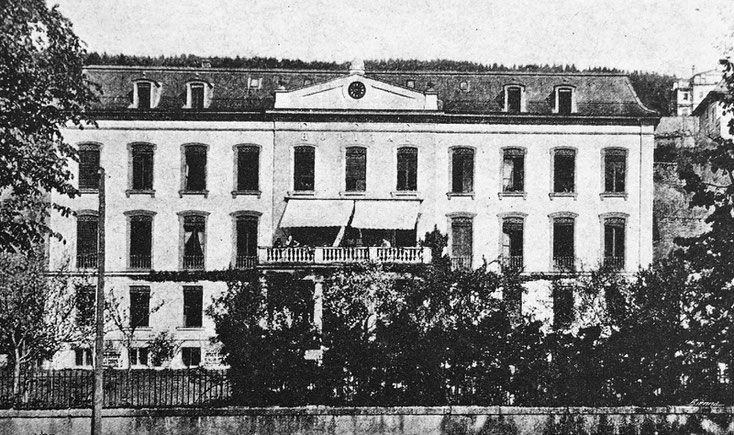

Das ehemalige Bezirksspital, heute Kunstmuseum (links) und die dazugehörende Poliklinik / Privatklink Pasquart (rechts).

Fotos: Postkartensammlung der Stadtbibliothek Biel.

Am 15. August 1909 wurde die Poliklinik in das Erdgeschoss und die Verwaltung in die oberen Stockwerke des neu erworbenen Verdanhauses (Seevorstadt 75) verlegt. Von

da an hatte Emil Lanz in der Poliklinik sein eigenes Untersuchungszimmer und betreute jährlich um die 2500 Besucher. Ab 1909 konnte etappenweise die Elektrizität eingeführt werden. Die

Spitalwäsche wurde nun mit einer Örtmannschen Waschmaschine gewaschen, der Operationssaal und die Krankenzimmer erhielten elektrisches Licht. Einen finanziellen Rückschlag brachte 1910 der

Zusammenbruch der Volksbank. Das Spital verlor dadurch den Basar-Erlös von 5000 Franken für den Kauf eines Röntgenapparates und vier Obligationen zu je 1000 Franken. Eine wesentliche Entlastung

des Budgets trat ein, als der Gemeinderat 1910 den Wasserzins um 50% erliess.[131] Im Januar 1911 konnte der lang gehegte Wunsch nach einem Röntgenapparat

erfüllt werden. Es war das neueste Modell der Firma Klingelfuess in Basel. Der bisher für septische Operationen benutzte Raum wurde als «Röntgenkabinett» eingerichtet. Im Verlauf des Jahres

wurden unter der Leitung von Dr. Schärer 243 Röntgenaufnahmen und Durchleuchtungen durchgeführt. Der Spitalbasar brachte 5000 Franken ein.[132] 1912 konnten

dank des Erlös des Basars die defekten Bretterfensterläden des Spitals durch Rollläden mit Auszugsvorrichtungen ersetzt und der Operationssaal mit einem neuen Sterilisationsapparat ausgestattet

werden. Am 12. Juni 1912 konnte im umgebauten Verdanhaus die «Privatklinik Pasquart» eröffnet werden. Das Spital erhielt 5000 Franken von den Vereinigten Drahtwerken und 7500 Franken vom Basar.

1913 brach im Asyl Feuer aus und der alte Riegelbau mit seinen hilflosen Insassen wurde beinahe ein Raub der Flammen. Danach beschloss die Spitalkommission, das Asyl nicht mehr als Krankenhaus zu

nutzen.[134] 1914 fehlte dem Spital noch immer eine Tuberkuloseabteilung und es litt erneut unter Platzmangel. Für einen Ausbau wurden nach und nach

finanzielle Mittel zurückgestellt, die aus Subventionen der Spitalgemeinden und den Erträgen der Spitallotterie stammten.

Während im Ersten Weltkrieg Private und Gemeinde das Spital unterstützten, tat der Staat das Gegenteil und reduzierte die Zahl der Staatsbetten von 29 auf 26. Auch bei der Kohlenversorgung half

er nicht und das Spital musste für 6000 Franken Aktien der Kohlenzentrale übernehmen. Glücklicherweise konnte das Spital mit der Hilfe von Ingenieur Hans Keller (1876-1957), Lehrer am Technikum,

Brennmaterial einsparen. Als das Spital mit Militärpatienten überfüllt wurde, weigerte sich der Staat Brot und Milch zu verbilligten Preisen abzugeben. 1916 vermachte Marie Walker dem Spital 5000

Franken und ihr Anwesen im Pasquart. In dieser Zeit der Not gelang es den Damen des Spitalbasars 7800 Franken zu sammeln. Dieser Betrag wurde zur Ergänzung des Mobiliars und der Wäsche der

Kranken verwendet.[136] 1918 waren es sogar 9000 Franken.

Da keine Erweiterungsbauten mehr möglich waren, wurde ein Neubau unumgänglich. Um das Spital zu erweitern, wurde durch Experten erstmals die Vogelsang-Besitzung in Betracht gezogen, einem

aussichtsreichen Gut in ruhiger Lage direkt über der Altstadt. Die Patienten würden fernab von Fabriken und Bahnlinien weder durch Rauch noch durch Strassenstaub belästigt. Ein

entsprechender Kaufvertrag wurde von der Spitalkommission am 7. Oktober 1918 genehmigt. Nun breitete sich in Biel eine lebensbedrohliche Grippeepidemie aus. Emil Lanz im Spital-Jahresbericht

1918: «Das mögliche Auseinanderhalten zwischen leichter und schwerer Grippe war infolge des Massenansturms unausführbar. Belegt wurden alle Plätze im Spitalgebäude, Asyl, Walkerhaus,

Privatklinik, in Korridoren und in den Sälen der chirurgischen und der Augenabteilung. Es mussten provisorische Räume in Baracken, in gemieteten Bauten oder durch die Umwandlung von Schulhäusern

in Notspitäler geschaffen werden. Die Sterblichkeitsrate im Spital war hoch, weil gerade die Schwerkranken dem Spital übergeben wurden, darunter Hoffnungslose, denen der Transport geschadet

hatte. Das Pflegepersonal wurde durch ihre Arbeit teils leicht, teils schwer krank, zwei Schwestern vielen der Grippe zum Opfer.» Wegen der Grippe verzeichnete das Spital mit 1'481 Patienten und

36'937 Pflegetagen die bisher höchste Patientenzahl. Von den 404 im Spital behandelten Grippekranken starben 92. Danach wurde die Förderung für einen Spitalneubau vorangetrieben. 1920 schrieb das

Bezirksspital einen Architekturwettbewerb aus. Der von Architekt Robert Saager verfasste Entwurf wurde mit dem 1. Preis ausgezeichnet und zur Ausführung bestimmt, die jedoch lange auf sich warten

liess. Bis 1923 war erst ein Drittel der benötigten Mittel beisammen. Als Emil Lanz 1926 starb, erlebte er den Bau des Tuberkulosepavillons nicht mehr. Dieser wurde erst 1930 als erstes

Spitalgebäude auf dem Vogelsang errichtet.

In Biel war Emil Lanz vielseitig für die Stadt tätig. Er war Mitbegründer des «Schweizer Alpenklubs Sektion Biel» und als Mitglied initiierte er zusammen mit Ernst

Schüler den Taubenlochschluchtweg. Die dazugehörige «Aktiengesellschaft zur Erstellung eines Fussweges durch die Taubenlochschlucht» wurde 1889 gegründet, Emil Lanz zum Präsident und Ernst

Schüler zum Kassierer gewählt. Dem Verwaltungsrat gehörten u.a. Oberförster Arnold Mueller an. Am April begannen die Bauarbeiten. Emil Lanz erstattete der Gesellschaft regelmässig Bericht über den Stand der Arbeiten. Dabei wurde

festgestellt, das mehr Bauten und Sicherungen benötig waren als vorgesehen, etwa 4 statt 2 Überbrückungen der Schüss und mehr Geländer, was Zusatzkosten von 4000 Franken zur Folge hatte. Am 13.

Oktober 1889 fand in Bözingen die Einweihung statt. Zur Kostendeckung wurde ein Eintrittsgeld erhoben.

Als Nachfolger seines Vaters kam Emil Lanz 1908 in die Museumskommission, wo er die prähistorische Abteilung betreute und zum Pfahlbaukenner wurde. Von 1921 bis 1926 wirkte er als deren Präsident

und sorgte für die Vergrösserung des Museums.[24] Als Konservator beteiligte sich Emil Lanz an diversen Grabungen: am Grabhügel am Hausersee (Kt.

Zürich); Moordorf Riesi am Hallwylersee; in Mosseedorf (1924).

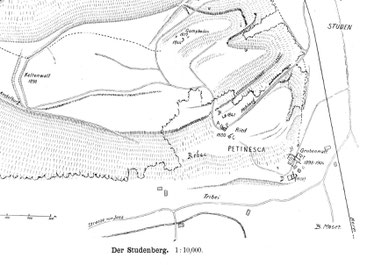

Hauptförderer der Forschungen in Petinesca

Im «Itinerarium Antonini», einem Reisebuch aus der Römerzeit, wurde Petinesca als eine Station auf der befestigten Strasse zwischen Aventicum (Avenches) und Salodurum (Solothurn) beschrieben.

1830 liess der Kanton Bern einige archäologische Nachforschungen am Jensberg durchführen, die auf die römische Niederlassung hinwiesen. Private führten in den folgenden Jahren sporadisch

Ausgrabungen in Petinesca durch. Als 1897 die Ruinen bei Studen durch verschiedene Umstände gefährdet waren, beschloss der Historische Verein von Biel, die nötigen Schritte zu deren Erhaltung

einzuleiten. Am September 1898 konnte in Studen am 220 Meter langen «Keltenwall», unter der Leitung von Emil Lanz weitere historische Funde freigelegt werden. Sie führten zur Blosslegung des

römischen Eingangstores, sowie der Strassenzufahrt und einiger das Tor umgebenen Räume. Aus dem «Historischen Verein von Biel» entstand 1900 die Gesellschaft «Pro Petinesca». Um die Finanzierung

der Ausgrabungen kümmerte sich Emil Lanz als Präsident und Dr. Albert Maag (1862-1929) als Sekretär. Maag wirkte am Progymnasium und Gymnasium Biel 42 Jahre als Lehrer der Geschichte und der klassischen Sprachen.

«Pro Petinesca» untersuchte während 10 Jahren den Keltenwall und römische Gebäude in der Grubenmatt. Emil Lanz verfasste darüber 1906 den ersten ausführlichen Bericht unter dem Titel «Petinesca.

I. Bericht über die Ausgrabungen der kelto-helvetischen und römischen Ruinen am Jensberg bei Biel von 1898 bis 1904». Die Reportage entstand nach technischen Plänen von Architekt Emanuel Jirka

Propper (1863-1933) und zeigte Pläne von Geometer B. Moser in Diessbach und Zeichnungen des Lehrers Bandi in Aarau.

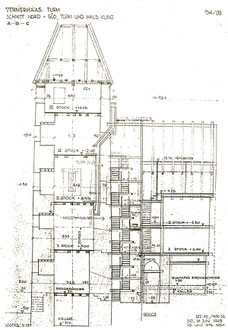

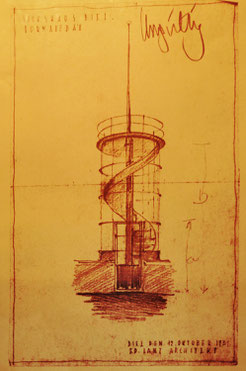

Die Torturmanlage von Petinesca ist 1898 bis 1904 unter Emil Lanz durch die «Gesellschaft Pro Petinesca» ausgegraben und 1937 bis 1939 durch sein Sohn Eduard Lanz und den freiwilligen Arbeitsdienst restauriert worden.

1901 entstand unter der Mitwirkung von Emil Lanz das Buch «Das alte Biel und seine Umgebung». Als Kunstförderer gelang es ihm, die Stadtbehörde zu überzeugen, von

Paul Robert das grosses Ölgemälde «Sous bois» und den Entwurf zum Kirchenfenster «Loi et Grâce» zu kaufen. Er wurde Gründungsmitglied des Kunstvereins und war 20 Jahre in dessen Vorstand. Mit der

Förderung und der Restauration vom Zunfthaus kam der Kunstverein zu einem eigenen Heim.[24]

Emil Lanz wirkte im gemischten Chor «Concordia» als Sänger und Klavierspieler. Ab 1898 war er Mitglied der städtischen Armenkommission, als Nachfolger seines Vaters. Ferner war er Mitglied vom

freiwilligen Krankenverein Biel, im Vorstand des Bieler protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins, Gründungsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Urgeschichte (SGU) und Mitbegründer der

Bieler Sektion des Schweizer Alpenclubs.[24] In seinen letzten Jahren untersuchte er die Pfahlbauten von Nidau und die römischen Gräber von Mett. Einen

schweren Schicksalsschlag erlebte Emil Lanz durch seinen 1924 verstorbenen Sohn Willy (siehe Biografie unten). Zwei Jahre später starb Emil Lanz am 9. Februar 1926. Er vererbte am Museum Schwab

eine Truhe mit Kerbschnitzerei und zwei Wappen aus dem 16. Jahrhundert. 1929 erhielt die Stadtbibliothek 150 Bände der «Naturforschenden Gesellschaft», bestehend aus «Verhandlungen der

schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft» (1837-1914) und «Mittel der Bernischen Naturforschenden Gesellschaft» (1844 bis 1914).

Willy Lanz (1888-1924), Arzt in Bern und Montana, Mitglied der Studentenverbindung «Zofingia»

Schüler am Progymnasium und Obergymnasium Biel von 1899 bis 1908

Mitglied der «Gymnasia Biennensis» von 1905 bis 1907

William Eduard Moritz, zweiter Sohn von Emil Lanz, kam am 8. April 1888 in Biel zur Welt. Am Obergymnasium nahm er 1907 sein Diplom entgegen. Ab 1908 studierte er in

Bern, München und Berlin. Während seiner Studienzeit schloss er sich der Studentenverbindung «Zofingia» an, welche die Devise hatte «Vaterland, Freundschaft, Wissenschaft». 1913 erwarb er sich in

Bern das Ärztediplom. Willy Lanz wurde Assistenzarzt im Pathologisch-anatomischen Institut und später der chirurgischen Universitätsklinik in Bern. 1916 wurde er im Militär zum Oberleutnant der

Sanität befördert.

Seine ärztliche Karriere ging bergauf, als man ihn zum Chefarzt der Poliklinik in Bern ernannte. Die Ausbildung war noch nicht beendet, als Willy Lanz von einer schlimmen Krankheit

überrascht wurde. Als seine Kräfte nachliessen, siedelte er zur Kur nach Montana (Wallis) über. Nahezu genesen, arbeitete er als Arzt weiter. In kurzer Zeit gelang es ihm, sich auf dem Gebiet der

Lungenchirurgie einen Namen zu schaffen. Als in Deutschland die Ärzte die operative Hilfe der Lungenschwindsucht einführten, eignete er sich dieses Wissen an. Als erster Schweizerarzt wandte er

die neue Methode mit Erfolg an. Willy Lanz hatte auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten beachtliches geleistet. Die Medizinische Fakultät der Universität Bern ehrte ihn 1921 mit der hohen

Auszeichnung der Hallermedaille. Am 30. Oktober 1924 starb er mit 36 Jahren an seiner langwierigen Krankheit in Heiligenschwendi, wo er zur Kur weilte.[37]

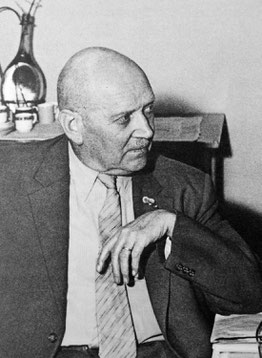

Eduard Lanz (1886-1972), Architekt, Pionier des genossenschaftlichen Wohnungsbaues, Mitglied der Studentenverbindung

«Zofingia»

Schüler am Progymnasium und Obergymnasium Biel von 1897 bis 1905

Mitglied der «Gymnasia Biennensis» von 1903 bis 1905

Eduard Paul Georg Lanz kam am 23. April 1886 an der Schmiedengasse 10 zur Welt. In dem geräumigen Haus, in dem er zusammen mit drei Geschwistern aufwuchs, waren oft Künstler und Wissenschaftler

zu Besuch. Ab 1897 besuchte Eduard Lanz das Progymnasium im Dufourschulhaus. Emil Meyer, Archivadjunkt vom Staatsarchiv Bern, war sein Klassenkamerad. Danach bereitete er sich im gleichen Gebäude am neu gegründeten humanistischen Obergymnasium

auf die Hochschule vor. 1905 schloss er seine Schulzeit mit der Maturität ab.[5]

Militärdienst

1905 trat Eduard Lanz topfit seinen Militärdienst an, so dass in der Arzt bei der Aushebung sofort für Diensttauglich erklärte. Seine Körperlänge betrug 173 cm, der Brustumfang 88 cm und der

Oberarm 26,5 cm. Lanz war ein hervorragender Schütze. 1906 besuchte er die Feldartillerie-Rekrutenschule in Bière (Kanton Waadt) und im gleichen Jahr die Artillerie-Unteroffiziersschule in Thun.

Er wurde Fahrkorporal, 1908 Leutnant und 1912 Oberleutnant der Feldartillerie. 1946 wurde er aus dem Militärdienst entlassen.[79]

Studium als Architekt

Lanz wandte sich aufgrund seiner zeichnerischen Begabung der Architektur zu und studierte von Oktober 1905 bis März 1910 am Polytechnikum in Zürich (heute ETH).[71] In den Freifächern setzte er sich u.a. mit folgenden Themen auseinander: Grundfragen der Charakterbildung, Städtebau, Schweizer Kulturgeschichte, Grundlagen der

Pädagogik, Einführung in die Philosophie, mittelalterliche Kunstdenkmäler in der Schweiz, die Kunst des 18. Jahrhunderts, Goethe. Er wurde in folgenden obligatorischen Fächern

unterrichtet:[80]

Höhere Mathematik mit Übungen

Darstellende Geometrie mit Übungen

Architekturzeichnen

Formenlehre, Skizzierübungen

Gebäudelehre I (Wohnhaus)

Gebäudelehre II (öffentliche Gebäude)

Perspektive mit Übung

Innerer Ausbau; Kostenanschläge

Stillehre mit Übungen

Construction civile

Exercices de construction civile

Mechanik I mit Übung

Baustatik mit Übung

Technologie der Baumaterialen

Eisenkonstruktionen mit Übungen

Ingenieurkunde mit Übungen

Petrographie

Architektur mit Skizzierübungen

Ornamentik und dekorativer Ausbau mit

Kompositionsübungen

Verschiedene Kompositionsübungen

Figurenzeichnen

Landschaftszeichnen

Modellieren

Kunstgeschichte

Rechtslehre

Bauhygiene

Aus Familientradition trat er in Zürich der Studentenverbindung «Zofingia» bei, befreundete sich mit den gleichaltrigen Theologiestudenten Max Gerber, Karl Barth und Max Gerwig und wurde durch sie mit den Ideen von Leonhard Ragaz (soziale Gerechtigkeit, Völkerverbrüderung) vertraut.[5] Eduard Lanz: «Als Student habe ich mich mit den politischen, religiösen und geistigen Strömungen auseinandergesetzt um die Nöte und Forderungen unserer Zeit zu verstehen.»[71] Auf Anregung von Ragaz entstand das Blatt «Aufbau», das Lanz abonnierte. Auch an den Jahresversammlungen der «Neuen religiös-sozialen Vereinigung» nahm er regelmässig teil. Daneben pflegte Lanz seine Liebe zu Griechisch, Latein und zu den alten Kulturen. In den Semesterferien leistete er seinen Militärdienst bis zum Leutnant der Artillerie ab. Von 1908 bis 1909 erfolgte ein Praktikum als Zimmermann bei der Holzfirma Kästli in Münchenbuchsee, wo er praktische Kenntnisse für seinen späteren Beruf erwarb. Ab 1909 wieder am Polytechnikum in Zürich, machte er am Juli 1910 bei Gustav Gull (1858-1942) seinen Abschluss als Architekt. Danach beteiligte sich Lanz an einem Schulhausneubau in Bern und zog 1911 um die französische Sprache zu verbessern für fünf Jahre nach Lausanne.[5] Dort leitete er für das Architekturbüro Chessex-Chamorel-Garnier den Bau des Palace-Hotels, des damals grössten Hotels der Westschweiz, sowie die Bauarbeiten vom Hotel Richemont und Beausit.[71]

Aufenthalt in Deutschland

Auslandsaufenthalte erweiterte sein Wissen: Von 1908 bis 1909 studierte er in München an der Ludwig-Maximilians-Universität.[3]

In Berlin fand er vom 1. Dezember 1916 bis zum 1. Juli 1917 eine Anstellung beim bekannten Wohnungsreformer Bruno Möhring (1863-1929), wo er sich mit Städtebauprojekten und einem

Arbeiterrestaurant und einer Beamtenkantine der Daimlerwerke in Berlin-Marienfeld befasste.[71] 1917 beteiligte er sich an einem Wettbewerb des

Alt-Zofingervereins und des Schweizerischen Zofingervereins, die für ihr 100-jähriges Stiftungsfest 1918 der Stadt Zofingen einen Zierbrunnen schenken wollten. Ursprünglich war Lanz auch als

Jurymitglied vorgesehen. Da er aber in Deutschland weilte und nicht anwesend sein konnte, trat Architekt Indermühle an seine Stelle. 103 Entwürfe wurden von allen Teilnehmern eingereicht. Den

Zuschlag erhielt schliesslich der Entwurf des Bildhauers Julius Schwyzer.[55]

Vom 1. Januar bis 15. Dezember 1918 war Eduard Lanz an der Akademie der Künste von Berlin Meisterschüler von German Bestelmeyer (1874-1942). Lanz beteiligte sich an der Ausführung der Messelschen

Museumsbauten, dem deutschen Freundschaftshaus in Konstantinopel und Kirchenbauten. Gleichzeitig studierte er an der Technischen Hochschule Berlin. Die Arbeit wurde mehrmals durch den

Militärdienst in der Schweiz unterbrochen.[71] Als unmittelbarer Zeuge der Novemberrevolution 1918 begeisterte sich Lanz für sozialistische Ideen und trat

der Sozialdemokratische Partei Deutschlands bei. Zeitweise war er auch im städtischen Wohnungsamt in Berlin tätig. Im Städtebau gewann damals die Gartenstadtbewegung an Bedeutung und der

Kleinwohnungsbau wurde zum Thema. 1918 beteiligte sich der inspirierte Eduard Lanz von Deutschland aus am «Ideenwettbewerb zur Erlangung eines Bebauungsplanes für die Stadt Biel und ihre Vororte»

mit seinem Entwurf «Rot und Schwarz».[2]

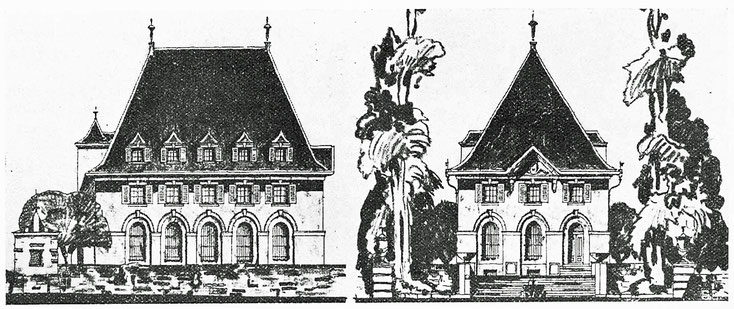

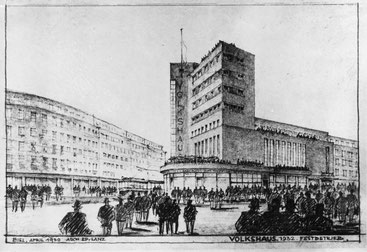

Pläne für ein Gemeindehaus

1918 gab es die uns heute bekannten Gemeindehäuser noch nicht. Die Sitzungen fanden in einer von Alkohol geprägten Atmosphäre in den «Gemeindestuben» der Wirtshäuser statt. Im Kanton Bern drängte

sich der Gedanke auf, diesen Lokalen eine alkoholfreie Gemeindestube oder ein alkoholfreies Gemeindehaus gegenüber zu stellen. Die «Kommission für Wirtshausreform der Schweizerischen

Gemeinnützigen Gesellschaft» und der «Schweizerische Verband gemeinnütziger Vereine für alkoholfreie Wirtschaften» veranstalteten einen Wettbewerb unter schweizerischen Architekten, um Entwürfe

für Gemeindestuben und Gemeindehäuser zu erhalten. Den Architekten war es freigestellt, das Lokal als Einbau in ein bestehendes Gebäude zu integrieren oder einen Neubau zu entwerfen. Das Projekt

verlangte, dass sich der Bau am Stil des Ortes orientiert und sich somit der Umgebung anpasst. 149 Vorschläge wurden von124 Verfassern eingereicht. Darunter befand sich auch die Projektskizze

«Bärnbiet» von Eduard Lanz, der in dieser Zeit bei Glöcke an der Technischen Hochschule Charlottenburg Städtebau studierte. Lanz stellte sich das Gemeindehaus als gemütliches Berner Wirtshaus

vor. Er gewann zwar nicht, erhielt aber eine Ehrenmeldung.[91]

Zurück in der Schweiz

1919 kehrte Lanz in die Schweiz zurück und

wohnte zuerst in Binningen. Dann zog er aus beruflichen Gründen nach Basel. Er hatte dort seit 1919 eine Anstellung als bauleitender Architekt im Hochbaubüro der Kreisdirektion II der SBB

und betreute die Bahnbauten in Solothurn und Biel. Bis 1924 war er Vorstandsmitglied und Archivar der Eisenbahner Baugenossenschaft Basel (E. B. G.). 1921 befand er sich für 6 Wochen auf einer

Studienreise in Rom und Sizilien. In diesem Jahr heiratete er Dora Paula Grütter (1889-1982) aus Burgdorf. Aus dieser Ehe gingen die drei Kinder Verena, Annemarie und Ulrich hervor.[1] Ulrich Lanz-Steinegger liess sich am Bürgerspital Basel zum Facharzt für Innere Medizin ausbilden und starb 1959 mit 35 Jahren an einer schweren Krankheit.

Altstadtleist-Vorstandsmitglied Annemarie Geissbühler-Lanz (1927-2023) war Sekundarlehrerin und Präsidentin der Regionalgruppe Biel-Seeland des Berner Heimatschutzes.

Als Leiter für die SBB-Bahnbauten zuständig, plante und errichtete Eduard Lanz von 1919 bis 1923 in Biel das Lokomotivdepot mit 24 Gleisen und einer

Reparaturwerkstatt. Ab 1. April 1922 befand er sich für diese Arbeit nur noch in Biel.[72] Es wurde ihm deshalb eine Wohnung im

Eisenbahnersiedlungsquartier Hofmatten in Nidau zugewiesen. Am Wolfweg 2 verbrachte er mit seiner Familie zwölf glückliche Jahre. Lanz, der in Nidau in die Sozialdemokratische Partei eingetreten

war, besuchte des öfter seinen Nachbar und Parteigenossen Guido Müller, der im gleichen Quartier am Rennweg 5 wohnte. Hauptsächlich unterhielten sie sich darüber, wie man den genossenschaftlichen

Wohnungsbau fördern könnte. 1924 gab er seine Stelle bei der SBB auf und eröffnete im ersten Stock seines Elternhauses ein eigenes Architekturbüro.[5]

Eduard Lanz, der sich in seiner Freizeit oft im Jura aufhielt, baute 1924 in Les Près d’Orvin ein Chalet für den Touristenverein Naturfreunde Sektion Biel. Es befindet sich in unmittelbarer Nähe des Skilifts. Zur Wasserversorgung wurde das Haus mit einer Zisterne ausgestattet. 1935 erfolgte von Eduard Lanz ein Umbau und Ausbau. 1954 erstellte er eine neue Toilettenanlage.

Das Haus der Naturfeunde Sektion Biel in Les Près d’Orvin. Foto links von Heinz

Strobel.

Wenig Platz für Grossfamilien

Eduard Lanz: «Unter den Schweizer Städten hat Biel seit 1850 (seit der Entwicklung zum Industriestandort) das relativ grösste Bevölkerungswachstum zu verzeichnen.

Die Wohnbautätigkeit war zur Hauptsache ungeregelter Spekulationsbau in den Aussenquartieren.»[95] Wohnknappheit entstand aber auch durch die Erstellung des

zweiten Bahnhofs, wo zahlreiche Wohnungen ohne Aussicht auf Ersatz abgerissen wurden. Die ersten, die der Wohnungsnot durch Selbsthilfe entgegenschritten, war die am 29. April 1910 gegründete

Eisenbahnerbaugenossenschaft Biel (EGB). Ihr erfolgreiches Vorgehen wurde richtungsweisend. Sie erstelle nach dem Vorbild deutscher und englischer Gartenstädte von 1911 bis 1914 auf den

Hofmatten in Nidau 72 Wohnungen mit grosszügigen Gärten. Zwischen 1908 und 1913 stiegen die Wohnungspreise in Biel infolge von Spekulationen um 15 bis 40 Prozent. Der Ruf nach kommunalem

Wohnungsbau wurden immer lauter. Der Erste Weltkrieg verschärfte die Wohnungsnot von 1914 bis 1918. Dies führte zur Gründung von Wohn- und Baugenossenschaften, sowie zum kommunalen Wohnungsbau.

1914/17 förderte die Gemeinde den Wohnungsbau mit einem Mietkasernenblock. 1919 trafen sich in Biel die Vertreter aller politischen Parteien, um zur Linderung der Wohnungsnot den Bau von

Kleinwohnungen zu fördern. In den 1920er Jahren lebten 20 % aller 5 bis 7-köpfigen Familien in Zweizimmerwohnungen. Auch in den Schulzimmern des Dufourschulhauses waren obdachlose Familien

untergebracht, bis die Gemeinde 1921 am Rennweg in Mett eine Baracke für 5 Familien errichten liess. Als die SP 1921 die Mehrheit im Bieler Gemeinderat erlangte, war ihre wichtigste Aufgabe die

Bekämpfung der Wohnungsnot. Die finanziellen Mittel waren jedoch aufgrund der Überschuldung zu gering. Obwohl das Stadtbauamt immer wieder mit Projekten für Klein- und Notwohnungen beauftragt

wurde, lag die Realisierung der meisten Siedlungen in den Händen von Genossenschaften mit ihren privaten Architekten.[17]

Eduard Lanz: «Die Wohnungsnot traf die wirtschaftlich Schwachen und Schwächsten immer mehr. Waren schon Wohnungen für minderbemittelte Kreise schwer erhältlich, so

wurde dieser Mangel für kinderreiche Familien zur Kalamität. Die Wohnungsnot unbemittelter kinderreicher Familien ist umso gravierender, als sie zu völlig unhaltbaren Wohnverhältnissen führt. Sie

hat die Verwahrlosung zahlreicher Kinder zur Folge. Anstatt die Belegung der baufälligen und gesundheitsschädlichen Wohnungen zu vermindern, werden diese erst recht belegt. 1926 bildete sich

deshalb in Biel ein Initiativkomitee, das der Gemeinde den Bau von Wohnungen auf genossenschaftlicher Grundlage mit Subventionierung durch die Gemeinde empfahl. Diese Basis ermöglicht für die

bedürftigsten Familien echte Heime zu schaffen, die Leute anzusiedeln statt zu kasernieren, ihnen nicht nur eine vorübergehenden Unterkunft, sondern wirkliches Wohnen zu geben, ohne das ein

echtes Familienleben keine Wurzel fassen kann. Es geht also keineswegs darum, Armenviertel oder Notwohnungen entstehen zu lassen.»[95]

Die Organisation des gemeinnützigen Wohnungsbaues

Am 20. September 1919 gründete Eduard Lanz in Olten den «Schweizerischen Verband zur Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaues» (SVW) mit. Er wurde 1926 in

«Schweizerischer Verband für Wohnungswesen und Wohnungsreform» und ab 1941 in «Schweizerischer Verband für Wohnungswesen» umbenannt. Der französische Name blieb unverändert mit «Union Suisse pour

l'Amelioration du Logement».

Der Verband bezweckte, die Wohnungsnot in den Griff zu bekommen und der Bevölkerung gesunde und befriedigende Wohnverhältnisse zu verschaffen. Dazu dienten folgende

Mittel: Ausarbeitung zweckmässiger Organisationsformen (Normalstatuten, Reglemente usw.); Beratung von Initianten für die Gründung von Baugenossenschaften; Veranstaltung von Vorträgen und

öffentlichen Besprechungen über Siedlungs-, Bau- und Wohnfragen; Wanderausstellungen und dergleichen; Beratung und Mithilfe bei der Finanzierung von Unternehmungen auf dem Gebiete des

gemeinnützigen Wohnungsbaus; Bauberatung, Prüfung und Begutachtung von Bebauungsplänen, Bautypen, Baumethoden, Baunormen, Wohnungseinrichtungen, Gartenanlagen usw.; Durchführen von Wettbewerben;

Einflussnahme auf die Gesetzgebung, insbesondere auf die Bau-, Strassen- und Hypothekargesetzgebung, durch Ausarbeitung von Gutachten und Voranschlägen für Abänderungen und Verbesserungen

zuhanden der zuständigen Behörden; grundsätzliches Eintreten für eine soziale Bodenpolitik; Bekämpfung der Bodenspekulation und aller unlauteren Bestrebungen auf dem Gebiete des Wohnungswesens;

Herausgabe einer periodisch erscheinenden Zeitschrift.[147]

Als Sitz des Verbands wählte man Zürich, Präsident war der Zürcher Stadtrat Dr. Klöti. Der Vorstand bestand aus 28 Personen aus 17 verschiedenen Kantonen, Lanz

gehörte ihm nicht an. Am 12. Oktober 1919 organisierte der Verband im Gewerbemuseum Winterthur eine Ausstellung mit Plänen für Wohnungskolonien. 1920 erschien die Broschüre «Die Bekämpfung der

Wohnungsnot» und die Gründung der Zeitschrift «Der gemeinnützige Wohnungsbau» (ab 1928 «Wohnen»), in der Eduard Lanz mehrere Artikel verfasste. 1921 wurde die Musterhausaktion ins Leben gerufen,

um vom bisherigen System der Mietskasernen zu einer besseren Wohnform, dem erschwinglichen Eigenheim in Form des Kleinhauses überzugehen. 1926/27 fand in 20 Ortschaften eine Wanderausstellung

statt, die 33 entstandene Kleinhaussiedlungen aus der Nachkriegszeit zeigte.[148] 1926 wurde Lanz Mitglied der Sektion Bern, im Zentralvorstand amtete er als

Sekretär und Präsident (ab 1940) und war jahrelang Mitglied der Technischen Kommission.

Die Bevölkerung sensibilisieren

Am Dezember 1926 gelangte in Biel die Vorlage zur Beteiligung der Gemeinde am Bau von Wohnungen für kinderreiche Familien zur Abstimmung. Um die Bieler über die Notwendigkeit der Erstellung

dieser Wohnungen zu informieren, veranstaltete der Mieterschutzverein von Biel und Umgebung im grossen Rathaussaal eine öffentliche Versammlung mit Lichtbildervortrag. Die Referenten waren Eduard

Lanz und Stadtpräsident Guido Müller.[149]

Ausstellung «Stadtentwicklung und Kleinwohnungen»

1927 organisierte Eduard Lanz zusammen mit Stadtgeometer Jean-Felix Villars (1876-1973) und Redaktor Werner Bourquin (1891-1971) für die Stadt in der

Logengasseturnhalle die Ausstellung «Stadtentwicklung und Kleinwohnungen». Sie zeigte die aus dem Wettbewerb von 1918 hervorgegangenen Studien und Vorschläge für einen neuen Bebauungs- und

Alignementsplan. Mit dieser Ausstellung wurden in Biel die Weichen für einen im weitesten Sinne sozialeren Städtebau gestellt.[39] Eduard Lanz: «Die

Ausstellung bestand aus 4 Abteilungen:

1) Vergangene Stadtentwicklung mit alten Landkarten der Gegend, Stadtplänen und alten Ansichten der Stadt Biel.

2) Vorschläge für die zukünftige Stadtentwicklung mit der von der Abteilung für Stadterweiterung erarbeiteten

Bebauungsplanvorlage mit statistischen Unterlagen der Stadt Biel.

3) Stadtentwicklung und Wohnungsbau der Stadt Biel mit Vergleichsmaterial und statistischen Aufstellungen.

4) Das Kleinhaus mit dem Material der Kleinhaus-Wanderausstellung des Schweizerischen Verbandes für Wohnwesen und Wohnungsreform, ergänzt durch Siedlungen der Stadt Biel. Statistische

Aufstellungen.»

Der 4. Punkt lenkte die Aufmerksamkeit der Besucher auf das neue Kleinhausprojekt der Allgemeinen Bau- und Wohngenossenschaft unter der Leitung von Lanz. Im Katalog

zur Ausstellung schrieb Eduard Lanz: «Für weniger bemitteltere Kreise mit Kindern sollte die siedlungsmässige Wohnweise im Flachbau mit Gartenland angestrebt werden mit Beteiligung und

Verantwortung der Wohnungsinhaber auf der Basis der Genossenschaft oder im Eigenheim. So wird es gelingen, auch diesen Bevölkerungsschichten eine engere Heimat zu schaffen. Man sollte nicht nur

Häuser und Strassen bauen und alles andere dem lieben Gott, der Polizei, der Armenbehörde und der freien Vereinstätigkeiten überlassen.»[17] Guido Müller,

Stadtpräsident von 1921 bis 1947: «Die von Lanz betreute Ausstellung übte eine starke Anziehungskraft auf die Bevölkerung aus und regte zum Bau von Kleinhäusern in geschlossenen Siedlungen an.

Ausser der einheitlichen Überbauung hatte das den Vorteil einer von Anfang an gut ausgenützten Strassen- und Kanalisationsanlage.»[45]

Pionierarbeit mit 275 Genossenschaftswohnungen

Eduard Lanz war bestrebt, mit seiner Arbeit einen ökonomischen und sozialen Fortschritt zu erreichen. Aufgrund seiner religiös-sozialen Überzeugung heraus förderte er den genossenschaftlichen Wohnungsbau, der für Jahrzehnte zu einer seiner Hauptaufgabe wurde. Dabei orientierte er sich an der deutschen Gartenstadtbewegung und der Idee des funktionalen Neuen Bauens. Die Siedlungen baute Lanz vorwiegend am Stadtrand.[10] Bauhistoriker Sylvain Malfroy: «Die platzsparende Reihenbauweise ermöglichten es den Arbeiterfamilien, in angenehmen, sonnigen Verhältnissen zu wohnen. Die Gärten sollten nicht nur das Gefühl des Wohnens im Grünen vermitteln, sondern dank des Anbaus von Gemüse zur Selbstversorgung beitragen.»[12] Die Wohnkolonien von Eduard Lanz reduzierten in Biel die Wohnungsnot und trugen gleichzeitig zum sozialen Aufstieg der Stadt bei. Später taten es ihm andere Architekten gleich.

Siedlung Rennweg-Mett (1925)

Rennweg 68-82*

Eduard Lanz baute seine ersten 32 Genossenschaftswohnungen für die Eisenbahnergenossenschaft im Mettfeld. Das von der Einwohnergemeinde

Biel unterstützte Projekt umfasst 8 Häuser in 2 Blöcken zu je 4 Häusern mit 2x2 Dreizimmerwohnungen. Am 1. November 1925 konnten die Häuser bezogen werden. Die Mietpreise betrugen

durchschnittlich Fr. 80.- für 3 Zimmer mit Mansarde. Bei den Grabarbeiten 1925 wurde eine Ruhestätte von ca. 12 Gräbern römischen Ursprungs entdeckt. Eduard Lanz’s Vater Emil Lanz,

Direktionspräsident des Museums Schwab und Konservator, liess die Fundstelle systematisch ausgraben und untersuchen. Unter seiner Leitung wurden 9 nahezu unversehrte Skelette geborgen. Man fand

Scherben von römischen Tongefässen, aus denen eine Vase rekonstruiert werden konnte.[34]

Siedlung Falbringen (1926-1931)

1. Etappe: 1926/27, Sonnhalde 2-16

2. Etappe: 1930/31, Sonnhalde 1-3, 15-17*

Der Vorsteher der Vormundschaftsbehörde, Emil Gräppi (1895-1967), gründete am 5. Mai 1925 mit 29 Stadtangestellten die Bieler Wohnbaugenossenschaft (BIWOG). Die Genossenschaft setzte sich

zunächst die Aufgabe, das der Gemeinde gehörende Terrain am Falbringenweg zu überbauen. Die Verhandlungen mit der Gemeinde bezüglich der Verleihung eines Baurechts führten bald zum Abschluss

eines Vertrages. Die Finanzierung wurde durch das Entgegenkommen der Gemeinde und der städtischen Versicherungskasse erleichtert. Historikerin Margrit Wick-Werter: «Emil Gräppi, der selber mit

seiner Familie in der Falbringensiedlung wohnte, war während 42 Jahren Präsident der Wohnbaugenossenschaft, die später noch weitere Siedlungen erstellte. Und immer war Architekt Lanz

dabei.»[15] Die zweite Wohnsiedlung, die Architekt Lanz in zwei Etappen von 1926 bis 1931 in den Falbringen schuf, ist ein Ensemble aus 4 Reiheneinfamilienhäusern und 4

Mehrfamilienhäusern.

Rebecca Omoregie, Vizedirektorin der Wohnbaugenossenschaften Schweiz: «Auch die grosse Freifläche macht den Reiz der Siedlung aus: Die Sonnhalde ist eine grüne Oase mit Gärten und einer grossen Wiese mit Obstbäumen, Blumen- und Gemüsebeeten. Der Aussenraum hat gestalterischen und historischen Wert: Der Kinderspielplatz steht noch immer am selben Ort, wo ihn Lanz vor hundert Jahren entworfen hat, ebenso die Allee und die zentrale Wegachse, die zum Emil-Gräppi-Brunnen hinunterführt.»[10] Für den Brunnen hatte Lanz versuchsweise eine Mauer aus rotem Klinker erstellt. Er wollte den in der Schweiz weniger bekannten Ziegelstein bei den Behörden und Handwerkern bekannt machen, um ihn für den Bau des Volkshauses zu verwenden.

Siedlung Möösli (1927-1945)

1. Etappe: 1927/28, Pestalozziallee 26-48, Möösliweg 15-37

2. Etappe: 1930/31, Pestalozziallee 2-24, Möösliweg 1-13, Brüggstrasse 39-43

3. Etappe: 1944/45, Pestalozziallee 47-93, Brüggmattenweg 31-77

4. Etappe: 1944/45, Pestalozziallee 52-70, Möösliweg 39-67*

Von 1927 bis 1945 erstellte die «Allgemeine Bau- und Wohngenossenschaft» (A.B.G.) mit Lanz etappenweise den Bau einer Siedlung für kinderreiche Familien auf dem Möösliackerterrain an der Pestalozziallee. Eduard Lanz: «Die Haupterschliessungsstrasse des ganzen von der Gemeinde zu Kleinwohnungszwecken reservierten Landkomplexes erhielt am Pestalozzi-Erinnerungsjahr seinen Namen.»[53] Seine Arbeit galt als die beste Umsetzung des Siedlungsgedankens in Biel.

Eduard Lanz berichtete 1928 in der Zeitschrift Wohnen über die erste Etappe von der Siedlung Möösliacker: «Die errichtete Kleinsiedlung für 24 kinderreiche Familien

(ca. 120 Kinder) bildet eine erste selbsttätige Teilsiedlung des in 9 kleinere Komplexe eingeteilten Gemeindeareals im Halte von ca. 70.000 m2. Die Kolonie umfasst 24 Einfamilienhäuser in 4

Blöcken, Mittelhäuser zu 4 Zimmern, Endhäuser mit einem fünften Dachzimmer, Bad- und Waschküche neben der Küche, Gartenland 200-300 m2. Es wurde gewissermassen ein Minimaleinfamilienhaus für

kinderreiche Familien als möglichst preiswerter, wirtschaftlicher Wohntyp entwickelt, der den Verhältnissen der kinderreichen Familie Rechnung trägt. Voraussetzung dafür bildete:

1) Schlafmöglichkeit mit Platz für 6 Betten.

2) Geräumiges Wohnzimmer, getrennt von der Küche.

3) Kleine, arbeits- und wegsparende Küche sowie Waschküche. Die beiden Arbeitsräume der Mutter in Wohnzimmer- und Küchennähe, im selben Geschoss.

4) Günstige Bademöglichkeit und Wasch- und Putzraum.

5) Rationelle Heizmöglichkeit und Wärmehaltung.

Die Einfamilienhäuser, zu je 3 Doppelhäusern in 4 Blöcken zusammengefasst, haben 4 Zimmer, die Endhäuser haben ein fünftes Zimmer im Dach. Die Häuser umschliessen einen Hofplatz. Durch einen

Windfang-Vorraum mit Garderobe gelangt man in die geräumige Wohnstube, von der aus, durch eine Türe abgeschlossen, die Buchenholztreppe in den 1. Stock führt. Die unmittelbar an die Wohnstube

anschliessende Küche ist der ungestörte Arbeitsplatz der Mutter. Sie ist nicht grösser bemessen als nötig, um den Herd, daneben den Zimmerofen mit Kochrohr, den Schüttstein mit Putzmaterial- und

Kehrichteimerschrank, den Arbeitstisch am hochgezogenen Fenster, darunter entlüfteter Speiseschrank in der Fensternische, dann den Küchenschrank und die tischbildende Holzkiste unterzubringen.

Der Abort befindet sich neben der Küche auf dem Kellervorplatz mit Ablage für Putzgeräte usw., die aus der Küche verbannt sind. Die Waschküche liegt innerhalb des Hauses neben der Küche und ist

als Wasch-, Bade- und Putzraum für die Familie eingerichtet mit Ausgang in den Garten zum Wäscheaufhängen und Gartenausgang. Jedes der 3 Schlafzimmer im 1. Obergeschoss hat Platz für 2 Betten,

die Endhäuser haben ein fünftes Dachzimmer. Der Dachboden dient als Abstell- und Werkraum. Ein speziell konstruierter Ofen mit Einfeuerung von der Küche her, heizt Wohnstube und Küche und durch

einen Heizkanal zugleich die beiden darunterliegenden Schlafzimmer. Die Häuser sind halbunterkellert. Die Vorgärten sind durch Eisenbetonkästen abgetrennt. Das Fassadenmauerwerk besteht aus

Winkelsteinen. Die Fenstereinfassungen (3 Typen) bestehen aus ganzen Eisenbetonfensterrahmen. Die Dacheindeckung besteht aus Falzziegeln auf Schalung. Die Wohnräume erhielten Eichenriemenböden,

die Schlafräume tannene Riemen, Küche und Vorraum Steinzeugplatten oder Terrazzo. Die Doppelhäuser sind unterschiedlich gestrichen und haben als Handzeichen ein entsprechendes aufgemaltes

Monatssymbol.

Die Mieter sind unbemittelte Familien mit 4 und mehr Kindern. Sie sind Genossenschafter und beteiligen sich mit 5% des Anlagewertes ihres Hauses, den sie in monatlichen Raten einzahlen. Sie

besitzen ein in der Regel unkündbares Wohnrecht, auch bei Entwachsen der Kinder. In diesem Fall haben sie den Mehrzins zu entrichten, der den besonderen Zuwendungen der Gemeinde entspricht. Die

Realisierung dieser Teilsiedlung erfolgte durch die Allgemeine Baugenossenschaft Biel (Präsident Stadtschreiber Fürsprecher Obrecht). Der Vorstand dieser Baugenossenschaft wurde seither durch

Mieter der Siedlung ergänzt.»[53]

Das Bieler Jahrbuch 1928 beschrieb das Innere: «Die geschickte Raumaufteilung erlaubt bestmögliche Ökonomie an Installationen. Die Waschküche (zugleich Bad- und Waschraum mit Ausgang in den

Garten) ist neben der Küche gelegen, welche mit dem Wohn- und Essraum in Türenverbindung steht. Ausmass und Einrichtungen sind auf Armreichweite berechnet. Von der Küche aus erfolgt auch die

Beheizung des Hauses durch den zentralen Kachelofen mit Kochgelegenheit und Luftkanal in das obere Stockwerk.»[20]