- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1903

- Das Dufour Schulhaus 1904-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1899-1903

Unterricht im Dufour-Ost und West

Am 31. Oktober 1899 wurde das Plänke-Primarschulhaus eingeweiht. Dies ermöglichte es dem Progymnasium, im 2. Stockwerk vom Knabenschulhaus, 4 Zimmer zu beziehen. Das Progymnasium befand sich nun in den zwei Schulhäusern Dufour-Ost und Dufour-West. Damit konnte dem Zeichnungsunterricht mehr Raum zur Verfügung gestellt und die Sammlung zweckmässig untergebracht werden.

1899

Gründung des neuen Gymnasiums (1899–1902) - 1. Etappe

Gegen Ausgang des 19. Jahrhunderts lag der Gedanke der Gründung eines Gymnasiums beständig in der Luft. Ein Legat, das der ehemalige Regierungsstatthalter Schöni zugunsten der Schaffung einer

höher, auf die Hochschule vorbereitende Lehranstalt gemacht hatte, zwang die Behörden, sich jährlich mit der Idee eines Bieler Gymnasiums zu beschäftigen. Diese Idee befürwortenden auch viele

Eltern. Dazu kam, dass die Stadt an Bevölkerung bedeutend zugenommen hatte. In den Behörden sassen Leute mit Erfahrungen in akademischen Berufen oder in industriellen und kaufmännischen

Unternehmen. Neben dem angesehenen Progymnasium war eine leistungsfähige Mädchensekundarschule entstanden. Beide Schulen waren geeignet, das Fundament für ein Gymnasium zu bilden. Ein Teil der

Lehrerschaft des Progymnasiums hatte inzwischen die Ausbildung für das höhere Lehramt erhalten und stand in Verbindung mit der Gymnasiallehrerschaft des Kantons und der übrigen Schweiz. Unter

solchen Umständen bedurfte es nur noch eines kräftigen Anstosses, um die Idee eines Bieler Gymnasiums der Verwirklichung entgegenzuführen.[3]

Als in der Stadtratssitzung vom 13. März 1899 die Garantie-Erneuerung des Progymnasiums zur Behandlung stand, gab der Berichterstatter, der damalige Stadtpräsident

Johann Hoffmann, der Hoffnung Ausdruck, dass nun bald die Zeit des Bieler Gymnasiums da sein möchte. Stadtrat Stauffer, der Bruder des Malers Stauffer stellte den Antrag, die Kommission des

Progymnasiums sei zu beauftragen, Erhebungen zu machen, ob das Gymnasium nicht schon jetzt gegründet werden könnte. Die Idee wurde vom Stadtrat einstimmig beschlossen und die Schulkommission

machte sich ans Werk.

Präsident der Schulkommission war Otto Tscherter, Direktor der Volksbank Biel. Rektor Jakob Wyss, Hauptförderer des Bieler Gymnasiums, übernahm im Auftrage der Schulkommission alle Vorarbeiten

und förderte sie so, dass die Frage schon in der Schulkommissionssitzung vom 21. Dezember 1899 behandelt werden konnte. Unterdessen hatten sich weitere Kreise der Stadt Biel selbständig mit der

Gründung des Gymnasiums beschäftigt. In einer gemeinsamen Eingabe an die Kommission des Progymnasiums traten am 21. Oktober 1899 der Kaufmännische Verein, die Unterrichtskommission des

Kaufmännischen Vereins, der Verein Schweizerischer Geschäftsreisender, Sektion Biel, und der Handwerkerverein für eine Schule ein, welche eine höhere allgemeine Bildung vermitteln sollte. Sie

machten gleichzeitig auch den Wunsch geltend, es möchte dem Gymnasium eine Handelsabteilung angegliedert werden. Diesen letzten Wunsch unterstützte später auch der Verein für Handel und

Industrie.[3]

«Als wir auf dem alten morschen Gestühl des ehemaligen College an der Dufourstrasse

unsere Hosenböden durchrutschten, war der Lehrplan noch ein primitiver. Aber die

Lehrerschaft war dennoch bestrebt, trotz der prekären Verhältnisse aus uns herauszuholen,

was zu holen war. Rektor Wyss verhalf Diesem oder Jenem ab und zu mit einem handfesten

Brätsch zu Fleiss und Aufmerksamkeit. Der Physiklehrer R. Jakob hütete mit wachsahmen

Auge seine geologische Sammlung, und konnte es nicht verputzen, wenn wir heimlich

in den vergilbten Bänden seiner Bibliothek herumschmökerten.»

Ehemaliger Schüler Fridolin 1899, Bieler Tagblatt, 21. April 1931

Niklaus Jakob verstorben

Niklaus Jakob, langjähriger Lehrer am Progymnasium Biel, verstarb mit 79 Jahren. Er machte sich namentlich als Verfasser geografischer Lehrmittel einen Namen.

1900

Die Gründung des neuen Gymnasiums (1899–1902) - 2. Etappe

Ermutigt durch diverse Unterstützung, arbeitete die Schulkommission in der Sitzung vom 12. Januar 1900 eine Eingabe an die Gemeindebehörden aus. Der vorgelegte Bericht sprach ausführlich über die

Wünsche, die gesetzlichen Grundlagen, die Organisation und die finanziellen Erfordernisse einer Oberabteilung. Die Finanzierung sollte sich aufgrund des Gesetzes über die Aufhebung der

Kantonsschule vom 27. Mai 1877 und desjenigen über die Sekundarschulen vom 26. Juni 1856 vollziehen. Im ersten Gesetz verpflichtete sich der Staat, höhere Lehranstalten, welche auf die

Hochschulen oder das Polytechnikum vorbereiteten, dann zu unterstützen, wenn sie einem allgemeinen Bedürfnis entsprachen, und im zweiten Gesetz wurde diese Unterstützung umschrieben; der Staat

hatte an die Lehrerlöhne solcher Schulen 50 % zu entrichten. Zwar wurde der Bericht anschliessend vom Gemeinderat mit Empfehlung an den Stadtrat weiter geleitet, die Reaktion liess jedoch auf

sich warten.[3]

Lehrer Giauque-Botteron verunglückt

Am 17. August 1901 verlor Giauque-Botteron bei einem Unfall mit dem Fuhrwerk, welcher sich auf der sogenannten neuen Strasse oberhalb Twann ereignete, das Leben. Er vertrat ab Frühling 1893 als Mitglied der Schulkommission des Progymnasiums die Gemeinde. Gleichzeitig gehörte er der Primarschulkommission an. So konnte er den Kontakt zwischen der französischen Primarschule und der französischen Abteilung des Progymnasiums fördern, der anfangs zu wünschen übrig liess.

1901

Die Gründung des neuen Gymnasiums (1899–1902) - 3. Etappe

Die Schulkommission prüfte die Idee vom Ausbau des Progymnasiums zum Gymnasium erneut, brachte an ihren Vorschlägen kleine Veränderungen an und reicht am 1. Juni 1901 eine zweite, fast

gleichlautende Eingabe wie die vom 12. Januar 1900 dem Gemeinderat ein. Dieser leitete sie weiter an den Stadtrat. Dort vertrat Stadtpräsident Stauffer der neue Vorschlag der Schulkommission.

Einstimmig wurde am 2. August 1901 dem Vorschlag zur Gründung eines Gymnasiums zugestimmt. Am 15. August gingen die Akten an den Regierungsrat nach Bern. Der Direktor des Unterrichtswesens,

Gobat, leitete die Bieler Eingabe zur endgültigen Entscheidung an den Regierungsrat. Der Vorsteher des Finanzwesens, Scheurer, beanstandete jedoch das Vorgehen des Unterrichtsdirektors. Er wies

die Angelegenheit an die Direktion des Unterrichtswesens zurück und verlangte, dass in Befolgung des Gesetzes über die Aufhebung der Kantonsschule zunächst geprüft werde, ob ein Bieler Gymnasium

einem Bedürfnis entspreche. Weiter aber forderte er eine umfassende staatspolitische Untersuchung über die Frage, welchen Einfluss ein Bieler Gymnasium auf das jurassische Gymnasium, die

Kantonsschule in Pruntrut, haben müsste.

Das sei eine wichtige Frage, denn es sei für Pruntrut von entscheidender Bedeutung, dass ihm nicht durch das Gymnasium Biel der protestantische Teil des Berner Juras verloren gehe. Daraufhin

machte sich Gobat an die Untersuchung der ganzen Frage von den erwähnten Gesichtspunkten aus und legte das Ergebnis in einem Vortrag dem Regierungsrat dar. Darin wies Gobat zunächst nach, dass

das Bieler Begehren vom Standpunkt des Gesetzes über die Aufhebung der Kantonsschule zu behandeln sei, indem Biel als eine deutschsprechende und im Grunde nicht zum ehemaligen Bistum Basel

gehörende Stadt zum alten Kantonsteil zu rechnen sei. Dem Einfluss eines Bieler Gymnasiums auf die jurassische höhere Schule in Pruntrut widmete Gobat besondere Sorgfalt. Er liess sich von

Pruntrut ein Gutachten geben und konnte dem Regierungsrat mitteilen, dass man in Pruntrut gegen ein Bieler Gymnasium nichts einzuwenden habe, falls die neue Anstalt nicht französische Klassen

eröffne.[3]

Die Gründung des neuen Gymnasiums (1899–1902) - 4. Etappe

Man hatte in Biel erwartet, dass der Regierungsrat spätestens auf Neujahr 1902 seine Zustimmung für ein Obergymnasium geben würde. In dieser Erwartung hatte die Schulkommission die Anmeldeliste

für die erste Tertia aufgelegt, und es hatten sich 23 Schüler angemeldet. Als der Frühling 1902 herannahte, und die regierungsrätliche Genehmigung nicht erschien, beschloss der Gemeinderat auf

Antrag der Schulkommission, unter allen Umständen die erste Gymnasialklasse zu eröffnen, und der Präsident der Schulkommission, Tscherter, teilte diesen Beschluss dem Regierungsrat unterm 4. März

1902 mit. Das Gymnasium öffnete deshalb am 14. April 1902 mit 22 Schülern, ohne Beschluss vom Regierungsrat, seine Pforten. Am 26. April 1902 stimmte der Regierungsrat gemäss dem Antrag der

Unterrichtsdirektion dem Begehren Biels zu, unter Aufnahme einer Schutzbestimmung für die Kantonsschule in Pruntrut. Damit war der Rechtsboden für die künftige Entwicklung des Obergymnasiums

vorhanden und genau abgesteckt, mit anderen Worten, es durfte wegen Pruntrut ausschliesslich deutschsprachige Schüler unterrichten.[3]

1902

1903 konnte die Schule die Sekunda, welche eine Real- und eine Literarabteilung umfasste, anfügen und schuf damit zwei neue Lehrstellen. Dr. Juzi, Sekundarlehrer in

Langenthal unterrichtete die mathematischen Fächer, Dr. August Steiger, stellvertretender Lehrer am Gymnasium in Burgdorf unterrichtete Deutsch und Latein. Am Obergymnasium bezahlten die Schüler

ein jährliches Schulgeld von Fr. 100.- im Jahr.

Herr Sotzer, Sekundarlehrer in Oberdiessbach, wurde als Turnlehrer angestellt.

1903

Warum das «Gymnasium» «Gymnasium» heisst und das «untere Gymnasium» «Progymnasium»

Jakob Wyss im Bericht vom Schuljahr 1903/04: «Die Gesamtanstalt nennt sich Gymnasium, weil im Kanton Bern ein anderer Name weder anerkannt noch gebräuchlich ist. Gerne hätten wir diesen auf die

Oberklassen beschränkt. Die Praxis kann eine Gliederung nicht entbehren bei der Klasse, in welcher die obligatorische Schulzeit absolviert wird. So entstanden ein unteres Gymnasium mit 5 Klassen,

das sich mit dem alten Progymnasium deckt, und ein oberes Gymnasium mit 4 Klassen. Für dem täglichen Gebrauch möchten wir die Bezeichnung unteres Gymnasium ausschalten und beim gewohnten

Progymnasium verbleiben, und dies aus folgendem Grund: Eine zweite Knabenschule besteht in Biel nicht. Die Unterabteilung unserer Anstalt muss demnach der weitaus grösseren Zahl von Schülern als

fünfklassige Sekundarschule dienen. Ihre Funktion als unteres Gymnasium fällt erst in zweiter Linie in Betracht. Sie behält trotz des Ausbaus den Charakter der alten, bernischen Progymnasien, und

deswegen gebührt ihr der Name. Das Progymnasium umfasst eine deutsche und eine französische Parallelsektion. Am Obergymnasium ist Deutsch die Unterrichtssprache.»

Der Fortschritt vom Obergymnasium

Die 3 ½ Jahre von 1902 bis 1905 enthielten eine gewaltige Summe von Arbeit, die von Rektorat und Lehrern zu leisten war. Die meisten Lehrer hatten noch nie auf der Oberstufe des Gymnasiums

unterrichtet, mussten sich also ganz neu in die Aufgabe, den Stoff und die Unterrichtsziele hineinarbeiten. Der Unterricht in der ersten Tertia war folgendermassen verteilt: Religion: Rektor

Wyss, Deutsch: Heimann, Französisch: Dr. Sautebin, Englisch: Winzenried, Latein: Dr. Maag, Griechisch: Dr. Maag, Mathematik: Dr. Antenen, Geschichte: Dr. Maag, Geografie: Dr. Antenen, Naturkunde:

Christen, geometrisches und Kunstzeichnen: Schneebeli, Turnen: Pfund. Im zweiten Jahre nach der Unterrichtseröffnung, als die Sekunda bereits bestand, und die Prima organisiert wurde, wählte die

Schulkommission drei Gymnasiallehrkräfte, nämlich für Deutsch und Latein Dr. August Steiger, für die mathematischen Fächer Dr. O. Juzi und für Deutsch und alte Sprachen Dr. O. Blaser. Nach und

nach bildeten sich in den nächsten Jahren die Lehrstellen. Das Obergymnasium bestand aus einer Literar- und eine Realabteilung. Die Literarabteilung wollte vor allem mit dem Bildungsgut der alten

Sprachen, die Realabteilung mit demjenigen der neuen Sprachen, der Mathematik und der Naturwissenschaften arbeiten. Jedoch mussten die Schüler beider Abteilungen ihrer kleinen Zahl wegen und mit

Rücksicht auf die geringen zur Verfügung stehenden Geldmittel in den meisten Fächern gemeinsam unterrichtet werden. Da nicht daran zu denken war, für die Literarschüler die griechische Sprache

obligatorisch zu erklären, gab es genau genommen drei Abteilungen:

1. Eine Abteilung mit Latein und Griechisch als Kernfächer.

2. Eine Abteilung mit Latein und neuen Sprachen als Kernfächer.

3. Eine Abteilung mit neuen Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften als Kernfächer.

Alle drei Abteilungen haben gemeinsamen Unterricht in den Fächern Religion, Deutsch, Französisch, Mathematik, Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, Physik, Chemie, Zeichnen und Turnen.

Die erste Abteilung hatte für sich allein Griechisch.

Die erste und zweite Abteilung hatte gemeinsam Latein.

Die zweite und dritte Abteilung hatte gemeinsam Italienisch und Englisch

Die dritte Abteilung hatte allein geometrisches und darstellendes Zeichnen.[3]

Biel hatte endlich eine Lehranstalt erhalten, welche eine höhere allgemeine Bildung vermittelte und auf die Hochschulen vorbereitete. Nachdem die Anstalt vom Präsidenten der eidgenössischen

Maturitätskommission, Prof. Geiser, einer eingehenden Prüfung unterzogen worden war, erhielt das Obergymnasium die eidgenössische Anerkennung, d. h. die Maturitätszeugnisses der

Literarabiturienten berechtigten von nun an ihre Inhaber zum Zutritt zu den medizinischen Prüfungen. Zu gleicher Zeit wurde nach einem Besuch des Präsidenten des eidgenössischen Schulrats, Dr. R.

Gnehm, mit dem Polytechnikum ein Vertrag abgeschlossen, welcher den Realabiturienten prüfungsfreien Übertritt an das Polytechnikum gewährleistete und den Literarabiturienten den Zutritt unter

Vorbehalt einer Nachprüfung in Physik und darstellender Geometrie zusicherte. Das Progymnasium indessen war eine Sekundarschule, in welcher eine Anzahl Schüler Gelegenheit erhielten, Latein und

Griechisch zu nehmen. Der Versuch, eine Handelsabteilung an das Gymnasium anzugliedern, wurde aufgegeben.

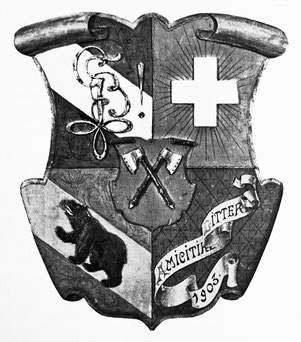

Gründung der Studentenverbindung Gymnasia Biennensis

Studentenfoto der Gymnasia Biennensis. Reproduktion aus «Gymnasia Biennensis 1903 - 1978», S. 9.

Am 3. Oktober 1903 gründeten 13 Absolventen der Sekunda, in der Hinterstube des Restaurants Zentralhalle die Gymnasia Biennensis. Zu den Gründern zählten Präsident Walter Tenger (Rempel), Arthur Grosjean (Wirbel), Karl Feller (Schlau), Emil Meyer (Stiefel), Arnold Heimann (Flott), Werner Leuenberger

(Romeo), Werner Ris (Piano), Albert Bloch (Chutz), Robert Egger (Box), Paul Giardin (Stengel), Eduard Lanz (Dachs), Gottlieb Fehlmann (Mops), Emil Joray (Fidelis). Zum ersten Präsidenten wurde

Walter Tenger ernannt, der die Statuten entwarf. Das Motto lautete «Amicitiae et Litteris» (Freundschaft und Wissenschaft).[4]

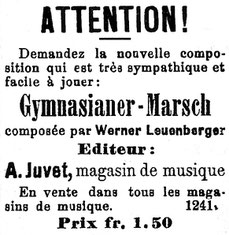

Mit Cello, Geige, Flöte und Klavier verschönerten die Mitglieder ihre unterhaltsamen Abende. Student Werner Leuenberger, Sohn des Komponisten des Festmarsches des

Kantonalschützenfestes von 1903, komponierte für den Verein den «Gymnasianer Marsch» den er an Anlässen gerne selbst am Klavier vortrug. Das Journal de Jura vom 27. März 1904 erwähnt: «Das

jugendliche Werk ist melodiös und leicht zu spielen.» Als Erkennungsfarbe wählte man hellblau-weiss-hellblau. Werner Ris entwarf das Logo und liess auf eigene Kosten Stempel herstellen.

Eduard Lanz kreierte den Entwurf der ersten Couleurkarte, blau auf weiss gezeichnetes Stillleben (Mütze, Band, Buch und Eule). Die Karten waren rasch vergriffen.

Eine weitere Couleurkarte zeichnete Werner Ris, die einen Biertischbetrieb mit Hinterstübchen darstellte. Eduard Lanz gestaltete dann das Cereviswäppli. Bei ihm zu Hause fertigte er aus Holz ein

bemaltes 4feldiges Gymeler-Wappenschild.[4] Bei der Gründung entstand auch der traditionelle Anlass vom Maibowlenfest, der jährlich im Garten vom Restaurant

«Tanne» in Gaicht durchgeführt wurde.

Regelmässig fanden ab 1904 mit anderen Studenten die Kartellfeste statt. Zuerst in Pruntrut statt, dann in Lyss und St. Immer. Die Gymeler widmeten einen Teil ihrer Zeit dem Sport, u. a. dem

Rudern und Skifahren und dem Schauspielern. Nachdem das Gymnasium 1910 an die Alpenstrasse umgezogen war, folgten erfolgreiche Aufführungen bereits am Tag der Einweihung und später im

Stadttheater Biel. Die Ehemaligen dieser Verbindung schlossen sich zu einem Altherren-Verband zusammen.[5] Am 5. und 6. September 1953 feierte das Gymnasia

Biennensis ihr 50-jähriges Bestehen. Sie erhielt von Mitglied Kunstmaler Jacobi ein kostbares Gemälde, das den Bielersee zeigte und die Maturität versinnlichte. 1987 erhielt das Gymnasia

Biennensis erstmals eine Fahne.

Gymnasia Biennensis-Mitglieder vom Dufour-Schulhaus: [4]

Cerevis

Romeo

Stiefel

Stengel

Flott

Piano

Rempel

Wirbel

Chutz

Box

Mops

Schlau

Fidelis

Dachs

Bummel

Süverli

Chrusel

Schnörri

Kater

Frösch

Trumpf

Zwängi

Gizzi

Gabli

Knirps

Müsli

Hydor

Zahm

Zapf

Muni

Photo

Boss

Fröschli

Hecht

Storch

Witz

Cid

Zirkel

Bössy

Choli

Stramm

Spitz

Pinsel

Gagger

Häring

Mäms

Bär

Büssi

Chafli

Dachs

Bäri

Falk

Chnorz

Schnabli

Coucou

Sägel

Knaster

Zwirbel

Cyrano

Storze

Blinzli

Specht

Name, Beruf

Werner Leuenberger, Kaufmann, Komponist.

Emil Meyer (1886-1972), Stellvertreter des

Staatsarchivars Bern.

Paul Girardin-Blattner (gest. 1958), Hauslehrer in Amerika, Englischlehrer in Burgdorf.

Arnold Heimann (gest. 1964), Lehrer an der Handelsschule des Kaufm. Vereins Zürich.

Werner Ris (gest. 1960), Ingenieur.

Walter Tenger (1887-1961), Fürsprecher.

Arthur Grosjean (1886-1948), 40 Jahre Lehrer am

Progymnasium Biel, Offizier.

Albert Bloch, Zollbeamter.

Robert Egger (1886-1965), Maschinen-Ingenieur bei der SBB.

Gottlieb Fehlmann.

Karl Feller, Sekundarlehrer.

Emil Joray, Bundesbeamter.

Eduard Lanz (1886-1972), Architekt.

Max Baumann (1887-1948), Schuldirektor, Gründer und

Dirigent der Musikschule Biel.

Albert Nigst (geb. 1943), Architekt

Maurice Vaucher (1887-1957),

Direktor der Recta, Präsident der Fédération horloger (F. H.).

Arthur Reimann (1887-1913) Cand. jur., Mitarbeiter des Blattes Grütlianer.

Ludwig Libson, Jurist.

Hermann Rufer, Fürsprecher.

Walter Ryser, Dr. chem.

Willy Lanz (1888-1924), Arzt.

Georges Albert Grosjean (1888-1977), Progymnasiallehrer.

Ernst Hubacher (1888-1963), Pfarrer, Religionslehrer am Gymnasium Bern.

Max Methfessel (geb. 1888), Kaufmann.

Paul W. Steiner (1889-1942), Chef der Schutzmachtabt. der Schweiz. Gesandtschaft in Berlin.

Gottfried Ludwig (1889-1970), Pfarrer.

Otto Reinlé (gest. 1948), Versicherungsdirektor.

Fritz Probst (gest. 1973), Dr. iur.

Hans Albert Paul Wendling (1891-1947), Dr. med. Chirurg.

Hans Ludwig, Dr. med.

Ernst Flückiger (1890-1970), Dr. phil., Sekundarlehrer und Schuldirektor in Murten.

Fritz Rufer (gest. 1934), Dr. iur.

Ernst Herdi (1890-1974), Historiker, Direktor der

Kantonsschule Frauenfeld.

Albert Maag (1890-1946), Rechtsanwalt, Nationalrat, Präsident des Zürcher Kantonsrats.

Fritz Lüscher (gest. 1975), Dr. phil.

Georg Berner, Ingenieur.

Hugo Müller, Ingenieur.

Maurice Villars, Ingenieur, Oberleutnant der Feldartillerie.

Jules Bloch (gest. 1977), Bieler Sektionschef.

Fritz Bloch (1890-1967), Handelslehrer, Schauspieler, Regisseur.

Marc Schwab (gest. 1958), Ingenieur.

Werner Bourquin (1891-1977), Konservator,

Stadtarchivar, Historiker.

Eduard Hitz (gest.1955), Forstmeister des 1. Kreises des Kantons Schaffhausen.

Robert Wälti (gest. 1977), Ingenieur.

Hans Herrmann (1891-1953), Pfarrer von Corgémont und Biel, Armeninspektor.

Werner Jordi (1891-1950), Arzt, Bieler Stadtrat, Sanitätsmajor.

Hans Müller (gest. 1935), Kaufmann.

Marcus Jacobi (1891-1969), Kunstmaler, Grafiker.

Hans Moll, Dr. jur.

Hermann Brunner (1892-1943), Anwalt.

Franz Flury, Dr. med.

Ernst Krebs (1891-1988), Sekundarlehrer, Infanteriehauptmann.

Werner Lüthi, Prof. Dr. iur.

Oskar Meury (gest. 1977), Sekundarlehrer in Laufen.

Hans Schoechlin (1893-1978),

Architekt, Direktor vom Technikum Biel, Olympiasieger.

Karl Seiler, Architekt.

Eduard Stern (1892-1983), Arzt.

Eduard Villars, Ingenieur.

Ernst Wyss (1893-1955), Fürsprecher, Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung.

Hans Keller (gest. 1943), Arzt.

Ernst Probst.

Wohnort

Spiez

Bern

Burgdorf

Zürich

Basel

Biel

Biel

Muttenz

Bern

Amerika

Marseille

Bern

Biel

Biel

Mühlhausen

Biel

Zürich

Berlin

Biel

Buffalo (USA)

Montana

Bad Ragaz

Bern

Wallisellen

Berlin

Biel

Genf

Gümligen

Biel

Bern

Murten

Biel

Frauenfeld

Zürich

Pruntrut

Bern

Yverdon

Zürich

Biel

Biel

Rio de Janeiro

Biel

Schaffhausen

Muri

Nidau

Biel

Maplewood NJ

Merligen

Basel

Orpund

Rougemont

Uetendorf

Bern

Laufen

Biel

Bern

Bern

Lissabon

Bern

Belp

-

Aktiv

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1903-05

1904-06

1904-06

1904-06

1904-06

1904-06

1905-07

1905-07

1905-07

1905-07

1905-07

1905-07

1906-08

1906-08

1906-08

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1907-09

1908-10

1908-10

1908-10

1908-10

1908-10

1908-10

1908-10

1908-10

1908-10

1909-11

1909-11

1909-11

1909-11

1909-11

1909-11

1909-11

1909-11

1909-11

1909-11

1909-11

1909-11

Biografien über Lehrer und Schüler vom Dufourschulhaus Biel. Das Gymnasium befand sich ab 1910 an der Alpenstrasse.

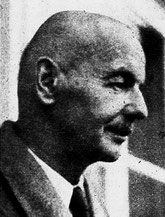

Ernst Hubacher (1888-1963), Pfarrer, Religionslehrer am Gymnasium Bern

Schüler am Progymnasium von 1899 bis 1904 und am Obergymnasium von 1904 bis 1908

Mitglied der «Gymnasia Biennensis» von 1905 bis 1907

Ernst Albert Hubacher wurde am 7. August 1888 in Biel geboren. Er war der Sohn von Oberst Fritz Hubacher (1854-1938) und Elisa Häuselmann. Wie seine beiden älteren Brüder Fritz Hubacher

(1882-1969) und Hermann Hubacher (1885-1976) verbrachte er seine Schulzeit am Progymnasium. Am Obergymnasium nahm er am November 1907 sein Reifezeugnis entgegen. Dann studierte er Theologie in

Genf, Bern, Heidelberg, Berlin und Zürich.

1899-

1908

«Die Schweiz galt einst als das klassische Land des religiösen Sozialismus»

Ernst Hubacher, Der Bund, 25. 3. 1941, S. 1

Von 1912 bis 1922 wirkte er als reformierter Pfarrer in der Industriegemeinde Grenchen. In dieser Zeit war das soziale Umfeld der

Arbeiter von den Fabrikchefs und den Arbeiterverbänden geprägt. Oft konnten sie es weder dem einen noch dem anderen recht machen. Arbeiter, die versuchten einen Kompromiss zu finden, wurden von

den Gewerkschaften angeprangert und namentlich in ihren Zeitungen denunziert. Streiks waren keine Seltenheit. Da war es gut, einen Pfarrer zu haben, dem man seine Sorgen anvertrauen konnte.

Hubacher machte sich dies in Grenchen zur Hauptaufgabe. Angeregt durch Leonhard Ragaz, gehörte er zu denen, die früher als die meisten Zeitgenossen die Verpflichtung der christlichen Kirche dem

damaligen Industrieproletariat gegenüber erkannten.[31] Als Bruder des Bildhauers Hermann Hubacher (1885-1976) interessierte er sich auch für die Kunst. Er hatte oft darüber Vorträge gehalten. Die Leute konnte sie hören, ohne

etwas zu bezahlen. Die Bieler Rosiusgesellschaft veranstaltete am 28. April 1915 im Rathaussaal Grenchen eine Spitteler-Feier, bei der er einen Vortrag hielt. 1916 heiratete er Marie-Louise

Caroline Tscherter aus Biel.

Während des 1. Weltkrieges gründete er 1916 die «Literarische Gesellschaft Grenchen» und war bis 1921 deren Präsident.[6] Ernst Hubacher: «In Grenchen hatte

die wirtschaftlichen Entwicklung mit der kulturellen nicht Schritt gehalten. Es gab weder eine Buchhandlung noch eine öffentliche Bibliothek, weder Kammermusikkonzerte noch Kunstausstellungen. Am

Ort war Blechmusik und Vereinsgesang, mittelmässige Filmkunst und Kioskliteratur zu haben. Ich fühlte mich verpflichtet, den Dorfbewohnern bei der Deckung ihres kulturellen Nachholbedarfes

behilflich zu sein und gründete mit einigen Freunden zu diesem Zweck eine literarische Gesellschaft. Die Sache kam in Fluss, die Fabrikherren stellten reichliche Mittel zur Verfügung, die

Katholiken liessen sich herbei, und auch die Werktätigen, mit Einschluss der Jungburschen, machten mit. So wurden in den folgenden Jahren aus der ganzen Schweiz Dichter nach Grenchen gebeten und

lasen aus eigenen Werken vor. Alfred Huggenberger, Dominik Müller, Hans Morgenthaler, Simon Gfeller und mancher andere erschienen und waren Gast im Pfarrhaus.»[35] Schriftsteller wie Emil Schibli, Robert Walser, Hermann Hesse oder Jakob Bosshart lasen ebenfalls für die literarische Gesellschaft.

Während des Schweizerischen Landesstreiks am 14. November 1918 erschossen die Soldaten in Grenchen bei den Ausschreitungen drei Personen. Einer von ihnen war der 29-jährige Uhrmacher-Bauer Hermann Lanz, der an der Demonstration nicht beteiligt war. Hubachers Grabrede für den getöteten Lanz sorgte für grosses Aufsehen, den er verurteilte diese «gut organisierte Menschenjagd». Nach seiner Wiederwahl Ende 1918 kam es zu einem Massenaustritt von Kirchenmitgliedern.[6]

Aus Solidarität mit der kämpfenden Arbeiterschaft trat Ernst Hubacher 1918 mutig der Sozialdemokratischen Partei

bei.[6] Er hatte diesen Schritt ähnlich seinem Gesinnungsfreund Leonhard Ragaz getan, denn es war ihm ein ernstes Anliegen, den damaligen Graben zwischen Arbeiterschaft und Kirche zu

überbrücken.[11]

Hubacher schrieb der Parteileitung von Grenchen am 8. Dezember 1918 in einem Brief:

«Ich gestatte mir, ihnen meinen Eintritt in die sozialdemokratische Partei anzumelden. Meine politische Überzeugung erfährt damit keinen Wechsel. Sie ging, seitdem ich selbstständig denke, in der

Richtung des Sozialismus. Dass ich nun auch die praktischen Folgen ziehe und mein bisheriges Abseitsstehen aufgebe, hängt mit den politischen Ereignissen der letzten Zeit zusammen.

Mitten unter Arbeitern wohnend und täglich mit ihnen verkehrend, weiss ich, dass sie mehr Freiheit ersehnen. Ich betrachte es daher als

meine Pflicht aus meiner politischen Untätigkeit herauszutreten. Ich stelle mich also der Partei zur Verfügung.»[10]

1921 hielt Ernst Hubacher für den Kunstverein im Rathaussaal von Biel, einen Lichtbildervortrag über Holbeins Totentanz.

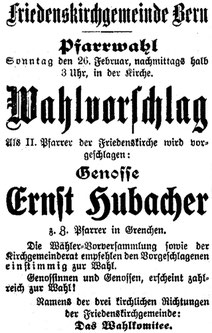

30 Jahre Pfarrer der Friedenskirche Bern

1922 wurde Ernst Hubacher mit Unterstützung der sozialdemokratischen Partei zum Pfarrer an die Friedenskirche in Bern berufen. Für die «Vereinigung der Freunde der Neuen Wege und des

Aufbaus» referierte er 1924 über Mahatma Gandhi. Er traf den indischen Reformator bei Anlass seines Schweizer Aufenthalts persönlich.[31]

Im Gemeindesaal der Friedenskirche hielt er am 4. Oktober 1926 einen Vortrag über Franz von Assisi, der vor 700 Jahren gestorben war. Als 1928 seine Wiederwahl erfolgte, inserierte die

religiös-soziale Vereinigung: «Hubacher zeichnete sich durch seine schwungvollen Predigen, seine vorzügliche Führung der Jugend und seine treffliche Seelsorge aus. Dazu hat er sich als Freund und

Helfer der Armen und Notleidenden bewährt. Wenn aus Genossenschaftskreisen von ihm Rat gewünscht wurde, so haben die Betreffenden Auskunft und Hilfe erhalten. Bei den Pfarrwahlen findet keine

Urnenwahl statt, sondern jeder Stimmende muss an den Verhandlungen teilnehmen. Die Stimmkarte muss in der Kirche vorgewiesen werden. Es wird die Frage vorgelegt werden: Wollt ihr die Pfarrstelle

von Pfarrer Hubacher ausschreiben oder nicht? Wer Hubacher für eine weitere Amtsdauer von sechs Jahren bestätigen will, muss mit Nein antworten. Diese Fragestellung ist verwirrend, aber eben im

Kirchengesetz vorgesehen.»

In den Jahren 1931 bis 1943 unterrichtete Ernst Hubacher am Berner Gymnasium Religion. Von 1932 bis 1942 wirkte er als Staatsvertreter in die Kommission der Mädchenschule Bern. Im November 1934

hielt er im Gemeindesaal der Friedenskirche einen Vortrag über den «Kampf um die Kirche in Deutschland». Am 31. Oktober 1952 trat er von seinem Pfarramt zurück.

Hubacher beschäftigte sich, zuerst in Grenchen und später an der Friedenskirche in Bern, mit den Klassen der Arbeiter- und Vorstadtjugend. Er kann als einer der Pioniere dieses damals noch neuen

Zweiges pastoraler Arbeit betrachtet werden. Lange bevor derselbe durch die «Junge Kirche» und den «Zwinglibund» zur Blüte kam, sammelte Pfarrer Hubacher die Konfirmierten und verstand es, sie

durch angemessene Bibelarbeit, durch Vorträge, Lektüre, Basteln, Wandern und Lagerleben mit der Kirche in Verbindung zu halten. In dieser Aufgabe wurde er durch seine ideenreiche Frau und später

auch durch seine künstlerisch begabte Tochter unterstützt. Die mit der Jugendgruppe «Pax» aufgeführten Spiele waren, was die Auswahl der Stücke und das künstlerische Niveau anbelangte,

richtungsweisend.[7]

Begegnung mit Robert Walser

Ernst Hubacher schrieb über seine Bekanntschaft mit dem Poet im «Bund» 1955 u.a.: «Zu Beginn der zwanziger Jahre vernahm ich zufällig, Robert Walser sei aus Berlin in die Heimat zurückgekehrt und

lebe nunmehr in Biel, der Stadt seiner Jugend. Ebenfalls in Biel aufgewachsen, habe ich dasselbe Progymnasium wie er durchlaufen, kannte seinen Vater, den Weinhändler Walser, wusste, wo seine

Mutter ihr bescheidenes Geschäft als Putzmacherin betrieb, vor allem aber hatten mir seine ersten gedruckten Arbeiten, die unter dem Titel ‹Fritz Kochers Aufsätze› erschienen sind, einen starken

Eindruck gemacht, und darum lockte es mich, mit meinem um 10 Jahre älteren, engeren Landsmann den Kontakt aufzunehmen. Man hatte mir gesagt, der Gesuchte wohne im fünften Stock des

Blaukreuzhotels am Schüsskanal. Es gab da nur ein Bett, einen Tisch und einen Stuhl. Es war an ihm ein ausgesprochener Hang zur Einsamkeit festzustellen. Im Blaukreuzhotel liess Walser im Winter

nur äusserst selten heizen. Er wollte es nicht behaglich haben, rau und unwirtlich sollte es um ihn sein. Von ganzem Herzen und mit ganzer Seele, mit allen seinen Gedanken und Gefühlen gehörte er

zu den Armen. Er liebte alles Alte, Verbrauchte, bisweilen sogar Schimmeliges. So lernte ich Walser bei unserer ersten Begegnung kennen (…) Im Winter stand Walser eines Tages an unserer

Wohnungstüre. Er fühlte sich in der fremden Wohnung und in Gegenwart einer ihm noch fremden jungen Frau nicht wohl und gab sich sehr einsilbig. Auf einmal zischte er mich an: ‹Halten Sie mich

vielleicht für einen Paillasse?› Zum Glück traten bald darauf unsere 5jährigen Zwillinge ein und retteten durch ihr blosses Erscheinen die Situation. Unser Gast schlug vor, mit ihm nach Biel zu

kommen und uns im Stadttheater Ibsens «Gespenster» anzusehen. Wir eilten zur Bahn und fuhren in die Stadt. Das Bieler Stadttheater hatte damals noch seine ursprüngliche, überaus reizvolle

Gestalt. Mit seinen knarrenden Holztreppen und quetschend engen Gängen, mit den gemalten Dichterbüsten rechts und links von der Bühne, dem unter dem Namen Bärengraben bekannten Stehparkett, den

abgenützten Plüschfauteuils im Sperrsitz und der einzigen für die Theaterkommission reservierten Loge, glich es dem Musentempel, in der Residenz eines verarmten deutschen Duodezfürsten aus

vorrevolutionärer Zeit. Hier hatten wir als Gymnasiasten den Ellenbogen auf die Rampe und das Kinn in die Hand gestützt, bebenden Herzens, im 100. Todesjahre Schillers des Dichters sämtliche

Dramen miterlebt. (…) Zwei oder drei Jahre später übersiedelten wir nach Bern, und auch Walser vertauschte Biel mit der Bundesstadt. Zu Beginn des Sommers luden wir ihn ein, für einige Tage nach

dem Eggen am Thunersee zu kommen und dort im Ferienhaus unser Gast zu sein. Am vereinbarten Tag traf er nach achtstündigem Marsch am Ziel ein und war nun eine Woche lang unser stets esslustiger

und trinkfreudiger Tischgenosse und unser ständiger Begleiter auf Spaziergängen, bei Bootfahrten und am Badestrand.» Diese Zeit beschrieb Walser in einer Schweizer Zeitung unter dem Titel «Wie

sich etwa ein Gast benähme». [8]

Ernst Hubacher litt unter einer Augenkrankheit, die schliesslich zu einer Erblindung führte. Er starb am 1. Mai 1963, am Tag der Arbeit, mit 75 Jahren.[9]

Literatur (Auswahl):

Ernst Hubacher hat oft für die Zeitung «Der Bund» geschrieben. Darin veröffentliche er u. a.: Die Altneuschule in Prag (18. 10. 1936), Gotteserkenntnis und Gottesdienst (15. 1. 1939),

Aufbau der Gemeinschaft, in Zusammenhang mit Leonhard Ragaz (25. 3. 1941), Hodlers Frauengestalten (4. 6. 1954), Der letzte Poet - Begegnung mit Robert Walser (8. Juli 1955), Wie ein Dichter um

seine Freiheit kämpfte - Zum 350. Geburtstag des Paulus Gerhardt am 12. März (8. 3. 1957), Der Stern der Weisen (3. 1. 1958), Ein Reiseerlebnis Hermann Hesses (11. 7. 1958), Das neue

Christgeburtstagsfest (24. 12. 1958), Ein Bilderpaar (23. 1. 1959), Calvin und Servet (12. 6. 1959).

Fritz Emanuel Huguenin (1888-1939), Zifferblattfabrikant

Schüler am Progymnasium von 1900 bis 1905

Das Huguenin-Geschlecht ist in den Neuenburger Bergen tief verwurzelt mit der Uhrenindustrie. Bereits 1702 wird der Uhrengehäusemacher Huguenin in La Chaux-de-Fonds

erwähnt, verschiedene Pioniere der Uhrenindustrie namens Huguenin stammten aus Le Locle. So auch der Vater unseres Progymnasialschülers Fritz Huguenin, der sich entschloss in Biel 1882 unter dem

Namen «F. Huguenin» ein Atelier für Uhrendekoration zu gründen. Unterstützung erhielt er von seiner Frau Lina. Ihre beiden Söhne Fritz und Charles führten das Geschäft weiter.

Fritz Emanuel Huguenin-Bergenat kam 1888 in Biel zur Welt. Er besuchte im Dufourschulhaus von 1900 bis 1905 das französischen Progymnasium und anschliessend die Kunst und Gravierschule vom

Kantonalen Technikum. Anschliessend bildete er sich in Genf beruflich weiter aus. Nach Hause zurückgekehrt, trat er in das väterliche Atelier ein, das 1912 in die Kollektivgesellschaft «Fritz

Huguenin et fils» (Huguenin & Söhne) umgeändert wurde.[28] Am 24. Oktober 1913 heiratete er die diplomierte Sticklehrerin Juliette

Huguenin-Virchaux.

Fritz Emanuel vermochte das Atelier mit seinem Bruder Charles erfolgreich zu leiten, worauf sich Mutter Lina nach Genf zurückzog. Huguenin machte sich stark für eine Vereinheitlichung der

Uhrenteile. Schon früh schlug er vor, die folgenden Masse für die Zeigerpassungen allgemein durchzuführen:

1900-

1905

Bei Werken bis zu 8 Linien der Stundenrohrdurchmesser:

„ von 9 - 12 Linien „ „

„ von 16 - 20 Linien „ „

Zeigerwellendurchmesser am Ende bei kleinen Werken

„

„ bei grossen

Werken

1,1 mm

1,3 „

1, 8 „

0,3 mm

0,45 mm

Bei der Durchführung dieser Normen würden die Zeiger billiger und blieben nicht als unanbringlich liegen.[29]

Huguenins Geschäft förderte erheblich die Neubelebung der Uhrendekoration, welche durch das Aufkommen der Armbanduhren, die auf dekorative Uhrenschalen verzichten konnte, dem Niedergang geweiht

war. Das Unternehmen gebrauchte ein Verfahren, das sich eignete, der künstlerischen Ausschmückung der Uhr einen neuen Aufschwung zu verleihen, indem es die Verzierung von der Schale auf das

Zifferblatt überträgt. Die Verzierung des Metallzifferblatts war durch das Glas gegen das beständige Abreiben in der Tasche geschützt. So bewahrte die Gravierung ihre ursprüngliche Feinheit und

Frische. Im Betrieb gab es ziselierte und gravierte Zifferblätter in alle Grössen und Stilarten zu bewundern: klassische Motive, Renaissancemotive und solche im Stil Louis XIV., nebst der ganzen

Stufenleiter der modernen dekorativen Kunst.[30] Am 11. 3. 1920 entschlief der Vater nach längerer Krankheit mit 63 Jahren und der Betrieb erhielt den Namen

«Les Fils de Fritz Huguenin». Als Mode und Zeitgeschmack sich dann doch vom Gravieren abwandten, spezialisierte sich das Geschäft auf die Herstellung von kunstvollen Lampen aus Weissmetall

(sogenannte Anticorodal), die unter anderem das Bieler «Café de l’Industrie» erhellten, Metallmöbeln und Metallzifferblättern.

1931 verstarb die Mutter im Alter von 76 Jahren. Fritz Huguenin nahm Anteil an allen politischen und öffentlichen Fragen. Er war Präsident des Verbandes der Zifferblattfabrikanten und der

Völkerbundsgruppe Biel. Diese Gruppe war für ihn besonders wichtig, da viele Schweizer zu diesem Zeitpunkt dem Völkerbund wenig Interesse entgegenbrachten. Fritz Huguenin im Bieler Tagblatt vom

7. Juli 1926: «Die Politik musste im Allgemeinen seit dem Bestehen des Völkerbundes viele ihrer Richtlinien ändern. Die Grosszahl der Leute hat noch nicht begriffen, dass der Völkerbund zu einer

allgemein anerkannten Notwendigkeit geworden ist und dass den Völkern durch ihn neue Pflichten auferlegt wurden. Darum müssen wir in unserem Land den Völkerbundesgedanken in alle Gaue tragen,

denn das Schweizervolk, das wie kein anderes auf der Welt sein eigener Herr und Meister ist, hat ein wesentliches Interesse daran, zu verhindern, dass die grossen Staaten den kleineren Ländern

vor die Sonne stehen. Dem Schweizervolk ist das Mittel in die Hand gegeben, zu den durch seine Bevollmächtigten an den Völkerbundesversammlungen gefasste Beschlüssen Stellung zu nehmen, diese

entweder gutzuheissen oder zu verwerfen. Gerade darum müssen die Schweizer mit der Völkerbundsidee vertraut gemacht werden, damit sie mit Verständnis zu den projektierten grossen Problemen

Stellung nehmen können. Dies ist die Aufgabe und das Ziel der Schweizerischen Vereinigung für den Völkerbund.»

Ab 1920 wirkte Huguenin als Kommissionsmitglied der französischen Primarschule, des Kantonalen Technikums und des Kantonalbernischen Handels- und Industrievereins der Sektion Biel. Er starb am 8.

3. 1939 im Alter von 51 Jahren an einem Herzschlag.[28]

Eugen Schürch (1889-1925), Kunstmaler

Schüler am Progymnasium von 1900 bis 1905

Schüler am Obergymnasium von 1905 bis 1908

Eugen Schürch kam 1889 als Sohn des Kommerzienrates Alfred Schürch zur Welt. Im Dufourschulhaus besuchte er zuerst das Progymnasium und anschliessend das Obergymnasium. Dann absolvierte er eine

kaufmännische Lehre im Drahtzug, um nach Beendigung seiner Lehrjahre in Bern und Zürich gemäss dem Wunsch seines Vaters den kaufmännischen Beruf auszuüben. Aus Liebe zur Kunst hängte er seinen

Beruf an den Nagel und beschloss sich in der Kunstschule in Lausanne zum Maler ausbilden zu lassen. Zwei Jahre studierte er Mathematik und Kunstgeschichte und ging im Frühjahr 1925 zur weiteren

Ausbildung an die Kunstakademie nach Paris. Sein Ziel, sich in Lausanne als Leiter einer privaten Kunstschule niederzulassen, erreichte er nicht mehr. Die in Paris entstandenen körperlichen

Anstrengungen zerrten an seinen Kräften. Schwer angeschlagen, kehrte nach Biel zurück, wo er 1925 in seinem abgelegenen Berghaus verstarb.[32]

1900-

1908

Werner Steiner (1889-1942), Minister, Schweizerischer

Sonderbeauftragter für Schutzmachtangelegenheiten, Legationssekretär, Jurist

Schüler am Progymnasium Biel von 1900 bis 1905 und am Obergymnasium von 1905 bis 1909

Werner Paul Abraham Steiner kam am 15. Dezember 1889 in Biel zur Welt. Er war der Sohn des in Biel sehr angesehenen Kreis- und Feuerwehrkommandanten August Abraham

Albert Steiner (1861-1927) und der Marietta Carolina Joséphina Fratecolla (1863-1930).[13] Das Paar hatte drei Kinder.

Werner Steiner besuchte im Dufourschulhaus die Realabteilung des Gymnasiums, wo er 1908 maturierte. Danach studierte Steiner Rechtswissenschaften in Zürich, Berlin und Bern. Am

volkswirtschaftlichen Seminar in Bern erhielt er 1912 den 1. Preis für seine Dissertation «Die Militärpflichtersatzsteuer». Nach dem Doktorexamen betätigte er sich im In- und Ausland in

Anwaltskanzleien, bei Gerichten und Banken. 1916 begann er seine diplomatische Laufbahn als Attaché und 2. Sekretär an der Schweizer Gesandtschaft in Berlin. Von 1925 an war er während fünf

Jahren 1. Legationssekretär der Gesandtschaft in Warschau. 1926 heiratete er Klara Wettler-Zamboni (1883-1966).

Ab 1930 war er wieder in Bern, um dem «Politischen Departement» zugeteilt zu werden, wurde aber noch im gleichen Jahr zum Legationsrat und interimistischen Geschäftsträger in Belgrad ernannt.

Dort übergesiedelt vertrat er ab Anfang 1940 die Schweiz als Gesandter.[44] Nach der Überreichung des Beglaubigungsschreibens an Prinzregent Paul und den

Antrittsaudienzen bei den Mitregenten Perowitsch und Stankowitsch begab sich Steiner am 20. März 1940 nach Oplenac, wo er im Mausoleum der Dynastie Karageorgewitsch einen Kranz am Grab von König

Alexander niederlegte. Bei der Zeremonie war von jugoslawischer Seite der Kommandant der Garnison des benachbarten Ortes Topola anwesend. Die letzte offizielle Kranzniederlegung der

Eidgenossenschaft im Nationalheiligtum von Oplenac fand 1934 statt.[45]

Steiner stand in engem Kontakt mit der Schweizer Kolonie, die 1941 evakuiert werden musste. Infolge der Kriegsereignisse kehrte er nach Bern zurück und wurde dem Departement für auswärtige

Interessen unter Minister de Pury zur Verfügung gestellt.[46] Ab Dezember 1941 übernahm er die Leitung der Schutzmachtabteilung der Schweizerischen

Gesandtschaft in Berlin. Er etablierte sich im Palais Blücher, dem Sitz der amerikanischen Botschaft in Berlin, wo er sich um die Interessen von rund zwanzig Staaten zu kümmern hatte, die sich

mit Deutschland im Krieg befanden.[46] In Berlin starb er am 7. April 1942 mit 53 Jahren an den Folgen einer Darmoperation im

Martin-Luther-Krankenhaus.[44]

1900-

1909

Fernand Eugen Friedrich Schwab (1890-1954), Historiker

Schüler vom Progymnasium Biel von 1901 bis 1904

Fernand Schwab kam am 10. 7. 1890 als Sohn des Ingenieurs Friedrich Emil Schwab (1862-1928), Direktors der Vereinigten Drahtwerke, und der aus Aigle stammenden Laura Emma Elise Augusta, geb.

Buttin, zur Welt. Die 1888 geschlossene Ehe wurde 1902 geschieden. Die Mutter heiratete 1903 den Ingenieur Emil Eugene Lagier, der Vater 1907 Klara Hemmann (1879-1959). Fernands Geschwister waren

Renée Adèle Mary (geb. 1889), Marc Jean Emil (geb. 1891), Maria Mary (geb. 1894), alle aus erster Ehe, Gustav Emil (geb. 1910) und Hubertus (geb. 1912), aus zweiter Ehe.[21]

Von 1901 bis 1904 besuchte Fernand Schwab das Progymnasium Biel. Zu seinen Klassenkameraden zählten Handelslehrer Fritz Bloch (1890-1967); Hans Wendling (1891-1947); Chefarzt der chirurgischen

Abteilung vom Bieler Bezirksspital, Max Chappaz, Aktuar vom Richteramt Nidau; Albert Marfurt (gest. 1971), Progymnasiallehrer in Biel. Dann studierte er am Realgymnasium, die sogenannte

Industrieschule in Solothurn. Von 1912 bis 1915 absolvierte er seine Lehre in der Kantonalbankfiliale in Biel. Danach trat Schwab eine Stelle im Politischen Departement des Bundes an, gab diese

jedoch auf. In Zürich und an der juristischen Fakultät in Bern widmete er sich juristischen, nationalökonomischen und wirtschaftsgeschichtlichen Studien, die er bei Professor Moritz Rudolf

Weyermann mit einer Dissertation über die industrielle Entwicklung der Stadt Biel abschloss.[22]

1901-

1904

«Fernand Schwab hat in seinem Werk Die industrielle Entwicklung der Stadt Biel

nachgewiesen, dass schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Biel mehrere Uhrmacher

arbeiteten und dass im Jahre 1788 bereits ein erster Versuch zur Eröffnung einer Uhrenfabrik

mit grösserer Arbeiterzahl durch einen Bürger der Stadt unternommen worden ist.»

Paul Renggli, Direktor der Asuag, 1949 (26)

1918 erschien seine Dissertation «Die industrielle Entwicklung der Stadt Biel» als Buch. Schwab beschrieb darin die Lage von Handel,

Gewerbe und Industrie vor und nach der französischen Besetzung und die historische Entwicklung der damaligen drei Hauptindustrien für Baumwolle, Eisen und Uhren. Dazu gehört auch die

Berufsbildung, wo er das Dufourschulhaus erwähnte: «Dem Gymnasium wurde versuchsweise eine Handelsabteilung angegliedert, die aber wegen ungenügender Frequenz wieder aufgegeben werden musste.»

Über den Bieler Gymnasiallehrer Ernst Schüler und die Uhrenindustrie bemerkte er: «Schüler war nicht der Improvisator der Bieler Uhrenindustrie, da Uhrmacher Samuel Hunziker schon von 1940 bis

1941 vier von auswärts eingewanderte Uhrmacher beschäftigte. Schüler begann mit der Fabrikation von Wanduhren, ging zu Taschenuhren über und beschäftige 1842 bereits 28 Arbeiter. Er stellte im

Gemeinderat den Antrag, es sei den Uhrmachern das Einzug- und Einsassengeld zu erlassen. Sein Name ist bis heute mit der Einführung der Uhrenindustrie in Biel verknüpft geblieben.»

1925 beschloss die Solothurnische Handelskammer zur Erinnerung an das 50-jährige Bestehen des Kantonale Solothurnischen Handels- und Industrievereins eine Festschrift herauszugeben. Schwab

verfasste dazu «Die industrielle Entwicklung des Kantons Solothurn und ihr Einfluss auf die Volkswohlfahrt». 1927 wurde der bisherige Privatdozent für Wirtschaftsgeschichte zum ausserordentlichen

Professor der juristischen Fakultät Bern ernannt. Einer seiner Schüler war der Künstler John A. Brown (1900-1987), der bei Schwab Wirtschafts-, Handels- und Industriegeschichte

studierte.[23]

1935 folgte eine Festschrift zum 300-jährigen Bestehen der Vereinigen Drahtwerke A. G. Biel mit dem Titel «300 Jahre Drahtindustrie». Den Grundstein dieser Industrie legte 1634 der Solothurner

Stadtphysikums Scharandi im sogenannten Loch zu Bözingen (Taubenlochschlucht). Einen Aufschwung erhielt der Drahtzug, als Rudolf Neuhaus-Verdan, Besitzer einer grossen Bieler Baumwollspinnerei,

den Drahtzug kaufte. Durch seine Familie mit den Drahtwerken seit Generationen verbunden, gehörte Schwab dem Verwaltungsrat an, und in der Ketten-Union A.G. versah er das Amt eines

Vizepräsidenten.[22]

Fernand Schwab war von 1928 bis 1954 Mitglied der Museumskommission. Am 21. Juni 1947 wurde in Biel das zwei Jahre geschlossene Museum Schwab wieder eröffnet. Der ehemalige Gymnasialschüler Werner Bourquin stellte es in mühevoller Kleinarbeit, ganz im Interesse des Stifters Oberst Friedrich Schwab, der Pfahlbauforschung zur Verfügung. Fernand Schwab erkläre an der Eröffnung als Sprecher der Familie Schwab, dass von nun an der Name Bourquin, mit dem des Stifters verbunden bleiben werde.[24] Er dankte der Stadt Biel für den Einsatz, die sie für die Neuaufstellung der Sammlung Schwab gebracht hatte und überreichte der Stadt einen vom Bieler Goldschmied Anton Breitner erstellten Silberpokal, der 1744 vom Abt Joliat von Bellelay bei Anlass der Erneuerung des Burgrechtes mit der Stadt Biel geschenkt und später im Revolutionstrubel wieder veräussert wurde.[25] Zudem schenkte Fernand Schwab dem Museum das Gewehr, das Friedrich Schwab seinerzeit von Napoleon III. erhalten hatte.

Schwabs letzte Arbeit war eine Forschung über die mittelalterliche Glasbläserei im Jura. Er starb am 1. 1. 1954.

Schriften (Auswahl): Die industrielle Entwicklung der Stadt Biel, Dissertation (Bern 1918), Die industrielle Entwicklung der Stadt Biel als Buchausgabe (Biel 1918), Beitrag

zur Geschichte der bernischen Geschirrindustrie (Weinfelden 1921), Die Entwicklung der solothurnischen Papier-Industrie (Solothurn 1927), Die industrielle Entwicklung des Kantons Solothurn und

ihr Einfluss auf die Volkswirtschaft (Solothurn 1927–1931), 300 Jahre Drahtindustrie 1634–1934 (Solothurn 1935)

Fritz Bloch (1890-1967) Regisseur, Schauspieler, Förderer der Liebhaberbühne Biel

Schüler am Progymnasium Biel von 1901 bis 1906 und Obergymnasium von 1906 bis 1909

Mitglied der «Gymnasia Biennensis» von 1907 bis 1909

Hans Friedrich (Fritz) Bloch wurde am 12. März 1890 als Sohn des Karl Bloch und Lina Mollet geboren. Karl Bloch führte in Biel an der Mühlebrücke das Spezereigeschäft Bloch-Mollet, dessen Führung

er seiner Frau und seinen heranwachsenden Töchtern überliess, als er zum Stadtbuchhalter gewählt wurde.[12]

Karl gründete 1893 den dramatischen Verein, der das Publikum mit Wilhelm Tell-Aufführungen fesselte und später die Liebhaberbühne.[13] Der einzige Sohn Fritz trat nach dem obligatorischen Schulbesuch ins Gymnasium, das er 1909 mit

dem Maturitätsausweis verliess.

Nach dem Gymnasium studierte Fritz Bloch die Handelshochschule Leipzig. Vom Militärdienst in der Heimat und dem Ausbruch des Weltkrieges unterbrochen, schloss Fritz in Leipzig seine Studien mit

dem Patent eines Handelslehrers ab. Erst trat er eine Lehrstelle am Institut Rhenania in Neuhausen an, erwarb ein Haus und verheiratete sich 1922 mit Martha Lina Geyer. Er liess sich schliesslich

in Biel nieder, wo er erst an der Gewerbeschule und 1934 an der kaufmännischen Berufsschule 30 Jahre unterrichtete.[12]

Fritz Bloch hatte die Mitwirkung an der Liebhaberbühne von seinem Vater Karl übernommen. Wie der Vater, so hatte auch Fritz Bloch sich als Schauspieler für die schwierigsten Rollen zur Verfügung

gestellt. 1937 führte die Liebhaberbühne das im Oberländer-Dialekt gesprochene Schauspiel «E Masgeball-Bekanntschaft» auf. Das Bieler Tagblatt schrieb: «Regisseur Bloch verlieh dem Gemeinderat

Siebenthal alle Nuancen psychologischer Vertiefung.»[14] 1939 führte die

Liebhaberbühne zugunsten der Ferienkolonien von Biel und Umgebung des von Rudolf Balmer verfassten Lustspiels «Der Kumandant» auf. Bloch führte Regie und spielte die Titelrolle. Als Regisseur

unterstützte er am 1. Juni 1939 den «Verein zur Förderung der Fraueninteressen» mit dem humorvollen Einakter «Der Stimmrechtskaktus» von Kinderbuchautorin Elisabeth Müller (1885-1977). An diesem

Anlass hielt Radiosprecherin Elisabeth Thommen einen Vortrag über Frauenfragen, hauptsächlich über das Frauenstimmrecht. 1941 trat der Regisseur und Schauspieler in dem von Emil Andres

verfassten, preisgekrönten Stück «Im Rockhall» als Bürgermeister Wildermeth auf. Besondere Aufmerksamkeit bei Publikum und Presse erhielt 1944 eine Aufführung der Liebhaberbühne unter der Regie

von Bloch. Das berndeutsche Stück «D’Frau Betty und ihri Chinder» stammte aus der Feder der 1941 verstorbenen Bieler Schriftstellerin und Bühnendichterin Flora Ackeret. Einer seiner

Lieblingsrollen spielte Fritz Bloch für die Bieler Liedertafel jeweils an Weihnachten, nämlich den Samichlaus, dies über 30 Jahre lang.

Als Oberleutnant wurde ihm während der zweiten Grenzbesetzung das Kommando über die Bewachungskompanie 8 übertragen, die ihren Dienst in Altdorf, Aigle und Neuenburg absolvierte. 1960 starb seine

Lebensgefährtin Martha Lina Geyer, die Mutter seines Sohnes Roland.[12] Er starb in

Biel am 20. 1. 1967 im Alter von 76 Jahren.

1901-

1909

Hans Aegerter (1890-1976), Oberförster von La Neuveville

Schüler am Progymnasium von 1901 bis 1907 und im Obergymnasium von 1907 bis 1911

Hans Aegerter kam als Burger von Eggiwil 1890 in Schwadernau zur Welt, wo er auch die Grundschule besuchte. Seine Eltern waren der Lehrer Friedrich Aegerter (gest.

1928) und die Hauswirtschaftslehrerin Rosette Aegerter-Stalder (1858-1940), die sich besonders für den Aufbau von Mädchenbildungsschulen einsetzte. Beide unterrichteten jahrzehntelang die

Schwadernauer Schulklassen.

Hans Aegerter besuchte die Sekundarschule und die Realabteilung des Gymnasiums in Biel, wo er 1910 sein Diplom erhielt. Um Forstinspektor zu werden studierte er anschliessend an der ETH in Zürich

und schloss 1915 als diplomierter Forstingenieur ab. Aegerter absolvierte ein Praktikum in den Wäldern von Biel und eines in den Wäldern von Bulle. Ab 1917 wohnte er in La Neuveville und

arbeitete während vier Jahre als Stellvertreter von Jules Schnyder im Kreisforstamt Neuveville, wo er insbesondere die Wälder der Burgergemeinde betreute. Am 29. Oktober 1919 heiratete er die

Hausfrau Blanche-Marie, geborene Geisseler vom Wilisau. 1920 wurde er als Nachfolger von Schnyder zum Oberförster des 12. Forstkreises (Seeland und Jura-Süd) ernannt. Diese Funktion übte er bis

zu seiner Pensionierung 1956 aus.[47]

1901-

1910

Die Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen berichtete: «Hans Aegerter hatte während seiner Tätigkeit in seinem Forstkreis die Voraussetzungen geschaffen für eine

fortschrittliche neuzeitliche Waldbewirtschaftung: Erschliessung sämtlicher Waldungen durch den Bau zweckmässig angelegter Waldwege aufgrund genereller Wegnetze, Rationalisierung der Holzhauerei

durch Ausbildung der Waldarbeiter in Holzerkursen und Einführung einer forstlichen Betriebsberatung in Zusammenarbeit mit der FZ in Solothurn, administrative Verbesserung des Forstwesens der

Gemeinden durch die Schaffung vorbildlicher Waldreglemente. Er hat schon früh den Wert eines naturnahen Waldbaues erkannt und zu verwirklichen versucht, insbesondere auch durch zahlreiche

Umwandlungen reiner Fichtenwälder in widerstandsfähige, dem Standort angepasste Mischbestände mit waldbaulich tragbarem Anteil wirtschaftlich wertvoller Gastbaumarten. Als technischer Leiter des

Holzproduzentenverbandes Biel Seeland und südlicher Jura hat er wesentlich zur besseren Vermarktung des Holzes und damit zur Steigerung des Geldertrages beigetragen. Er bewirtschaftete auch die

Waldungen der Bernischen Kraftwerke.»[48] Aegerter unterstand der Förster Georges Hirt, ein bekannter Neuvevilloiser. 1930 wählt man ihn zur Belohnung für

seine geleisteten Dienste zum Ehrenbürger von La Neuveville. Nachdem er in den Staatsruhestand getreten war, kümmerte er sich noch einige Jahre weiter um die Wälder der Neuveviller

Burgerschaft.[47]

Im lokalen Leben war er sieben Jahre lang Vizepräsident des reformierten Kirchgemeinderats und von 1933 bis 1944 Gemeinderat. Er war Präsident der industriellen Betriebe und der Baukommission.

Während fünf Jahre war er sogar Bürgermeister von Nods, als sich die Gemeinde in Schwierigkeiten befand. In der Armee bekleidete er den Rang eines Hauptmanns. 1975 verlor er seine Frau, ohne

darüber hinwegzukommen. Nachdem er mit einem Lungenödem ins Krankenhaus «Mon Repos» eingeliefert wurde starb er kurz darauf, am 8. Januar 1976, im Alter von 86 Jahren.[47]

John Huguenin-Hess (1886-1950), Wirt der Bielerstube und Café zur Burg, Mitglied vom Altstadtleist

Schüler am Obergymnasium Biel von 1902 bis 1906

John Huguenin kam in Biel am 6. Februar 1886 als Sohn von Uhrenfabrikanten zur Welt. In Biel besuchte er von 1902 bis 1906 das Obergymnasium und nach dessen erfolgreicher Absolvierung, befasste

er sich an der Universität Bern mit zahnärztlichen Studien. Als Zahntechniker arbeitete er zuerst in Genf, dann in Le Sentier und später während zwei Jahre auch in Vichy. Der plötzliche Tod

seiner Mutter veranlasste ihn 1918 zu seiner Rückkehr und er trat in die Uhrenfabrik seines Bruders am Pasquart ein. 1930 heiratete er die in Engelberg (OW) geborene Rose Hess, die das Hotelfach

erlernte. Der Ehe entsprangen zwei Söhne, von denen der eine früh verstarb. In der Krisenzeit 1935 sah er sich gezwungen, ein anderes Fach zu ergreifen. Zuerst war er an der Jakob-Rosiusstrasse

18 in der «Bielstube» tätig. Drei Jahre später musste er das Lokal verlassen, da er nur Pächter war. Ab 1938 führte er mit Rose im Eckhaus Burggasse 12/Untergässli 1 das «Café zur Burg», von den

Bielern liebevoll «Café Huguenin» genannt. Er machte aus dem Restaurant zur Burg eine florierende Gaststätte, die in der ganzen Region bekannt wurde. Als Mitglied vom Altstadtleist nahm er Anteil

an dessen Bestrebungen, das schöne Altstadtbild zu erhalten. Für den Altstadtleist war Huguenins Lokal zum regelmässigen Treffpunkt geworden. Er starb am 26. Mai 1950 im Alter von 65 Jahren. Nach

seinem Tod führte Rose Huguenin das Geschäft bis 1959 allein weiter.[27]

1902-

1906

Daniel Allemand (1891-1955), Maschineningenieur G. E. P.

Schüler im französischen Progymnasium von 1902 bis 1907.

Daniel Allemand wurde am 28 April 1891 in Leubringen geboren. Der Name

«Allemand» ist eng mit dem Dorf verbunden, gab es doch bereits einen Daniel Allemand, der 1770 Amman dieser Gemeinde war.

Daniel und sein Bruder Werner besuchten in Biel die ersten Schulen und das Progymnasium. Nach einem Jahr am Technikum vervollständigte Daniel seine Sprachenkenntnis in Deutschland und trat in die

Minerva ein, wo er die Matura ablegte. Ab 1910 bildete sich Daniel als Maschineningenieur und Werner als Zivilingenieur an der ETH Zürich aus und schlossen 1914 mit dem Diplom ab.

Nach dem Studium trat Daniel für drei Jahre in die väterliche Fabrik ein, dann arbeitete er in den «Ateliers de constructions metalliques» in Vevey. Einem Ruf in die Ferne folgend, reisten die

Brüder in den Malaiischen Archipel und Daniel trat als Maschinen- und Elektroingenieur in den Dienst der niederländischen Regierung. Während 15 Jahren arbeitete er auf den Inseln, hauptsächlich

auf Java. 1921 heiratete er Miss Melano. Aus dieser glücklichen Ehe gingen drei Söhne hervor. Aus dem Heimaturlaub, den Daniel Allemand 1934 mit seiner Familie antrat, wurde ein Daueraufenthalt.

Wieder in der Schweiz arbeitete er von 1935 bis 1955 als Betriebsingenieur für die Firma Renfer & Cie AG. in Bözingen. Der Betrieb war auf Holzhandel spezialisiert und verfügte über modernste

Fertigungsmethoden.[51]

1902-

1907

Das Areal der Renfer & Cie AG in Bözingen, 1925.

Foto: Walter Mittelholzer, Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich, Stiftung Luftbild Schweiz, Public Domain

Seine Schaffenskraft widmete er weniger der Politik als vielmehr der Industrie und so wurde er deshalb in die höchste Instanz des «Cercle Industriel» berufen. In der

Freizeit beschäftigte er sich auch mit technischen Fragen. Seit einigen Jahren besass er ein privates Atelier und entwickelte Produkte für die Uhrenindustrie. Sein Erfindergeist, der sich auf ein

breites Wissen und technische Erfahrung stützte, kam auch anderen zugute.[51]

Initiant und Präsident vom Reitverein St. Hubert

Im August 1954 wurde der Reitclub «St. Hubertus» gegründet. Die Gründungsversammlung fand in Magglingen im Hotel Bellevue statt. Der Verein, der bereits 30 Mitglieder zählte, wählte Daniel

Allemand zum ersten Präsidenten. Der Reitverein bezweckte den Zusammenschluss der Pferdefreunde, die Pflege der reiterlichen Traditionen, die Förderung des Reitens durch Wettkämpfe,

reitersportliche Anlässe, gemeinsames Ausreiten und Vorträge. Bereits im Oktober 1954 organisierte der Verein in Magglingen ein Springturnier, das der bekannte Reiter Werner Brenzikofer

gewann.[52]

Allemand war langjähriges Verwaltungsmitglied der Drahtseilbahn Biel-Leubringen und Mitglied des ACS Sektion Seeland-Jura. Liebevoll kümmerte er sich um seinen Sohn Roger, der im Dienst des

Heimatlandes auf tragische Weise das Augenlicht verlor. Daniel Allemand starb am 13. Dezember 1955.[51]

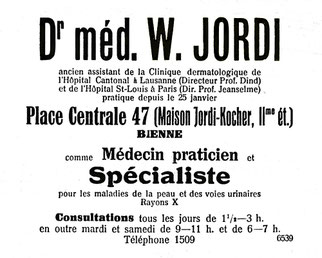

Werner Jordi (1891-1950), Bieler Arzt, Major, Samariter

Schüler am Progymnasium von 1902 bis 1907 und am Obergymnasium von 1907 bis 1911

Mitglied der «Gymnasia Biennensis» von 1908 bis

1910

Werner Jordi wurde am 19. Juli 1891 in Biel als Sohn des Kaufmanns und Oberst Karl Adolf Jordi (1861-1934) und der Maria Kocher von Ipsach geboren. Sein Vater

gründete und betrieb in Biel das Manufakturengeschäft Jordi-Kocher AG. Er war Gemeinderat und Präsident der Magglingenbahn.

Werner Jordi besuchte das Obergymnasium in Biel zusammen mit seinen Klassenkameraden Redaktor Werner Bourquin und Fürsprecher Kurth Gassmann. Nachdem ihm 1910 sein Diplom überreicht wurde,

studierte er Medizin in Lausanne und Bern. Nach bestandenem Staatsexamen vertiefte er seine Fachkenntnisse als Assistent am St. Louis Spital in Paris und kehrte dann für kurze Zeit nach Lausanne

zurück, um dort zu doktorieren. 1922 eröffnete er seine Praxis im elterlichen Haus auf dem Zentralplatz.[71]

Ab 1923 praktizierte er auch als Hautarzt und Venerologe. [73]

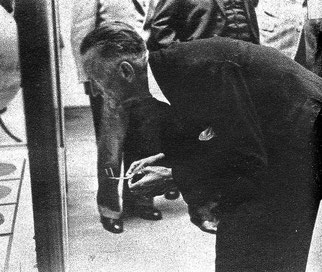

Innenausstattung vom Jordi-Kocher Haus mit Treppenhausmalereien. Klicke auf das Foto, um es zu vergrössern.

1902-

1910

1924 führte Jordi für den Bieler Samariterverein Erste-Hilfe-Kurse im Plänkeschulhaus durch. Um die Bevölkerung über die Tuberkulose aufzuklären, fand vom 21. bis 26. Februar 1925 eine von ihm und den Samaritervereinen Biel und Madretsch organisierte Ausstellung statt. Jordi: «Nur im Zusammenwirken von Familie, Gemeinde und Staat und unter Heranziehung der privaten Wohltätigkeit, kann diese weit verbreitete Volksseuche erfolgreich bekämpft werden.»[72]

1931 wurde in Biel im Kino Scala der Aufklärungsfilm «Gefahren der Liebe» gezeigt, der auf die Gefahren von Geschlechtskrankheiten aufmerksam machte. Jordi

unterstützte diesen 100 % Sprechfilm mit einem Vortrag vor Beginn der Vorstellung.

Während des Zweiten Weltkrieges war Werner Jordi Sanitätsmajor, Platzarzt und Vorsitzender der sanitarischen Untersuchungskommission.[71] Am 20. Mai 1933

feierte die Alt-Gymnasia Biennensis unter Präsident Jordi ihr 30-jähriges Bestehen mit 70 Teilnehmern. Dabei spielte Altherr Werner Leuenberger aus Spiez den von ihm komponierten «Gymnasianer

March».

Jahrelang vertrat Jordi die Freisinnig-Demokratische Partei im Bieler Stadtrat. Er war Mitglied verschiedener städtischer Kommissionen. 1940 wurde er als Staatsvertreter in die Schulkommission

des Gymnasiums gewählt und 1943 zum Ehrenmitglied des Samaritervereins Gottstatt ernannt. Als Mitglied und Leiter des Rettungsdienstes des Schweizer Alpenclubs, besichtigte er über hundert

Rettungsstationen. Werner Jordi starb 1950 im Alter von 59 Jahren. L

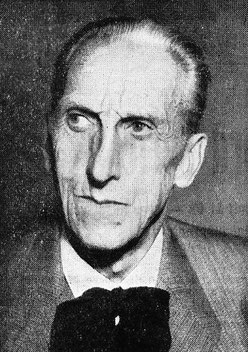

August Steiger (1874-1954), Dr., Gründer des Sprachspiegels, Mundartförderer im Duden

Lehrer am Gymnasium von 1903 bis 1908

Fächer: Deutsch und Latein

August Steiger kam am 2. 8. 1874 in Flawil als Sohn des Reallehrers Ulrich und der Elise, geborene Lenggenhager, zur Welt. Er besuchte zunächst das Gymnasium St.

Gallen. Dort gab er als Schüler der obersten Klasse der 16-jährige Marie Lenggenhager (1878-1969) Nachhilfeunterricht in Latein und Mathematik. Die beiden verliebten sich, doch Marie musste ihr

Studium am Gymnasium unterbrechen, da ihre Familie nach Bern übersiedelte. Ihre Wege trennten sich, als sie mit 17 Jahren eine Gouvernantenstelle bei einer deutsch-jüdischen Familie in Russland

annahm. Ein Jahr später kehrte sie zurück, studierte an der Berner Hochschule, absolvierte die Prüfung zur Sekundarlehrerin und arbeitete zwei Jahre als Hauslehrerin in

Oberitalien.[16] Inzwischen wurde August Steiger nach der Maturität Lehrer in

England und Neapel und studierte dann in Leipzig und Bern Germanistik. Als er 1903 als Deutschlehrer ans Gymnasium nach Biel kam, konnte er endlich seine Verlobte Marie heiraten. Das Paar bekamen

eine Tochter und ein Sohn und verbrachte in Biel eine glückliche Zeit.[17]

Während sie sich Marie schriftstellerisch betätigte, hielt August Steiger in Biel neben seinem Lehrerberuf zahlreiche Vorträge: 1904 in Magglingen an der Tagung vom

bernischen Lehrerverein der Sektion Biel über «Die Gräberlyrik des 18. Jahrhunderts», 1905 an der Gedenkfeier von Friedrich Schiller in der französischen Kirche zum Leben des bekannten Dichters,

1906 bei der Versammlung vom Seeländischen Mittellehrerverein in Magglingen über «Sprachschönheit und Sprachreinheit», an der Sitzung vom «Historischen Verein» über «Weimar und Goethe im

deutschen Zusammenbruch 1809», bei der «Jungfreisinnigen Vereinigung» thematisierte er «das Verhältnis von Politik und

Poesie».

1908 gab er im Dufourschulhaus Abendkurse über deutsche Literatur.

Nachdem er 5 Jahre am Obergymnasium Biel tätig war, wurde Steiger 1908 als Lehrer an die obere Realschule von Basel gewählt. Ab 15. April 1909 wirkte er am

kantonalen Gymnasium in Zürich, wo er während drei Jahrzehnten als Lehrer für den Unterricht in deutscher Sprache und Literatur angestellt war. Seine Lieblingsgebiete waren die mittelhochdeutsche

Literatur und das schweizerische Schrifttum.[17]

Zur Pflege der deutschen Sprache wurde er Mitglied im «Deutschschweizerischen Sprachverein», dem er von 1916 bis 1942 als Schriftführer diente und von 1942 bis 1952

als Obmann vorstand. Dazu wurde ihm ab 1917 vom Verein die «Mitteilungen» und die «Jährliche Rundschau» anvertraut.[18] Als 1945 diese beiden Publikationen zur Monatsschrift «Sprachspiegel» ausgebaut wurden, übernahm er die Schriftleitung. 1913

brachte Steiger für den «Deutschschweizerischen Sprachverein» das Büchlein «Gottfried Kellers Mutter» heraus. Zur Förderung der Mundart erarbeitete er 1923 die Schrift «Was können wir für unser

Schweizerdeutsch tun?». 1941 beteiligte er sich mit seiner Studie über das «Schweizerisches Wortgut“ an der 12. Auflage des Dudens.[20]

Steiger zum Duden: «Der Hauptverdienst zur Sprachförderung gebührt Dr. Konrad Duden (1829-1911). Er gab 1872 zwei Schriften über Rechtschreibung heraus und wurde

deshalb 1876 zur ersten Orthografischen Konferenz beigezogen, die der preussische Unterrichtsminister nach Berlin einberufen hatte. Er erntete dort mit seinen Vorschlägen zur Vereinfachung der

Schreibweise grossen Erfolg. 1892 wurde der Duden in der Schweiz amtlich anerkannt. Am meisten Gebrauch vom Duden machen die Buchdrucker und ihnen waren die Schweizerwörter in der 11. Ausgabe

noch zu wenig. Darum wandte sich Ende 1935 der Arbeitsausschuss der Schweizer Korrektoren, der innerhalb des Bildungsverbandes Schweizerischer Buchdrucker besteht, an den Vorstand des

Deutschschweizerischen Sprachvereins mit der Klage, dass das schweizerische Wortgut ungenügend vertreten sei und wenigstens ein eigener Anhang zum Duden zu schaffen sei.

Zu diesem Zweck erstellte ich eine Liste neu aufzunehmender Wörter. In manchen Fällen musste für die Schweiz nur eine besondere Bedeutung festgestellt werden, in

andern eine eigene Schreibweise oder eine Eigentümlichkeit der Formenlehre oder des Geschlechts. Auch konnten bei der Gelegenheit einige kleine Irrtümer der älteren Ausgabe berichtigt und einige

als überflüssig erscheinende Wörter zugunsten wichtigerer ausgemerzt werden. Stand ein mundartliches Wort einmal im Duden, hatte es eine gewisse Anerkennung seiner Gültigkeit. Wenn nun bei der

12. Ausgabe das Wort Nidel steht, ermuntert das den Schweizer, dieses Wort zu verwenden und richtig zu schreiben.»[19] August Steiger starb am 30. 5. 1954 in Küssnacht mit 80 Jahren.[20] 1971 trat die Gemeinde Biel dem Bieler Sprachverein bei.

Schriften (Auswahl): Gottfried Kellers Mutter (1913), Spittelers Sprachkunst (1915), Zweierlei Deutsch (1915), Pflege und Schutz der deutschen Sprache in der Schweiz (1917), Was können wir für unser Schweizerdeutsch tun? (1924), Von der Buchstabensuppe (1925); Sprachlicher Heimatschutz in der deutschen Schweiz (1930); Zur Lage der deutschen Sprache im Inland und im Ausland (1941), Schweizerisches Wortgut im neuen Duden (1941), Pfarrer Eduard Bloch (1941), Sprachliche Modetorheiten (1943).

1903-

1908

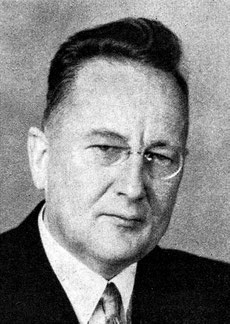

Werner Lüthi (1892-1955), Bundesanwalt,

Vizepräsident von Interpol

Schüler am Progymnasium von 1903 bis 1908 und am

Obergymnasium von 1908 bis 1912

Mitglied der «Gymnasia Biennensis» von 1909 bis

1911

Geboren wurde Werner Lüthi am 22. April 1892 in Biel, als Sohn des Notars Johannes Lüthi und Lina Schwenk, beide aus Rüderswil (Kt. Bern) stammend und wohnhaft in

Biel. Die Eltern heirateten am 11. Januar 1889.[70] Im Dufourschulhaus besuchte Werner das Progymnasium und die Literarabteilung des Obergymnasiums, wo

er 1911 maturierte. Dann studierte er ab 1912 Rechtswissenschaften an der Universität Bern. 1914 bestand er die bernische Fürsprecherprüfung.[69] 1917 trat

er in den Dienst der schweizerischen Bundesanwaltschaft, wo er bis zur Leitung des Rechtsdienstes aufstieg. Zuerst wurde er 1917 vom Bundesrat zum Kanzlisten 1. Klasse des eidgenössischen Justiz-

und Polizeidepartements gewählt, 1919 war er Adjunkt 2. Klasse der Bundesanwaltschaft, 1920 ordentlicher Stellvertreter des Bundesanwalts in Strafsachen, 1923 erhielt er den Titel eines Dr. jur.

und 1935 wurde er 1. Adjunkt des Bundesanwalts.[68] 1918 heiratete er in Biel die Sekretärin Marguerite Hotz von Wädenswil.

1903-

1910

1931 ernannte ihn die Unterrichtsdirektion der Juristischen Fakultät der Universität Bern zum Privatdozenten für Bundesstrafrecht und Bundesstrafprozess, Auslieferungsrecht und Kriminalistik und verlieh ihm die venia docendi. In der Armee bekleidete er ab 1934 den Rang eines Majors.[67] Die Universität erteilte ihm 1935 einen Lehrauftrag für Bundesstrafrecht und Bundesstraf-prozessrecht.[66] Der Ausbau und die Verschärfung der Staatsschutzgesetzgebung, die eine möglichst frühzeitige Erfassung von staatsfeindlichen Handlungen anstrebte, waren massgeblich sein Verdienst.[65] In Biel hielt er am 27. Juni 1938 im Hotel Elite einen öffentlichen Vortrag über das Schweizerische Strafgesetzbuch.

1945 wurde er Chef des Rechtsdienstes und ordentlicher Stellvertreter des Bundesanwalts für den Rechtsdienst. In dieser Funktion beteiligte er sich an der Abwehr

gegen die «Fünfte Kolonne», die er in den Prozessen gegen schweizerische Nationalsozialisten vor Bundesstrafgericht erfolgreich zu Ende führte.[65] 1948

ernannte ihn die Universität Bern zum Honorarprofessor. Dort entstand aus seiner amtlichen Funktion und seiner Lehrtätigkeit ein reiches juristisches Schrifttum, das vor allem in

wissenschaftlichen Zeitschriften und zum Teil auch in Vorträgen erschien. Eine der letzten Arbeiten war der neueren Rechtsprechung über Delikte gegen den Staat gewidmet und gab Auskunft über die

verschiedenen Prozesse gegen Schweizer Kommunisten, die gegen die Bestimmungen zum Schutz des Staates verstossen hatten.[66]

Am 1. Januar 1949 wurde Werner Lüthi als Nachfolger von Franz Stämpfli (1881-1958) Bundesanwalt. In diesem Jahr nahm er am grossen Prozess gegen den rumänischen Agenten Vitianu teil. Am 17.

November 1949 hielt er in Bern einen Vortrag über die «Betrachtung zum strafrechtlichen Staatsschutz». Lüthi hatte auch eine humorvolle Seite, so antwortete er auf einen Zeitungsartikel mit einem

lyrischen Gedicht. 1950 bearbeitete er die verschärften Staatsschutzbestimmungen bei der Revision des Schweizerischen Strafgesetzbuches.[66] Als

Delegationschef der Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission (heute Interpol) reiste er 1951 nach Lissabon, 1952 nach Stockholm und 1953 nach Oslo. Er präsidierte die Subkommission für

Bekämpfung der Falschmünzerei. Von 1951 bis 1954 war er Präsident der Schweizerischen Kriminalistischen Gesellschaft, die über 800 Mitglieder zählte. Lüthi sprach sich gegen die am 11. Dezember

1951 im Nationalrat eingereichte Motion zur Wiedereinführung der Todesstrafe aus. 1952 vertrat er die eidgenössischen Behörden beim Berufsausbildungskurs für höhere Beamte im Straf- und

Massnahmevollzug. 1954 verfasste er eine Schrift über die historische Entwicklung der Gesetzgebung und die Rechtsprechung der eidgenössischen und kantonalen Gerichte auf dem Gebiet des

Staatsschutzes seit 1948. Er starb am 19. Februar 1955 im Alter von 63 Jahren in Bern.

Werke (Auswahl): Die schweizerischer Bundesanwaltschaft (1923), Das Kriminalgerichtswesen der Helvetischen Republik im Jahre 1798 (1931), Die Gesetzgebung der Helvetischen Republik über die Strafrechtspflege (1938), Die erste kantonale Strafgesetzgebung des 19. Jahrhunderts (Schweizer Zeitschrift für Strafrecht, Nr. 1, 1938), Die Sicherheitspolizei der Schweiz zur Zeit der Helvetik (Zeitschrift für Strafrecht, 53. Jahrgang, 1939), Sicherheitspolizei und Kriegsmobilmachung (Allgemeine Schweizerische Militärzeitung, Nr. 10, 1940) Das Verbot der staatsgefährlichen Propaganda in der Armee (Allgemeine Schweizerische Militärzeitung, Nr. 4, 1941), Militärstrafrecht (Allgemeine Schweizerische Militärzeitung, Nr. 11, 1941), Der strafrechtliche Staatsschutz der Schweiz (1942).[68] L

Quellen/Sources: 3) Dr. Hans Fischer nach Quellen von Jakob Wyss, 25 Jahre Gymnasium Biel 1902 - 1927, Biel, 1927, S. 5ff (Staatsarchiv Bern) ; - 4) Hans Rudolf

Rihs, Hans Bracher, Erich Hauser, Gymnasia Biennensis 1903 - 1978, W. Gassmann AG, Biel, 1979, S. 7ff; 5) Hans Rudolf Rihs, «75 Jahre Gymnasia Biennensis» in Bieler Jahrbuch 1978, W. Gassmann AG,

Biel, S. 95ff; - 6) Peter Aerne, «Der Landesstreik von 1918 in Graubünden und die religiös-sozialen Pfarrer» in Bündner Monatsblatt, Nr. 1, 2007, S. 50ff; - 7) A. Schädelin, «Ernst Hubacher,

70jährig» in Der Bund, Bern, 7. 8. 1958, S. 4; - 8) Ernst Hubacher, «Der letzte Poet» in Der Bund, Bern, 8. 7. 1955, S. 5 - 9) «Pfarrer Ernst Hubacher» in Der Bund, Bern, 2. 5. 1963, S. 3; - 10)

Ernst Hubacher, «Die Ansicht des Pfarrers» in Solidarität/La Solidarité, Bern, 28. 12. 1918, S. 3; - 11) K., «Pfarrer Ernst Hubacher gestorben» in Berner Tagwacht, 3. 5. 1963, S. 6; - 12) Werner

Bourquin, «Zum Hinschied von Fritz Bloch, alt Handelslehrer» in Bieler Tagblatt, Biel, 23. 1. 1967, S.3; 13) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi,

Biel 1999; - 14) Bieler Tagblatt, Biel, 16. 11. 1937, S. 3; 16) Marie Steiger-Lenggenhager zum 80. Geburtstag in Zentralblatt des Schweizerischen Gemeinnützigen Frauenvereins, Nr. 10, 1958, S.

227; - 17) «Prof. Dr. August Steiger gestorben» in Die Tat, Zürich, 2. 6. 1954, S. 6; - 18) W., «Professor August Steiger», in Sprachspiegel, Mitteilung des Deutschschweizerischen

Sprachvereins, Nr. 6. Zürich 1954, S.66; - 19) August Steiger, «Schweizer Wortgut im Duden» in Jährliche Rundschau des deutschsprachigen Sprachvereins, Zürich, 1941, S. 62ff; - 20) Neue

Zürcher Zeitung, Zürich, 2. 6. 1954, S. 9; - 21) Julius Albrecht, «Emil Schwab Fabrikant,

Biel» in Bieler Jahrbuch, Biel, 1929, S. 98: - 22) Werner Bourquin, «Professor Dr. Fernand Schwab» in

Bieler Tagblatt, Biel, 2. 1. 1954, S. 3; - 23) Christian Engel, Badener Neujahrsblätter, Nr. 88, 2013, S. 134; - 24) N., «Die Wiederöffnung des Museums Schwab» in Der Bund, Bern, 28. Juni 1947,

S. 4; - 25) Geschäftsbericht der Stadt Biel, Biel, 1947, S. 118; - 26) Paul Renggli, «100 Jahre Bieler Uhrenindustrie» in Bieler Tagblatt, Biel, 1. 2. 1949, S. 48; - 27) A. T., Bieler Tagblatt,

Biel, 30. 5. 1950, S. 3; - 28) «Fritz Huguenin» in Bieler Tagblatt, Biel, 10. 3. 1939, S. 3; - 29) «Zeigernormen» in Die Uhrmacherkunst, Nr. 15, Halle 1921, S. 265; - 30) «Bieler Uhrenindustrie»