- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1911-1950

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1892-1895

Keine Unterhaltspflicht mehr für die Burgergemeinde

1894 vollzog sich eine Veränderung in den finanziellen Grundlagen des Progymnasiums, welche eine Änderung in der Wahl der Aufsichtsbehörde bedingte: Die Burgergemeinde hob ihren Beitrag an das

Progymnasium auf, da der gleiche Betrag der Einwohnergemeinde als Subvention einer anderen Schulanstalt zugutekam. Eine rechtliche Verpflichtung zu dieser Leistung bestand seit Frühling 1889

nicht mehr, weil der Besuch für Bieler Kinder unentgeltlich wurde, die Beitragspflicht aber seinerzeit nur eingegangen war, um die Söhne der Burger vom Schulgeld zu befreien. So fiel ein

Verhältnis dahin, das seit der Reform des alten Gymnasiums, also seit 1836 bestand. Mit dem Beitrag der Burgergemeinde fiel auch ihr Recht auf Vertretung in der Aufsichtsbehörde

dahin.

1894

Eine neue Heizung

Die alte, gesundheitsschädliche Luftheizung, welche schon lange mit Ofenheizung nachgeholfen werden musste, wurde durch eine Warmwasser-Heizvorrichtung ersetzt. Der

Schuljahresbericht vermerke: «Unsere Räumlichkeiten sind nun gesunder als früher.»

1895

Aurèle Germiquet (1882-1919), Sekundarlehrer von Saint Imier

Schüler am französischen Progymnasium von 1892 bis 1896

Aurèle Germiquet wurde am 4. August 1882 in Biel geboren, wo er die städtischen Schulen besuchte. Sein Vater war der Lehrer Eugène Germiquet. Der Sohn folgte der Karriere seines Vaters. Am 4.

April 1901 schloss er das Lehrerseminar in Pruntrut mit dem Patent als Grundschullehrer ab. Im Herbst 1901 wurde er gebeten, in Delsberg einen kranken Lehrer zu vertreten. Dann wechselte er an

die Mädchensekundarschule Biel. Vier Jahre später setzte er sein Studium an der Universität Bern fort. Nach dem ihm 1909 das Patent als Sekundarlehrer für die Fächer Französisch, Deutsch,

Mathematik, Physik, Botanik, Zoologie und Gymnastik verliehen wurde, unterrichtete er einige Zeit an Privatschulen in Neuveville, Luzern und Leysin. 1910 wurde er an die Knabensekundarschule in

Saint-Imier gewählt. Leider wurde er bald von einer unheilbaren Krankheit heimgesucht, doch er wollte seine Stelle, trotz den Ratschlägen seiner Freunde, nicht aufgeben. Schliesslich musste er

sich mit dem Unvermeidlichen abfinden und fuhr 1919 ins Tessin, um dort eine Kur zu machen. Kaum war er in Locarno angekommen, starb er im Alter von 37 Jahren.[16]

1892-

1896

Aurèle Germiquet (1882-1919), maitre à l'école secondaire de Saint-Imier

Élève au Progymnase français de 1892 à 1896

Aurèle Germiquet est né le 4 août 1882 à Bienne, où il a fréquenté les écoles municipales. Son père était l'instituteur Eugène Germiquet. Le fils suivit la carrière de son père. Il obtenu, le 4

avril 1901, son brevet d'instituteur primaire à l'école normale de Porrentruy. En automne 1901, il fut appelé à remplacer à Delémont un instituteur malade. Germiquet passe alors à l'école

secondaire de jeunes filles de Bienne. Quatre ans plus tard, il poursuit ses études à l'université de Berne. Après avoir obtenu en 1909 un brevet d'enseignement secondaire pour le français,

l'allemand, les mathématiques, la physique, la botanique, la zoologie et la gymnastique, il a enseigné quelque temps dans des écoles privées à Neuveville, Lucerne et Leysin. En 1910, il a été

nommé maître à l’Ecole secondaire de Saint-Imier. Malheureusement, il fut bientôt frappé par une maladie incurable, mais il ne voulut pas quitter son poste, malgré les conseils de ses amis.

Finalement, il dut se résigner à l'inévitable et partit en 1919 pour le Tessin afin d'y suivre une cure. A peine arrivé à Locarno, il mourut à l'âge de 37 ans.[16]

Jules Auroi (1881-1970) Pfarrer von Reconvilier und Delémont, Initiant der Anti-

Alkohol-Kliniken

Schüler am französischen Progymnasium Biel von 1893 bis 1895

Louis-Jules Auroi kam am 18. Juni 1881 in Orvin als Sohn eines Fabrikanten und Majors zur Welt. Nach dem Besuch der Primarschule in Orvin und des Progymnasiums

in Biel studierte er in Burgdorf und an der Kantonsschule in Pruntrut. Nach der Matura widmete er sich dem Studium der Theologie. Er studierte zunächst an den Hochschulen Neuchâtel und Genf

und schloss sein Studium nach einem Aufenthalt in Deutschland und an der Universität Bern ab. 1906 wurde er von der Berner Regierung in den kantonalen reformierten Kirchendienst übernommen und

diente zunäcgst 12 Jahre als Vikar in der Kirchgemeinde Tavannes-Chaindon. Als erster im Berner Jura gründete er Männergruppen zum Studium sozialer und religiöser Fragen. 1908 heiratete er die

Lehrerin Adrienne Koby (1881-1964), die 1900 in Porrentruy als erste Gymnastin überhaupt die Matura als Klassenbeste bestanden hatte. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, von denen zwei Söhne

eine besonders erfolgreiche Karriere machten: André (1919-1999) wurde Gerichtspräsident in Biel und Oberrichter in Bern und Marc (gest. 1994) Arzt in Delémont.[3]

1918 wurde er protestantischer Feldprediger und Hauptmann des Feldlazaretts 11. Dann wirkte er in der Gemeinde Reconvilier mehrere Jahre als Pfarrer und von 1922 bis 1937 als Staatsvertreter und

Präsident der Sekundarschulkommission. Er gründete dort die Hauswirtschaftsschule und den Kindergarten und engagierte sich für die Pfadfinderbewegung im Jura. Er gründete auch die Vereinigung der

jurassischen Kirchenchöre (Fédération jurassienne des chœurs paroissiaux) und stellte sein Wissen in den Dienst des CVJM und des Blauen Kreuzes sowie des Armenwesens, wo er als Armeninspektor

tätig war. Er initiierte die Ferienlager für die Studenten im Berner Jura. Von 1926 bis 1938 vertrat Auroi die reformierten Jurassier im Synodalrat der Evangelisch-reformierten Landeskirche des

Kantons Bern. Er war auch Mitglied des Synodalrats des Westschweizer Kartells für Sozial- und Moralhygiene (cartel romand d'hygiène social et moral) und Mitglied der Société jurassienne

d’êmulation de la Section de la Prévôté.

1931 musste die Kirchgemeinde Biel die Pfarrstelle neu besetzen. In die engere Wahl kamen die beiden Kandidaten Auroi und Gétaz, wobei Gétaz mehr Stimmen erhielt. Auroi wechselte 1937 von

Reconvilier nach Delémont, wo er bis 1951 als Pfarrer und Religionslehrer am Progymnasium wirkte.[3]

Während des Zweiten Weltkrieges kümmerte sich Auroi ab 1940 nebenamtlich als Seelsorger um die internierten Franzosen und Polen, die der reformierten Konfession angehörten. Am 24. Februar 1942

erliess der Staat das Dekret zur Bekämpfung der Trunksucht, um die Tätigkeiten bestehender und neuer Einrichtungen zur Verbeugung und Behandlung der Trunksucht zu fördern und finanziell zu

unterstützen. Das Dekret ermöglichte den Zusammenschluss aller im Kampf gegen den Alkoholismus tätigen Kräfte. Dazu gehörten die von privaten Organisationen geschaffenen Fürsorgestellen und

die grossen Verbänden zur Bekämpfung der Trunksucht, insbesondere das Blauen Kreuz, der Verband bernischer Fürsorgestellen und die grossen Abstinenzvereine. Die Kommission wurde vom Regierungsrat

jeweils auf 4 Jahre gewählt und setzte sich aus Personen zusammen, die sich mit der Vorbeugung und Betreuung von Alkoholgefährdeten und Alkoholkranken sowie mit der Bekämpfung der Trunksucht

befassten. Jules Auroi war von 1942 bis 1954 Mitglied der Kommission.[4]

1948 wählte man ihn zum Staatsvertreter des Säuglings- und Mütterheims Bern. Louis-Jules Auroi starb am 28. September 1970.[3] L

1893-

1895

Adrian Renfer (1866-1962), Mitbegründer der Witwen- und Waisenkasse

Lehrer am Progymnasium und Obergymnasium Biel von 1893 bis 1897

Fächer: Mathematik, Geografie

Bereits als Kind faszinierten den aus Lengnau (BE) stammenden Adrian Renfer Zahlen und mathematische Begriffe, die er in seiner Zeit am Staatsseminar Münchenbuchsee-Hofwil genauer studierte. Dann

wirkte er als Primarlehrer während 1 ½ Jahren an der Burgerschule im Waisenhaus von Burgdorf. Nachdem er in Bern in die Lehramtsschule eingetreten war, erwarb er sich 1891 das

Sekundarlehrer-Patent und unterrichtete ab 1891 während 2 ½ Jahren an der Sekundarschule Biglen die Realfächer und Französisch. Nach weiteren Studien an der Universität Bern bestand er das

Gymnasiallehrer-Examen und promovierte an der Philosophischen Fakultät II aufgrund der mathematischen Dissertation «Über Schraubenlinien und Schraubenflächen» zum Dr. phil.[1]

1893 trat Mathematiklehrer Bauer, nach 18 Jahren Unterricht im Progymnasium Biel, seine Stelle als Direktor in der neu errichteten Zwangserziehungsanstalt in Aarburg an. Sein Nachfolger wurde nun

Adrian Renfer, der in Biel für kurze Zeit Mathematik und Geografie unterrichtete. Renfer ging 1897 an die Oberabteilung vom Gymnasium Burgdorf und von 1906 lehrte er während 30 Jahren am

Realgymnasium in Bern. Er verstand es, seinen Schülern, die später selber in Wissenschaft und Technik führende Stellungen hatten, schwierige Probleme leicht verständlich zu machen und sie für

grosse Aufgaben zu begeistern. So ist er vielen von ihnen Ratgeber, und Wegbereiter geworden. Dr. Adrian Renfer führte die Jugendlichen zum Ziel, indem er ihnen freiwillig und unentgeltlich

Privatstunden erteilte und ermöglichte ihnen eventuell sogar ein Auslandssemester.[2] Renfer ist auch bekannt als Mitbegründer einer privaten Witwen- und Waisenkasse der Lehrer an bernischen Mittelschulen, die sich während des Ersten Weltkrieges als dringend

notwendig erwies. Renfer leistete während drei Jahrzehnte in uneigennütziger Weise dieser Kasse als Verwalter wertvolle Dienste und trug damit zur späteren Errichtung einer Mittellehrerkasse mit

ihrem vollständigen Invaliden-, Alters- und Hinterbliebenenschutz bei.[12] Er starb

1962.

1893-

1897

Adrien Brandt (1882-1955), Industrieler, Präsident des Verwaltungsrates der Uhrenmanufaktur Omega

Schüler am Progymnasium Biel von 1893 bis 1898

Adrien Brandt wurde am 31. Oktober 1882 in Biel als Sohn des Uhrenfabrikant Louis-Paul Brandt (1854-1903) geboren. Er besuchte von 1893 bis 1898 das deutsche

Progymnasium in Biel. Sein Bruder Paul Emil war ebenfalls Schüler am Progymnasium.

Im Mai 1911 heiratete Adrien Brandt die Arzttochter Hélène Jonquières (1890-1967). Sie hatten eine Tochter und fünf Söhne. Die Familie wohnte zuerst in Nidau, dann in Biel im Blösch-Haus an der

Seevorstadt 111 und ab 1922 in La Sallaz bei Lausanne auf dem Grundstück «Trois-Chemins».

Im Dienst der Uhrenmanufaktur Omega

Vorgeschichte : 1848 gründete der 23jährige Louis Brandt in La Chaux-de-Fonds das «Comptoir d’Etablissage». 1850 unternahm er Geschäftsreisen nach Deutschland, Holland, Italien,

Österreich, Frankreich, Belgien und in die skandinavischen Länder. Dadurch machte er sein Unternehmen bekannt. Nach seinem Tod 1879 übernahmen seine Söhne Louis-Paul und Charles-César die Firma

unter dem Namen «Louis Brandt & Fils».[27] Ende Dezember 1879 liess sie sich in Biel an der Bözingenstrasse, am Standort der ehemalige Uhrenschalenfabrik

La Centrale nieder. Am 1. Juni 1882 erwarb sie im Gurzelen die ehemaligen Spinnerei Blösch und produzierten zunächst Zylinder- und Ankeruhren. Die Einführung mechanischer Verfahren ermöglichte

die Herstellung von Qualitätsuhren zu relativ niedrigen Preisen, was dazu beitrug, die durch die amerikanische Konkurrenz zwischen 1884 bis 1887 ausgelöste Krise zu überwinden. Der Zusammenbau

der Uhren wurde in verschiedene Arbeitsschritte aufgeteilt, den so genannten «parties brisées». Dabei entstanden Marken wie «Jura», «Patria», «Helvetia» und «Gurzelen».

Louis-Paul und Charles-César Brandt erschlossen neue Absatzmärkte in Argentinien, Brasilien, den Vereinigten Staaten und Kanada, knüpften wertvolle Kontakte und gewannen Freunde. Die Exklusivität

des Verkaufs wurde garantiert und die Einzelhandelspreise sowie die Gewinnmarge vertraglich festgelegt. Alles Verfahren, die damals neu waren.[27] Ein

Aufschwung erlebte das Unternehmen 1894 mit der Einführung des Kalibers «Omega 19». Im Jahr 1900 produzierten 800 Arbeiter 240‘000 Uhren, davon 180‘000 Omega-Uhren.

1893-

1898

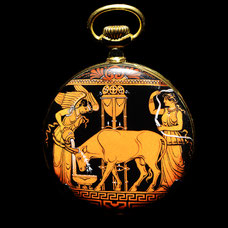

Die Omega-Uhr «griechischer Tempel» erhielt 1900 an der Weltausstellung in Paris die Goldmedaille und den grossen Preis.

Aus der Sammlung vom Cité du Temps, Omega Museum Biel-Bienne.

Nach dem Tod von Louis-Paul und Charles-César Brandt 1903, übernahmen in der 3. Generation die Söhne die Aktiengesellschaft «Société Anonyme Louis Brandt & Frère, Omega Watch Co.». Adrien und sein Bruder Paul-Emile Brandt (1880-1954) traten an die Stelle von Louis-Paul Brandt und die Brüder Louis-Gustave (1883-1947) und Ernest Brandt (1885-1958) an die Stelle von Charles-César Brandt. Adrien Brandt leitete zusammen mit seinem Bruder Paul die Uhrenmanufaktur über 50 Jahre. Adrien kümmerte sich vor allem um die Finanzen und die Verwaltung, während die technische Seite hauptsächlich von Paul geleitet wurde.[5] Auswahl der Konzessionäre, feste Preise, Anpassung der Modelle an die Bedürfnisse der Kundschaft, der weltweite Reparaturdienst, die vollständige Auswechselbarkeit aller Uhrenteile, die auf wissenschaftlicher Basis fundierte Werbung - all diese Faktoren trugen dazu bei, den Absatz auf den Märkten zu entwickeln.[27]

Ab 1905 begann die Tradition der Zeitmessung bei Sportveranstaltungen. 1906 lancierte Omega seine erste Armbanduhr, deren Krone sich bei 9 Uhr befand, da sie am

rechten Arm getragen wurde.[24] 1906 erhielt die Firma vom Uhrenbeobachtungsbüro Biel 615 Bulletins 1. Klasse. Im Sommer 1907 erhielt das Hauptgebäude einen

weiteren Flügel, der Platz für 300 Arbeiter bot. In diesem Jahr beschäftigte die Firma 1200 Arbeiter/innen. Dazu kamen noch 300 Arbeiter/innen der Uhrenschalenfabrik La Centrale, die ebenfalls

zur Omega gehörte. Die Jahresproduktion belief sich auf 235‘000 Stück oder 780 Uhren pro Tag. Die Omega-Uhr bestand aus 144 Einzelteilen, die in 1662 Arbeitsgängen hergestellt wurden.[15] 1908 begann der Kampf gegen Nachahmer wie Mega, Onega und Omegna. 1909 chronometrierte Adrien Brandt das Gordon Bennet Wettfliegen. 1910 belieferte Omega das

Eidgenössische Schützenfest in Bern mit 180 goldenen Uhren.[20] Ab 1911 waren die Uhren dank Radiumzifferblatt auch nachts ablesbar.[24]

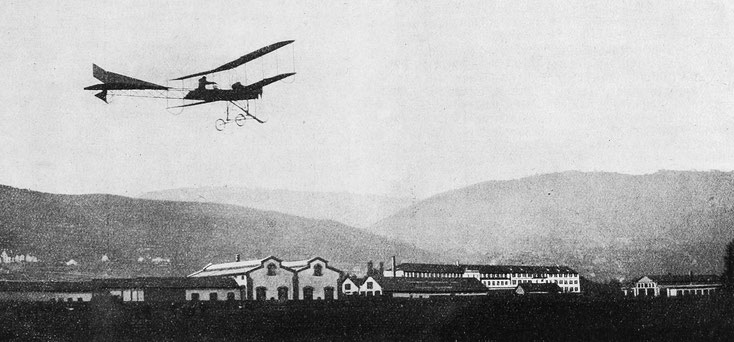

1912 stiftete Omega für die Bieler Flugtagen einen goldenen Chronographen, wie ihn die Flieger zur Zeitmessung benutzten. Unter den Teilnehmern befand sich der Flieger Durafour, erster Pilot an der Fliegerschule von Wilflisburg im Kanton Waadt, der den Preis gewann. [19] Foto: E. Zaugg, Biel. Reproduktion aus Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst, Halle, 15. 2. 1912, S. 26

Ab 1912 erhielt der Fussballclub Biel einen Omega-Preis. Um den Absatz zu steigern, wurden selbständige Verkaufsorganisationen gegründet, so in Österreich, Rumänien, Amerika und Russland. Von 1912 bis 1921 war Adrien Brandt Delegierter der Bieler Firma «Admer - Agence de montres en Russie», die sich auf den Handel mit Omega-Uhren in Russland spezialisierte. 1912 besuchte die Omega Biel die Deutsche Uhrmacher-Vereinigung, 1913 der siamesische Prinz Rayatipock.

1914 wurde Adrien Brandt zum Vizepräsidenten bestimmt der Schweizerischen Landesausstellung in Bern ernannt. Die Manufaktur fertigte für die Ausstellung eine 136 kg

schwere Riesen-Omega in der Form einer Skelettuhr mit einem Werk von 520 mm Durchmesser. Die Feder ist 6 m lang, die Aufzugskraft 40 kg, das Ankerrad des Echappements wiegt 187 g. Das

Gesamtgewicht beträgt insgesamt 136 kg. Um die Grösse der Uhr noch anschaulicher zu machen, wurde eine kleine Omega-Uhr oben am Bügelring gehängt.

Eine weitere Attraktion des Omega-Standes war eine Signalglocke. Sie diente dazu, den Messebesuchern das Zeitsignal des Eiffelturms in Paris mitzuteilen. Um 11:44 ertönte ein anhaltendes lautes

Glockensignal, worauf sich die Besucher vor einer blauen Tafel versammeln. Ein Angestellter hörte mit dem Telefon die Funksignale aus Paris ab und drückte genau am 11 Uhr 45 auf einen Knopf. In

diesem Augenblick ertönte ein einziger Glockenschlag, und die betreffende Zeile der Inschrift wurde für einen Augenblick von einer elektrischen Lampe hinter der blauen Scheibe beleuchtet. Das

Gleiche wiederholte sich alle zwei Minuten, wobei jeweils zehn Sekunden vorher ein kurzes Aufmerksamkeitssignal gegeben wurde, damit die Neugierigen nicht die ganze Zeit auf den einzelnen

Glockenschlag warten mussten. Dieses Signal stiess bei vielen Besuchern auf reges Interesse. Jedesmal versammelten sich vor der Signalglocke zahlreiche Menschen, die ihre Taschenuhren mit der

Zeitangabe der Glocke verglichen.

An der Landesausstellung waren auch 15 goldene Taschenuhren zu sehen, deren Rückdeckel mit kunstvollen Emaildekorationen in verschiedenen Stilen verziert waren. Darunter eine altägyptische

Dekoration mit einer Bildsäule des Königs Amenophis II., eine Malerei des geflügelten Sonnengottes Re, eine Dekoration im assyrischen Stil mit einem geflügelten Stier. Es folgten altgriechische,

pompejanische, römische, byzantinische, maurische, romanische und gotische Stile, die Renaissance und Stile Ludwigs XIV., Ludwigs XV. und Ludwigs XVI.

Uhren-Kollektion vom Cité du Temps, Omega Museum Biel-Bienne.

Im Oktober 1914 wurde für die Belegschaft eine Suppenküche eingerichtet, in der täglich 100 Liter Suppe gekocht wurden.

Im Ersten Weltkrieg lieferte Omega Soldatenuhren und machte damit die Armbanduhr weltweit bekannt. Um die Uhrengläser unzerbrechlich zu machen, entwickelte die Firma 1916 für ihre 12‘‘‘ und 13‘‘‘

Armbanduhren ein spezielles Zelluloidglas, das völlig durchsichtig war. Die Widerstandsfähigkeit einer Omega rettete 1915 dem späteren türkischen Staatschef Kemal Atatürk das Leben. Als er die

Armee im Gefecht inspizierte, wurde er von einer Kugel getroffen, die genau auf seiner Uhr zum Stillstand kam.[24] Am 5. Dezember 1916 konnte in Biel die

fünfmillionste Taschenuhr fertiggestellt und gestempelt werden. 1917 erhielt der Omega-Komplex an der Jakob-Stämpfli-Strasse 98 durch die Architekten Saager & Frey einen zusätzlichen

Ateliertrakt.

Das 1917 erbaute Gebäude an der Jakob-Stämpfli-Strasse 98.

1919 wurden die Feierlichkeiten der Sportveranstaltungen des olympischen Jubiläums in Lausanne mit Omega-Uhren gemessen. In den 20er Jahren begann die Firma Fliegeruhren zu produzieren. 1925 belegte Omega den ersten Platz bei den internationalen Wettbewerben in Kew-Teddington.[24] Ab 1925 kam es zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Omega und der Uhrenfirma Tissot in Le Locle.

1926 sah sich Adrien Brandt mit umfangreichen Sanierungsmassnahmen konfrontiert: «Der Krieg traf das Unternehmen in voller Prosperität. Der Absatz im eigenen Land

und die rasch zunehmenden Zollschranken stellten die grössten Hindernisse dar. Die Krise war nach Beendigung der Feindseligkeiten am stärksten. 1921 sank die Produktion von 280‘000 Uhren auf

78,000 Stück und 1922 sogar auf 52,000 Stück. Die Verluste in den ausländischen Verkaufsorganisationen waren beträchtlich, insbesondere in Russland, wo das gesamte investierte Kapital verloren

ging, und auch in Amerika, das für den Verkauf immer schwieriger wurde. Die Sozialgesetzgebung, die 1919 die 48-Stunden-Woche einführte, erhöhte die Produktionskosten und damit auch die Verluste.

Im Augenblick, als die Lagerbestände ihren Höchststand erreicht hatten, brach die Krise aus. Der Rückgang der Materialpreise und der Preisausgleich im Allgemeinen zwangen die Gesellschaft, die

Lagerbestände in beträchtlichem Ausmass zu reduzieren, was einen grossen Teil der Betriebsverluste ausmachte. Diesen Verlusten schlossen sich noch solche auf Debitoren an, welche zahlungsunfähig

geworden waren, insbesondere in Österreich und Rumänien, sowie die Verluste aus verschiedenen Beteiligungen an Gesellschaften, welche durch die Gesamtheit der Uhrenfabrikanten gegründet worden

waren. Von grosser Bedeutung war auch die Steuerfrage. 1921 leitete der Staat Bern einen Prozess wegen Nachsteuern ein, die bis auf das Jahr 1911 zurückgefordert wurden. Der Prozess dauerte bis

1926.»[17]

Am 30. Januar 1927 wurde auf Initiative des Uhrmachermeisters Arnold Beyer im Kammerkino Oberschöneweide bei Berlin ein Werbefilm der Omega Watch gezeigt. Leider konnten die Besucher den Film

nicht zu Ende sehen: Während der Vorführung geriet der Streifen in Brand, der Projektor wurde zerstört und der Vorführraum brannte völlig aus. 1927 stellte Omega eine neue Autouhr vor, die mit

zwei Federhäusern ausgestattet war und das abschweifen des Zeigers beseitigte.

Am 22. Oktober 1927 hielt Arien Brandt in der Omega für die Volkswirtschaftliche Gesellschaft das Referat «Die Rationalisierung der Arbeit» (La rationalisation du travial), in dem er vor allem

die Qualitätsleistung hervorhob, damit der Unternehmer im schweren Konkurrenzkampf bestehen könne. Dazu behalf sich die Fabrik einer bis ins kleinste Detail durchdachten Arbeitseinteilung. Am 27.

März 1928 sprach Adrien Brandt im Restaurant Bären in Biel über «Die wissenschaftliche Organisation der Arbeit». 1929 erschien die Broschüre «Omega bringt neue Luxus-Formen» in einer Auflage von

6000 Exemplaren.

1930 schloss sich Omega mit der «Fabrique d’Horlogerie Charles Tissot & Fils» in Le Locle zur Holding «Schweizerische Gesellschaft für Uhrenindustrie AG» (SSIH)

zusammen. Damit sollte eine gewisse Konzentration in der Herstellung und im Verkauf von Uhrenprodukten erreicht werden. 1932 kam mit der «Marine» die erste wasserdichte Uhr auf den Markt, und

Omega chronometrierte exklusiv die Olympischen Spiele in Los Angeles.

1933 stattete Omega für den Luftfahrtminister General Balbo 24 Flugzeuge für den Flug von Rom nach Chicago mit Uhren aus. Auch die Piloten trugen zu diesem Zweck Omega-Armbanduhren.[24] 1934 mass Omega die Zeit an den 4. Schwimm-Europameisterschaften in Magdeburg, am König Carol Flugcup in Bukarest und an den Leichtathletik-Meisterschaften in

Manilla. Im gleichen Jahr eröffnete Adrien Brandt in Biel ein kleines Omega-Museum.[7] 1934 erschien eine Werbebroschüre unter dem Titel «Comment on fabrique

une Omega» (Wie man eine Omega-Uhr herstellt) in einer Auflage von 5000 nummerierten Exemplaren. Auf 28 Seiten erfuhr der Leser in Bild und Text, wie die Omega-Uhr entsteht, beginnend mit dem

Entwurf des Kalibers. Gezeigt wurde u.a. sah die mikrofotografische Metallprüfung, die für die Annahme oder Zurückweisung von Metalllieferungen entscheidend ist, das Schneiden und Stanzen sowie

verschiedene automatische und halbautomatische Maschinen, die mit Toleranzen von 0,015 bis 0,005 mm arbeiten, wie z. B. Steinfassmaschinen, Ankerhebungsstein-Poliermaschinen und

andere.[21]

1936 wurde in der Sternwarte in Kew-Teddington in England mit dem von Alfred Jaccard regulierten Kaliber 47,7 mm ein Präzisionsweltrekord aufgestellt. Dies führte 1936 in Deutschland zum Einsatz

von Omega-Stoppuhren als offizielle Zeitmesser bei den Olympischen Spielen in Berlin (Sommerspiele) und Garmisch-Partenkirchen (Winterspiele). Die Zeitmessung erfolgte damals so, dass z.B. 12

Chronometreure die Zeit eines Läufers von Hand stoppten. Bei unterschiedlichen Resultaten wurde dann der Mittelwert errechnet. Die Uhren wurden 1937 vom Führer und Reichskanzler mit der Deutschen

Olympia-Erinnerungsmedaille ausgezeichnet.[22]

Am 5. Januar 1937 schenkte der Bundesrat der niederländischen Prinzessin Juliana anlässlich ihrer bevorstehenden Hochzeit eine Armbanduhr. Es war eine winzige, sehr luxuriöse «Omega»-Armbanduhr.

Das Armband ist aus massivem Platin und das Gehäuse, ebenfalls aus Platin, ist mit Brillanten und Saphiren besetzt. Das Uhrwerk ist 6,5 mm breit, 2,7 mm hoch und wiegt 2,13 Gramm. Es ist eines

der kleinsten Uhrwerke überhaupt. Die Unruh schlägt 21.000 Mal pro Stunde und wiegt 23 Milligramm. Die Spiralfeder ist fünfmal dünner als ein Haar.[26] Ab

1937 wurden Armbanduhren für Krankenschwestern mit einem zentralen Sekundenzeiger hergestellt. Im April 1939 errangen die Omega-Chronometer zum sechsten Mal den ersten Platz an den Wettbewerben

von Teddington. Die Schweizer Uhrenindustrie wollte an der Schweizerischen Landesausstellung 1939 in Zürich die präziseste Schweizer Uhr präsentieren und entschied sich für den Omega-Chronometer,

der bei den internationalen Wettbewerben in Kew-Teddington den Rekord gebrochen hatte.[24] In diesem Jahr nahm Omega auch an der Tour de Suisse teil.

Während des Zweiten Weltkriegs lieferte Omega Präzisionszeitmesser für Soldaten und Piloten an das Vereinigte Königreich. Eine der am häufigsten getragenen Uhren war die Omega CK2129. Am 23. und

24. August 1941 fand die 600 km lange «Kleine Tour de Suisse» statt, bei der Omega offizieller Zeitnehmer war. 1942 mass Omega die Zeit am Kantonalbernischen Turnfest Biel und führte die

automatische Uhr ein. Am 30. August 1943 gründete Adrien Brandt den «Fonds de chômage de la Société anonyme Louis Brand e frères, Omega Watch Co.», den er präsidierte. Damit konnte das Personal

in Krisenzeiten weiter beschäftigt werden. 1944 wurde die Omega-Pensionskasse gegründet und die zehnmillionste Uhr produziert. Statistiken von 1945 zeigen, dass mehr als 50 % der Uhren, die von

der Schweizer Uhrenindustrie an die RAF geliefert wurden, Omega-Uhren waren. Omega-Uhren kamen auch bei anderen Luftstreitkräften wie der Canadian Air Force und der Royal Australian Air Force zum

Einsatz.[24]

1946 führte die Canadian Pacific Air Lines Omega als offiziellen Zeitmesser ein.[24] 1947 besuchte Feldmarschall Montgomery die Omega-Manufaktur und erhielt

eine Hammerautomatik. In diesem Jahr chronometrierte Omega zum dritten Mal die Olympischen Spiele, diesmal in London (Sommerspiele) und St. Moritz (Winterspiele). Ebenfalls mass Omega die

Zeit an den Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Oslo, lancierte die Kalenderuhr Cosmic und stattete die Flugzeuge der Air France mit Omega-Uhren aus.

1948 zeigte die Firma ihr soziales Engagement mit dem Bau eines Wohlfahrtsgebäudes und die Seamaster wurde lanciert. Im März 1948 besuchten der Prinz und die

Prinzessin von Luxemburg die Omega in Biel.

Am 4. Februar 1949 gründete Omega eine Stiftung mit einem unantastbaren Kapital von 75‘000 Franken und den Omega-Preis, den sie dem «Laboratoire Suisse de Recherches Horlogeres» in Neuchâtel zur

Verfügung stellte. Die Stiftung zeichnet Studierende aus, die mit ihren wissenschaftlichen und technischen Arbeiten zum Fortschritt der Zeitmessung beitragen.[23]

Für den Leichtathletik-Wettkampf «Quer durch Biel» stellte Omega 1949 ihre mit Fotozellen versehenen elektrischen Chronometer, die sich an der Londoner Olympiade bewährten, unentgeltlich

zur Verfügung. 1950 erhielt die Uhrenmanufaktur am Chronometerwettbewerb des Observatoriums Neuenburg den ersten Serienpreis für die vier besten Armbandchronometer. Ebenfalls 1950 chronometrierte

Omega die Britischen Empire-Spiele in Auckland (Neuseeland), die Asiatischen Spiele von Neu-Delhi (Indien) und die Eislaufweltmeisterschaften von Stockholm (Schweden).[7]

In den 50er Jahren absolvierte das weibliche Personal, das ausserhalb von Biel rekrutiert wurde, eine Probezeit von drei Monaten. Während dieser Zeit waren sie in einem grossen Schlafgebäude

untergebracht, das sich in einem von einer Palisade umgebenen Hof befand. Sie standen unter Aufsicht, aber einige Arbeitskollegen wussten im Schutz der Nacht die Schwierigkeiten zu umgehen, um

sie schliesslich zu heiraten.[18]

Bei den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki wurde erstmals die imposante Fotouhr «Racend Omega Timer» verwendet. Das Gerät ist mit einem Schnelldrucker ausgestattet, der Stunden, Minuten,

Sekunden, Zehntel und Hundertstel in einem Rhythmus von 5 Impulsen pro Sekunde ausdrucken kann. Für diese Uhr erhielt Omega 1952 das olympische Verdienstkreuz «für hervorragende Leistungen im

Dienste des Sports.» [7]

Mitglied in zahlreichen Institutionen

Adrien Brandt war Mitbegründer der Uhrenschalenfabrik «La Centrale» in Biel, deren Verwaltungsrat er von 1903 bis 1955 präsidierte. Im November 1911 gründete er die Aktiengesellschaft Civic Watch

Co. mit Sitz in Büren an der Aare und wurde deren Verwaltungsrat. Politisch war der Freisinnige von 1914 bis 1918 als Grossrat. 1920 gründete er den «Handels- und Industrieklub Biel» (Cercle

industriel et commercial de Bienne). Der Verein stellte, um die freundschaftlichen Beziehungen seiner Mitglieder zu pflegen, Klublokale zur Verfügung. Von 1922 bis 1926 war er Präsident der

«Société de construction Bienne-Est».

Am 11. Januar 1928 erfolgte die Gründung «Westschweizerischen Kommission für rationelles Wirtschaften» mit Adrien Brandt in der Gruppe «Industrie» als Präsident. Diese Gruppe bildete

Betriebsgruppen, ähnlich wie die «Manufacturers Research Association» in England und Amerika, um Arbeitsmethoden zu studieren, Betriebe zu besichtigen und Erfahrungen, Ergebnissen und Materialien

auszutauschen. 1929 war Adrien Brandt Mitbegründer und Vorstandsmitglied des «Betriebswissenschaftlichen Instituts» der ETH Zürich. Ab 1930 präsidierte er die «Société suisse pour l'industrie

horlogère», in der «Omega», Tissot» und «Lemania» zusammengeschlossen waren.

Er gehörte auch dem Verwaltungsrat der «Injecta» in Teufenthal an. Bei der Injecta förderte Adrien Brandt den Druckguss. Das Verfahren war vor allem für zwei Bereiche der Uhrenindustrie wichtig:

für zum Teil winzige, aber komplex geformte Werksteile, die sonst aufwändig hätten gefräst werden müssen, sowie für Gehäuse und Gehäuseteile.[6] Ebenfalls

war er Mitglied der «Sapal» in Lausanne, der «Paillard & Cie.» in Yverdon und der «Fiduciaire Horlogère Suisse» in Biel. Dem Rotary Club der Schweiz stand er von 1930 bis 1931 als «Past

Governor» vor. Für den Rotary Club Lausanne organisierte er als Präsident die internationalen Konferenzen, deren erste in Den Haag stattfand. Von 1942 bis 1955 war er Verwaltungsratspräsident der

Aloxyd SA in Biel an der Falkenstrasse 21. [5]

Arien Brandt starb 1955 in Lausanne im Alter von 73 Jahren. Das 1983 in Biel neu eröffnete Omega-Museum, dass sich damals an der Stämpflistrasse 43 befand, wurde ihm

gewidmet. Die Ausstellung der «Fondation Adrien Brandt en faveur du patrimoine Omega» gliederte sich in mehrere Themen.[18]

Arnold Heimann (1856-1916), Sänger, Dramatiker, Bieler Volksdichter

Lehrer am Progymnasium Biel 1893 bis 1916

Fächer: Deutsch und Geschichte

Arnold Heimann wurde am 22. September 1856 in Langnau geboren und kam in früher Jugend nach Nidau, wo sein Vater Melchior Heimann Staatsanwalt war. Nach dem Tod seines Vaters kam er in die

Knabenerziehungsanstalt Aarwangen. 1875 in das Seminar Hofwil eingetreten und 1878 darin patentiert, amtierte er als junger Lehrer in Schwarzenburg und Kirchberg, wo er zwei Jahre arbeitete. 1886

erhielt er an der Universität Bern das Sekundarlehrerpatent und amtierte im neuen Beruf in Wangen an der Aare. 1893 kam Heimann nach Biel, wo er als Lehrer für Deutsch und Geschichte am

Progymnasium tätig war.[9] Er wirkte an dieser Schule bis zu seinem Tod, mit einer

Unterbrechung von 1909 bis 1911, während denen er die Redaktion des «Schweizerischen Handels-Courier» innehatte. Beim Eingehen des Blattes kehrte Heimann wieder zur Lehrtätigkeit zurück. Am

Begräbnis von Progymnasiallehrer Wilhelm Zahler 1897 hielt Heimann seinem verstorbenen Freund, der zwei Kinder durch Scharlachfieber verloren hatte, den Nachruf.

Dazwischen entwickelte er sich zum Volksdichter. Seine Stücke wurden vielerorts auf Volksbühnen

aufgeführt. Als Sänger schloss er sich der Bieler Liedertafel an und wurde deren Ehrenmitglied.

1894 brachte die Theatergesellschaft des Grütlivereins Lyss Heimanns Schauspiel «Schweizerherz» zur ersten Aufführung. Widmann vom «Bieler Anzeiger» fällt folgendes Urteil über das Stück: «Wir

prophezeien, dass Heimanns ‹Schweizerherz› im nächsten Winter, wenn es im Drucke vorliegt, einen wahren Triumphzug über die Landbühnen antreten und in kurzer Zeit ebenso populär sein wird, wie

das beliebte und vielgespielte ‹Glück› der Emma Hodler in Bern.» Das «Schweizerherz» spielte zur Zeit des Eintritts der Bourbaki-Armee in die Schweiz im Winter 1871. Einer der Internierten fand

Aufnahme auf dem Tannhof bei Fleurier und verliebte sich in Rose, die Tochter des Hauses, die ihn mit grosser Aufopferung pflegte. Die Überwindung der Hindernisse, welche den beiden Liebenden in

den Weg traten, bildete den Hauptinhalt des Stücks.[8] 1895 erschien «Klaus Leuenberger», das Stück behandelte den schweizerischen Bauernkrieg von 1653.

1893-

1910

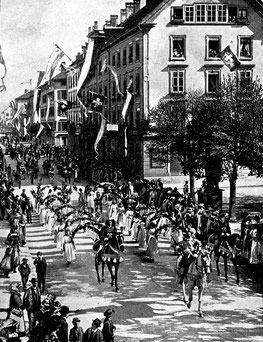

Ein besonderes Erlebnis für die Bieler war 1897 sein Schlussakt zum historischen Umzug, eine Darstellung der Heimkehr der Bieler aus der Schlacht bei

Grandson.[9]

1900 brachte der Dichter das Drama «Der Talgutbauer, Volksstück in 5 Akten» und «Hintergglüt» heraus. Karl Broich, bemerkte im Berner Schulblatt: «Hintergglüt wendet sich in scharfer

Charakteristik und kühner, fast tendenziöser Sprache gegen das kleine Dorfmagnatentum, wo ein junger Lehrer einen Verzweiflungskrieg gegen das ländliche Protzentum führt. Eine Szene wirkt wie

eine schreiende Anklage gegen das herzlose System des Verdingkinderhandels. Im Talgutbauer kommt der Kampf zwischen Elternwille und ungebundener Jugendkraft zur Geltung. Heimanns Charakter haben

an seelischer Vertiefung gewonnen.» [11] Heimanns Stücke waren realitätsnah. Das

spiegelte sich auch in den Produktionen. Heilmann bat die Akteure bei Aufführungen berndeutscher Dialektstücke echte Bauernkleider, nicht oberbayrische oder Tiroler Kostüme zu verwenden. In Biel

erschienen beim Buchhändler Ernst Kuhn, Mitglied des Verwaltungsrates am Progymnasium Biel, folgende Theaterstücke von Heimann: Schweizerherz; Klaus Leuenberger; Elsi, die seltsame Magd;

Hintergglüt; Der Talgutbauer und der Würgengel.

Heimann arbeitete ebenfalls an der kaufmännischen Fortbildungsschule und war jahrelang dessen Rektor. Als der Kantonalvorstand des Bernischen Lehrervereins von Biel gestellt wurde, war Heimann

dessen Sekretär. Auch journalistisch war er tätig und hat in Schulfragen oft in die Diskussion eingegriffen.

Heimann gehörte der bernischen Schulsynode an, war jahrelang Lokalberichterstatter vom Bieler Tagblatt und 12 Jahre Mitglied des Bieler Stadtrates. Politisch wirkte er in seinen letzten

Jahren Vizepräsident der freisinnigen Partei der Stadt Biel und auch im Vorstand der seeländischen Partei. Er war verheiratet mit Margaritha Sterchi. Am 28. März 1916 starb der Progymnasiallehrer

in Biel auf dem Wege zur Schule durch einen Gehirnschlag.[10]

Gottlieb Christen (1867-1954), Chemiker

Lehrer am Gymnasium Biel von 1893 bis 1936

Fächer: Turnen, Naturkunde, Mathematik, Physik, Chemie

Gottlieb Christen arbeitete zuerst als Lehrer in Bolligen, Schüpfen und an der Mädchen-Sekundarschule Biel. Er kam 1893 als Sekundarlehrer ans Progymnasium Biel, wo er auch Turnunterricht gab.

1897 wurde der gesamte Naturkunde-Unterricht in den deutschen Klassen zusammengelegt. Christen unterrichtete nun Naturkunde und Mathematik. 1902 wurde er als Lehrer für Physik und Chemie an

das neu gegründete Obergymnasium Biel gewählt. Zusammen mit Jakob Wyss beteiligte er sich am Aufbau des Obergymnasiums. Nach dem Umzug ins neue Schulgebäude an der Alpenstrasse, freute er sich

über ein eigenes Physik- und Chemiezimmer im Westflügel des Schulhauses. Bis 1936 machte er seine Schüler, zukünftige Chemiker, Ingenieure und Mediziner, mit dem physikalischen und

chemischen Geschehen der Naturwissenschaften vertraut und baute im Zimmer seine Sammlung physikalischer Geräte aus. 1936 trat er mit 70 Jahren zurück. Seine letzten Jahre verbrachte er in Bern,

wo er am 7. Juli 1954 mit 88 Jahren starb.

1893-

1910

Julius Alfred Bronner (1847-1897), Uhrenfabrikant, Amtsrichter, Stadtrat

Mitglied der Progymnasium-Schulkommission von 1894 bis 1897

Alfred Bronner kam am 15. Dezember 1847 als Sohn von Emil Bronner (Amtsrichter, Direktionspräsident der Stadt Biel, Uhrenfabrikant) und Louise Joséphine Bridel (Schwester des Gotthardingenieurs

Gustav Bridel) zur Welt. Sein Vater vermachte der Stadt Biel zur Gründung der Uhrmacherschule Fr. 10‘000.-. Zudem unterstützte er den Kadettenkorps mit der Anschaffung eines Vetterligewehrs und

zwei Kanonen.[13]

Als Uhrenfabrikant leitete Alfred Bronner die Firma «Emil Bronner & Cie.», ab 1892 «Bronner & Cie», welche Taschen- und Pendeluhren herstellte. Er übernahm wie sein Vater zahlreiche

Aufgaben im öffentlichen Amt. 1877 wählte man ihn zum Kommissionsmitglied der Uhrmacherschule Biel, er amtete bis 1887 als deren Präsident. Er förderte unter anderem 1881 die Errichtung eines

Kontrollamtes für Gold- und Silberwaren im Gebäude der Uhrmacherschule Biel. Ab 1885 war er Amtsrichter, ab 1886 Vizepräsident des Amtsgerichts. Am Dezember 1891 wählte man ihn zum Präsidenten

der Burgergemeinde Biel. Ab 1894 unterstützte er das Progymnasium als Kommissionsmitglied und den Kadettenkorps als Präsident dieser Kommission. Dem Korps schenkte er zwei Feldgeschütze. Er war

auch Mitglied der Geschäftsprüfungskommission, der Staatseinkommensteuerkommission und Mitbegründer der Faschingszunft Biel.

Bronner heiratete 1883 Marie Joséphine Hochstrasser von Hägglingen. Sohn Albert Emil kam 1887 in Biel zur Welt und wurde Buchhalter. Albert Bronner starb nach längerer Krankheit am 17. September

1897 im Alter von 50 Jahren. Stadtratspräsident Tscherter sprach die Abschiedsworte.[14]

1894-

1897

Henri Prêtre (1867-1930) Mathematiklehrer

Lehrer am französischen Progymnasium von 1894 bis 1924

Fächer: Mathematik

Henri Prêtre stammte aus Boncourt und wurde 1867 in La Motte am Doubs geboren. Er besuchte das Progymnasium in Delémont, wo er unter der Leitung von Direktor und Mathematiklehrer Henri Duvoisin

Gefallen an der Mathematik fand. Nachdem er die Maturitätsprüfung an der Kantonsschule Porrentruy erfolgreich bestanden hatte, schrieb er sich an der Universität Bern ein und erhielt im Frühjahr

1887 im Alter von 20 Jahren das Sekundarlehrerdiplom. Seine erste Lehrerstelle absolvierte er 1889 in der Sekundarschule Moutier. Ab 1891 wirkte er als Mathematiklehrer im Progymnasium von

Delsberg. Dann wurde er zum Mathematiklehrer an der neu gegründeten französischen Abteilung des Progymnasiums in Biel ernannt und unterrichtete dort ab Frühjahr 1894. Prêtre verstand es, seinen

Schülern nicht nur Spass zu bereiten, sondern ihnen auch die schnellsten und allgemeinsten Methoden beizubringen. Damit konnte er die Mathematik auch denen zugänglich machen, die Schwierigkeiten

damit hatten.[33]

Am 29. Dezember 1895

heiratete er die in Biel wohnhafte Marie Ida Baumgartner von Trub. 1918 erkrankte am Lehrerseminar in Delsberg sein ehemaliger Lehrer Henri Duvoisin. Auf dessen Wunsch wurde Prêtre die

Mathematikstunden bis zum Frühjahr anvertraut. Zurück in Biel litt Prêtre zusehends an einer Augenkrankheit, die sich 1927 zu verschlimmern begann, sodass er sich mehrere Operationen unterziehen

musste. Er konnte den Unterricht nicht wieder aufnehmen und musste 1928 in den Ruhestand. Neben seinen Lehrertätigkeiten war er viele Jahre Mitglied der Lehrmittelkommission für die französischen

Sekundarschulen des Kantons und gehörte als Mathematikprüfer während rund zwei Jahrzehnten auch der Kommission für das Primarschulpatent. Von 1918 bis 1922 war er Mitglied des kantonalen

Vorstands des Berner Mittelschullehrervereins.[33] Er starb am 29. Juli 1930 mit 64

Jahren.

1894-

1924

Fritz Bolliger, (1879-1969), Lehrer, Oberstbrigadier, Oberkriegskommissär von 1942 bis 1945

Schüler am Progymnasium Biel von 1895 bis 1896

Fritz Bolliger kam am 12. August 1879 in Kappelen bei Aarberg (Bern) zur Welt und war Bürger des aargauischen Schmiedrued.[29]

Seine Eltern waren in Kappelen als «Lehrerehepaar» bekannt. Der Vater Hans (1855-1934) war auch Waisenvogt und Organist und galt als Hauptförderer des Kappeler Obstbaus. Die Mutter, Lehrerin

Susanna Krebs, war 49 Jahre im Schuldienst und starb 1920.

Nachdem Fritz Bolliger die Sekundarschule Aarburg und das Progymnasium Biel besuchte, bildete er sich am bernischen Staatsseminar in Hofwil bei Münchenbuchsee zum Lehrer aus.[32] Danach unterrichtete er in Eggiwil i. E. (1899 bis 1903), Burgdorf (1903 bis 1907) und an der Sulgenbachschule in Bern (1907 bis 1919). Er entschied sich auch für

eine militärische Laufbahn und trat in den freiwilligen bewaffneten Vorunterricht ein. Am 24. Februar 1903 wurde er zum Quartiermeister-Leutnant brevetiert und betreute als solcher das Füs Bat

26. Am 5. Januar 1906 stieg er auf zum Oberleutnant und am 31. Dezember 1909 zum Hauptmann. In diesem Grad war er ab 31. März 1912 Qm des Inf Rgt 14 und am 31. Dezember 1912 teilte man ihn als

Kom Of in den Stab der 3. Division ein.[29] In Anerkennung seiner langjährigen Tätigkeit als Kreisleiter des Emmentals wurde er 1913 zum kantonalen

Kursleiter gewählt.[30] Während der Grenzbesetzung war er Major und Kriegskommissär der 3. Division. Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs veranlasste ihn zu

einer scharfen Kritik am damaligen Verpflegungs- und Rechnungsdienst der Armee. Seine von der Schweizerischen Offiziersgesellschaft preisgekrönte Denkschrift «Welche Verbesserungen des

Verpflegungs- und Rechnungsdienstes der Armee ergeben sich aus den Erfahrungen des Aktivdienstes?» war in der Folge für die neue Armeeverwaltung richtungweisend.[28]

1918 wurde er Chef der Verpflegungssektion der eidgenössischen Oberkriegskommissariate. 1937 wirkte er als Dozent mit einem Lehrauftrag an der militärischen Abteilung der ETH. Am 9. Januar 1942

wählte ihn der Bundesrat zum Oberkriegskommissär und Abteilungschef des Eidgenössischen Militärdepartements. Das reibungslose Funktionieren der Armeeverwaltung im Aktivdienst 1939 bis 1945 war

sein Hauptverdienst.[28] Ihm ist es zu verdanken, dass die Verpflegung der Truppe hinsichtlich Menge, Qualität, Kombination der Nährstoffgruppen und

Abwechslung ein nie gekanntes Niveau erreichte. Als 1942 die Benzinimporte ausblieben, gelang es ihm in Verbindung mit den Wissenschaftlern, die Fliegertruppe mit Ersatztreibstoffen zu versorgen,

so dass der Flugbetrieb aufrechterhalten werden konnte, ohne auf die Kriegsvorräte zurückgreifen zu müssen.[30] Ende 1945 trat er altershalber zurück.

Während seiner Militärzeit unterrichtete Bolliger an zahlreichen Schulen und Kursen.

Fritz Bolliger war Mitglieder des Vorstandes der Schweizerischen Schleppschifffahrtsgenossenschaft Basel und Ehrenmitglied der Schweizerischen Verwaltungs-Offiziersgesellschaft. Er starb am 17.

März 1969 im Alter von 90 Jahren und wurde auf dem Bremgartenfriedhof beigesetzt.[29] L

1895-

1896

Julius Alfred Schürch-Allemann (1884-1928), Baumwollhändler

Schüler am Progymnasium von 1895 bis 1900

Julius Schürch-Allemann war der Sohn von Kaufmann Julius Alfred Schürch (1846-1922) und der Ursula Spiess (1858-1893). Sein Vater betrieb, wie es seit fast 50 Jahren Familientradition war, an der

Obergasse 33 eine Spezerei. Nur einmal wurde das Geschäft unterbrochen, als 1902 die Hauptröhre der Wasserleitung an der Obergasse brach und das Wasser den Keller überflutete.

Der in Biel geborene Schürch jun. besuchte im Dufourschulhaus zusammen mit seinen Kameraden Architekt Robert Saager (Hotel Elite) und Werner Lanz das Progymnasium und kam dann in die

kaufmännische Schule nach Neuenburg, um sich in der französischen Sprache zu vervollständigen. Von da an führte ihn sein Weg in das Tabakhaus Schürch in Burgdorf zu seinen Verwandten. Zu weiterer

Ausbildung machte er einen Aufenthalt in England. So war er für die kaufmännische Laufbahn gut vorbereitet, als ihn der Ruf eines Studienkameraden seines späteren Schwagers, nach Ägypten zog, wo

er in dem grossen Baumwollexporthaus Allemann Gelegenheit hatte, den Baumwollhandel von Grund auf kennenzulernen. Wie ein Sohn in der Familie seines Freundes aufgenommen, knüpften sich durch die

Heirat mit der Tochter seines Prinzipals die Bande immer enger. 1927 wurde der verhältnismässig junge Mann Chef seiner Firma, die auf dem Baumwollmarkt eine bedeutende Rolle spielte. Mit seinem

Schwager leitete er das Geschäft, bis er kurz nach Neujahr in Alexandrien vom Typhus befallen wurde. Er starb an dessen Folgen am 29. Januar 1928 im Alter von 43 Jahren. Er hinterliess seine Frau

Clara Emilia Alleman und vier Kinder.[31]

1895-

1900

Quellen/Sources: 1) A. A., «Dr. Adrian Renfer - 85-jährig» in Der Bund, Bern, 13. 8. 1950, S. 4; - 2) r., «Zum

Andenken an Dr. Adrian Renfer» in Der Bund, Bern, 5. 6. 1962, S. 19 - 3) ss, «In memoriam Pfarrer Jules Auroi» in Bieler Tagblatt, Biel, 6. 10.1970, S. 3; - 4) Bericht über die Staatsverwaltung

des Kantons Bern 1942, Bern, 1943, S. 101; - 5 ) «Adrien Brandt» in Bieler Tagblatt, Biel, 3. 2. 1955, S. 3; - 6) Felix Ackermann, «Die Firma Injecta AG, Teufental (1921-2011) in der Historischen

Sammlung des Museums Aargau» in Argovia, Jahreszeitschrift der Historischen Gesellschaft des Kantons Aargau, Band 124, Baden, 2012, S. 61f; - 7) Marco Richon: Omega, 50 Jahre olympische

Zeitmessung, Biel, 1982; - 8) Berner Schulblatt, Bern, 10. 3. 1894, S. 164; - 9) Die Berner Woche in Wort und Bild, Nr. 17, Bern, 1916, S. 202; - 10) F. M., Progymnasiallehrer A. Heimann in

Berner Schulblatt, Bern, 8. 4. 1916, S. 175f; - 11) Karl Broich, Berner Schulblatt, 27. 10. 1900, S. 782; 12) F. M., «Dr. Adrian Renfer 95-jährig» in Der Bund, Bern, 13. 8. 1960, S. 5- 13) Werner

Bourquin, «Ein ausgestorbenes Bieler Geschlecht» in Bieler Tagblatt, Biel, 27. 11. 1957, S. 3 - 14) «Alfred Bronner» in Tagblatt der Stadt Biel, 19. 9. 1897, S. 3 - 15) «Uhrenfabrik Omega

in Biel» in Bieler Tagblatt, Biel, 23. 11. 1907, S. 2; - 16) «Aurèle Germiquet» in Journal du Jura, Bienne, 5. 4. 1919, S. 3; - 17 ) «Sanierung der S. A. Louis Brandt & frére, Biel» in Der

Bund, Bern, 25. 8. 1926, S. 4; - 18) Claude J. Brugger-Zaragoza, Antoine Simonin, «Musées et collections horlogères en suisse / Museen und Uhrensammlungen in der Schweiz» in Chronométrophilia, La

Chaux-de-Fonds, 1986 ; - 19) «Wettfliegen in Biel» in Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst, Halle, 15. 2. 1912, S. 25. - 20) «Omega-Schützenuhr» in Allgemeines Journal der Uhrmacherkunst,

Halle, 15. 7. 1910, S. 221; - 21) «Comment on fabrique une Omega» in Die Uhrmacherwoche, Leipzig, 24. 2. 1934, S. 118; - 22) «Olympia-Medaille für Stoppuhren» in Die Uhrmacher-Woche, Leipzig, 24.

7. 1937, S. 366; - 23) «Ein Omega-Preis des Forschungsinstituts der Uhrenindustrie» in Schweizer Uhr, Nr. 6, 31. 3. 1949; - 24) René Fell, Wirtschaftsgeschichte von Biel-Bienne, Zürich / Biel,

1948, S. 140ff; - 25) Geschäftsbericht der Stadt Biel, Biel, 1947, S. 118; - 26) «Le Conseil fédéral offre à la princesse Juliana une minuscule montrebracelet» in La Suisse libérale, Neuchâtel,

6. 1. 1937, S. 1 ; - 27) Charles Bürky: Die Aufgabe der Schweiz, Jubiläumsschrift zum 100jährigen Bestehen von Omega, Biel, 1948; - 28) OS, «Zum 80. Geburtstag von Oberstbrigadier Fritz Bolliger,

als Oberkriegskommissär» in Der Fourier, Nr. 8, Gerau, 1959, S. 213f; - 29) «Oberstbrigadier Fritz Bolliger» in Der Fourier, Nr. 5, Gerau, 1969, S. 172; 30) Ro., «Zum Rücktritt von

Oberstbrigadier Bolliger» in Der Bund, Bern, 28. 12. 1945, S. 3; - 31) d., «Julius Alfred Schürch-Allemann» in Bieler Tagblatt, Biel, 1. 2. 1928, S. 3; -32) A. Bruckner, Neue Schweizer Biografie,

Basel 1938, S. 59; - 33) «Henri Prêtre» in Berner Schulblatt, Nr. 21, Bern, 1930, S. 287; - 36) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel, 1999; - 39) c.,

«Tombé d'un cerisier» in FAN - L'express, Neuchâtel, 5. 8. 1940, S. 4

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.