- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1903

- Das Dufour Schulhaus 1904-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

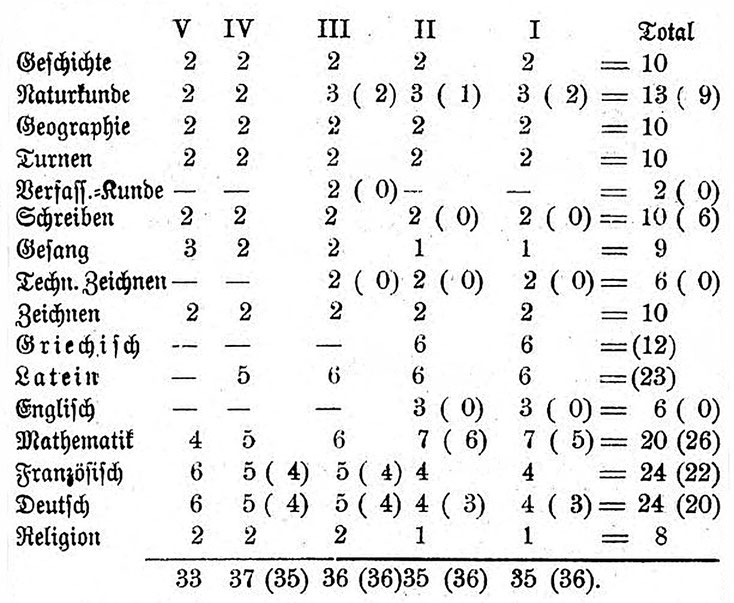

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1881-1887

Die alte Schulgasse wurde ostwärts verlängert, auf 21 Meter verbreitert und als Dufourstrasse bezeichnet.

1882

En 1882, la «rue de l’Ecole» fut prolongée en direction de l’est, agrandie et rebaptisée «Rue Général-Dufour» et le bâtiment scolaire devenait ainsi

le «Collège Dufour».[4]

1880 bis 1887 wuchs das Progymnasium von 5 auf 9 Klassen an. Seit 1887 stand das Progymnasium unter der Leitung von Rektor Wyss.

1887

Stundenplan des Progymnasiums von 1887. In den Klammern stehen die Ziffern, welche nur die den Lateinschülern zukommenden Stunden bezeichnet. Reproduktion aus Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 4. März 1887.

Die Familie Zimmer

Mit dem Aufschwung der Uhrenindustrie entstanden in Biel Spezereihandlungen, die Produkte aus der ganzen Welt anboten. Kein Geschäft in der Bieler Altstadt bestand so lange wie das der Familie Zimmer, das in vier Generationen geführt wurde. Durch den Verkauf von Besen wurden sie zu den Namensgebern der Bäsetöri. Familienmitglieder machten sich aber auch als Kunstmaler, Oberturner und im Militär einen Namen. Die erfolgreiche Familie, von der mehrere Söhne das Progymnasium im Dufourschulhaus besuchten, hat deutsche Wurzeln. Blicken wir zurück, um sie besser kennen zu lernen:

1) Samuel Zimmer (1751-1824), Miniaturmaler, Universitätszeichenmeister in Göttingen

Johann Samuel Zimmer (23.2.1751-11.3.1824) wurde in Hamburg als Sohn des gleichnamigen Kaufmanns Johann Samuel Zimmer und der Magdalene Winkelmann (27.4.1906-8.12.1792) geboren. Er wächst mit

zwei Geschwistern in einem kunstinteressierten Elternhaus auf, der Vater besitzt eine kleine Gemäldesammlung. Seinen ersten Zeichenunterricht erhält er in Hamburg bei Johann Adolf Koch. Danach

lernt Samuel Miniaturmalerei bei Carl Friedrich Wilhelm Richard (1725-1770) und Ölmalerei bei Georg Norwic (1709-1794) und Johann Jacob Tischbein (1725-1791). Er begann ein Jurastudium in

Rostock, immatrikulierte sich 1771, wechselte nach Göttingen, immatrikulierte sich 1772 und studierte dort Jura bis zum Wintersemester 1773/74.[34] Er wurde

Vater von drei Kindern, geboren 1773, 1776 und 1778, und war mit der deutschen Miniaturmalerin Dorothea Schwartz (1785-1856) verheiratet.

Malerkarriere

Samuel kam in Kontakt mit dem Anthropologen Johann Friedrich Blumenbach, der ihn als Zeichner für das 1773 gegründete Akademische Museum engagierte. Er fertigte naturkundliche Zeichnungen für

Blumenbachs Publikationen an. 1791 erhielt er auf Empfehlung Blumenbachs die Stelle eines Universitätszeichners für anatomische Objekte und das Akademische Museum in Göttingen. 1813 trägt er sich

als seit 1790 angestellter Zeichner am Museum in die Matricula illiteratorum der Universität ein. Ab 1795 unterrichtete er auch als Lehrer der Schönen Wissenschaften und Künste. [34] Samuels

Onkel war der taubstumme Miniaturmaler Wilhelm Zimmer, der mit seinen Freunden mittels Bilder in Briefen korrespondierte und 1768 starb.[35]

Werke (Auswahl)

Städtisches Museum Göttingen: Elf Aquarellzeichnungen, Hirtenszene (1790), Zwei Landschaften, Kuhherde, Zwei Frauenköpfe, Endymion, Graphit.[34] Deutsche

Digitale Bibliothek, online: Einzug der Studenten in Göttingen (1790), Zwei Männer mit Turban im Gespräch, Volk vor Turmruine, Porträt von Johann Friedrich Blumenbach. Hamburger Kunsthalle,

online: Tanzendes Paar.

2) Heinrich Zimmer (1774-1851), Radierer und Zeichenlehrer

Johann Heinrich Ehrenfried Zimmer (15.10.1774-4.2.1851), Sohn von 1, wurde in Rossdorf bei Göttingen geboren. Von seinen Eltern erlernte er das Aquarellzeichnen. Nach einem Aufenthalt in

Stuttgart fand er in der Schweiz eine Anstellung bei dem Maler Franz Niklaus König (1765-1832) in Interlaken, dessen Schwägerin Elisabeth Wyss er 1803 heiratete. 1815 erwarb Heinrich das

Burgerrecht von Dättwil im Kanton Aargau. Als Zeichenlehrer unterrichtete er ab 1810 an der öffentlichen Schule Zofingen, ab 1817 am Fellenbergschen Institut in Hofwil und ab 1820 in Bern. Seine

Werke signierte er meist mit «H. Zimmer». 1838 zog sein Sohn Carl von Bern nach Biel. Seine Tochter Maria Sophia Elisabeth heiratete 1841 Johann Friedrich Gerwer, Pfarrer in Adelboden. 1848 zog

auch Heinrich nach Biel, wo er bei seinem Sohn Carl wohnte.[5]

Werkauswahl

Zwei Aquarelle mit der Stadtansicht von Zofingen (1811); zwei Bauernhäuser im Kanton Bern (Auktion Stuker 1965). Die kolorierte Lithographie der Berner Lateinschule von Osten, 1835 (Auktion

Stuker 1976); ein Bauernhaus in der Umgebung von Wilderswil (Auktion Stuker 1994). Das NMB Neues Museum Biel besitzt zwei Trachtenfiguren als Umrissradierungen (Auktion Struker

1990).[5]

Paul Cäsar Zimmer (1872-1952), Gründungsmitglied und Vizepräsident vom

Altstadtleist

Schüler am Progymnasium Biel von 1885 bis 1888

Die Eltern

Seine Eltern waren Kaufmann Ernst Cäsar Zimmer (1842-1901) und Josephine Amalie Moser (1841-1920).

Der Vater war Turn- und Schwimmlehrer am Progymnasium Biel. In seiner Jugend hatte der sportbegeisterte Ernst Cäsar vom Bieler Turnverein mehrere Auszeichnungen

erhalten. 1862 gründete er die Bieler Stadtmusik neu und übernahm in der Folge auch das Präsidium. Die erste Fahne der Stadtmusik wurde 1863 eingeweiht und der Verein erhielt vom Gemeinderat eine

Subvention von 100 Franken. Das Übungslokal befand sich in der Wirtschaft Amsler auf der Burg.[12] 1864 wurde er als Turn- und Schwimmlehrer ans

Progymnasium Biel gewählt. Dort leitete Ernst Cäsar Zimmer auch mehrere Jahre den Kadettenkorps. Als Hauptmann begleitete er 1875 als Vertreter der Stadt Biel, den Sarg des Bieler Ehrenbürgers

General Dufour. Als Chef des Hydrantenkorps wurde er 1880 bei einem Brand im Haus des Hafnermeisters Fritz Wannenmacher vom Strahl eines Hydranten ins Auge getroffen und verlor dadurch sein Auge.

Ernst Cäsar Zimmer starb 1901 mit 59 Jahren. [21]

Kindheit

Paul Cäsar Zimmer, genannt Zebi, kam am 12. April 1872 in Biel zur Welt.

Unser ehemaliges Altstadtleist-Mitglied durchlief in Biel die Schulen. Nach einem zweijährigen Aufenthalt in Morges trat er ins väterliche Spezerei-Geschäft ein, das

er 1901, nach dem Tod seines Vaters, mit der Mutter zusammen führte.[11]

Die «Spezereihandlung Burg» - ein Familienbetrieb

Am 1. Januar 1839 gründete sein Grossvater Karl Zimmer (1810-1882) in bescheidenem Rahmen ein Spezereigeschäft. Es entwickelte sich rasch, sodass sich Karl Zimmer bereits 1845 zum Kauf des

Hauses, worin sich das Geschäft befand, entschloss. Sohn Ernst Cäsar übernahm das Unternehmen 1864. Nach seinem Ableben 1891, ging die Verantwortung für das Geschäft auf Mutter und Sohn Paul

Cäsar über, welche ihm mit vereinten Kräften zu einem weiteren Aufschwung verhalfen. Seit 1914 führte er, als Vertreter der dritten Generation das Geschäft an der Burggasse 31 im Sinne der

grossväterlichen Tradition weiter.[16] Die Spezereihandlung stellte beim Burgtürli vor dem Geschäft stets Besen zum Verkauf aus, dadurch erhielt das

Burgtürli den Namen Bäsetöri.[20]

Heirat

Am 8. Juni 1905 heiratete Paul Cäsar Zimmer die Bielerin Fanny Emma Bähni, von Bolligen. Sie war die Tochter von Johann Felix Bähni. Der glücklichen Ehe wurden zwei Söhne und eine Tochter

geschenkt. Eines der Kinder war der Kaufmann Jean Cäsar Zimmer (1906-1974), der beim Bäsetöri im Obergässli eine Kaffeerösterei führte.[11]

Turnen war seine Leidenschaft

Besonders bekannt war Zimmer bei den Stadtturnern. Mit Ausnahme der zwei Jahre, die er während der Lehrzeit in Morges und im dortigen Turnverein verbrachte, blieb Paul Cäsar Zimmer dem

Stadtturnverein treu. 1901 wählte ihn der Verein zum Ehrenmitglied. Als Turnexperte setzte ihn das Militär für Rekrutenprüfungen ein. 1917 wurde er Ehrenmitglied vom Seeländischen Turnverband und

1920 der Bernische Kantonalverein.[11] Am 31. Juli und 1. August 1920 veranstaltete der Stadtturnverein ein grosses Volksfest am Pasquart. Als Präsident des

Organisationskomitees amtete Paul Cäsar Zimmer. 1925 war er Vorsitzender am Seeländischen Bezirksturnfest in Biel. 1931 organisierte er als Präsident das 34. Bernischen Kantonalen-Turnfest, das

vom 11. bis 13. Juli in Biel stattfand. Von 1933 bis 1944 war er Obmann vom Seeländischen Turnverband. 1935 wurde er vom Eidgenössischen Turnverein E.T.V. zum Ehrenmitglied ernannt.[11]

Präsident der bürgerlichen Forstkommission

Von 1912 bis 1934 präsidierte Paul Cäsar Zimmer die bürgerliche Forstkommission. 1932 warf er auf dem Burgerbummel zum Rägiswald, an dem 185 Personen teilnahmen, einen Rückblick auf die

Geschichte der Berge und Waldungen der Burgergemeinde Biel. Er konnte dabei mitteilen, dass genau hundert Jahre verflossen waren, seitdem die Burgerschaft den Rägiswald zurückgekauft hat und

anschliessend daran auch die übrigen heute der Burgergemeinde gehörenden Wälder.[17] Zimmer war massgeblich daran beteiligt, dass eine Anzahl schöner

Waldwege angelegt wurde, die heute noch die zahlreichen Spaziergänger erfreuen.[11]

Gründungs- und Ehrenmitglied der Faschingszunft

1896 wurde Paul Cäsar Zimmer Mitglied der Faschingszunft.[11] Seit 1865 existierte in Biel die ‹Narhalla›, eine Narrenzunft, die nicht nur die Fastnacht,

sondern auch aufwändige historische Umzüge veranstaltete. Später bildete sich dann der Verein der Jungen, der ‹Hirsmontagsklub›, welcher dieselben Tendenzen verfolgte. 1896 sah man ein, dass man

mit einer Fusion der beiden Gesellschaften bessere Resultate erzielen konnte. So entstand der neue Verein ‹Faschingszunft Biel›. Der Auftakt begann mit einem grossen historischen Umzuges im

Frühling 1897, die Heimkehr des Bieler Fähnlein von der Schlacht bei Grandson darstellt. Präsident des Organisationskomitees war Uhrenfabrikant Eduard Blösch in Biel.[22] Der Carnaval wurde ein grosser Erfolg. 1929 ehrte die Zunft Paul Cäsar Zimmer für seine 25-jährige Tätigkeit mit einem silbernen Pokal.[23]

Vizepräsident im Altstadtleist von 1937 bis 1939

Am 30. April 1915 bildete sich zum Zweck der Förderung und Entwicklung der Altstadt Biels der Altstadtleist. Erster Präsident war der Gerichtspräsident Eduard Amsler. Bereits an der Gründung

zählte Paul Cäsar Zimmer zum Vorstandsmitglied und ein wichtiges Projekt, die Erhaltung des historischen Gebäudes «Alten Krone», konnte verwirklicht werden. Ein weiteres Projekt, das gelang, war

die Wiedereinführung des Chlausers in die Altstadt.[18] 1935/36 setzten sich Zimmer und Amsler für die «BIWO» ein, ein nachhaltiges Projekt zur Verschönerung

der Altstadt. Mit der finanziellen Beihilfe von Bund, Kanton, Gemeinde und Liegenschaftsbesitzern wurden Hausfassaden, Brunnen und Strassenzüge renoviert. 1935 organisierte Zimmer die erste

Altstadtchilbi, welche durch die «BIWO» entstand. 1937 initiierte er zusammen mit einigen Kollegen für den verstorbenen 1. Altstadtleistpräsident Eduard Amsler eine bronzene Gedenktafel, die sich

noch heute am Haus Ring 11 befindet. Von 1937 bis 1939 wirkte Paul Cäsar Zimmer als Vizepräsident vom Altstadtleist.[19] 1949 ernannte ihn der Leist zum

zweiten Ehrenmitglied.

Mitglied in verschiedensten Vereinen und im Burgerrat

Seine Dienste stellte Paul Cäsar Zimmer dem Rabattverein Biel-Seeland-Jura und dem Spezereihändlerverein Biel und Umgebung zur Verfügung, deren Vorstände er über 30 Jahre lang unterstützte und wo

man ihm bis zu seinem Ausscheiden während mancher Amtsperiode das Präsidium anvertraute. Der Detaillistenverband Biel-Seeland-Jura, wie auch der Spezereihändlerverein belohnten seine Verdienste,

als sie Paul Cäsar Zimmer 1945 zum Ehrenpräsidenten ernannten. Zimmer gehörte mit zu den Initianten des Schweizerischen Wirtschaftlichen Volksblattes und war bis in die dreissiger Jahre Präsident

des Verwaltungsrates dieser weitverzweigten Zeitung. Er gehörte während 20 Jahren dem Burgerrat an.[11] Am 8. März 1952 starb Paul Cäsar Zimmer nach

zweimonatiger Krankheit im Alter von fast 80 Jahren.[11]

1885-

1888

Carl Spitteler (1845-1924), Lehrer, Dichter, abgelehnter Nobelpreisträger

Carl Spitteler kam in Liestal, am 24. April 1845 zur Welt. Er studierte Rechtswissenschaft und Theologie in Basel, Zürich und Heidelberg. «Wegen Unglaubens»

liess ihn das Liestaler Pfarrerkollegium nicht zum Examen. Spitteler reiste nach Petersburg und war dort während 8 Jahren Erzieher in einer Generalfamilie. Dann kehrte er in seine Heimat zurück.

Das Stadtgeschichtliche Lexikon Biel erinnert: «Als 1881 die Lehrstelle für Griechisch, Deutsch und Geschichte am Progymnasium Biel zur Besetzung ausgeschrieben wurde, fand sich unter den acht

Bewerbern auch Spitteler, Lehrer an der höheren Töchterschule in Bern. Neben der Darstellung seines Lebenslaufes legte er seiner Bewerbung die Empfehlungsschreiben von J. V. Widmann und Prof.

Hitzig bei. Er kam zusammen mit Karl Müller, dem späteren Bund-Redaktor, in die engere Wahl. Nach drei Sitzungen fielen im Verwaltungsrat des Progymnasiums unter dem Vorsitz des Präsidenten Dr.

med. Eduard Bähler auf Spitteler und Müller je vier Stimmen. Einem Losentscheid wurde eine nochmalige Abstimmung vorgezogen, wobei fünf Stimmen auf Müller und nur zwei Spitteler entfielen. Im

nämlichen Jahr sollte Spitteler am Progymnasium in Neuenstadt Erfolg haben, indem er dort einstimmig gewählt wurde. Eine Gedenktafel am dortigen Schulhaus erinnert daran, dass er 1881-1885 in

Neuenstadt als Lehrer tätig gewesen war. 1919 erhielt er als einziger Schweizer den Nobelpreis für Literatur. Er starb in Luzern am 29. 12. 1924.»[5]

1881

Karl Müller (1855-1916), Kriegsberichterstatter, Redakteur vom Bund

Lehrer am Progymnasium Biel von 1881 bis 1885

Fächer: Geschichte, deutsche Sprache

Karl Müller wurde als das fünfte von acht Geschwistern, am 19. Juli 1855 im Pfarrhaus zu Limpach geboren. Sein Vater war dreissig Jahre Pfarrer in Limpach gewesen. Es war ihm wegen seiner

besonderen Verdienste das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde geschenkt worden, da die Familie ursprünglich aus Zofingen stammte. Im zwölften Lebensjahr kam Müller ans Progymnasium Burgdorf. Darauf zog

er nach Bern ans Gymnasium, und nach abgelegter Maturitätsprüfung liess er sich an der Berner Universität immatrikulieren, um Geschichte und alte Sprachen zu studieren. Dort begeistere er sich

fürs Fechten. Während der Studentenjahre starben seine Eltern und er hatte im Inselspital einen schweren Typhus durchzustehen.[2]

Er unterrichtete in der Kantonsschule Bern Geografie an der 8. Klasse der Literaturabteilung und wirkte von 1878 bis 1880 als Lehrer am Progymnasium in Thun.

1881 wurde er als Lehrer für Geschichte und deutsche Sprache ans Progymnasium in Biel gewählt. In der Uhrenstadt heiratete er seine Studentenliebe Marie Gnägi. Er verliess das Bieler Progymnasium

1885 und übernahm neben Karl Schenk die Redaktion der «Berner Post», die bald darauf den Namen in «Berner Zeitung» wechselte. 1888 wurde sie zur grossen «Berner Zeitung» umgestaltet, indem das

«Berner Intelligenzblatt», das «Berner Stadtblatt» und die «Berner Zeitung» an eine Aktiengesellschaft übergingen. Karl Müller wurde nun neben Gisi und Hager Redakteur der vergrösserten «Berner

Zeitung» und hatte darin die kantonale Politik zu bearbeiten. Nach der Tessiner Revolution 1890 sandte ihn die Zeitung ins Tessin, und da schrieb er eine Reihe fesselnder Briefe über den Kanton

und seine politischen Stürme. Die «Berner Zeitung» hatte Mühe, sich zu halten.

Karl Müller wurde Sekretär der kantonalen- und 1895 der eidgenössischen Militärdirektion. Die Politik liess ihn jedoch nicht mehr los. Mehrere Jahre war er Mitglied des Berner Stadtrates, des Grossen Rates und Präsident der freisinnig-demokratischen Partei des Kantons.[2] Der Beutezug auf die eidgenössischen Staatsfinanzen, die sogenannte Zweifranken-Initiative, hatte in aufgeregt und er schrieb dagegen die Protestschrift «Der Beutezug, eine nationale Gefahr». 1894 ging die «Berner Zeitung», die wieder zu einem kleineren Format und zu einem Redakteur zurückgekehrt war, an den «Bund» über. Vier Jahre später, im Mai 1898, trat Müller in die Redaktion des «Bund» ein. Während der 18 Jahre seiner Redaktionstätigkeit am «Bund» schrieb er viele militärischen Artikel und seine Berichterstattung aus den Manövern. Umfassend behandelte er die Militärorganisation von 1907.[2]

1881-

1885

Zur Einweihung des Denkmals am Grauholz am 29. August 1886 schrieb Karl Müller als Infanterie-Hauptmann die Gedenkschrift «Die letzten Tage des alten Bern»,

herausgegeben vom kantonalen bernischen Offiziersverein.

Foto links: Das Grauholzdenkmal, geschaffen vom Tessiner Bildhauer Luigi Piffaretti (1861-1910). Es wurde am 29. August 1886 durch Gruppen mit historischen Uniformen von 1798 und mit den

Stimmen des Gesangsvereins von Biel eingeweiht. Dabei wurde auch der ehemalige Bieler Progymnasiallehrer Karl Müller als Autor der Gedenkschrift «Die letzten Tage des alten Bern» geehrt. Das

Denkmal wurde 1930 versetzt und neu eingeweiht. Fotograf: Chriusha, Wikipedia

Militärische Karriere: Nachdem er seine Rekruten- und seine Aspirantenschule 1875 und 1876 absolviert hatte, wurde er als Subalternoffizier dem Bataillon 28 zugeteilt; auf Ende

1890 wurde er zum Major und Kommandanten des Bataillons 25 befördert. Von 1895 bis 1898 war er Sekretär des Chefs des eidgenössischen Militärdepartements. 1900 beförderte man ihn zum

Oberstleutnant und Kommandanten des zehnten Infanterieregiments. 1909 wurde er zum Obersten befördert. Später wurde Müller zum Platzkommandanten von Bern ernannt und hat als solcher die

Kriegsmobilisation 1914 auf dem Korpssammelplatz Bern geleitet. Der Abschluss seiner militärischen Laufbahn war, als er am 5. August 1914 auf dem Beundenfeld zu Bern der 3. Division den Fahneneid

abnahm. Als er ab 1914 als Kriegsberichterstatter an Einsetzen in der deutschen Westfront und an der österreichisch-italienischen Front teilnahm, legte er auch das Platzkommando nieder. Mitten in

seinen Plänen für eine neue Aufgabe der Kriegsberichterstattung starb er mit 61 Jahren am 7. 3. 1916.[2]

Wilhelm Zahler (1850-1897), 15 Jahre Lehrer und 4 Jahre Direktor am Progymnasium

Biel

Lehrer am Progymnasium Biel von 1882 bis 1897, Direktor von 1883 bis 1887

Johann Wilhelm Zahler wurde am 24. Juni 1850 in Zweisimmen geboren.

Nachdem er dort die Sekundarschule besuchte, wurde er von 1866 bis 1869 Schüler des Seminars Münchenbuchsee. Seine erste Anstellung fand er als Hauptlehrer einer Primarklasse in Mannried bei

Zweisimmen, wo er jedoch nur ein Jahr blieb. Um Französisch zu lernen, verbrachte er den Sommer 1871 in Genf zu und kehrte im Herbst 1871 nach Zweisimmen zurück, wo er bis zum Frühjahr 1874 an

der Sekundarschule wirkte. Von 1874 bis 1882 unterrichtete er Deutsch, Geschichte und Französisch an der Sekundarschule von Steffisburg. Im Wintersemester 1878/79 besuchte er Vorlesungen an der

Hochschule Bern und erwarb im Frühjahr 1879 das Sekundarlehrerpatent.[31]

Ab 1882 wirkte Wilhelm Zahler während 15 Jahren als Deutschlehrer am Progymnasium in Biel.[1] Den Deutschunterricht gestaltete er für die «Parallelklasse B»

mit folgendem Programm: Lesen und Erklären ausgewählter leichter Musterstücke in Poesie und Prosa aus Edinger I. Belehrungen aus der Poetik, besonders Alliteration, Assonanz, Reim und Metrum.

Kursorisches Lesen zur Erlangung mechanischer Lesefertigkeit. Im Anschluss an die Lektüren erfolgten schriftliche Arbeiten. Memorieren und Rezitieren. Grammatik. Unterscheidung der Wortarten.

Deklination des persönlichen Pronomens, des Substantivs und des Adjektivs. Konjugation der Hilfsverben: sein, haben und werden. Für die Abschlussklassen: Behandlung von Goethes Balladen und

Schillers Erzählungen (Wilhelm Tell) nach Inhalt und Form. Das Wesentlichste der Sprachfigurenlehre und Behandlung der einzelnen Gedichtgattungen.[32] Zu

seinen Schülern zählte u.a. der Maler Karl Walser und der Uhrenfabrikant Herrmann Aegler.

Von 1883 bis 1887 war er Direktor des Progymnasiums. Nach dem Rücktritt von Niklaus Jakob gab er einen Teil des Deutschunterrichts ab, um die Naturkunde in den oberen und unteren Klassen zu

übernehmen.[3] Nebenbei unterrichtete er auch noch Mathematik an der Uhrmacherschule in Biel. 1888 hielt er in der Kreissynode Biel einen Vortrag über

«Reflektionen über die Methode des muttersprachlichen Unterrichts an Sekundar- und oberen Primarschulen.»[31]

Zahler war Vorstandsmitglied des Bernischen Mittellehrervereins und langjähriges Mitglied der Lehrmittelkommission für die bernischen Mittelschulen. In dieser Eigenschaft wurde er zusammen mit

Herrn Edinger in Bern mit der Revision der Edingerschen Lesebücher betraut. Der erste Band arbeiteten die beiden gemeinschaftlich um. Die Überarbeitung des zweiten Bandes ist Zahlers eigene

Arbeit. Ebenfalls war er erster Präsident der 1887 gegründeten «Baugenossenschaft Klein aber Mein in Biel».

In seinem Leben musste er eine Reihe von Schicksalsschlägen hinnehmen: Er verlor zwei seiner acht Kinder durch Scharlachfieber und erlebte den Tod seiner jahrelang kranken Frau. Nachdem er eine

schwere Lungenkrankheit durchstand, erholte er sich in den Frühlingsferien in Lugano. Auf der Rückreise starb er in Begleitung seines ältesten Sohnes am 23. April 1897 im Alter von 47 Jahren auf

dem Bahnhof Luzern an Herzversagen.[31] L

1882-

1897

Fritz Lienhard, (1871-1945), Pfarrer, Professor für Systematische Theologie an der

Universität Bern

Schüler am Progymnasium Biel von 1883 bis 1888

Fritz Lienhard wurde am 7. Oktober 1871 in Bözingen als Sohn eines Drahtzugmeisters geboren. Er hatte acht Geschwister und ging in Biel zur Schule. Danach besuchte er das evangelische

Lehrerseminar auf dem Muristalden bei Bern, dessen damaliger Direktor, Pfarrer Fritz Gerber, ihn zum Theologiestudium ermunterte. Dieses finanzierte er sich durch seine Lehrertätigkeit. Nach

abgeschlossenen Studien in Bern und in Deutschland wurde er 1895 in den bernischen Kirchendienst aufgenommen. Als damals einziger reformierter Pfarrer im ganzen Kanton Unterwalden betreute er ab

September 1895 im Auftrag des Bernischen protestantisch-kirchlichen Hilfsvereins die Diasporagemeinde Alpnach, wo er als Pfarrer auch die reformierte Schule leitete.[24] Lienhard setzte sich besonders für die Reorganisation der Sonntagsschulen ein, die das Bindeglied zwischen Kirche und Schule darstellten.

Von 1902 bis 1915 war er Pfarrer an der evangelischen Kirchgemeinde Wil (St. Gallen), wo er auch die Protestanten der dortigen grossen Irrenanstalt zu betreuen hatte.[24] In Wil war er Mitglied des Schulrates der 1905 gegründeten «Evangelischen Mädchensekundarschule». Auf seine Initiative hin führte die Kirchgemeinde in Wil

1913 erstmals eine Ferienkolonie durch.

1883-

1888

Von 1915 bis 1933 versah er die zweite Pfarrstelle der Kirchgemeinde Grosshöchstetten mit Sitz in Zäziwil im Emmental. Dort unterstützte er 1930 das Kichenbauprojekt

in Bowil. Als einer der Preisrichter entschied er sich für das Projekt «Am Dürrbach» der Firma Stämpfli & Co., Zäzwil. An der Eröffnung hielt Lienhard die Weihepredigt.[24]

1916 veröffentlichte er vier Festpredigten unter dem Titel «Im Burgfrieden», die er seiner ehemaligen Gemeinde Wil zum Andenken schenkte. Im gleichen Jahr folgte die Broschüre «Vaterländische

Erziehung und religiöse Fortbildung». Darin wünschte Lienhard «Der Kanton Bern möge zur Erziehung der Jugend den 16 bis 19-Jährigen in den öffentlichen Fortbildungsschulen obligatorischen

Unterricht in Volkskunde erteilen lassen und damit mit der Staats- und Wirtschaftskunde auch die sittlich-religiöse Lebenskunde angemessen berücksichtigen.»

1919 promovierte Pfarrer Lienhard an der Philosophischen Fakultät Bern in Philosophie, Psychologie und Religionsgeschichte mit der Dissertation «Der Gottesbegriff bei Gustav Theodor Fechner,

Darstellung und Kritik».[27] Literarisch veröffentlichte er nun als Dr. phil Lienhard weitere Schriften, einige davon im Kirchenblatt für die reformierte

Schweiz. Grosse Beachtung fand 1924 «Die Gottesidee in Kants opus postumum», das er zum 200jährigen Geburtstag des Königsberger Philosophen Kant schrieb. 1923 legte er das theologische Examen an

der evangelisch-theologischen Fakultät ab.[28] Von 1923 bis 1927 war er dort Privatdozent für Theologie und Wissenschaft und von 1928 bis 1941

ausserordentlicher Professor für Religionsphilosophie und Systematische Theologie. Die Universität Bern erteilte ihm einen Lehrauftrag für Kirchen- und Sektenkunde.

An der Theologischen Fakultät hielt er Vorlesungen zu interessanten Spezialfragen, die meist um das Problem von Glauben und Wissen kreisten. Er las z.B. über das Verhältnis von Religion und

Naturwissenschaft, über das Theologieproblem, d.h. über die Frage, wie sich das Leid und die Rätsel der Welt mit dem Glauben an Gott und seine Liebe vertragen, über Religionspsychologie und

Mystik, über den grossen Dänen Kierkegaard, der die Theologie vor schwere Probleme gestellt hat, oder über moderne Ersatzreligionen.[25] 1932 hielt Fritz

Lienhard im Kirchgemeindehaus Rosière einen Vortrag über Rom und seine symbolische Bedeutung in weltlicher und in kirchlicher Hinsicht. Seine ehemaligen Klassenkameraden liessen es sich nicht

nehmen, mit ihren Angehörigen dem Vortrag beizuwohnen.[26]

Fritz Lienhard war verheiratet mit Marie Lienhard-Egger (gest. 1955). Sein Sohn Hans Theodor Lienhard (1908-1940), der 1935 Pfarrer in Walperswil wurde, starb mit 32 Jahren. Fritz Lienhard

verstarb am 20. Oktober 1945 im Alter von 75 Jahren.

Werke (Auswahl):

Im Burgfrieden (St. Gallen, 1915), Evanglische Kirchgemeinde Will St. Gallen 1890-1915 (Wil, 1915), Vaterländische Erziehung und religiöse Fortbildung (Bern, 1916), Der Gottesbegriff bei Gustav

Theodor Fechner (Bern, 1920), Die Gottesidee in Kants opuspostumum (Bern, 1923), Ist Kant der Philosoph des Protestantismus? (Bern 1924), Paul Häberlin und sein Werk (*Zürich, 10. 3. 1924), Aus

Theologie und Kirche (*Zürich, Februar 1927), Von zeitgenössischen Psychologen und Philosophen der Religion (*Zürich, September 1927), Paul Häberli zum 50. Geburtstag (**Bern, 17. 2. 1928), Das

geistliche Amt, in Kirche Christi und das Wort, von Zöllner-Stählin (1937) L

*Neue Schweizer Rundschau, **Der Bund

Hans Johann Rudolf Moser (1871-1946), Bieler Gerichtsaktuar und Hobbymaler

Schüler am Bieler Gymnasium 1884

Hans Johann Rudolf Moser, auch Chriesascht genannt, kam am 2. 2. 1871 in Biel zur Welt. Seine Eltern waren der Uhrenschalenfabrikant Karl Emanuel Moser (1842-1905), der an der Zentralstrasse 83

die Uhrenschalenfabrik «Kramer & Moser» betrieb und Sophie Elise Leuenberger. Nachdem Hans Moser das Gymnasium in Biel und Burgdorf besucht hatte, studierte er einige Semester an der Berner

Hochschule Theologie und Kunstwissenschaften in München. Aus inneren Überlegungen heraus entsagte er der eingeschlagenen theologischen Laufbahn, um in seiner Vaterstadt Biel die Stalle

eines Gerichtsaktuars zu übernehmen.

Ein Bieler Original: Man erkannte ihn durch seinen braunen Manchesterkittel, mit dem breitkrempigen mit einem grünen Tannenzweiglein (daher sein Übernahme Chriesascht) geschmückten schwarzen Hut,

dem Weichselstock in der Hand und jederzeit von seinem treuen Dackel Trapp begleitet.[14] Eine ganze Reihe von Dackeln begleiteten Hans Moser einer nach dem andern durchs Leben. Es mögen sechs oder sieben gewesen sein. Die Hunde wechselten, aber der Name Trapp

vererbte sich vom ersten bis auf den letzten. Trapp begleitete Moser auch in die Amtsstube.[15] Kaum einer kannte die Bielersee-Gegend, das Seeland und den Jura so gut wie Hans Moser, der eine geschickte Feder führte und mit Stift, Pinsel und Spachtel, namentlich in den

Jahren seit seiner Pensionierung, künstlerisch Beachtenswertes schuf.[14]

*1884

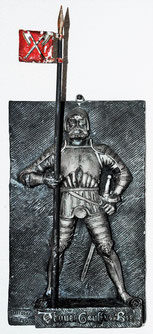

Moser malte 1915 den Fahnenträger am Besentürli mit folgendem Spruch:

Mir stande do wol uf der Wacht

u gä zum Bielerfändli acht

Wosch rüttle dra chasch nume cho

das Rüttle wird der gly vergoh

Zusammen mit August Kunz fertigte er 1909 einen Entwurf zu einem Nationaldenkmal an der Felswand der Mythenstöcke, ein Riesenrelief mit zwei alten Schweizern, überhöht vom Schweizer Kreuz.[5] Über 42 Jahre war Hans Moser Mitglied der Museumskommission der Stadt Biel. Er erzählte gerne aus seiner Soldatenzeit. Er war bei den Truppen, die im September 1890 anlässlich des Tessinerputsches aufgeboten wurden und hatte 1914 als Landsturmoberleutnant Dienst getan.[14] Er starb am 9. 2. 1946.

Robert Raaflaub (1873-1967), Berner Grossrat, Industrieller, Uhrenfabrikant von Moutier

Schüler am Progymnasium von 1884 bis 1889

Robert Raaflaub kam am 28. November 1873 in Bern zur Welt. Er ging in Biel zur Schule und absolvierte danach eine Mechanikerlehre. Dann arbeitete er an verschiedenen Orten im Jura, im

Vallon de Saint-Imier, in der Fabrik Berbier in Delémont und in die Uhrenfabrik Léon Lévy et Frères SA. in Moutier. Während seines Aufenthalts in Moutier heiratete er 1900 Marie-Bertha Stämpfli

aus Saint Imier. Das Paar hatte vier Kinder. [29] Die Familie zog nach Courtételle, wo Raaflaub die Leitung einer Fabrik übernommen hatte. 1911 gründete er

zusammen mit Traugott Leu die Uhrenschalenfabrik «Leu & Raaflaub» in Moutier an der Rue des Oeuches, wo er bis zu seiner Pensionierung arbeitete.

1884-

1889

1925 wurde er Verwaltungsratsmitglied der neu gründeten «Bellevue Moutier S. A.», die Uhren- und Uhrenteile herstellte. Die Uhrenindustrie unterstützte er auch 1935

als Gründer und Verwaltungsratspräsident der «Schalenfabrik S. A. Delémont anc. Gerber frères S. A. », als Präsident der «Union suisse des fabricants de boîtes de montre» und als Mitglied

des Zentralkomitees der «Union des branches annexes d'horlogerie» in La Chaux-de-Fonds. 1936 verlor er seine Lebensgefährtin, später eine Tochter und einen Sohn.[29]

Raaflaub interessierte sich schon in jungen Jahren für Politik. Als Mitglied der liberal-radikalen Partei des Jura bekleidete er verschiedene Ämter und war unter anderem bis 1940 Mitglied des

Berner Grossrats. Sein Vetter war Gemeinderat Fritz Raaflaub.

Seine intensivste Tätigkeit entfaltete Raaflaub als begeisterter Bergsteiger im Schweizer Alpenclub (SAC). 1916 gründete er zusammen mit einigen Freunden die Sektion Prévoise. Er war der erste

Präsident der Sektion, ein Amt, das er auch später nochmals innehatte. Er war auch der Gründer und erste Redakteur des Sektionsbulletins. Mit seinen Alpenvereinsfreunden, seiner Lebensgefährtin

und seinen vier Kindern wanderte er oft im Jura und in den Alpen. Vor allem in den ersten Jahres der Sektion Prévôtoise organisierte und leitete er häufig Bergtouren. Er war es auch, der als

erster die Idee hatte, eine Hütte im Wallis zu bauen. Er wählte das schöne Turtmanntal für den Bau aus und fand mit einer Gruppe von Freunden mitten in der Wirtschaftskrise die finanziellen

Mittel, um diesen Traum zu verwirklichen.[29] In Moutier wohnte Robert Raaflaub an der rue de l’Est 31. Dort starb dort am 10. Dezember 1873 kurz nach seinem

94. Geburtstag. L

Albrecht Winzenried (1858-1939), Gymnasiallehrer

Lehrer am Progymnasium Biel von 1884 bis 1927

Fächer: Deutsch, Englisch, Geographie, Naturkunde, Turnen und Verfassungskunde

Albrecht Winzenried stammte aus einer kinderreichen Bauernfamilie in Herzwil bei Oberwangen, wo er seine Kindheit verbrachte. Frühzeit fasst er den Entschluss, sich dem Lehrerberuf zu widmen und

trat ins bernische Staatsseminar in Münchenbuchsee ein. Im Konvikt hatte der Junge einen strengen Tagesablauf. Als neu patentierter Lehrer fand er seine erste Anstellung in Steffisburg. Nach

kurzer Primarschulpraxis bildete er sich an der bernischen Hochschule zum Sekundarlehrer in sprachlich-historischer Richtung weiter. 1881 erhielt er das Patent für Pädagogik, Aufsatz, Deutsch,

Französisch, Englisch, Geschichte und Turnen. Dann folgte ein zweijähriger Aufenthalt in England und Schottland.[3] Im Frühjahr 1884 wurde Albrecht Winzenried zuerst provisorisch als Sprachlehrer ans Progymnasium Biel gewählt. Er wurde Bieler

und heiratete am 30. Dezember 1889 die in Biel wohnende Ida Mathilde Schindler, von Röthenbach. 1890 zeigte Winzenried in der Tonhalle Biel an der Jahresversammlung des schweizerischen

Turnlehrervereins mit einer Klasse des Progymnasiums Sektionsturnen am Barren. Beim Ausbau der Anstalt zur höheren Mittelschule übertrug ihm die Kommission 1902 den Englischunterricht an der

Oberabteilung, den er bis zu seinem Rücktritt im Herbst 1927 betreute.[7]

Fridolin, ehemaliger Schüler, im Bieler Tagblatt vom 5. 4. 1940: «Als mich später in meiner Laufbahn am Hudson der damalige Einwanderungskommissar Colonel Weber auf Ellis Island im New Yorker

Hafen mit seinem ‹Where did you learn english?› interpellierte, so war ich um eine Antwort nicht verlegen und erwiderte stolz ‹in Biel, Switzerland!› Viele andere meiner damaligen Kommilitonen,

die es vielleicht in Länder verschlug, wo die Sprache Shakespeares zu Hause war, werden sich gerne des genialen Unterrichts ihres Meisters Winzenried erinnert haben.»[10] Winzenried schloss sich als Musikliebhaber der Liedertafel an. Im Vorstand des bernischen

Mittelschullehrer-Vereins amtete er als Sekretär. Am 21. August 1939 starb er in seinem Heim an der Schützengasse im Alter von 81 Jahren.

1884-

1927

Fritz Henzi (1875-1939), Direktor der Kantonalbank-

Filiale Delsberg

Schüler am Progymnasium Biel von 1886 bis 1891

Fritz Henzi kam am 1. August 1875 in Biel zur Welt. Er

wuchs an der Untergasse im Haus der ehemaligen Bäckerei und Wirtschaft Schmied auf, wo sein Vater als Unterweibel amtete. Nach dem Progymnasium in Biel machte er eine Banklehre. Es folgten

kaufmännische Tätigkeiten in Frankreich. Von 1895 bis 1905 arbeitete er in einer Privatbank in Delsberg, von 1905 bis 1907 als Konstruktions- und Betriebsbuchhalter der

Saignelégier-Glovelier-Bahn, von 1907 bis 1909 als Korrespondenzvorsteher der Vorsichtskasse Biel, von 1909 bis 1912 als Leiter der Agentur Delsberg der Berner Kantonalbank und ab 1912 als

Direktor der Filiale Delsberg der Berner Kantonalbank.

In Delsberg war Fitz Henzi Präsident der evangelischen Kirchgemeindeversammlungen, Bezirkskommissionsmitglied der Freisinniger Partei und bis 1937 Mitglied der Handelsschulkommission Delsberg. In

der Armee war er Hauptmann. Er starb 1939 im Alter von 63 Jahren in Delsberg.[30] L

1886-

1891

François Neuhaus (1875-1935), Arzt, Direktor des

Krankenhauses in Moutier, Sanitäts-Hauptmann

Schüler am deutschen Progymnasium Biel von 1886-1891

François (Franz) Neuhaus wurde am 9. Mai 1875 in Biel geboren und entstammt einer alten Bieler Familie, aus den Soldaten, Ärzten und Magistraten

hervorgingen.[36] Er war der Bruder von Dr. Henri Neuhaus im Byfang. Nach dem Besuch der Primarschule und des Progymnasiums in Biel wurde er Schüler des

Gymnasiums in Burgdorf. Nach der Matura begann er sein Medizinstudium in Genf. Dort war er Schüler seines Verwandten, des Professors Robert Chodat, und später war er ebenfalls in Genf Assistent

am Anatomischen Institut. In Bern studierte er Medizin bei Kocher, Sahli und Langhals und schloss sein Studium 1900 mit dem Staatsexamen ab. Als Student trug er die weisse Mütze der Zofinger

Verbindung, der er stets eng verbunden blieb.[39] Er absolvierte die Sanitätsoffiziersschule III in Basel und wurde 1901 Oberleutnant und 1908 Hauptmann der

Sanitätstruppen.

Am 18. September 1900 liess er sich in Moutier (Münster) nieder, wo er als Chefarzt die Nachfolge von Dr. Mamie antrat. Neuhaus interessierte sich vor allem für die Entwicklung des dortigen

Spitals, das damals noch den Charakter von Notfallstuben hatte und mit seiner Hilfe ein modernes Bezirkskrankenhaus wurde. In drei Etappen erhielt es im Laufe der Zeit eine vollständige

chirurgische Ausstattung und eine Radiumbestrahlungsanlage. Auch eine Entbindungsstation wurde angegliedert.[39] Neuhaus war ein engagierter und grosszügiger

Arzt, dessen Ruf ständig wuchs. Seine Patienten kamen aus der ganzen Umgebung. Der Familienvater hatte zwei Söhne und eine Tochter.

Schulische Innovation

Im Jahr 1930 beschloss die Schulkommission von Courrendlin auf Anraten des Schularztes François Neuhaus, jedem Kind bei der Einschulung eine Zahnbürste zu schenken. Auf diese Weise hoffte man,

die Schulkinder an die Mundhygiene zu gewöhnen und die Karies zu bekämpfen, die damals viele schwere Krankheiten verursachte.[38]

Trotz der vielen Arbeit, die die Betreuung seiner zahlreichen Patienten erforderte, interessierte sich Dr. Neuhaus auch für Fragen des öffentlichen Interesses und der Stadtplanung. Er war der

Initiator zahlreicher städtebaulicher Projekte in Moutier. Mit Leidenschaft arbeitete er an der Verschönerung der Stadt, die ihm zu eigen geworden war. Wenn es um das Gemeinwohl, um die

Entwicklung seiner Stadt ging, hatte er stets wertvolle Ratschläge parat.[36]

François Neuhaus war Mitglied der Kommissionen der Primar- und Sekundarschule von Moutier sowie ab 1906 der Lehrlingskommission des 8. Kreises im Amtsbezirk Moutier. Er gehörte mehreren

städtischen Kommissionen an, förderte den Samariterverein, das Rote Kreuz, den Heimatschutz, die medizinischen Vereine und war Mitglied der Société jurassienne d‘émulation. Als grosser Liebhaber

der Kunst und der jurassischen Geschichte war er im Besitz einer bedeutenden Sammlung. Auf seine Initiative hin bildete sich 1930 ein Komitee zur Restaurierung des Schlosses von Moutier. Ihm ist

es auch zu verdanken, dass 1932 die alte Kapelle von Challières erhalten werden konnte. Er starb am 20. Januar 1935 in Moutier im Alter von 59 Jahren am Steuer seines Autos an Herzversagen und

wurde in Biel beigesetzt.[37] L

1886-

1891

Albert Maag (1862-1929), Dr. phil., Herausgeber von Militärliteratur

Lehrer am Progymnasium und Gymnasium Biel von 1886 bis 1928

Fächer: Griechisch und Geschichte

Albert Maag, der 42 Jahre am Gymnasium Biel wirkte, wurde am 13. 6. 1862 in Bern geboren. An der Universität Bern studierte er Geschichte und klassische Sprachen, wo er 1885 promovierte. Auf

seine Initiative erfolgte 1888 die Gründung des Historischen Vereins, für dessen Bieler Neujahrsblatt Maag von 1908 bis 1911 als Redaktor tätig war. Dem Verein «Pro Petinesca», der es sich zur

Pflicht gemacht hatte, die römischen Ruinen von Petinesca zu erforschen, diente er seit 1896 als Sekretär. 1889 heiratete er Flora Clara Olga Stebler, von Seedorf.

Besondere Verdienste erwarb sich Maag um die Erforschung der Kriegsdienste der Schweizerregimenter in fremden Diensten.[5] Das erste dieser Werke «Die Schicksale der Schweizerregimenter in Napoleons I. Feldzug nach Russland 1812» (1889) ist in mehreren Auflagen erschienen. Im Laufe der Jahre folgten die «Geschichte der Schweizertruppen im Kriege Napoleons I. in Spanien und Portugal 1807-1814» (Biel 1892-1893), «Geschichte der Schweizertruppen in französischen Diensten vom Rückzug aus Russland bis zum zweiten Pariser Frieden 1813-1815» (1894), «Geschichte der Schweizertruppen in französischen Diensten während der Restauration und Juli-Revolution 1816-1830» (Biel 1899), und schliesslich als grossangelegtes, durch die Stiftung von Schnyder von Wartensee herausgegebenes Werk die «Geschichte der Schweizertruppen in neapolitanischen Diensten 1825-1861» (Biel 1909). Die Veröffentlichung seines in seinen Anfängen auf mehr als zehn Jahre zurückgehendes Werk «Der Schweizersoldat in der Kriegsgeschichte» (Bern 1931) erlebte er nicht mehr.

Ausserdem hatte Albert Maag eine grosse Zahl weiterer wissenschaftlicher Arbeiten veröffentlicht: «Die Republik Bern als Beschützerin englischer Flüchtlinge während

und nach der englischen Revolution» (Bern 1888), «Die ersten Buchdrucker in der Stadt Biel» (Biel 1891), «Georg Friedrich

Heilmann als Gesandter des Stadt Biel am Wiener Kongress 1814-1815» (Bern 1892), «Erinnerungen des Obersten Johannes Landolt von Zürich aus den Jahren 1807 bis 1815» (Zürich 1893), «Johann

Philipp Becker von Biel und die deutsch-helvetische Legion 1849» (Basel 1904).[13] Albert Maag starb mit 64 Jahren an den Folgen eines Halsleidens am 10. 4. 1929 in Basel. In diesem Jahr erhielt die Stadtbibliothek Biel den Nachlass des Gymnasiallehrers, die

14 Bände der Gesetze und Dekrete des Kantons Bern, 1715-1861.

1886-

1928

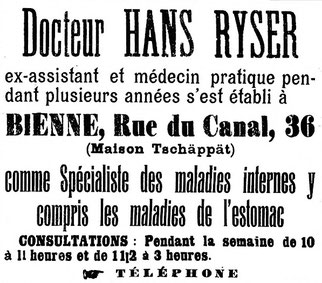

Hans Ryser (1876-1934), Chefarzt der medizinischen

Abteilung vom Bezirksspital Biel

Schüler vom Progymnasium von 1887 bis 1892

Hans Ryser wurde am 11. Juli 1876 in Biel geboren. Er war der älteste Sohn des Polizei-Inspektors Ryser aus Sumiswald und der Primarlehrerin Emma Amalia (1841-1915). Im Alter von 9. Jahren verlor

er seinen Vater. Um ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen, nahm die Mutter ihren Lehrerinnenberuf erneut auf.[9] Nachdem Ryser das Bieler

Progymnasium abgeschlossen hatte, trat er in die Literaturabteilung des städtischen Obergymnasiums in Bern ein. Dort wurde er von seinen hervorragenden Lehrern Dr. Tobler (Geschichte), Dr. Ott

(Mathematik) und Dr. Otto von Greyerz (Deutsch und Literatur) unterrichtet.[8]

1895 wurde Ryser nach seinem Maturitätsexamen an der Universität Bern Medizinstudent. Der junge Mann wurde Mitglied der Studentenverbindung «Helvetia». Vorübergehend studierte er ein Semester in

Basel. Als er 1901 nach Bern zurückkehrte, absolvierte er dort sein Staatsexamen. Ein Jahr arbeitete er in Genf als Assistenzarzt, wo er gleichzeitig seine sprachlichen Fähigkeiten verbesserte.

Danach wurde er Assistent bei Prof. Sahli in Bern, was für seine medizinische Ausbildung von entscheidender Bedeutung war.

Ryser, der sich inzwischen verheiratet hatte, zog in eine Landpraxis nach Kölliken im Aargau. Wegen eines rheumatischen Leides gab er seine Praxis auf, um 1906 zur weiteren, wissenschaftlichen

Ausbildung einen Winter in Berlin zuzubringen. Diese Zeit wurde intensiv ausgenutzt, hauptsächlich zu Studium der Verdauungskrankheiten, bei dem damals als Autorität geltenden Prof.

Boas.[8]

28 Jahre Arzt in Biel

Da seine Mutter und seine Schwester in Biel wohnten, eröffnete Ryser 1906 in seiner Geburtsstadt eine Praxis. Er wurde schnell zum gesuchten Konsiliarius, nicht nur wegen seines

theoretischen Wissens, sondern auch wegen seines praktischen Geschicks.[8] Er fand neben der täglichen Arbeit in der Praxis und dem nächtlichen Studieren

noch Zeit, sich durch experimentelle Arbeiten auf der internen Klinik und dem physiologischen Laboratorium in Bern weiterzubilden. Die Vorsteher, dieser beiden Institute, Prof. Sahli und Asher,

wurden auf den Praktiker, der, trotzdem er auswärts wohnte, Zeit zu wissenschaftlichen Arbeiten fand, aufmerksam. Sie ermunterten ihn, sich als Privatdozent für innere Medizin zu melden. 1913

erteilte ihm die Universität Bern die venia docendi für Innere Medizin. [8] 1924 wählte man ihn für die Gemeinden Leubringen und Biel zum

Kreisimpfarzt.

Hans Ryser war jahrelang in der Privatklinik Seeland tätig, wo er Mitglied vom Verwaltungsrat war. In demselben hat er mehrere Vorträge gehalten. 1907 sprach er über Blinddarmentzündung. Er

vertrat damals den verlassenen Stadtpunkt gegen die bedingungslose Frühoperation. Spätere Vorträge behandelten die Arteriosklerose, Hämatologie (Blutlehre), Leberfunktionsprüfung,

Laboratoriumsmethoden. Der letzte Vortrag am 18. Mai 1933 befasste sich mit eigenen Erfahrungen in der Behandlung der Bang’schen Krankheit.[8]

8 Jahre Bieler Spitalarzt

1926 wurde Ryser nach dem Tod von Dr. Emil Lanz Chefarzt der internen Abteilung des Bezirk-Spitals Biel. Verschiedene Neueinrichtungen wurden auf sein Verwenden hin getroffen. So wurde die

Röntgenabteilung ausgebaut und ein Laboratorium zu medizinischen Untersuchungszwecken eingerichtet, das auch den praktizierenden Ärzten zur Verfügung stand. Als das Spital vom

Beaumontquartier ausgebaut werden sollte, beteiligte sich Ryser an diesem wichtigen Projekt. Ryser übernahm die noch im Pasquart-Spital verbliebene, interne Abteilung, die ebenfalls in den

Beaumont verlegt werden sollte.[8]

Er veröffentlichte mehrere Publikationen in ärztlichen Fachblättern, darunter in der «ärztlichen Rundschau», im «Korrespondenzblatt für Schweizerärzte», in der «schweizerischen, medizinischen

Wochenschrift» und in der «Praxis». Dass dies auch von kompetenter Seite anerkannt wurde, beweist seine 1928 erfolgte Wahl in die Redaktion der «Praxis». Die Arbeiten, die er der «Praxis»

lieferte, waren vorwiegend Referate über Arbeiten aus der Literatur, sowie grosse Übersichtsreferate über Teilgebiete der inneren Medizin. Vor allem waren seine Bemerkungen zu diätetischen

Problemen äusserst wertvoll.» [8]In Laienkreisen sind seine, in der «medizinischen Ecke» des Bieler Tagblattes erschienenen Artikel beachtet worden. Zu seinen Büchern zählten «Leitfaden für die

Krankenkost zum Gebrauch in Krankenhäusern, Privatkliniken und in der Familie» (Basel, 1927) und «Die diätische Behandlung der Zuckerkrankheit» (Basel, 1930). Er starb während eines

Krankenbesuches an einem Schlaganfall am 30. April 1934 mit 67 Jahren.

1887-

1892

28 Jahre Arzt in Biel

Da seine Mutter und seine Schwester in Biel wohnten, eröffnete Ryser 1906 in seiner Geburtsstadt eine Praxis. Er wurde schnell zum gesuchten Konsiliarius, nicht nur wegen seines

theoretischen Wissens, sondern auch wegen seines praktischen Geschicks.[8] Er fand neben der täglichen Arbeit in der Praxis und dem nächtlichen Studieren

noch Zeit, sich durch experimentelle Arbeiten auf der internen Klinik und dem physiologischen Laboratorium in Bern weiterzubilden. Die Vorsteher, dieser beiden Institute, Prof. Sahli und Asher,

wurden auf den Praktiker, der, trotzdem er auswärts wohnte, Zeit zu wissenschaftlichen Arbeiten fand, aufmerksam. Sie ermunterten ihn, sich als Privatdozent für innere Medizin zu melden. 1913

erteilte ihm die Universität Bern die venia docendi für Innere Medizin. [8] 1924 wählte man ihn für die Gemeinden Leubringen und Biel zum

Kreisimpfarzt.

Hans Ryser war jahrelang in der Privatklinik Seeland tätig, wo er Mitglied vom Verwaltungsrat war. In demselben hat er mehrere Vorträge gehalten. 1907 sprach er über Blinddarmentzündung. Er

vertrat damals den verlassenen Stadtpunkt gegen die bedingungslose Frühoperation. Spätere Vorträge behandelten die Arteriosklerose, Hämatologie (Blutlehre), Leberfunktionsprüfung,

Laboratoriumsmethoden. Der letzte Vortrag am 18. Mai 1933 befasste sich mit eigenen Erfahrungen in der Behandlung der Bang’schen Krankheit.[8]

8 Jahre Bieler Spitalarzt

1926 wurde Ryser nach dem Tod von Dr. Emil Lanz Chefarzt der internen Abteilung des Bezirk-Spitals Biel. Verschiedene Neueinrichtungen wurden auf sein Verwenden hin getroffen. So wurde die

Röntgenabteilung ausgebaut und ein Laboratorium zu medizinischen Untersuchungszwecken eingerichtet, das auch den praktizierenden Ärzten zur Verfügung stand. Als das Spital vom

Beaumontquartier ausgebaut werden sollte, beteiligte sich Ryser an diesem wichtigen Projekt. Ryser übernahm die noch im Pasquart-Spital verbliebene, interne Abteilung, die ebenfalls in den

Beaumont verlegt werden sollte.[8]

Er veröffentlichte mehrere Publikationen in ärztlichen Fachblättern, darunter in der «ärztlichen Rundschau», im «Korrespondenzblatt für Schweizerärzte», in der «schweizerischen, medizinischen

Wochenschrift» und in der «Praxis». Dass dies auch von kompetenter Seite anerkannt wurde, beweist seine 1928 erfolgte Wahl in die Redaktion der «Praxis». Die Arbeiten, die er der «Praxis»

lieferte, waren vorwiegend Referate über Arbeiten aus der Literatur, sowie grosse Übersichtsreferate über Teilgebiete der inneren Medizin. Vor allem waren seine Bemerkungen zu diätetischen

Problemen äusserst wertvoll.» [8]In Laienkreisen sind seine, in der «medizinischen Ecke» des Bieler Tagblattes erschienenen Artikel beachtet worden. Zu seinen Büchern zählten «Leitfaden für die

Krankenkost zum Gebrauch in Krankenhäusern, Privatkliniken und in der Familie» (Basel, 1927) und «Die diätische Behandlung der Zuckerkrankheit» (Basel, 1930). Er starb während eines

Krankenbesuches an einem Schlaganfall am 30. April 1934 mit 67 Jahren.

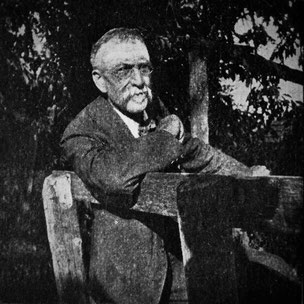

Jakob Wyss (1856-1931), Grossvater von Schriftstellerin Laure Wyss

Rektor am Progymnasium von 1887 bis 1917 und am

Gymnasium von 1902 bis 1917

Fächer: Deutsch, Französisch, Rechnen

Jakob Wyss unterrichtete zuerst als Primarlehrer in Wattenwyl und Twann und als Sekundarlehrer in Büren. Ab 1883 brachte er am Bieler Progymnasium seinen Schülern der Klasse 5 und 6 Französisch

und Rechnen bei. 1887 übernahm er gegen seinen Willen das Rektorat. Sein ehemaliger Schüler Robert Walser beschrieb ihn als «baumlange Erscheinung von soldatischer Haltung. Wir fürchten und

achten ihn.» Unter Jakob Wyss erfolgte stufenweise von 1891 bis 1908 die Schaffung des französischen Progymnasiums. Die Neugründung des Obergymnasiums begann 1902 mit der ersten Klasse. 1905

erfolgte die erste Maturität. Mit dem raschen Wachstum der Schule traten seine Lehrtätigkeiten in den Hintergrund. Sorgen bereitete ihm der ständige Platzmangel, so waren zeitweise die Klassen in

bis zu 5 Gebäuden untergebracht.

Durch seine Initiative entschloss man sich zu einem Neubau, der von 1907 bis 1910 an der Alpenstrasse errichtet wurde. Das Schulhaus kostete 802‘367 Franken, hatte 28 Klassenzimmer, 7

Spezialräume, eine Turnhalle und wurde am 23. April 1910 eingeweiht. Im neuen Gebäude amtete Wyss 7 Jahre. Die Klassen waren jedoch ungegliedert und der Verwaltungsapparat unübersichtlich und

schwerfällig.[1] Deshalb musste die Schule aus pädagogischen und administrativen

Gründen reorganisiert werden. Vom pädagogischen Standpunkt aus bedeutete dies die Ausscheidung von Klassen für vorbereitenden Unterricht-Gymnasialklassen und Klassen für abschliessenden

Unterricht-Sekundarschulklassen. Vom administrativen Standpunkt aus sollte die Leitung von mehr als 700 Schülern von mehreren Personen bewältigt werden, denn der Vorsteher sollte, um mit den

Schülern in Kontakt zu bleiben, auch Unterrichtsstunden erteilen.[6] Jakob Wyss

begann mit den Vorbereitungen und leitete die Reorganisation ein. Schon lange hatte er den Plan in sich herumgetragen, die neunklassige Anstalt, die man seit dem Jahre 1902 Gymnasium nannte, in

eine wirkliche Sekundarschule und ein ausgebautes Gymnasium zu trennen. Er legte der Schulkommission einen Entwurf einer neuen Organisation vor, welche vorsah:

1. Die Ausscheidung einer fünfklassigen deutschen Knabensekundarschule.

2. Die Ausscheidung einer fünfklassigen französischen Knabensekundarschule mit Latein und Griechisch.

3. Die Ausscheidung eines siebenklassigen Gymnasiums, bestehend aus einer Literar- und einer Realabteilung.

Jede der drei Anstalten sollte ihre eigene Lehrerkonferenz und ihren eigenen Vorsteher haben; alle drei sollten aber von der gleichen Schulkommission zusammengehalten und verwaltet werden. Die

Hauptabsicht dieser Organisation war, jeder der drei Anstalten ihre besondere Entwicklung zu sichern. Pfarrer Blattner, der seit 1911 an der Spitze der Schulkommission stand, brachte den Entwurf

in der Schulkommission und Stadtrat H. Bleuer, damals Vertreter des Rektors, in den Behörden durch. Am 5. März 1917 wurde der Plan von Wyss vom Bieler Stadtrat beschlossen. Kurz vor seinem

Rücktritt im selben Jahr erlebte Wyss die administrative Trennung in eine deutsche Knabensekundarschule mit 12 Klassen, ein französisches Progymnasium mit 9 Klassen und ein Gymnasium mit 7

Klassen. Damit verbunden war die Dreiteilung mit 3 Vorstehern. Wyss schuf somit ein Gymnasium unter einheitlicher Führung.[6]

Nach seinem Rücktritt widmete sich Wyss historischen Arbeiten. Er publizierte im Bieler Jahrbuch 1927 eine Studie über die «Bieler Fluren und ihre Namen». Eine weitere erzählte über die

Besitzverhältnisse am See. Besondere Beachtung fanden die 2 Bände zum Bieler Schulwesen. 1919 erschien das erste in Biel gedruckte Werk «Das Bieler Schulwesen von seinen Anfängen bis zur

Bereinigung der Stadt mit dem Kanton Bern 1269-1815». Wyss stütze sich dabei auf Originalquellen aus dem Bieler Stadtarchiv. In Vorwort erzählt er, dass sein Buch als Ausführung einer Skizze zu

betrachte ist, welche er im Bieler Neujahrsblatt 1909 (Vorgänger vom Neuen Bieler Jahrbuch) veröffentlicht hat. Wyss glaubte «das gesamte einschlägige Archivmaterial gesichtet zu haben; es ist

nicht wenig, und doch reicht es nicht, die Entwicklung der Dinge lückenlos nachzuweisen. Es war ursprünglich beabsichtigt, die Schulgeschichte, als Programmarbeit des Bieler Gymnasium bei Anlass

der Jahrhundertfeier herauszugeben. Das Gymnasium erwies mir die Freundlichkeit, meiner Arbeit für später einen Platz zu reservieren, auch nachdem Erkrankung meinen Rücktritt vom Schuldienst

unvermeidlich gemacht hatten.» 1927 erschien die Fortsetzung «Das Bieler Schulwesen während der ersten hundert Jahre bernischer Zugehörigkeit 1815-1915».

Eine kurze Zeit war Jakob Wyss auch Mitglied des Stadtrates. Ab 1907 war er Präsident des bernischen Mittellehrervereins. Jahrelang wohnte er, der zwei Ehefrauen verloren hatte, bei seinem Sohn

in Leubringen. In seinen letzten Jahren zog er zu seiner Tochter nach Schloss Laufen am Rheinfall, wo er am 22. Juli 1931 verstarb.[1] Jakob Wyss war der Grossvater der Schriftstellerin Laure Wyss (1913-2002).

Philipp Wilhelm K

1887-

1917

Quellen/Sources: 1) d., «Jakob Wyss, alt Rektor» in Bieler Tagblatt, Biel, 24. 7. 1931, S. 2; - 2) «Karl Müller» in Der Bund, Bern, 2. 6. 1916, S. 1; - 3) F. A., «Albrecht Winzenried» in Berner Schulblatt, Nr. 31, Bern 1939, S. 627 - 4) Pietro Scandola, Häuser erzählen ... die Geschichte Biels vom Mittelalter bis heute, Biel: Museum Neuhaus, 2010, S. 6ff; - 5) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Biel 1999; - 6) Staatsarchiv Bern, BBIIIb 1565, Gymnasium und Mittelschulen Akten 1917-1925; - 7) n., «Albrecht Winzenried, alt Lehrer» in Der Bund, Bern, 27. 8. 1939, S. 3; -8) Dr. med. H. Rummel, «Privat-Dozent Dr. med. Hans Ryser» in Bieler Jahrbuch / Annales Biennoises, Biel 1935, S.49ff; - 9) d., «Dr. med. Hans Ryser» in Bieler Tagblatt, Biel, 1. 5. 1934, S. 2; - 10) Fridolin, Bieler Tagblatt, Biel, 5. 4. 1940, S. 6: -11) H., «Cäsar Zimmer» in Bieler Tagblatt, Biel, 11. 3. 1952, S. 3; - 12) Dr. A. Meier, 75jähriges Jubiläum der Stadtmusik Biel, Bieler Tagblatt, 8. 2. 1938, S. 5; - 13) Dr. A. Magg in Neue Zürcher Zeitung, Zürich 16. 4. 1929, S. 1; - 14) Ry, «Hans Rudolf Moser» in Der Bund, Bern, 24. 2. 1946; - 15) Tobias Kupfernagel, «Malefizschreiber Chriesascht» in Nebelspalter, Nr. 2, Rorschach, 1956, S. 21; - 16) Cäsar Zimmer, «Die Spezereihandlung Burg» in Bieler Tagblatt, Biel, 30. 9. 1937, S. 5; - 17) Ausflug der Burgerschaft in Bieler Tagblatt, Biel, 5. 9. 1932, S. 3; - 18) Bieler Tagblatt, Biel, 30. 6. 1915, S. 2; - 19) «Altstadtleist Biel» in Bieler Tagblatt, Biel, 4. 8. 1939, S. 2; - 20) ch, Vom «Bäsetöri» in 100 Jahre Stadtmusik Biel, Bieler Tagblatt, Biel, 10. 6. 1963, S. 11; - 21) Le National Suisse nach einem Bericht vom Journal du Jura, La Chaux-de-Fonds, 31. 1. 1901, S. 2: - 22) «Faschingszunft Biel» in Der Bund, Bern, 21. 2. 1896, S. 3; - 23) d., «Die Faschingszunft» in Bieler Tagblatt, Biel, 18. 12. 1929, S. 3; - 24) B-r., «Professor Fritz Lienhard» in Der Bund, Bern, 23. 10. 1945, S. 4; - 25) h. h.-n., «Zum 70. Geburtstag von Professor Lienhard» in Die Berner Woche, Nr. 44, Bern, 1941, S. 1072; - 26) «Prof. Lienhard spricht über Rom» in Bieler Tagblatt, Biel, 8. 3. 1932, S. 2; - 27) «Doktorprüfung von Fritz Lienhard» in Der Bund, Bern 7. 12. 1919, S. 6; - 28) «Lizenziaten-Examen von Pfarrer Lienhard» in Der Bund, 8. 2. 1923, S. 3; - 29) M. R «Robert Raaflaub - Nekrolog» in Journal du Jura, Biel, 11. 12. 1967, S. 9; - 30) A. Bruckner, Neue Schweizer Biografie, Basel 1938, S. 609; - 31) H. «Wilhelm Zahler» in Berner Schulblatt, Bern, 15. 5. 1897, S. 341); - 32) Progymnasium Biel Schuljahresbericht 1889/90; - 33) Progymnasium Biel Schuljahresbericht 1897/98

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.