- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1911-1950

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1870-1880

Umbau

Die Bevölkerung entwickelte sich sprunghaft. Die Schülerzahlen wuchsen. Damit nahm auch der Bedarf an Schulraum zu. Im Sommer

1871 entschloss sich die Einwohnergemeinde wegen Platzmangels zu einem grossen Umbau. Die Pensionsräumlichkeiten gingen ein. Dem Haus wurde ein neues Stockwerk aufgesetzt und darin eine

stattliche Aula errichtet. Der Mittelbau erhielt eine gefällige Fassade, und Ost- und Westflügel wurden durch kleine Anbauten verlängert. Bei diesem Umbau fand der Rote Turm, ein Überrest der

alten Stadtbefestigung, seinen Untergang. Das Mädchenschulhaus (Dufour-West) ging infolge eines 1872 datierten Abkommens zwischen der Burggemeinde und der Einwohnergemeinde in den freien Besitz

der Einwohnergemeinde über.[1]

Frequenz

Im ehemaligen Gymnasium hatte es Platz für 33 Klassen mit insgesammt 1’320 Schüler und Schülerinnen.

1871

Accroissement et baptême du gymnase

La ville connu une poussée démographique débridée, L’effectif des écoliers augmenta rapidement, ce qui entraîna l’ouverture de nouvelles salles de classe. En 1870/71, le bâtiment scolaire qui occupait la partie est du cloître fut rehaussée d’un étage et, du côté de la rue, il fut doté d’une risalite centrale (avant-corps) en Molasse. De petites annexes vinrent s’ajouter à l’aile ouest et à l’aile est. L’ancien pensionnat, au premier étage, dut céder des locaux. Quand à la Tour Rouge, qui était le dernier vestige de l’ancienne fortification, elle fut démolie lors des travaux de transformation en 1871.[4]

Legat von Alexander Schöni

1880 starb Regierungsstatthalter Alexander Schöni, ehemaliges Mitglied des Administrationsrates des Progymnasiums.

In seinem Testament vermachte er der Schule 9000 Franken mit der Bedingung, dass dieses Kapital, zu 5 % verzinst, 115 Jahre lang stehen bleibe und dann zur

Errichtung eines oberen Gymnasiums verwendet werde. Administration und Gemeinderat traten mit der Erbschaft Schöni in Unterhandlungen ein, die dazu führten, dass letztere sich um die

bedingungslos zu zahlende Summe von 4000 Franken vom Legate loskauft.

1880

Gottfried Ischer (1832-1896), Pfarrer in Mett und Mitarbeiter der geologischen Karte der Schweiz.

Religionslehrer am Progymnasium von 1882 bis 1893

Mitglied vom Verwaltungsrat am Progymnasium von 1872 bis 1896

Pfarrer Ischer wurde am 19. Dezember 1832 in Thun geboren. Sein Vater Karl Christian Ischer (1796-1859) arbeitete als Pfarrer in Hilterfingen. Seine Mutter war

Karoline Schrämli. Seine theologischen Studien absolvierte er in Thun und Bern und besuchte, nachdem er bereits in den bernischen Kirchendienst aufgenommen war, von 1860 bis 1861 die

Universitäten von Berlin und Paris. Von 1861 bis 1870 wirkte Ischer als Pfarrer an der Lenk (Obersimmenthal). Hier heiratete er Sophie Steinhäuslin (1832-1897). Der Ehe entsprangen zwei Söhne,

von welchem der eine Arzt, der andere Apotheker wurde, sowie eine Tochter. Im Herbst 1870 wurde er nach Biel Mett berufen wo er nun 26 Jahre als Pfarrer wirkte. In der Kirchgemeinde

Mett-Madretsch hat er als Freund und Ratgeber der Lehrer viel zur Hebung der Schulen beigetragen. Auch um das Progymnasium in Biel hatte er sich als langjähriges Mitglied des Verwaltungsrates (ab

1872) und als Religionslehrer an dieser Schulanstalt Verdienste erworben. Ischer war anerkannter Geologe. Zusammen mit E. Favre verfasste er 1882 im Auftrag der geologischen Kommission das Blatt

17 der geologischen Karte der Schweiz vom westlichen Berner Oberland. Seine geologische Karte umfasste ein Gebiet von 1000 Quadratkilometer.

«Was ein Architekt anstrebt, wenn er die Gestalt eines Doms nicht nur nach

äusseren Formen der Schönheit, sondern auch aus baugesetzlichen und

cultischen Grundgedanken zu würdigen sucht, das verfolgt der Freund der Berge

in der geologischen Forschung».

Gottfried Ischer [9]

Trotz seiner Wissenschaftlichen Arbeiten, blieb die Pflicht als Pfarrer an erster Stelle. So eilte er einmal aus dem Gebiet der Walliser Alpen schleunigst zur Beerdigung eines armen, alten

Mütterchens in Madretsch, denn keiner durfte ohne sein Geleit zu Grabe getragen werden. Ischer war von 1882 bis 1896 Mitglied der Bieler Museumskommission. Er betreute im Museum Schwab die

geologisch-mineralogischen Sammlungen. Während seiner geologischen Studien erfuhr Ischer nachhaltige Förderung durch Professor Bernhard Studer, mit dem er einen Umfangreichen Briefwechsel

pflegte. Er starb am 4. Dezember 1896 mit 64 Jahren in Biel Mett. Ischers Sammlungen haben nach seinem Tod das Museum von Biel bereichert.[5] Auch die Seeländische Armenanstalt in Worben hatte an Pfarrer Ischer einen ihrer Gründer und Förderer

gefunden.[11]

1872-

1896

Johann Friedrich Matthys (1842-1882)

Lehrer am Progymnasium Biel ab 1874

Fächer: Religion und Geschichte

Johann Friedrich Matthys kam am 25. Januar 1842 zur Welt. Er wirkte zuerst als Vikar in Lauperswyl, Bleienbach, Utzenstorf, Bremgarten und ab 1869 als Pfarrer in Adelboden, wo er bis zur Wahl als

Bieler Progymnasiallehrer 1873 blieb. Dann wurde er 1874 am Progymnasium Biel als Lehrer für Religion und Geschichte eingestellt. Ab 1875 war er Klassenhelfer in Nidau. Am 6. Juli 1876 heiratete

er die Baslerin Margaretha Julia. Er starb in Nidau am 22. Februar 1882.

*1874

Albert Steiner (1861-1927), Bieler Kreiskommandant, Major und Forstkassierer der Burgergemeinde Biel

Schüler am Progymnasium Biel von 1873 bis 1877

August Abraham Albert Steiner kam am 21. 8. 1861 in Biel zur Welt. Sein Vater Abraham Samuel (1824-1905) war Küfermeister, Stadt- und Gemeinderat, Kreiskommandant

und Gastwirt in Biel. Seine Mutter war Henriette Josephine Oertli von Ennenda (1835-1902). Das Ehepaar hatte drei Kinder, darunter den späteren Minister Paul Werner Steiner. Sie besassen drei

Häuser an der Collègegasse.[5]

Albert Steiner besuchte zunächst die Burgerschule und danach von 1873 bis 1877 das Progymnasium. Es folgte ein Aufenthalt im Morgenthalerschen Institut in La Neuveville (Neuenstadt) und eine

Lehre in der Zigarrenfabrik von Jean Sessler (1822–1897). Ein zweijähriger Aufenthalt in Paris und ein Jahr in London förderten seine Sprachkenntnisse, mit denen er 1886 als 25-jähriger in seine

Heimatstadt zurückkehrte. 1887 heiratete er Marietta Carolina Joséphina Fratecolla (1863-1930), die Tochter seines Prinzipals, bei dem er als Zwanzigjähriger seine erste Anstellung gefunden

hatte. Allerdings übte er den kaufmännischen Beruf nur kurze Zeit aus. Er wurde zuerst Sektionschef und ab 1893 Kreiskommandant. Albert Steiner diente der Stadt Biel einige Zeit als Stadtrat und

Feuerwehrkommandant.[10]

Er betätigte sich in verschiedenen Bieler Institutionen: Seit 1886 war er Forstkassier der Burgergemeinde, Ratsmitglied der Volksbank, 30 Jahre Vorstandsmitglied der Theatergesellschaft, 29 Jahre

Mitglied der Freimaurerloge Stern, Präsident des Verwaltungsrates der Ersparniskasse und Präsident der Bieler Immobiliar-Gesellschaft (Société immobilière de Bienne). Steiner starb 1927 im Alter

von 66 Jahren.[10]

1873-

1877

Jakob Häuselmann (1822-1891), Graveur, Pionier der Bieler Fotografie und der Farbenlehre, Lehrer von Karl

Walser

Lehrer am Progymnasium Biel von 1878 bis 1889

Fächer: Zeichnen

Jakob Häuselmann kam in Oberwil bei Büren, als der jüngste von 4 Brüdern, am 5. 5. 1822 als Sohn des Johannes Häuselmann und der Anna Schneider zur Welt. (5) Sein Vater war schlichter Wagnermeister und Besitzer eines kleinen Heimwesens. Malen und Zeichnen waren neben der Schule seine Hauptbeschäftigung. Bei der Berufswahl war er zum Lehrer bestimmt. Für den Eintritt in das Seminar war der zweijährige Besuch einer Sekundarschule nötig und ebenso lange dauerte die Seminarzeit, wo er seine Mitschüler porträtierte. Mit dem Primarlehrerpatent ausgestattet, begann er seine berufliche Laufbahn an drei verschiedenen Schulen: In Grindelwald unterrichtete er als armer Bergschullehrer in einem Wohnstübchen, das er mit Holzscheiten heizte, welche täglich seine Schüler (Hirtenbuben) mitbrachten. In Orpund bei Biel schloss sich der Lehrer den Parteikämpfen Stämpflis an, bis seine Gegner ihm die Fenster einschlugen. Dann amtete er als Lehrer in Scheunenberg.[2]

1851 fasste Häuselmann den Entschluss, in Biel die Kunst des Gravierens von Uhrgehäusen zu erlernen. Die Uhrenindustrie florierte und die Graveure gehörten ihren

bestbezahlten Arbeitern. Geradezu armselig war der Lohn, den Häuselmann als Lehrer erhielt. Während den Sommerferien bestand er, über 30 Jahre alt, seine Lehrzeit als Graveur. 1853 eröffnete er

im Pasquart ein eigenes Atelier mit einem Lehrling. In weniger als 20 Jahren wuchs sein Geschäft auf zirka 60 Angestellte, ein Umfang, wie ihn kein ähnliches Geschäft in La Chaux-de-Fonds oder

Genf aufzuweisen hatte. Das leidige Rokoko, welches bis Ende der 60er Jahre die Gravierkunst beherrschte, veranlasste ihn Kunst zu studieren. Dadurch konnte er seine Angestellten stilgerechtes

Arbeiten beibringen. Die daraus entstandenen kunstvollen Produkte erzielten an vielen Ausstellungen Erfolge.[2]

In seinem Atelier im Dachstock des Eckhauses Nidau/Neuengasse, in der sich die Drogerie Winkler befand, hatte Jakob Häuselmann prominente Schüler:

- Von 1870 bis 1874 war es der spätere Nationalrat und Armeekorpskommandant Eduard Will.

- Alfred Lanz, bekannt als Schöpfer der Reiter-Statue von General Dufour in Genf, begann 1861 mit 16 Jahren die Lehre als Graveure. Nach zwei Jahren wurde er Vorarbeiter und später

Werkstattleiter bei seinem Chef. Ausserdem überwachte er den Betrieb des 1863 entstandenen Fotoateliers, das Häuselmann gleichzeitig betrieb.

- Niklaus Meyer, der spätere erste Bieler Stadtpräsident, absolvierte die kaufmännische Lehre.[5]

Auf die lukrativen 70er Jahre kam bald die Krise, da die Uhrenindustrie durch Überproduktion bedeutend herabkam. So trat er 1875 sein Geschäft an Schwiegersohn Fritz Hubacher ab, während sein einziger Sohn sich der Medizin sich zuwandte.

Fotograf von Bieler Persönlichkeiten

Häuselmann erstellte als Fotograf an der Seevorstadt 53 zahlreiche Porträtaufnahmen von angesehener Bieler Persönlichkeiten, welche im Museum Schwab (Legat Wartmann) und Online bei der Kunstsammlung Biel zu entdecken sind. Infolge der Jurabahnbauarbeiten war sein fotografisches Atelier lange Zeit unterbrochen und so verkaufte er es 1874 an den Kunstmaler und Fotografen Wilhelm Emil Frehse (1838-1878).

1878-

1889

Inserat im Tagblatt der Stadt Biel, 21. 2. 1867

Friedrich Schwab, fotografiert von Jakob Häuselmann. Foto: Wikipedia

Ausstellung an der Altstadtchilbi

Leonie Wartmann (1858-1869) war die Donatorin vom Legat Wartmann, das zahlreiche Fotos von Jakob Häuselmann aufweist und welche die Stadt Biel testamentarisch 1971

erhielt. Ein Teil der Sammlung wurde 1974 erstmals in der Alten Krone während der Altsstadtchilbi ausgestellt. Der Altstadtleist verband das Volksfest traditionel mit eine kulturelle Ausstellung.

Der Katalog der Ausstellung wurde von der Museumskommission Biel in Zusammenarbeit mit dem Altstadtleist herausgegeben. Dr. Marcus Bourquin schrieb das Vorwort.

Zu den von Häuselmann fotografierten Persönlichkeiten aus dem Fotografiennachlass zählen laut Katalog:

- Marguerite Mathilde Julie Beljean-Bronner (geb. 1825)

- Dr. Med. Caesar Adolf Bloesch-Pugnet (1804-1863)

- Eduard Bloesch-Schnell (1807-1866), Landammann

- Elisa Bloesch-Pugnet (1809-1863), Frau von Dr. Caesar Adolf Bloesch

- Ernst Friedrich Emil Bloesch-Wildermeth (1843-1887)

- Fritz Blösch-Neuhaus (1810-1887), Leiter der Drahtzugwerke in Bözingen

- Julie Ida Bloesch-Wildermeth (1853-1917), Frau von Ernst Friedrich Emil Bloesch

- Louise Bloesch-Rohr, Frau von Franz Ludwig Bloesch

- Georgine Bronner

- Louise Bronner

- Georgine Haag-Neuhaus (1823-1891)

- Louise Mathilde Haag-Bloesch (1814-1869), Frau von Friedrich Emanuel Haag

- Mathilde Louise Haag (1845-1891)

- Pauline Haag-Bridel (1829-1859)

- Caroline Moser (im Bifang)

- Jenny Moser-Huber, (1804-1872), Frau von Franz Moser im Bifang

- Marie Moser (im Bifang)

- Charles Neuhaus Verdan (1796-1849), Schultheiss

- Eduard Risold (1840-1891), Offizier, Sohn von Karl Emmanuel Niklaus Risold und der Louise Schwab

- Louise Risold-Schwab, Frau von Karl Emmanuel Risold

- Dr. Albert Schwab-Boell (1828-1915), Sohn von David Schwab und Joséphine Verdan

- Alexander August Alfred Schwab (1844-1898), Sohn von David Schwab und Joséphine Verdan

- Elise Schwab-Boell, Frau von Dr. Albert Schwab

- Emanuel Schwab (1804-1865), Sohn von David Schwab und Elsbeth Rihs

- Friedrich Emil Schwab (1862-1928)

- Friedrich Schwab (1803-1869), Stifter vom Museum Schwab (NMB)

- Carl Friedrich Gustav Schwab-Bloesch (1830-1867), Ehemann der Maria Elisa Sophie Bloesch

- Joséphine Schwab-Verdan (1805-1880), Ehefrau von David Schwab

- Maria Elisa Sophie Schwab-Bloesch (1838-1920), Ehefrau von Carl Friedrich Gustav Bloesch

- Constance Verdan-Wildermeth, Frau von Albert Verdan

- Louise Verdan-Grosjean (1831-1880), Frau von François Henri Verdan

- Martha Joséphine Fanny Wenner-Wildermeth (1854-1910)

- Laura Ida Wenner (geb. 1878), Tochter von Fanny Wenner-Wildermeth

- Mathilde Wurstemberger-Haag (geb. 1855), Tochter von Edmund Ludwig Haag und Pauline Julie Elise Bridel

- Adèle Zaeslein-Schwab (geb. 1859), Tochter von Carl Friedrich Gustav Bloesch und Maria Elisa Sofie Bloesch

Erste Erfolge als Zeichner

Erste Publikationen seines zeichnerischen Könnens erschienen im Selbstverlag 1849, 1856 und 1859. Es waren Ornamente, Perspektive, Landschaften, Tiergruppen, Köpfe. Häuselmann: «Je kunterbunter

sie waren, desto besser war ihr Absatz.»[2]

Die Reorganisation der Primarschule Biel

Neben seinen beruflichen Tätigkeiten unterstützte Häuselmann das Schulwesen bis 1873 als Schulinspektor. Als Präsident der Schulkommission verfasste er seinen 1865 gedruckten Bericht über

Reformvorschläge des Bieler Schulwesens, der nach 20 Jahren Diskussion zur Verschmelzung der Einwohner- mit der Bürgerschule führte. Biel zählte damals 3 Bildungsanstalten: das Gymnasium, die

Burger- und die Einwohner- oder Primärschule. In Häuselmanns Broschüre «Beleuchtung und Reformvorschläge betreffend das Bieler Schulwesen» beschrieb der 1. Teil die drei Bildungsanstalten nach

ihren Vorzügen und Mängeln. Im 2. Teil wurden die Grundlagen festgestellt, auf denen die zukünftige Bildung der Jugend in Biel basieren sollte. Das Ziel, eine einzige Bildungsanstalt, «die

Stadtschule», die in den untern oder Elementarklassen die Kinder aller Stände vereint unterrichtet und nur in den oberen oder Realklassen sich in eine Primärschule und in eine wissenschaftliche

Abteilung, bei den Knaben Realgymnasium (Industrieschule), bei den Mädchen Sekundärschule genannt, teile. Das Erscheinen dieser Broschüre war wegen dieser neuen Idee eine

Sensation.[3]

Auf Häuselmanns Initiative beschloss die Einwohnergemeindeversammlung am 30. April 1866: 1) Die Errichtung einer Mädchen-Elementarklasse; 2) die Errichtung einer höheren Mädchenklasse, wenn

möglich als Sekundarklasse, sonst als Primarklasse; 3) Erstellung einer gemischten Elementarklasse an der französischen Schule. Die neuen Klassen sollen im Gymnasialgebäude untergebracht werden.

Die Schulkommission wurde zum Zweck der Zweisprachigkeit eingeteilt. Häuselmann übernahm die deutschen, sein Kollege Juillard die französischen Schulen. Häuselmann veröffentlichte dazu einen

«Organisationsplan sämtlicher Schulen von Biel», welcher die wesentlichen Bedingungen zur durchgreifenden Umgestaltung des Bieler Schulwesens enthielt. Die Umsetzung dauerte allerdings noch ein

Weilchen. 1871 beschloss der Gemeinderat dank Häuselmann einstimmig die Errichtung einer Einwohnermädchensekundarschule mit 2 Klassen mit unentgeltlichem Unterricht. Häuselmann war ebenfalls

Präsident der 1867 gegründeten Handwerker und Gewerbeschule, dem späteren Berufsbildungszentrum Biel-Bienne (BBZ) und seit 1880 zudem in der Mädchensekundarschule als provisorischer

Zeichnungslehrer tätig.

«Die Beschäftigung mit der Kunstgeschichte ist für den Lehrer eine wahre

Erbauung: steht er inmitten der Zerstreuungen des Alltagslebens, so führt ihn die Kunst

zurück zur Ruhe und stillen Einkehr in sich selbst; fühlt er sich in einsamer Verlassenheit,

erschliesst sich vor seinem Geist eine neue, schöne Welt.»

Jakob Häuselmann, Das Ornament, 1888

Zeichenlehrer am Progymnasium Biel

1877 hielt Jakob Häuselmann in Biel vor 90 Lehrern einen Vortrag über das Zeichnen. Nachdem ihm das höhere Lehrpatent honoris causa erteilt wurde, unterrichtete er ab 1878 als Zeichenlehrer am

Progymnasium Biel. Einer seiner Schüler war der spätere Kunstmaler Karl Walser. Seine Veröffentlichungen über die Methode des Zeichenunterrichts und des Ornamentes wurden von der

Weltausstellung 1889 in Paris mit der Goldenen Medaille ausgezeichnet. 1889 trat Jakob Häuselmann von seinem Lehrerposten zurück um sich literarisch zu betätigen. Robert Lanz wurde sein

Nachfolger.

F. Kuhlmann, Zeichenlehrer am Progymnasium in Forbach (Lothringen) und Vorsitzender des Vereins zur Förderung des Zeichenunterrichts in Elsass-Lothringen, 1889: «Unter den Schweizer Autoren auf

dem Gebiete des Zeichenunterrichtes ist Häuselmann zweifelsohne der bekannteste und zugleich derjenige, dessen Grundsätze und Lehrmittel auch in der deutschen Schule weiteste Beachtung gefunden

haben. In seiner ‹Populären Farbenlehre› bot er Künstlern und Laien, besonders aber den Lehrern, die faktischen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung dar, welche bisher in teuren, den

Lehrern unzugänglichen Werken verschlossen waren. Sein ‹Taschenbuch für das farbige Ornament› bietet eine Übersicht über die Anwendungen der Farbe bei den verschiedenen Völkern und in den

verschieden Stilperioden. In einem Büchlein von kleinem Formate, dem ‹Zeichentaschenbuch eines Lehrers›, hat Häuselmann zuerst auf dem geringen Räume von 32 kleinen Seiten seine Methode

entwickelt und daneben 400 der trefflichsten Motive für das Wandtafelzeichnen in streng methodischer Folge gegeben. Dieses Büchlein hat einen wahren Triumphzug durch die Schulen gehalten und in

kurzer Zeit 6 starke Auflagen erlebt.»[6]

Erstes offizielles Zeichenbuch für den Unterricht

Der Zeichenunterricht an den bernischen Primar- und Sekundärschulen litt von jeher an dem Mangel eines einheitlichen Lehrmittels. Namentlich war der Zeichenunterricht an den Primarschulen wohl der schwächste Punkt im ganzen Unterrichtsplan. Die 1888 im Zeichnungskurs für Lehrer am Progymnasium in Biel gefassten Beschlüsse, den Zeichenunterricht obligatorisch in den Berner Schulen einzuführen, blieben erfolglos, da die Erziehungsdirektion kein obligatorisches Lehrmittel für dieses Fach erstellen konnte. Die Berner Firma W. Kaiser gründeten darum eine Kommission, in der Häuselmann und andere Zeichnungslehrer sich entschlossen, solch ein Lehrmittel zu erstellen. Das Resultat war das 1890 erschienene «Tabellenwerk für das Kunstzeichnen an allgemein bildenden Lehranstalten und gewerblichen Fortbildungsschulen». Es war Häuselmanns letztes und verdienstvollstes Werk und gab in methodischer Stufenfolge den Gesamtstoff für das geometrische und frei-ornamentale Zeichnen im Klassenunterricht.[7] Er starb in Biel am 18. März 1891.

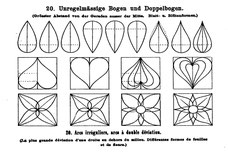

Des Lehrers Zeichentaschenbuch

Jakob Häuselmann,

Verlag Orel Füssli, Zürich, 1885.

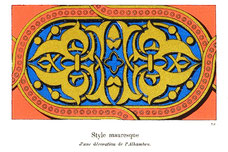

Das farbige Ornament,

Jakob Häuselmann,

Verlag Orell Füssli, Zürich, 1881.

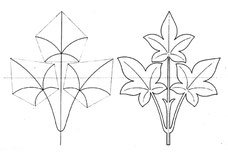

Häuselmanns Agenda für Zeichenlehrer Jakob Häuselmann,

Verlag Orell Füssli, Zürich, 1887.

Veröffentlichungen (Auswahl)

Der rationelle Zeichenunterricht in Primar- und Mittelschulen (Biel, 1877); Die Ornamentik der Kunstepochen mit besonderer Bezugnahme auf Kunstzeichnen für Volks- und Mittelschulen (Biel, 1880); Das farbige Ornament (Zürich, 1881); Populäre Farbenlehre für den Gebrauch in Mittelschulen, Gymnasien, Seminarien, Fortbildungs- und Gewerbeschulen (Zürich, 1882); Anleitung zum Studium der dekorativen Künste für Kunstfreunde (Zürich, 1885); Häuselmanns Agenda für Zeichenlehrer (Zürich, 1887); Das Ornament, sein Ursprung, Wesen und Stil und seine Bedeutung im Kunstgewerbe und Zeichenunterricht (Biel, 1888); Kleine Farbenlehre für Volks- und kunstgewerbliche Fortbildungsschulen (Zürich, 1889); Studien und Ideen über Ursprung, Wesen und Stil des Ornaments für Zeichenlehrer, Kunsthandwerker, Kunstfreunde und Künstler (Zürich, 1889); Tabellenwerk für das Kunstzeichnen (Bern, 1890)

Philipp Wilhelm K

Quellen/Sources: 1) Jakob Wyss, Das Bieler Schulwesen während der ersten hundert Jahre bernischer Zugehörigkeit 1815-1915, Biel, 1926, S. 3ff; - 2) Th. Wunderlich, Illustrierter Grundriss der geschichtlichen Entwicklung des Unterrichts im Freien Zeichnen (aus der Zeitschrift Ornament), Stuttgart, 1892, 153ff; - 3) Neue Berner Schulzeitung, Nr. 40, Bern, 1866, S. 160f; - 4) Pietro Scandola, Häuser erzählen ... die Geschichte Biels vom Mittelalter bis heute, Biel: Museum Neuhaus, 2010, S. 6ff; - 5) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel 1999; - 6) Fritz Kuhlmann, Der Zeichenunterricht in der Schweiz, Hannover, 1889, S. 50ff; - 7) Täglicher Anzeiger für Thun und das Berner Oberland, Thun 9. 10. 1890, S. 4; - 8) Marcus Bourquin, Katalog der Sammlung Wartmann, Biel, 1974, S. 1ff; - 9) Gottfried Ischer, Jahrbuch des Schweizer Alpenclub, 1877-78, Band 13, Bern, 1878, S. 473; - 10) d.: «Kreiskommandant Albert Steiner» in Bieler Tagblatt, Biel, 7. 2. 1927, S. 2f; - 11) Berner Schulblatt, Nr. 51, Bern 1896, S. 927

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.