- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1903

- Das Dufour Schulhaus 1904-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

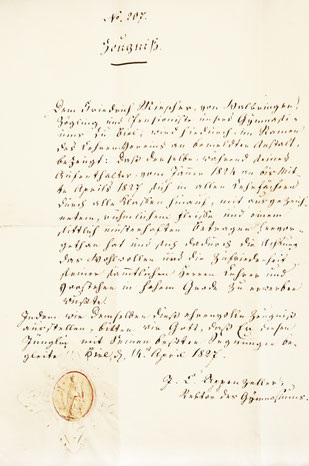

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1820-1827

Das erste Bieler Gymnasium / Le premier gymnase biennoise

Eine naturkundliche Sammlung

Der Grund zu einer naturkundlichen Sammlung wurde 1920 gelegt, indem der als Naturforscher bekannte Pfarrer Wyttenbach an der Heiliggeist-Kirche in Bern der Schule eine Anzahl von Mineralien

schenkte, die nicht lange nachher durch den Verkauf des Mineralienkabinetts des in Bern verstorbenen Bieler Bürgers Wysard vermehrt wurde. Die ersten physikalischen Apparate bestanden in einer

ausrangierten Luftpumpe und einer ebensolchen Elektrisiermaschine. Allerdings wusste man mit diesem «Spielzeug» nichts Rechtes anzufangen. [5]

1820

Turnunterricht

Pestalozzi hatte bereits 1807 in seiner Wochenzeitschrift für Menschenbildung einen Versuch der Systematisierung und Methodisierung der körperlichen Übungen veröffentlicht. Im Gymnasium waren

Klettergerüste, Schwebebalken, schräge Leiter und schräge Planke seit der Eröffnung vorhanden. Damit zählte sich das Gymnasium zu den wenigen Schulen, die das Turnen in den Schulplan

integrierten. Später machte das Kollegium bei den Behörden die Anregung, es möchte durch Anstellung eines Lehrers der Gymnastik für eine bessere Organisation der Leibesübungen gesorgt werden;

dieser Lehrer sollte zugleich den Schülern Anleitungen zum militärischen Exerzieren geben. Empfehlenswert erschienen dem Kollegium auch Schwimmen und Schulspaziergänge. 1820 schickte der

Administrationsrat den Schuhmachermeister Friedrich Oesterli zu Heinrich Clias (1782-1864), Turnlehrer in Bern, um die Turnkunst zu erlernen. Clias war ein Vertreter des Guts-Muthschen Turnens

und gab 1816 sein erstes Werk heraus. «Anfangsgründe der Gymnastik oder Turnkunst». So amtete Friedrich Oesterli bis 1827 als Turnlehrer und Exerziermeister. Der militärische Unterricht gelangte

mit dem Turnen zur festen Regelung.[5]

Gymnastique

Dès 1820, la gymnastique fut enseignée par un maître spécial, l'ex-cordonnier Oesterli, qui avait été en stage chez Heinrich Clias, maître de gymnastique à Berne.

Auparavant, les élèves pratiquaient les exercices physiques dans leurs récréations, sous la surveillance des professeurs. Des engins avaient été mis à leur disposition, ce qui témoigne de la part

des autorités scolaires biennoises un esprit novateur remarquable à cette époque. Dans un autre domaine encore, le gymnase de Bienne manifesta son caractère moderniste : un système de classes

mobiles avait été organisé, permettant aux élèves d'être groupés d'après leurs facilités dans les différentes branches d'enseignement. En réalité, cette tentative ne réussit que partiellement,

des complications insurmontables se produisant dans la répartition des élèves, et le système des classes mobiles ne fut maintenu que pour les langues et les mathématiques.

Le pensionnat attaché au Gymnase — le tiers des élèves étaient internés — avait la particularité d'alterner l'emploi des langues allemande et française dans la conversation courante. Pendant

quinze jours on parlait allemand, pendant une semaine français. De même, chaque troisième dimanche, le culte était célébré en français. Par contre, le caractère bilingue du gymnase provoqua

bientôt de sérieuses difficultés.

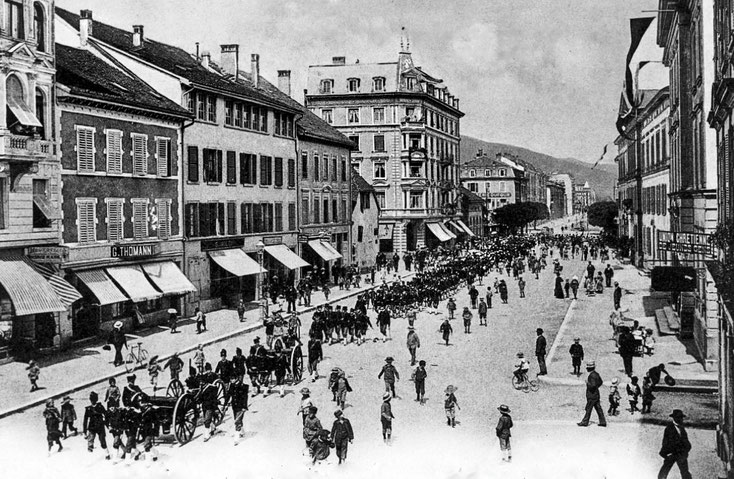

Der Kadettenkorps in der Dufourstrasse, ca. 1905. Postkartensammlung der Stadtbibliothek Biel, Signatur BS B 3

138

Der Kadettenkorps des Gymnasiums

Aus dem mit militärischem kombinierten Turnunterricht des Gymnasiums ging der Kadettenkorps hervor. Ab 1821 erhielten die uniformierten Schüler Gewehre und

Säbel. Die Patronentaschen mussten von den Schülern selber bezahlt werden. Der Zutritt zum Gymnasium wurde vielen Knaben durch die hohen Kosten verunmöglicht.[5] Nach einem Beschluss der Kadettenkommission wurde 1919 das Korps in Biel nach 100jährigem Bestand

abgeschafft und durch das Jugendkorps ersetzt.[8]

Nach vollendeter Probezeit von 6 Jahren petitioniert der Rat 1822 um definitive Bestätigung des Schulgymnasiums. Am 22. Juni zieht das Gymnasium nach Murten um an der Einweihung des

Schlachtdenkmals teilzunehmen.

Die Schüler des Gymnasiums sollten nicht nur bei Marie-Louise Bloesch ein vorübergehendes Heim finden. Herr Beck, Professor der Mathematik inseriert am 17. September 1824: «Unterzeichneter hat

die Ehre hiermit anzuzeigen, dass er nunmehr in den Stand gesetzt sei, Knaben, die das Bielerische Gymnasium besuchen wollen, in Kost und Wohnung aufzunehmen. Für eine durch Vernunft und Liebe

geregelte häusliche Erziehung, so wie für gewissenhafte väterliche Aufsicht und wissenschaftliche Nachhilfe, überall, wo es nötig sein könnte, bürgt das seit vielen Jahren ihm als Lehrer und

Aufseher geschenkte Zutrauen. Der jährliche Preis ist 30 Louis d'or, worunter die freie Benützung der öffentlichen Lehr-stunden, die in allen üblichen Fächern von 9 Lehrern, in beiden Sprachen,

erteilt werden, mit inbegriffen ist. Sollte der eine oder der andere Schüler viele, auf den künftigen Beruf berechnete, auch von andern Lehrern zu gebende Neben-stunden, nehmen sollen, z. B. im

Englischen, Italienischen, in Besondern Teilen der Mathematik usw., so wäre der jährliche Pensionspreis 40 Louis d'or.»

1821

Le corps des cadets

Au cours des premières années de son existence, le gymnase de Bienne se développa de façon réjouissante. Ses élèves formèrent dès 1821 un corps militaire, armé de sabres, de fusils venant de Bellefontaine, portant shako et uniforme bleu avec pantalons blancs les jours de fête. Un groupe de fifres et de tambours fut constitué, le préfet offrit un drapeau et le gouvernement bernois mit deux petits canons à la disposition de la jeunesse biennoise. Le corps des cadets biennois faisait bonne figure aux rassemblements qui furent organisés à cette époque à Berne, Bienne, Thoune et Berthoud.[25] Les gymnasiens biennois assistèrent le 22 juin 1822 à l'inauguration du monument commémoratif de la bataille de Morat.[24]

Einweihung des Obelisken für das Gefecht von St. Niklaus am 5. 3. 1798 in Merzligen, St.Niklaus

Mit der Preisausteilung am Schulfest vom Bieler Gymnasiums, verband sich 1824 die patriotische Einweihung des Denkmals von St. Niklaus, welches von Mülinen,

Oberamtmann von Nidau und Präsident des Administrationsrats des Gymnasiums, errichten liess. Ein Obelisk aus Marmor, mit den Namen der 14 Gefallenen, wo das Gefecht der Berner gegen die

Franzosen am 5. März vorfiel. Der Zeitpunkt zur Einweihung dieses Monuments war derselbe Tag, an welchem die benachbarte Jugend von Biel ihre Jahresfeier beging. Nidau und Gottstadt waren zur

Teilnahme eingeladen. Angelangt auf der Höhe, feuerten die fahnenschwingenden Schüler des Gymnasiums eine Generalsalve ab. Darauf, einen halben Kreis um den Obelisken bildend, wurde Johann Ludwig

Ambühls Lied: «Fliesst der Wehmut heil'ge Träne, Opferhelden schlummern hier» gesungen.[26]

1824

Gründung einer neuen Bibliothek

Für die internen des Gymnasiums existierte schon 1817 eine kleine Hausbibliothek. 1825 entsteht eine zweite, allen Gymnasiasten zugängliche Schülerbibliothek. Zu den ersten Anschaffungen gehören

folgende Werke: die Jungendschriften von Campe, Bourquin, Florian, Salzmann und Zimmermann. Der Bieler Bürger Jakob Moll unterstützt die Bibliothek mit 30 Louis d’or.[9] Für den Unterhalt der Bibliothek hatten die Schüler ein Schulgeld von 4 Batzen im Quartal zu

entrichten.

Eine teure Schule

1825 wurde ebenfalls ein Vorbereitungskurs für sprachlich ungenügende Schüler eingerichtet und dafür vom Besucher 2 Franken im Monat erhoben. Die Schüler hatten ferner 5 Batzen jährlich für

die Instandhaltung der Schiesswaffen zu bezahlen und 6 Franken im Jahr für den Turnunterricht. Das Schulgeld wurde für die Schüler langsam teuer, so dass der Eindruck entstand, der Besuch des

Gymnasiums entscheide mehr über den Geldbeutel als über die Intelligenz. Um 1825 machte das ordentliche Schulgeld etwa 27 % der Einnahmen der Schule aus.[5]

1825 gab es in Biel drei Schulgattungen:

1) Primarschule erster Ordnung: Burgerschule und Einsassenschule (Tagesschule)

2) Primarschule 2. Ordnung (Einsassenschule)

3) Gymnasium

1825

Zweisprachigkeit

Das dem Gymnasium angeschlossene Internat - ein Drittel der Schüler waren Pensionatsschüler - hatte die Besonderheit, dass in der Alltagskonversation abwechselnd die deutsche und die französische

Sprache verwendet wurden. Vierzehn Tage lang wurde Deutsch gesprochen, eine Woche lang Französisch. Auch der Gottesdienst an jedem dritten Sonntag wurde auf Französisch abgehalten. Ein sehr

originelles System, das von Erfolg gekrönt sein sollte. Der zweisprachige Charakter des Gymnasiums führte bald zu ernsthaften Schwierigkeiten. Die Schüler beider Sprachen nebeneinander zu

platzieren, konnte in einem zweisprachigen Kanton als interessanter politischer Akt erscheinen. Man darf nicht vergessen, dass die reformierten jurassischen Gemeinden über 2000 Franken an

Zusatzrappen zugunsten des Gymnasiums zahlten. Bald überzeugte man sich jedoch von der Unmöglichkeit eines zweisprachigen Unterrichts. Die französischsprachigen Schüler wurden in eine

Vorbereitungsklasse eingeteilt, nach der sie den Unterricht in deutscher Sprache besuchen mussten. In der Tat war das Berner Juragymnasium zu einer deutsch-bielerischen Schule mit vertieftem

Französischstudium geworden.[25]

Le bilinguisme

Le pensionnat attaché au Gymnase - le tiers des élèves étaient internés - avait la particularité d'alterner l'emploi des langues allemande et française dans la

conversation courante. Durant quinze jours, on parlait allemand, pendant une semaine français. De même, chaque troisième dimanche, le culte était célébré en français. Système bien original, et

qui devait être couronné de succès. Placer côte à côte les élèves des deux langues, cela pouvait paraître un acte politique intéressant dans un canton bilingue. N'oublions pas d'ailleurs que les

communes jurassiennes réformées payaient plus de 2000 francs de centimes additionnels en faveur du gymnase. Cependant, on se convainquit bientôt de l'impossibilité d'un enseignement bilingue. Les

élèves de langue française furent placés dans une classe préparatoire après laquelle ils devaient suivre les leçons en langue allemande. En fait, le Gymnase jurassien bernois était devenu un

établissement biennois allemand avec étude approfondie du français.[25]

Die Preismedaillen vom Bieler Gymnasium von 1826 bis 1836

Schulprämien für gute Leistungen waren in Biel schon im 17. Jh. bekannt, angeregt von dem aus Colmar vertriebenen Pfarrer Elias Pelletarius (Pfarrer in Biel von 1628 bis 1636) in seinem Nachtrag

zur Schulordnung von 1625. Letztere sah neben der Einführung der Rangordnung die Ausrichtung von Examen Prämien in Form von Geldgaben vor, um die Schüler zum Wetteifern zu veranlassen. Nach der

Schulordnung von 1763 wurden die Examensgelder abgeschafft und für den betreffenden Betrag Bücher als Gaben angeschafft.[1]

Von Beginn an zeichnete das Gymnasium Examensprämien aus. Zuerst bekamen die Schüler ab 1818 Bücherprämien, dann Bücher und Medaillen und schliesslich nur

Medaillen.[5] Die Medaillen liess man sich zuerst von Bern kommen. 1824 kamen

sogenannte bernische Gärtnerpfennige zur Verteilung. Bei den jährlichen Promotionsfeiern des Gymnasiums wurden jeweils für die besten Leistungen grosse und kleine Schulpreise verteilt in Form von

Medaillen. Diese teilte man am Tag nach den Examen aus. Ein steifes Zeremoniell regelte den Gang der Preisverteilung. Von 1826 an liess Biel auf eigene Kosten durch den Münzmeister Christian

Fueter in Bern zwei Medaillen schlagen, die als Prämien zu steter Erinnerung an besonderen Fleiss und gute Leistungen dienen sollten, «zur Aufmunterung».[3] Für die Herstellung von 4 Münzstempeln zahlte die Stadt 144 Franken.[5] Eine grössere Medaille, im Wert von zwei alten Franken (gleich 20 alten Batzen), wurde als erster

Preis verliehen und eine kleinere, im Wert von einem alten Franken (gleich 10 alten Batzen), als zweiter Preis. Waren drei Preise in einem Fach zu vergeben, so gab's grosse Medaillen für den

ersten und zweiten Preis und eine kleine für den dritten. Es wurden für jedes Fach Preise verliehen, auch für Zeichnen, Schreiben und Turnen. Besonders tüchtige Gymnasiasten errangen sich mehrere

Preise, so Friedrich Miescher (1811-1887), der berühmte Medizinprofessor, der an einem Fest neun Preise errang. 1832 wurden nur Medaillen verliehen, in den anderen Jahren, von 1826 bis 1836,

Medaillen und Bücher, im Gesamtwerte von 100 alten Franken pro Jahr.

Das Total der angefertigten Medaillen ergab 455 Stück; viele davon sind verloren gegangen oder eingeschmolzen worden. Die Zahl der ausgeteilten grossen Medaillen beträgt 150, die der kleineren

300. Die grössere Medaille wurde von Graveur Grüner gestochen. Ab 1837 wurden an der zur Sekundärschule degradierten Anstalt nur noch Bücherprämien verliehen, die in späteren Jahren gänzlich

eingestellt wurden.[3]

Am Juni 1881 wurde der Engelsbrunnen an der Obergasse auf die Längenaxe derselben versetzt. Beim Wegräumen des alten Fundamentes stiessen die Arbeiter auf eine runde

bleierne Büchse. Diese enthielt unter anderem die Silberne Gedenkmünze mit der Inschrift «Der Ausdauer ihre Krone», der Errichtung des hiesigen Progymnasiums gewidmet. Aus der Jahreszahl 1563,

welches sich auf einem Blatt fand, war zu entnehmen, dass der Brunnenstock mit der Bildhauerarbeit aus diesem Jahr stammt und dass eine erste Versetzung 1828 stattfand.[4]

Grosse Prämienmedaille

Vorderseite: «Das Gymnasium von Biel». Gekrönte, sitzende weibliche Figur (die Stadtgöttin) mit einem Füllhorn, lehnt sich an einen Schild mit dem Wappen von Biel (zwei gekreuzte Beile in rotem

Feld) und bietet mit der rechten Hand einen Lorbeerkranz dar. Neben am Boden G. Im Abschnitt: MDCCCXXVI.

Rückseite: «Der Ausdauer ihre Krone» umgeben von einem Eichen- und Lorbeerkranz. Laubrand. Durchmesser 33 mm., 15 Gramm.[6]

Kleine Medaille

Vorderseite: Ausgeschnittener, senkrecht schraffierter Schild mit dem Stadtwappen (zwei gekreuzte Beile in rotem Feld). Umschrift, unten rechts beginnend: «Das Gymnasium von Biel». Doppelter

Rand, aus kleinen länglichen Strichlein bestehend.

Rückseite: Innerhalb zweier Räder wie auf der Vorderseite ein Kranz, gebildet durch Eichenblätter rechts und Lorbeerblätter links, die unten durch eine Bandschleife zusammengebunden sind. Darin

in drei Zeilen die Schrift: «Dem aufstrebenden Fleisse». Laubrand-Kante. 29 mm., 7½ Gramm. In Silber.[7]

1826

Les médailles du Gymnase de Bienne

L’inauguration solennelle du Gymnase eut lieu le 15 septembre 1817. Dès 1826, le Gymnase fit frapper à Berne deux médailles qui devaient récompenser les collégiens

les plus assidus et les plus brillants. La grande, d’une valeur de deux anciens francs (= 20 anciens batz), était décernée au premier lauréat, la petite, valant un ancien franc (= 10 anciens

batz), était remise au second.[12]

Première médaille

Avers

La déesse de la cité, tenant une corne d’abondance dans sa sénestre et une couronne de laurier dans sa dextre tendue, appuyée sur le blason de la ville.

Légende: «Das Gymnasium von Biel» (le Gymnase de Bienne). Exergue: MDCCCXXVI

Revers

Dans une couronne, moitié laurier, moitié chêne, l’inscription: «Der Ausdauer ihre Krone» (à la persévérance sa couronne).

Le Seconde médaille

Avers

Écu hachuré verticalement portant le blason de la cité. Légende: «Das Gymnasium von Biel» (le Gymnase de Bienne).

Revers

Dans une couronne, moitié chêne, moitié laurier, l’inscription: «Dem aufstrebenden Fleisse» (au zéle qui fait ses efforts).[12]

Kanonen für die Kadetten

1827 übergab die Regierung den Kadetten zwei Kanonen. Nach der Aufhebung des Gymnasiums wurde das Obligatorium abgeschafft und eine neue Uniform eingeführt, bestehend aus eine grauen Kleid und einer hellblauen Mütze. Der Kadettenkorps erhält 1828 die Ehre bei der Abreise der Grossfürstin Helena von Russland, als sie zu Nidau eine Barke besteigt, zu paradieren.

Bauliche Veränderungen

Im Jahr 1827 kam es zu einer ersten einschneidenden baulichen Veränderung: Ein Stück Stadtmauer westlich vom Gymnasialgebäude wurde wegen Baufälligkeit abgerissen. Mit dem spätmittelalterlichen Bauschutt wurde ein weiteres Relikt des Spätmittelalters zum Verschwinden gebracht: Der ehemalige Stadtgraben, der infolge der Erstellung des neuen Schüsskanals entwässert wurde, füllte man auf. An Stelle des Stadtgrabens entsteht das Scheuergässlein. Ab diesem Jahr erhielt das Gymnasium von der Stadt einen jährlichen Zuschuss von 200 Franken für Innenreparaturen.[9]

1827

Die Familie Morel

und das Bieler Gymnasium

La famille Morel et

le collège de Bienne

Charles-Ferdinand Morel (1772-1848)

Initiant vom Gymnasium

Charles-Ferdinand Morel, Sohn des Gutbesitzers und Pfarrers von Corgémont, absolvierte seine Schulzeit in Biel, studierte Theologie in Basel, war dann einige Zeit Feldprediger bei einem fürstbischöflichen Regiment und folgte 1796 seinem Vater ins Pfarramt. Als 1798 das Erguel an Frankreich überging, wurde er, als einer der geachtetsten und einflussreichsten Männer des Bistums, Präsident des Administrationsrates, später Mitglied des sich in Colmar versammelnden Conseil General. 1801 heiratete er die französischsprachige Schriftstellerin Isabelle de Gélieu (1779-1834). In geistlicher und weltlicher Stellung wohnte er 1804 der Kaiserkrönung in Paris bei und nahm später unter Bern, wichtigen Anteil an Allem, was die Administration seines Landesteiles und die kantonale Verfassung betraf.[17] Auf ökonomischem Gebiet führte er die Verwendung von Maschinen im Ackerbau ein. Führend beteiligt war er an der Gründung der «caisse centrale des pauvres du district de courtelary» (1816) und der Amtsersparniskasse von Courtelary (1827).[16] Charles-Ferdinand Morel förderte zusammen mit Neuhaus in politischer Hinsicht das Bieler Gymnasium. Seine beiden Söhne Charles-Ernest und Jules Morel nahmen im Gymnasium Unterricht.

Charles-Ferdinand Morel (1772-1848)

Initiateur du gymnase de Bienne

Charles-Ferdinand Morel naquit le 4 septembre 1772. II étudia au Collège de Bienne, puis à l'Université de Bâle, où il acquit, en 1789, à l'âge de 17 ans, la licence en théologie. Entré en

qualité d'aumônier au service de France, dans le Régiment de Reinach, il quitta le service après le massacre des Suisses en 1792. Revenu au pays, il succéda à son père en qualité de pasteur de la

paroisse de Corgémont, en 1796.[19] Durant la période révolutionnaire, il fut un

des rares pasteurs du Vallon à exercer son ministère. II épousa en 1801 Isabelle de Gélieu, fille du pasteur de Colombier. Ils ont 3 enfants: Cécile, née en 1802, Jules, en 1804, et

Charles-Ernest, en 1808. Député au Conseil départemental, Charles-Ferdinand Morel assista comme tel au couronnement de Napoléon Ier, en 1804. Il publia en 1811, à Strasbourg, «Abrégé de

l'histoire et de la statistique du ci-devant Evêché de Bâle, réuni à la France en 1793». Suite à la disette de 1816, il fonda la même année la caisse centrale des pauvres, qui deviendra par la

suite l'Association des œuvres d'utilité publique du district et la Caisse d'épargne en 1828. Le pasteur Morel fut nommé doyen de la classe d'Erguel par le Petit Conseil de Berne, en 1824, et

député à la constituante bernoise en 1830.[18] Charles-Ferdinand Morel n'a pas

seulement encouragé le gymnase de Bienne d'un point de vue politique. Ses deux fils, Charles Ernest et Jules Morel, fréquentèrent le gymnase de Bienne à ses débuts. Les deux, après de premières

études brillantes, avaient embrassé la carrière médicale. Charles-Ferdinand Morel est décédé dans sa maison natale le 7 mai 1848. Le district, reconnaissant, inaugura un buste à sa mémoire le 31

juillet 1865, à Corgémont.[18]

Jules Morel (1804-1838), Arzt

Schüler am Gymnasium von 1818 bis 1819

Jules, der ältere der beiden Söhne von Charles-Ferdinand Morel, hielt sich 1818 und 1819 am Bieler Gymnasium auf. Dann setzte er seine Ausbildung am Kollegium in Delsberg fort. Jules bekam eine

Stelle als Arzt in Saint-Imier. Er hatte sich den Hang zum Alkohol zugezogen, als er als Hilfs-Chirurg-Major im 7. Regiment der königlichen Garde in Paris arbeitete und 2000 Francs verdiente.

Nebenbei übersetzte er einige Artikel aus deutschen Zeitungen. Vergeblich versucht sein Vater, ihn von seinem Alkoholproblem loszureissen. In seiner Verzweiflung bat er Pastor Bandelier in einem

ergreifenden Brief vom 12. Juli 1836 um Hilfe, in dem er seinen Kummer und seine Verzweiflung darüber zum Ausdruck brachte, dass sein Sohn in den Abgrund des Alkoholismus geraten war. Alphonse

Bandelier nahm Jules Morel in sein Pfarrhaus auf, wo er ihn Tag für Tag betreute. Am Weihnachtstag 1839 fiel Jules Morel auf dem Heimweg von Villeret nach Saint-Imier, nachdem er erneut seiner

Neigung zum Alkohol nachgegeben hatte, auf der Strassenböschung hinunter. Man fand ihn dort erfroren.[20]

Jules Morel (1804-1838), Médicine

Élevé du gymnase de Bienne de 1818 et 1819

Jules, l'aîné des deux fils de Charles-Ferdinand Morel, séjourna à Bienne en 1818 et 1819, soit dans les débuts du gymnase, et il poursuivit ses études au collège de Delémont. Jules travaillait

comme médecin a Saint-Imier, s'était laissé entrainer à l'alcoolisme. II avait contracté ce penchant a la boisson alors qu'il était aidé-chirurgien-major au 7e régiment de la Garde royale à

Paris, avec 2000 francs d'appointements. Il gagne aussi un peu d'argent en traduisant quelques articles de journaux allemands. En vain, son père cherche à l'arracher à son vice. En désespoir de

cause, il fait appel à l'aide du pasteur Bandelier en une lettre poignante du 12 juillet 1836, dans laquelle il exhale son chagrin et sa détresse de voir son fils rouler dans l'abime de

l'alcoolisme. Alphonse Bandelier accueille Jules Morel dans sa cure et le suit jour après jour. Le jour de Noël 1839, ayant de nouveau cédé à son penchant à la boisson, Jules Morel, rentrant de

Villeret à Saint-Imier, tombe sur le talus de la route. On le retrouve gelé.[20]

Charles-Ernest Morel (1808-1883), premier médecin de l'hôpital de Fleurier

Elève du gymnase de Bienne de 1821 à 1824

Charles-Ernest Morel naquit à Corgémont le 25 novembre 1808. Il était le fils du pasteur Charles-Ferdinand Morel (1772-1848), dit le doyen Morel, un des hommes les plus distingués du XIXe siècle,

(à qui le vallon de Saint-Imier devait sa prospérité et même sa nationalité helvétique), et d'Isabelle Morel-de Gélieu (1779-1838), poétesse de talent. II entra au collège à treize ans, après

avoir suivi le premier enseignement, comme son frère Jules et sa sœur Cécile, dans la maison paternelle. La vie d'internat devait lui paraitre monotone, après les belles années passées dans son

village, auprès des siens. II envoie de fréquentes lettres à ses parents. Dans la première, il déclare: «Je suis très bien au Collège. J'ai fait quelques connaissances.» Dans les lettres

suivantes, ce sont des nouvelles personnelles: «Aujourd'hui, c'est la revue, mais je ne peux pas y aller parce que j'ai les arrêts...» II ne dit pas pour quel crime il était puni! «Je me porte

très bien, je m'accoutume de plus en plus...» «Je me réjouis beaucoup de revoir la Mama, il me semble déjà que je l'embrasse...» II écrit en mars 1822: «Je n'ai pas été au bal masqué... Hier,

nous avons été avec nos fusils dans les champs et nous avons fait des décharges qui sont assez bien allées...»[21] Au retour d'une visite des élèves du gymnase de Bienne à leurs camarades bernois, Charles Morel fait un récit détaillé de ces

journées de fêtes à ses parents:

«Vous savez que l'automne passé, la ville de Bienne invita les jeunes gens de l'école verte de Berne à venir passer quelques jours ici. Je crois aussi vous avoir dit que les deux collèges

exercèrent ensemble, qu'ils eurent un bon goûter en plein air, et qu'on leur donna une partie à l'Île de St. Pierre, où ils s'amusèrent beaucoup, et qu'en un mot, ils eurent beaucoup de joie et

de plaisir.»

«La ville de Berne invita à son tour les jeunes gens de Thoune, de Berthoud et de Bienne. A la nouvelle de cette fête, nous eûmes une grande joie; dès lors, on ne pensa plus qu'à aller exercer,

qu'à se mettre en ordre, et qu'à faire tous les préparatifs nécessaires. On choisit deux des plus grands d'entre les écoliers pour sapeurs; tout le monde se fit faire des gibernes; les officiers

et les sous-officiers se procurèrent des sabres; les uniformes auxquels il manquait quelque chose furent arrangés, enfin tout fut mis en ordre.»[21]

«Un écolier de Berne qui a le grade de lieutenant vint quelques jours avant que l'on partît pour nous mettre au fait des manœuvres que nous devions y faire, car

notre maître d'exercice n'était pas en état de nous les faire faire. Enfin, la veille du départ, les bourgeois ayant témoigné l'envie de nous voir tout équipés, nous allâmes à la place où nous

avons coutume d'exercer; et lorsque nous revînmes, on nous lut ce que nous avions à observer à Berne: de ne pas nous laisser voir dans les auberges et dans les cafés, et en général de nous

conduire convenablement.»

«L'après-midi, les trois collèges de Berne, Berthoud et de Bienne allèrent s'exercer sur la Schützenmatte. Une foule immense de spectateurs s'y étaient rassemblées. Les collégiens de Thoune

furent spectateurs, car ils n'ont pas de fusils, ils tirent à l'arbalète. Une partie des collégiens de la maison des Orphelins amenèrent deux canons. Notre commandant Weyermann était à cheval.

Nous restâmes là jusqu'à 5 heures. Dès que nous avions chanté une pièce, quatre jeunes gens de Thoune sonnaient du cor.»[21]

Le séjour de Charles Morel au gymnase de Bienne se poursuivit jusqu'en 1824. Après avoir fréquenté le collège de Bienne, le jeune Charles se rendit à Strasbourg et à

Paris pour y étudier la médecine. Son frère l'avait précédé dans cette carrière et s'était fixé à Saint-Imier. Ce frère aîné, très peu d'années après, périt dans une tempête d'hiver,

victime de son dévouement professionnel. En 1835, Charles Morel s'installe à Couvet, il y rencontre sa future femme, Cécile Ducommun, qu'il épouse quatre ans plus tard. Il s'établit plus

tard à Fleurier. Le 14 mai 1868, l'hôpital de Fleurier était inauguré. Selon les statuts de l'époque, deux médecins de la localité se relayaient semestriellement pour assumer la tâche de chef de

l'établissement, les Drs Charles-Ernest Morel et Adolphe Anker. Le Dr Morel fut le premier à entrer en fonction.[22] Un petit appartement de la maison qui est maintenant celle du Comptoir d'escompte fut son premier logis, mais pour peu de

temps. Il décède à Fleurier le 12 novembre 1883.[23]

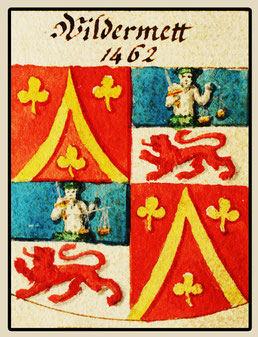

August Wildermeth (1810-1888), Müllermeister

Schüler vom Gymnasium von 1820 bis 1827.

Karl August Wildermeth (Wildermett) kam am 26. September 1810 in Biel als Sohn von Sigmund Heinrich Wildermeth (1765-1847) und Katharina Rengger zur Welt. Sein Vater

wurde am 1. Juli 1800 von der damaligen französischen Regierung zum Maire der Stadt Biel ernannt und bekleidete dieses Amt bis 1913. Sein Bruder Heinrich Sigmund Wildermeth (gest. 1883) war der

Stifter des Bieler Kinderspitals.

1846 heiratete August Wildermeth in Ligerz Julie Fanny Neuhaus (gest. 1887). Ihre Kinder waren Julie Ida (1853-1917), die 1876 Ernst Friedrich Emil Bloesch heiratete und Martha Joséphine Fanny

(1854-1909), die den St. Galler Maschinenfabrikanten Carl Wenner heiratete.[1]

1853 kommandierte August Wildermeth als Hauptmann den historischen Festzug am Bundesfest in Bern. 1864 beschloss die Spitalkommission sein Grundstück beim Pasquart

zu kaufen, um darauf ein neues Gemeindespital zu erstellen. 1868 baute er in Mett die jahrhundertealte «Wildermeth-Mühle» auf ihren alten Fundamenten neu auf. Nach einem Rechtsstreit im

Zusammenhang mit der Kinderspitalstiftung seines Bruders, veräusserte er die umfangreiche Familienbibliothek und die Urkundensammlung. Ein Teil gelangte an die Preussische Staatsbibliothek

in Berlin, der andere wurde vernichtet. Er starb 1888 im Alter von 78 Jahren als letzter Spross der Bieler Familie Wildermeth und wurde auf dem Friedhof Mett beigesetzt.[1]

1820-

1827

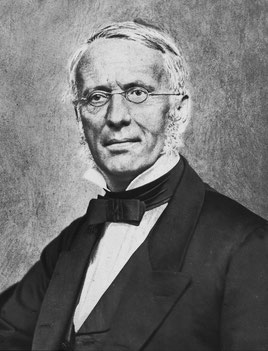

Friedrich Miescher-His (1811-1887), Arzt, Lehrer

für Pathologie und Anatomie, Naturforscher

Schüler am Gymnasium Biel von 1824 bis 1827

Friedrich Miescher kam am 2. März 1811 als jüngstes von 6 Kindern des angesehenen Landwirts und Tuchhändlers Johannes Miescher (1771-1846) und der Susanna, geborene Schmid (1772-1819) in

Walkringen im Emmental zur Welt.[32] Seine vier ältesten Brüder wurden von Pestalozzi geschult, bevor dieser sein Institut von Burgdorf nach Yverdon

verlegte. Nach dem frühen Tod seiner Mutter verbrachte Friedrich seine Schuljahre zuerst in dem berühmten Erziehungsinstitut von Pfarrer Johann Jakob Schnell in Ligerz am Bielersee. Dort erhielt

er eine bessere Schulbildung, als es in seinem Heimatdorf möglich war und konnte sich auf die alten Sprachen spezialisieren.

1824-

1827

Von 1824 bis 1827 war er Schüler und Pensionär vom Gymnasium Biel. Hier befreundete er sich mit dem Sohn der Pensionsleiterin Marie-Louise Bloesch, dem späteren

Politiker Eduard Blösch (1807-1866).[32] Ursprünglich zum Kaufmann bestimmt, trat der 17-Jährige als Lehrling in das Geschäft seines Vaters «Johann

Miescher & Söhne» ein, indem, wie der Name sagt, auch seine älteren Brüder beschäftigt waren. Inspiriert von Dr. Abraham Maret (1783-1866), der oft zu Besuch nach Walkringen kam, verliess er

das Geschäft, um sich 1828 an der Berner Akademie dem Studium der Medizin zu widmen. 1830 bestand Miescher das Examen philosophicum. Er widmete sich weiterhin den praktischen Fächern. Unter

seinen Lehrern nahm er Emanuel Eduard Fueter (1801-1855) zum Vorbild, welches für ihn das Ideal eines praktischen Arztes verkörperte.[35] Miescher blieb als Mitglied der Studentenvereinigung «Zofingia» bis 1832 in Bern.[27]

Daneben befasste er sich mit der Naturwissenschaft.

Als Mitglied der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft nahm er in Basel am 14. September 1832 zusammen mit Louis Agassiz an deren Sitzung teil. Miescher teilte die von ihm gemachte Beobachtung eines neuen Monostoma, das er

bijugum nannte, und die Resultate seiner darüber angestellten anatomischen Untersuchung, unter Vorweisung von Zeichnungen und Präparaten. Ab 1832 studierte er an der

Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin, wo ihn der Naturforscher und Physiologe Johannes Müller begeisterte. Auf seine Anregung und unter seiner Aufsicht entstand im Laufe der nächsten

Jahre eine Reihe von Untersuchungen über die Struktur und Entwicklung des normalen Knochengewebes und die pathologische Anatomie der Knochenkrankheiten, von welcher er einen Teil als

Doktordissertation veröffentlichte. Er doktorierte am 9. Januar 1836 und publizierte seine Ergebnisse in dem für die Anatomie und Pathologie des Knochengewebes wichtigen Werk «De

inflammatione ossium eorumque anatome generali».[27] Gewidmet war es seinem Vater Johannes Miescher, Eduard Fueter in Bern und Johann Müller in Berlin. Etwas

schüchtern sagte Miescher: «Meine Abhandlung über die Knochen ist ein Versuch, ober besser ein Versuch zu einem Versuch, wie nach meiner Ansicht die pathologische Anatomie zu behandeln wäre.»

Vieles was Miescher erstmals nachgewiesen hatte, wurde zum festen Bestandteil der Medizin. Johann Müller schrieb 1837 in der neuen Auflage der Physiologie über Mieschers Untersuchungen der

Knochenregeneration. Froriep hatte eine Anzahl Abbildungen in seine chirurgischen Kupfertafeln aufgenommen. Die Ernennung zum ordentlichen Professor folgte am 18. März 1837, wenige Monate nachdem

sein Werk im Druck erschienen war. [35]

Friedrich Mieschers Arbeitsort, die «Alte Universität» (Unteres Kollegium) am Rheinsprung 9 und 11, bis 1939 Hauptsitz der Universität. Sämtliche Anstalten für normale, vergleichende und pathologische Anatomie sowie für Physiologie befanden sich bis Ende der 1870er Jahre in den Räumen des unteren Kollegiums. Als Erweiterung wurde einer Baracke im Hof eingerichtet, in welcher der Seziersaal der Zoologie untergebracht war. Mieschers Arbeitsort hatte lange Zeit die Züge eines Provisoriums. Erst 1885 konnte auf dem Areal des Werkhofes neben dem Petersplatz ein neues Gebäude für Anatomie und Physiologie namens Vesalianum errichtet werden. Foto: Bildarchiv ETH-Bibliothek Zürich, Photoglob-Wehrli AG, F 4529, CC BY-SA 4.0 [34]

1837 berief der kleine Rat von Baselstadt den 26-jährigen Miescher, der noch in Berlin weilte, auf Vorschlag des Erziehungskollegiums als Professor für allgemeine Physiologie, Pathologie und pathologische Anatomie an die Universität Basel.[35] Die Verhältnisse der Basler Hochschule waren nach der Teilung des Kantons bescheiden.[27] Dekan Heinrich Schiess: «Als Miescher anfing an unserer Universität zu wirken, war dieselbe noch in ihren Grundfesten erschüttert durch schwere politische Wirren.»[32] Die Universität war schlecht besucht, sodass Miescher in den ersten zwei Semester überhaupt keine Hörer hatte.[30] Gering waren auch seine wissenschaftlichen Hilfsmittel. Miescher beschaffte sich ein grosses Mikroskop, welches wohl das erste zu wissenschaftlichen Zwecken verwandte Instrument dieser Art in Basel war. Einigen Ersatz bot das freundschaftliche Entgegenkommen vieler Kollegen, sowohl innerhalb der Universität als im Kreise der jüngeren Basler Ärzte. Miescher wendete neben seinen Lehrfächern lebhaftes Interesse der Anatomie und Entwicklungsgeschichte niederer Tiere zu. Über seine Beobachtungen aus dem Gebiet der Eingeweidewürmer hielt er mehrere Vorträge in den Sitzungen der schweizerischen wie der Basler naturforschenden Gesellschaft (über Entwicklung von Strongylus 1837, über Monostoma bijugum, über Distomen, über Acarus folliculorum). Sie wurden in verschiedenen Berichten publiziert.[27] Dank diesen Gesellschaften blieben die Uni-Lehrer in Basel. Bis 1844 hielt er 8 Mal in der medizinischen, 12 Mal in der naturforschenden Gesellschaft Vorträge. Zu der naturforschenden Gesellschaft führte Miescher je einmal das Präsidium und das Vizepräsidium, während der medizinische Verein ihm zweimal den Vorsitz übertrug.[35] Besonders beschäftigte ihn die Helminthologie, dessen Rätsel er mit dem Studium der Eingeweidewürmer zu lösen hoffte.

Im Winter 1838/39, als nur ein einziger Zuhörer an seinen Vorlesungen teilnahm, der spätere Spitaldirektor und Volksdichter Theodor Meyer-Merian (1818-1867), begab sich Miescher für einige Monate auf eine Studienreise nach Paris und Nizza.[35] Die Ergebnisse dieser zoologischen Studien lieferten einen ersten Grundstock zu einer Sammlung wirbelloser Tiere in der Basler Anatomie. Auch die Flora unserer schweizerischen Alpenwelt war Gegenstand seiner Aufmerksamkeit. Schon als Student hatte er eifrig botanisiert und insbesondere Niesen- und Stockhornkette nach interessanten Pflanzenformen gründlich durchforscht.[27] Am Dezember 1840 eröffnete Miescher die Reihe der öffentlichen Vorträge der naturforschende und die historische Gesellschaft mit einem Vortrag, welcher die Mehrzahl der Anwesenden in eine ihnen ganz unbekannte Welt einführte, in die mikroskopische Welt der Infusionstiere. 1842 hielt er für die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft Vorträge «Über das elektrische Organ des Zitterrochens» (16. 11. 1842) und über die «Anatomie des Ancylus fluviatilis» (14. 12. 1842).

«Friedrich Miescher war einer der gesuchtesten und geachtetsten Ärzte der Stadt Basel.

Viele seiner Schüler wurden selbst Mitglieder der medizinischen Fakultät.»

Heinrich Schiess (1833–1914), Dekan der medizinischen Fakultät der Uni Basel [32]

1843 wurde er Rektor der Uni Basel und versuchte sich zum ersten Mal auf dem Gebiet der historischen Medizin. In diesem Jahr heiratete er Charlotte Antonie His-La Roche (1819-1896), von Basel, die Schwester des Embryologen Wilhelm His in Leipzig, mit der er 44 Jahre glücklich zusammenlebte. Antonie war eine Dichterin und soll bereits mit 17 Jahren ein englisches Drama verfasst haben. Einige ihrer Gedichte sind 1874 in die Basilea poetica aufgenommen worden. Sie dichtete auch den Text zu dem Oratorium «Das neue Paradies» (1845), das vom Dirigenten und Komponisten Ernst Reiter (1814-1875) in Musik umgesetzt wurde. Ihre handschriftlichen Gedichte liegen in drei Bänden vor.[31] Auch Ehemann Friedrich war der Kunst zugetan. Schon in der Studentenzeit galt er als beliebter Sänger und Lautenschläger. Er war Ehrenmitglied des Basler Gesangvereins, sang als Solist in mehreren Konzerten, so in Händels Samson, Haydns Schöpfung und Händels Messias. Als 1848 das eidgenössische Sängerfest mit 500 Sängern stattfand, wirkte Miescher als Präsident des Kampfgerichts für die Wettgesänge.[28] Ihr Haus an der Augustinerstrasse 21 wurde zu einem beliebten Treffpunkt für Freunde der Literatur und der Musik. Die 5 Söhne hörten gespannt zu. Der Lyriker Karl Rudolf Hagenbach (1801-1874) berichtete Jeremias Gotthelf (1797-1854): «Sie ist eine Dichterin, und er ein Musicus und Sänger», das gebe einen guten Klang. Ein so offenes, gastliches Haus wie das Miescherhaus gab es für Studenten nirgends.[33]

Von Bern aus hatte man 1844 zum dritten Mal den Versuch unternommen, Friedrich Miescher als Arzt zu gewinnen. Nach diversen Verhandlungen, an denen sich seine

Freunde Fueter und Blösch beteiligten, wurde er als Arzt ans Berner Inselspital gewählt. Auf seinen Wunsch hin erhielt er dazu als Professor ordinarius honorarius an der medizinischen Fakultät

der Berner Hochschule, den Lehrstuhl für pathologischen Anatomie und Therapie. Diese damals neu begründete Wissenschaft lockte in Bern zahlreiche Studierende an. Im Sanitätskollegium wirkte er

als Präsident. In Bern fanden seine Tätigkeiten als Lehrer, Arzt und Gynäkologe viel Anerkennung. Er hielt Vorlesungen über die Therapie der Nervenkrankheiten.[27] Seit 1845 war er Mitglied der Medizinisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons Bern, ab 1849 deren Präsident. Jeremias Gotthelf sagte, dass es den Patienten schon

bei ihrem Eintritt in Mieschers Krankenzimmer «wohlet». Jedoch begannen politische Parteikämpfe Mieschlers Stellung zu gefährden. Die Freundschaft zu Eduard Bloesch machte ihn in gewissen Kreisen

unbeliebt.[27]

Im Herbst 1850 nahm er eine nochmalige Berufung an die Universität Basel an, wo er die allgemeine Pathologie und die pathologische Anatomie förderte. 1852 leitete er

einen Kurs über Auskultation und Perkussion.[35] 1853 wurde er zum zweiten Mal als Rektor gewählt. Seine Antrittsrede galt Albert von Haller. Seither blieb

Miescher seiner zweiten Heimat Basel treu, auch dann, als ihm 1855 die Berner Regierung die Leitung der Poliklinik übertragen wollte. Ein wichtiges Anliegen war ihm, die Basler medizinische

Gesellschaft auf wissenschaftlicher Basis neu zu gründen und zu beleben. Miescher unterstützte in den massgebenden Kreisen Basels die Hebung der Universität, namentlich der medizinischen

Fakultät.[27] Gemeinsam mit seinen Kollegen Johannes Schnell (1812-1889), Wilhelm

Wackernagel (1806-1885) und Christoph Johannes Riggenbach (1818-1890) veröffentlichte Miescher eine Broschüre zur Rettung der Universität mit dem Titel «Die Universität Basel, was ihr gebricht

und was sie sein soll.» 1854 gab er mit dem gleichen Team eine Broschüre heraus, welche die Gebrechen der Alma mater darlegte. Am 15.1.1855 wurden im Gesetz über die Revision der

Universitätsgesetze die Lehrstühle für Anatomie, Pathologie, Chirurgie und medizinische Klinik endgültig bestätigt. So hatte Friedrich Miescher in Basel das Fach der Pathologie als selbständiges

Wissensgebiet begründet.[28] In den Wintersemestern von 1856 bis 1858 gab er am Spital Obduktionskurse. Beim Universitätsjubiläum 1860 veröffentlichte er

eine historische Untersuchung über die medizinische Fakultät in Basel. Beigefügt war die 17 Jahre zuvor abgefasste Biografie von Felix Plater.[35]

1868 hatte Dekan Friedrich Miescher das Vergnügen, seinem Sohn Johannes Friedrich Miescher-Rüsch (1844-1895) persönlich das Arztdiplom zu überreichen. Er hätte es

gerne gesehen, wenn sein Sohn sich auf das Fachgebiet der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde spezialisiert hätte. Der junge Friedrich war jedoch schon früh an Taubheit erkrankt, was ihm die medizinische

Praxis nicht gerade erleichterte.[29] Er starb mit 51 Jahren an Tuberkulose und machte sich 100 Jahre später als Entdecker der Nukleinsäuren im Bereich der

DNA-Forschung einen Namen.

Anfangs 1870er Jahre wollte Miescher die medizinische Fakultät einer jüngeren Generation überlassen. Er trat 1871 trat freiwillig von seiner akademischen Stellung

zurück um sich nur noch der ärztlichen Praxis zu widmen. Er spezialisierte sich auf Frauenkrankheiten, für welches ihn K. W. Mayer von Berlin angeregt hatte. [27] Er ersuchte die Basler Behörden, im Bürgerspital einige Zimmer für «Frauen mit heilbaren Gebärmutterleiden» zu überlassen.[28]

Aus Gesundheitsgründen hielt er sich im Winter 1872/73 in Südfrankreich und Italien auf. 1879 entstand auf dem Areal des Bürgerspitals ein modernes pathologisch-anatomisches Gebäude. Am 9. Januar

1886 fand sein 50-jähriges Doktorjubiläum statt. Der Direktor lobte ihn für die Verdienste, die er zur Hebung und Entwicklung der Universität und seiner medizinischen Abteilung geleistet

hatte.[32] Friedrich Miescher starb aufgrund eines Herzleidens am 21. Januar 1887. Er wurde auf dem Friedhof Wolfgottsacker beerdigt. Seine Nachlässe

befinden sich in Basel in der Universität-Bibliothek und im Staatsarchiv.

Literatur (Auswahl):

De inflammatione ossium eorumque anatome generali (1836), De ossium genesi, structura et vita (1836), Pathologische Anatomie (1838); Beschreibung und Untersuchung

des Monostama bijugum (1838), Stongylus arnatus, Bfeudohelminthen (1838), Metamorphosen bei den Helminthen (1840); Acari im Inneren lebender Thiere (1843), Eigentümliche Schläuche in den Muskeln

einer Hausmaus (1854), Die Universität von Basel, was ihr gebricht und was sie sein soll (1854), Albrecht von Haller - eine Biografie (1859), Die medizinische Fakultät in Basel und der Aufschwung

unter F. Plater und C. Bauhin. Mit dem Lebensbilde von Felix Plater (1860), Bericht an die med. Gesellschaft in Basel über die in ihrem Auftrag vorgenommenen Untersuchung der Irrenanstalt (1863),

Zur Eidgenössischen Hochschulfrage (1863), Die Histochemischen und physiologischen Arbeiten von Friedrich Miescher, gesammelt und herausgegeben von seinen Freunden. 2 Bände (1897) [35]

Johann Ulrich Ochsenbein (1811–1890), Bundesrat

Schüler des Gymnasiums von 1827-1829

Als zweites von zehn Kindern wurde Johann Ulrich Ochsenbein am 24. November 1811 auf der Schwarzenegg bei Thun geboren, wo seine in bescheidenen Verhältnissen lebenden Eltern eine Wirtschaft mit

dazugehörender Landwirtschaft betrieben. Da sein Vater auch ein sehr gewandter Pferdehändler war, hatte er für die Erziehung der zahlreichen Kinder nicht viel Zeit. Diese Aufgabe übernahm die

Mutter. 7 Jahre verbrachte die Familie Ochsenbein in Granges-Marnand im Kanton Waadt, wo Ulrich in der Schule eines alten, strengen napoleonischen Soldaten die französische Sprache lernte. 1825

übernahm Vater Ochsenbein die Wirtschaft zum Stadthaus mit Posthalterei in Nidau, wo sich Ulrich nun dem Studium der deutschen Sprache widmete, so dass er schon nach kurzer Zeit der Erste seiner

Klasse war.

Durch Lehrer am Bieler Gymnasium erhielt Ochsenbein von 1827 bis 1829 Unterricht in den alten Sprachen, konzentrierte sich besonders auf das Studium der Geschichte und bezog im Frühling 1830 als Student der Rechte die Akademie in Bern. Neben theoretischen Rechtsstudien bildete sich der junge Berner Korpsstudent auf verschiedenen Büros aus, und auch seine militärische Ausbildung ging parallel mit den Studien. Am 27. Dezember 1834 erhielt Ochsenbein nach bestandenem Examen das Patent eines Prokurators der Republik Bern und nach einer nochmaligen Prüfung im Frühjahr 1841 dasjenige eines Fürsprechers. Als Feldweibel nahm er 1833/34 an der eidg. Intervention im Baselland teil und wurde 1834 zum 2. Unterleutnant der Artillerie befördert. Das Studium des Staatsrechtes und der Staatswirtschaft, die Kunde von der Julirevolution in Paris und die beginnende Regeneration in den schweizerischen Kantonen beschäftigten den Patrioten Ochsenbein. Er betrieb die Lektüre der politischen Tagesblätter, schloss sich aus innerster Überzeugung der gegen das Berner Patrizierregiment gerichteten Reformbewegung der drei Gebrüder Schnell aus Burgdorf an und begrüsste schon als Student die Anträge der Radikalen Partei, deren Stütze und Wortführer er schon bald werden sollte.

Infolge der Umwälzungen, die die meisten europäischen Staaten in den dreissiger Jahren durchmachten, suchten und fanden viele politische Flüchtlinge in unserm Land ein Asyl. Hier machten sie in Zeitschriften für ihre freiheitlichen Ideen Propaganda. Dadurch wurde die Schweiz in sehr heikle Affären mit den Nachbarländern, namentlich Frankreich und Deutschland, verwickelt. Ochsenbein nahm sich auch dieser Flüchtlinge an und schrieb begeisterte Artikel in «Die junge Schweiz», ein Organ das als Teil vom «Jungen Europa» die Wiedergeburt aller Völker anstrebte. Als Fürsprecher erfreute sich das Advokaturbüro Ochsenbeins in Nidau bald eines grossen Zuspruchs, und als Präsident der Einwohner-, später auch der Bürgergemeinde Nidau, leistete er derselben wertvolle Dienste. Auf kantonalem Boden suchte Ochsenbein im Verein mit Dr. J. R. Schneider, dem «Retter des Seelandes», die Behörden für die Juragewässerkorrektion zu gewinnen. Ganz besonders aber lagen ihm die Revision der bernischen Verfassung und diejenige des Bundesvertrages von 1815 am Herzen.

Für Ochsenbein hatte die Bekanntschaft mit Prinz Louis Napoleon Bonaparte, dem spätem Kaiser von Frankreich, eine ganz besondere Bedeutung. Er lernte ihn durch Zufall kennen. Ein Biograph Ochsenbeins, Dr. Hans Spreng, schrieb darüber: «Im August des Jahres 1834 wurde der Prinz auf der Durchreise ins Lager nach Thun, an welchem er als bernischer Artilleriehauptmann sich zu beteiligen hatte, in Kirchberg von einem starken Gewitter überrascht und musste in einem Gasthof Quartier nehmen. Während der Nacht schlug der Blitz in das Haus von Ochsenbeins späterem Schwiegervater, Dr. med. Surys. Der Prinz war nun einer der ersten auf dem Brandplatz und half bei der Löscharbeit und der Rettung des Mobiliars und der Bibliothek.»

Dem Prinzen Louis Napoleon zu Ehren veranstalteten die Artillerieoffiziere der Militärschule von Thun einen grossen Empfang, an dem auch Unterleutnant Ochsenbein teilnahm. Ein Jahr später war dieser mit Artilleriehauptmann Bonaparte Schüler des Obersten Dufour, der den jungen Schweizer Offizier seines grossen militärischen Wissens schätzte. Als frisch gebackener Leutnant nahm Ochsenbein im Jahre 1836 an der Besetzung des Berner Juras teil, dessen Bevölkerung durch die sog. «Badener Artikel» in die grösste Aufregung versetzt worden war. Zwei Jahre später stand die Schweiz am Rande eines bewaffneten Konfliktes mit Frankreich, dessen Regierung gebieterisch die Ausweisung des Prinzen Louis Napoleon Bonaparte verlangte. Jedoch hatte man es in der Schweiz satt, sich wie eine französische Provinz behandeln zu lassen, und das französische Ansinnen wurde höflich aber bestimmt zurückgewiesen. Als darauf Frankreich gegen die Schweiz Truppen in Bewegung setzte, um den «voisin turbulent» zu bestrafen, rüsteten die zunächst bedrohten Kantone Genf und Waadt zur Gegenwehr. Bern folgte ebenfalls und so erhielt auch die in Thun garnisonierende Batterie Ochsenbein den Befehl zum Abmarsch an die französische Grenze. Bekanntlich hat dann Prinz Louis Napoleon dem Streit selber ein Ende gemacht, indem er die Schweiz freiwillig verliess.[11]

Im Kanton Bern amtierte Ochsenbein von 1845-1846 als Grossrat, 1846 als Präsident des bernischen Verfassungsrats und 1846-1848 als Regierungsrat. Nach seiner Wahl zum Bundesrat 1848 übernahm Ochsenbein das Militärdepartement. Im deutsch-französischen Krieg 1870/71 übernahm er ein Divisionskommando und das Platzkommando von Lyon. 1882 gehörte er zu den Mitgründern der Konservativen bernischen Volkspartei Ulrich Dürrenmatts, Höhepunkt seines Erfolgs und seiner Popularität war nicht die Tätigkeit im Bundesrat, sondern sein Wirken als Führer der Freischaren und als Wegbereiter der Bundesverfassung von 1848.[10]

1827-

1829

Joseph-Randoald Kuhn (1786-1857), Musikpädagoge

Gesangslehrer am Gymnasium und Progymnasium Biel von 1827 bis 1856.

Joseph-Randoald Kuhn kam am 14. Juni 1786 in Pruntrut zur Welt. Seine Eltern waren der Musiker und Komponist Antoine-Léonce Kuhn (1753-1823) und Marie-Claire Delrieux, die 1783 geheiratet hatten.

Sein Vater amtete als Offizialsekretär und Dirigent der Hofkapelle des Bischofs von Basel. Er war bekannt für seine Psalmen- und Hymnenkomposition, vor allem aber für sein Antiphonarium, das er

für die Bischofskirchen komponierte.[36]

Als 1792 die Französische Revolution und die damit verbundenen Unruhen im Bistum Basel den Fürstbischof von Pruntrut veranlassten, in Biel Asyl zu suchen, wollte sein treuer Kapellmeister

Antoine-Léon Kuhn mit ihm ins Exil gehen und begleitete ihn mit seiner ganzen Familie. Sein sechsjähriger Sohn Joseph Kuhn ahnte damals nicht, dass die Stadt, die er als Flüchtling betrat, später

seine zweite Heimat werden und er hier sein Leben beenden würde. Die Wirren der Revolution zwangen den Fürsten bald, Biel zu verlassen und nach Konstanz zu fliehen. Der ehemalige Kapellmeister

des Fürsten kehrte einige Zeit später nach Pruntrut zurück. Dort wurde die «Ecole centrale» organisiert und Antoine-Léon zum Lehrer für Deutsch, Geschichte, Latein und Französisch ernannt. Ihm

wurde auch die Leitung des Internats anvertraut. Joseph Kuhn besuchte nun einige Jahre diese Schule, an dem sein Vater unterrichtete. 1797 begann er seine Notariatslehre in der Kanzlei eines

Notars in Soulz im Elsass ein, da sein Vater ihn für den Anwaltsberuf vorgesehen hatte. Bereits nach einem halben Jahr gab er das Studium auf und zog es vor, sich von seinem Vater in Pruntrut in

die Geheimnisse der Musik einweihen zu lassen.[37] Joseph Kuhn leitete unter anderem die Militärmusik und komponierte für seine Musiker Märsche, Walzer und

Pas redouplés (ein kadenzierter Schritt, der den Belastungsschritten und dem Marschschritt der Armeen Napoleons I. entspricht). In dieser Zeit begann er auch, Horn zu spielen, ein

Instrument, auf dem er sich später hervortat und zu einem wahren Virtuosen wurde. Von da an stand sein Entschluss fest: Er wollte Musiker werden.[38] Zu

diesem Zweck liess er sich am Pariser Konservatorium bei Cherubini ausbilden. Dies verdankte er seinem Gönner J.A. Watt-Verdan, dem Besitzer der Domäne Löwenburg. Danach wurde er Hornist in

der Leibwache Ludwigs XVIII.[1]

Nach seiner Rückkehr in die Schweiz unterrichtete er zwei Jahre lang als Musiklehrer in Winterthur und Bern. Es folgte eine kurze Tätigkeit im Institut Fellenberg in Hofwil. Ab 1820 war er

Mitglied der Schweizerischen Musikgesellschaft des Kantons Zürich. Er übernahm dann eine Stelle als Gesangs- und Musiklehrer am Institut Zehender in Gottstatt. An sogenannten Leseabenden machte

er Bekanntschaften mit Emil Alexander und Charles Neuhaus, Maire Sigmund Heinrich Wildermeth und Pfarrer Adam Friedrich Molz. Historiker Werner Bourquin im BT: «Molz war ein Freund guter

Hausmusik und imitierte die sogenannten Musikabende. Kuhn war damals noch Lehrer in Gottstatt, von wo er an vielen Samstagen und Sonntagen nach Biel kam, um in einem Freundesquattuor entweder

beim Oberamtmann Gottfried von Mülinen im Schloss Nidau oder dann bei Burgermeister Rudolf Friedrich Neuhaus oder beim alten Meier Alexander Wildermeth an der Schmiedengasse zu

musizieren.»[39] Als Molz Biel verliess, führte Joseph Kuhn die Musikabende weiter und mietete eine Wohnung in Biel.

1827 wurde er als Gesangslehrer ans Gymnasium Biel gewählt. Im gleichen Jahr heiratete er Marianne de Meuron aus Neuenburg (1800-1881). Ihr in Biel geborener Sohn Charles (1831-1888) war Oberst

und von 1866 bis 1871 Regierungsstatthalter. (1) Zu Kuhn Schülern am Gymnasium gehörte u.a. der Komponist Georg Becker (1834-1928). Kuhn baute eine Villa beim Nidautor an der Nidaugasse, die der

Künstler Jean Wolf 1899 mit zwei Aquarellen verewigte, kurz bevor sie 1900 abgerissen wurde (Im Besitz der Kunstsammlung Biel). 1848 gründete er in Biel den Orchesterverein und machte sich um das

musikalische Leben Biels sehr verdient. Als erfahrener Dirigent spielte Kuhn fast alle Instrumente, vor allem aber das Violoncello.[1]

Als versierter Schauspieler war Joseph Kuhn während vieler Jahre die Seele eines Gesellschaftstheaters und leitete auch die dramatischen Aufführungen der Schüler des Bieler Gymnasiums. Er war

auch ein sehr aktives Mitglied der Société Jurassienne d'Emulation. Die Jahrgänge 1856 und 1857 der «Actes» enthalten zwei interessante Artikel, die mit seinem Namen unterzeichnet sind. Sein

Freund Aurèle Robert porträtierte Joseph Kuhn mit einer Bleistiftzeichnung, die im Besitz ist vom «Musée de l’Ecole cantonale de Porrentruy». Er starb in Biel am 12. Februar 1857 mit 70 Jahren.

[38] Seine Memoiren wurden 1935 in der jurassischen Zeitung «Le Jura» vom Historiker G. Amwég, Lehrer in Pruntrut, veröffentlicht. L

Philipp Wilhelm K

1827-

1856

Quellen/Sources: 1) Werner und Marcus Bourquin, Biel Stadtgeschichtliches Lexikon, Büro Cortesi, Biel 1999; - 2) Jacob Wyss, Die alten Wohnstätten des Gymnasiums in Biel zur Erinnerung an den in Frühling 1910 erfolgten Umzug dieser Anstalt, Biel, 1910, Sammlung ZB Solothurn; -3) Revue suisse de numismatique = Schweizerische numismarische Rundschau, Nr. 16, Genf, 1910, S. 336f; - 4) Tagblatt der Stadt Biel, Biel, 12. 6. 1881, S. 4; - 5) Jacob Wyss, Das Bieler Schulwesen während der ersten hundert Jahre bernischer Zugehörigkeit, 1815-1915, Biel 1926; - 6) Numismatische Zeitung, Nr. 10, 1871, S. 53; - 7) Wilhelm Tobler-Meyer, Die Münz-und Medaillen-Sammlung des Herrn Hans Wunderly-v. Muralt in Zürich, 2. Band, Zürich, 1896, S. 175; - 8) Marcus Bourquin, Biel im Wandel der Zeiten, Bern 1980, S137; - 9) Christoph Lörtscher, Dufour Ost und Dufour West: 660 Jahre Stadtgeschichte: Biel, 12. 3. 2000; 10) Beat Junker: «Ochsenbein, Ulrich», in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 01.12.2020, abgerufen 12. 8. 2022; 11) Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader, Nr. 9, 1940, S. 179ff; - 12) Ersparniskasse Biel, 150 Jahre,1823-1973. Gedenkschrift aus Anlass ihres 150jährigen bestehen, Biel 1973, Umschlag; - 16) kb, «Doyen Morel» in Bieler Tagblatt, Biel, 30. 8. 1972, S. 6; - 17) B. Studer, Geschichte der physischen Geographie der Schweiz: bis 1815, Bern 1863, S. 546; 18) Roland Sermet, Journal du Jura, Biel, 30. 10. 1992, S. 11; 19) Charles Junod, Le roman de Cécile Morel in Actes de la Société jurassienne d’émulation, Nr. 62, 1958, S. 155f; 20) Charles Junod, «Le pasteur Charles-Ferdinand Morel» in Actes de la Société jurassienne d'émulation, Nr. 69, 1965, S. 273; - 21) Charles Junod, «L’école Bernoise» in Berner Schulblatt, Nr. 21, 9. 9. 1961, S. 397ff; 22) sp, «Il fut le premier médecin de l'hôpital», FAN - L'Express, Neuchâtel, 10. 11. 1983, S. 9; 23) «Le docteur Charles Morel» in La véritable messager boiteux de Neuchâtel, 1885, S. 44; 24) Berner Schulblatt, Nr. 20, Bern, 2. 9. 1961, S.376f; 25) Jules Savary, «Histoires de écoles jurassiennes», Annuaire de l’instruction publique en Suisse, 1928, S. 206ff; - 26) Neue Zürcher Zeitung, Zürich, 20. 10. 1824, S. 501; - 27) Dr. F. Miescher, «Prof. Dr. Friedrich Miescher» in Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft , 70. Sitzung, Frauenfeld, 1887, S. 157ff; - 28) Hedwig Trinkler, «Die Pathologische Anstalt Basel und ihre Vorsteher» in 151. Neujahrsblatt der Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel, Helbling & Liechtenhahn, Basel, 1973, S. 46ff; - 29) M. de Meuron-Landolt, «Friedrich Miescher-Symposion - Hundertjahrfeier der Entdeckung der Nukleinsäuren» in Bulletin der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissensschaften , Basel, 22. 2. 1969, S. 9ff; 30) M . Frey, «Friedrich Miescher-His und ein Beitrag zur Histopathologie des Knochens» in Desnerus, Band 20, H. R. Sauerländer & Co, Aarau, 1963, S. 99; - 31) Dr. Paul Roth, Staatsarchivar von Basel, «Das Archiv der Basler Familie Miescher» in Der Schweizer Familienforscher, Zürich, 1. 3. 1957, S. 11ff; - 32) Zum Andenken an Herrn Professor Friedrich Miescher-His, geboren den 2. März 1811, gestorben den 21. Januar 1887, Basel, 1887, S. 1ff, Sammlung Universitäts-Bibliothek Basel, NL 305: E 29; - 33) Elisabeth Pistor-Frey und Ernst Ziegler, «Karl Frey, ein Schüler Jacob Burckhardts» in Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde, Band 70, Basel 1970, S. 163; - 34) Ed. Hagenbach-Bischoff, «Die Entwicklung der Naturwissenschaftlichen Anstalten Basels 1817-1892» in Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft, 75. Versammlung, Basel, 1892, S. 24f; - 35) Dr. M. Roth, «Zur Erinnerung an Herrn Professor Friedrich Miescher-His», Basel, 1887, S. 4ff, Universitäts-Bibliothek Basel, UBH Lu 19; - 36) Werner Bourquin, «Die Villa Kuhn- de Meuron an der Nidaugasse» in Bieler Tagblatt, Biel, 12. 12. 1968; S. 10; - 37) S., «Joseph-Randoald Kuhn, de Porrentruy» in Le Jura, Porrentruy, 26. 2. 1857, S. 3; - 38) J. E. Hilberer, «Un promoteur de la musique» in Journal du Jura, Biel, 23. 11. 1936, S. 1 - 39) Werner Bourquin, «Die Molzgedichte sind ein Sprachdenkmal!» in Bieler Tagblatt, Biel, 25. 1. 1944, S. 6

Postadresse: Altstadtleist Biel, Obergässli 11, 2502 Biel/Bienne. Lokal: Brunngasse 11, Tel. 032 323 42 84,

Öffnungszeiten auf Anfrage

Adresse postale: Guilde de la vieille ville, Ruelle du Haut 11, 2502 Biel/Bienne. Local: Rue des Fontaines 11, Tel: 032 323 42 84.

Heures d'ouverture sur demande.