- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1911-1950

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1818

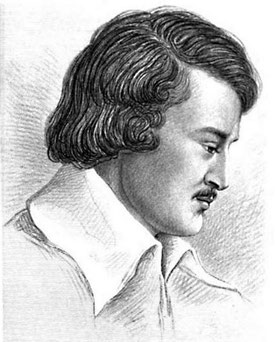

Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1833), Naturforscher, einer der ersten Bieler Gymnasiasten

Schüler des Gymnasiums von 1818 bis 1822

Das Geschlecht Agassiz, Agassis oder Agasse stammt ursprünglich aus Orbe und Bavois, zwei in der Nähe gelegene Waadtländer Bauerndörfer nahe Yverdon. Antoine Agasse war zwanzig Jahre lang Schlossherr von Orbe. Er wurde am 23. Juni 1531 abgesetzt weil er den Lutheranern feindlich gesinnt war und sich den Predigten von Hollard und Viret widersetzte. Er starb am 7. Juli 1551 in Orbe. Diese Familie stellte von da an zahlreiche Verwaltungs- und Gerichtsbeamte in der Stadt und der Vogtei Orbe.[118] In Bavois ist 1539 ein Pierre Agassiz nachweisbar. Einer seiner Nachkommen war Jean-François Agassiz, der 1681 als Pfarrer in Payerne starb. Er war der erste in der Kette von sechs Pfarrern, die der Geburt des Naturforschers vorausgehen.[119] Das Wappen der Familie Agassiz zeigt eine schwarze Elster auf silbernem Grund (Pie noire sur fond d'argent).[94]

Jean Louis Rodolphe Agassiz wurde am 28. Mai 1807 in Môtier-Vully am Murtensee geboren. Sein Vater Louis Benjamin Rodolphe (1776-1837) war dort Pfarrer, seine Mutter Marianne Rose (1783-1867) die Tochter des bekannten Cudrefiner Landarztes Jean-Daniel Mayor (1752-1830). Louis war der älteste seiner Geschwister, dem Bruder Auguste (1809-1877) und den Schwestern Cecile (1811-1891) und Olympe (1813-1886). Sein Vater, ein leidenschaftlicher Fischer, nahm ihn und Auguste oft mit sich aufs Boot, und machte aus den Brüdern perfekte Angler. Keine sieben Jahre alt, hatte Louis sein Aquarium im Brunnentrog des Gartens. Um schön präparierte Skelette zu erhalten, grub der kleine Forscher die Fische in Ameisenhaufen ein. Wenn er sie nach einigen Tagen wieder herausholte, waren die Gräte sauber abgenagt, und er konnte ihre Zusammensetzung genau erkennen.[32]

Während der Badesaison und weit entfernt vom Seeufer, in Môtier oder in Cudrefin, durchsuchten die Brüder Agassiz jeden Stein, unter dem sich ein Fisch verstecken konnte und jedes Mauerloch, das vom Wasser umspült wurde. Sie wurden so geschickt, dass sie kein Fanggerät mehr brauchten, um Fische zu fangen. Es gelang ihnen sogar, einige Arten im See mit der Hand und nur mit kleinen Hilfsmitteln zu fangen. Dies war der Anlass für die bemerkenswerte Veröffentlichung von Louis Agassiz «Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l'Europe centrale.» (Naturgeschichte der Süsswasserfische Mitteleuropas)[1]

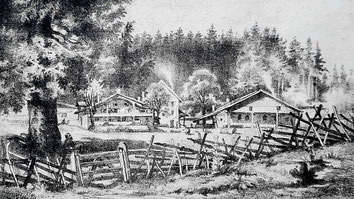

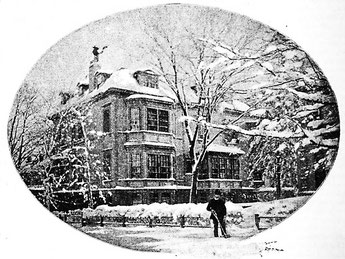

Links: Geburtshaus von Agassiz in Motier-Vully, abgedruckt in «Louis

Agassiz, his life and correspondence, Vol. 1», von Elizabeth Cabot Agassiz, Boston, 1885, S. 9. Foto: AEN, Louis Agassiz, 4.6

Rechts: Der steinerne Brunnen (Agassiz-Aquarium) im Garten, gezeichnet von Frau Elliot. Reproduktion aus «Louis Agassiz, his life and correspondence, Vol. 1», von Elizabeth Cabot Agassiz, Boston, 1885.

Am Bieler Gymnasium

Nachdem der junge Agassiz sein Elternhaus verliess, trat er als 11-jähriger Pensionär von 1818 bis 1822 ins Bieler Gymnasium ein. Zu seinen Mitschülern zählten

laut «Schülerverzeichnis vom Gymnasium Biel 1817-1834» [12] vom Stadtarchiv Biel u.a.:

1817-18 Alexander Schweizer (1808-1888), Theologe

1817-19 Emanuel Schwab (1804-1865), Politiker

1817-19 Jules Albert Morel (*1804)

1817-21 Cäsar Adolf Bloesch (1804-1863), Arzt

1817-21 Friedrich Schwab (1803-1869), Archäologe, Oberst

1817-23 Eduard Eugen Bloesch (1807-1866), Landammann

1818-19 Charles-Louis Verdan (1808-1863), Indienne-Fabrikant

1818-20 Alfred Emile Schaffter (1804-1884)

1818-21 Charles Amédée Schaffter (1802-1860), Arzt

1819-22 Auguste Agassiz (1809-1877), Uhrenfabrikant

Schüler erzählen

Alexander Schweizer: «Eine Bekanntschaft verdanke ich dem gastlichen Umgang meiner Grosseltern mit einer waadtländischen Pfarrersfamilie, welche bisweilen bei uns, oder wir, besonders zur

Weinlese, bei ihr zu Besuch waren. Von den beiden Knaben, die damals meine Spielgenossen waren, hat der ältere, Louis, den Namen Agassiz berühmt gemacht. In Biel wurde für den Kantonsteil sofort

ein Gymnasium gegründet, dessen Direktion samt der ersten Pfarrstelle dem schriftstellerisch bekannten Johann Konrad Appenzeller, spezieller Freund meines Vaters, zufiel. 1818 trat ich als

10-jähriger Knabe ins Bieler Gymnasium und in die Pension von Frau Bloesch. Dort traf ich Agassiz wieder. Ihn nahm ich gewöhnlich des Sonntags zum Mittagessen ins elterliche Pfarrhaus mit. Nicht

ohne Stolz sind wir in der graublauen Uniform der Bieler Gymnasiasten zu Nidau eingezogen, ich ohne zu ahnen, welche spätere Berühmtheit neben mir einherging. Zuletzt hatte ich Agassiz in Zürich

wiedergetroffen, wo er mit seinem früh verstorbenen Bruder August Medizin und Naturwissenschaften studierte.»[74]

Die Theologie und die Evolutionstheorie

Man kann nicht über Agassiz schreiben, ohne seine tiefe Religiosität zu erwähnen, die er mit seinen Forschungen verband und die ihn später in Amerika als «Prediger

der Naturwissenschaften» bekannt machte.

Die Naturwissenschaft hatte mit grossem Interesse begonnen, über die Schöpfungsgeschichte zu debattieren, es gab etwa 50 Theorien. Die einen glaubten an eine zusammenhängende und ununterbrochene

Erdgeschichte. Die anderen meinten, die bestehenden Arten seien die abgewandelten Nachfolger der letzten, die der Schöpfer jeweils durch eine planvolle Katastrophe vernichtet habe. Vertreter der

letzteren Theorie und Gegner Darwins war zu Agassiz‘ Bieler Gymnasialzeit der Rektor Johann Conrad Appenzeller. Ob Louis Agassiz und sein Mitschüler Cäsar Adolf Bloesch, die später an die gleiche

Theorie glaubten, von Appenzeller im Gymnasium beeinflusst wurden, ist möglich, aber nicht belegt.

- Johann Conrad Appenzeller (1775-1850) war in Biel erster Prediger an der deutschen Kirche und erster Direktor des Gymnasiums. Bei seiner Taufe erhielt er den Vornamen Johann Conrad, damit er

durch seine Initialen J. C. A. stets an «Jesus Christus, Amen» erinnert werde. [72] Zu seinen Schüler gehörte der ebenso fromme Louis Agassiz. Appenzeller

interessierte sich für Geologie und war Mitglied der Naturforschenden Gesellschaft. Der verstorbene Naturforscher Max Antennen berichtete im Bieler Jahrbuch 2008 über Appenzeller und zitierte

ihn: «Appenzeller erzählte: ‹Ich erblicke jene seit Jahrtausenden hier (in Biel) thronenden Granitblöcke, als Ruinen eines früheren Weltalters. Sie, diese Denkmäler einer ungeheuren

Erdrevolution, sollen zu einer Zeit hierher geflutet worden sein, wo sich aus der Nacht einer zertrümmerten Weltordnung, eine neue Erde gestaltete. Wo diese Bergwelle, der Jura selbst, zu einer

mit der hohen Alpenmauer gleichlaufenden hundert Stunden langen Schanze gerann.› Was Agassiz über die Bieler Erratiker etwa 20 Jahre später schrieb, erinnert an Appenzeller, welcher am

Bieler Gymnasium auch Religion unterrichtete. Beide, der Lehrer und der Student, denken an machtvolle Wasserwellen, hervor gerufen durch Erdkräfte, als sich aus den Trümmern einer zerstörten

Weltordnung eine neue geformt habe.»[71]

- Der Arzt Cäsar Adolf Bloesch war wie Agassiz ein Gegner Darwins. In seinem Buch «Unglaube und Aberglaube» erklärt Bloesch: «Durch die langen Forschungen eines Cuvier, Agassiz und Buckland beweisen die naturhistorischen Tatsachen: dass die Erde nicht immer von Lebewesen bewohnt war; dass verschiedene Schöpfungen vor der gegenwärtigen existiert haben; dass mehrere Schöpfungen durch ausserordentliche Naturereignisse plötzlich zugrunde gegangen sind; dass jede spätere Schöpfung eine grössere Vollkommenheit der organischen Wesen aufweist; dass die organischen Wesen erst in der letzten Schöpfung im Menschen die höchste Vollkommenheit gefunden haben. Durch vergleichende Anatomie wird der Beweis geführt, dass keine Übergänge von den vorsintflutlichen versteinerten Geschöpfen in die jetzt noch lebenden Arten stattfinden; dass die untergegangenen Arten als die jetzt noch lebenden Arten als etwas ganz Abgeschlossenes und Vollendetes betrachtet werden müssen; dass die Erschaffung aller Wesen kein Zufall war, sondern dass ein und derselbe Geist mit der höchsten Stufe der Weisheit immer nach den gleichen Grundsätzen gewirkt hat.»[76]

Zweisprachiger Aufsatz (Double leçon, français-allemand) von Agassiz, verfasst im Gymnasium Biel. Agassiz signierte seine Schularbeiten mit Louis oder Ludwig. Foto: AEN, Agassiz, IV. Etudes, A. Bienne, 12/1.1.

Ein talentierter Schüler

In der Schule galt Agassiz als besonders fleissig und begabt. Eine schöne Zeichnung, die er in dieser Zeit anfertigte und seinen Eltern zu Neujahr schickte, bewies seine genaue Beobachtungsgabe. 1818 gehörte er zu den 23 Preisträgern an der Solennität: Für seine herausragenden Leistungen erhielt er das Buch «Beauté de l’Histoire Sainte». Auch 1820 und 1821 wurde Agassiz als Preisträger aufgeführt. 1821 durfte er die Solennitätsrede halten.

Elisabeth Cary Agassiz berichtete in ihrem Buch «Louis Agassiz - Leben und Briefwechsel» über den Aufenthalt im Bieler Gymnasium: Die Schulbücher und die kleine Hausbibliothek genügten dem wissbegierigen Gymnasiasten bald nicht mehr. In einem Brief an seinen Vater bittet der 14-jährige Gymeler: «Ich wünsche in den Wissenschaften vorwärts zu kommen und dazu bedarf ich d’Anville, Ritter, ein italienisches Wörterbuch, einen griechischen Strabo, Mannert und Thiersch und ausserdem die Schriften von Malte-Brun und Senfert. Ich habe beschlossen, sofern es mir gestattet wird, ein Schriftsteller zu werden und gegenwärtig kann ich in folgenden Fächern nicht vorwärts kommen: 1) Zu alter Geographie, denn ich kann schon alle meine Notizbücher auswendig und habe keine anderen Bücher, als die, welche Rickly mir leiht; ich muss d’Anville oder Mannert haben; 2) in neuer Geografie habe ich nur den Osterwalde, welcher nicht mit den neuen Einteilungen stimmt; dafür müsste ich Ritter oder Malte-Brun haben; 3) für das Griechische brauche ich eine neue Grammatik und werde den Thiersch wählen; 4) fehlt mir ein italienischen Wörterbuch; 5) brauche ich für das Lateinische eine grössere Grammatik als meine bisherige und ich möchte gern die von Seyfert haben; 6) sagt mir Herr Rickly, dass er mir, da ich Geschmack an Geographie habe, eine griechische Stunde geben wolle (gratis), in der wir den Strabo übersetzen könnten, vorausgesetzt, dass ich mir einen verschaffen kann. Für all diese Anschaffungen müsste ich ungefähr 12 Louis’dor haben.»

Agassiz beeindruckte durch seine grosse Sprachbegabung, neben seiner Muttersprache Französisch sprach er Deutsch, Englisch, Italienisch, Latein und Griechisch. Im Zentrum seines Interessens standen jedoch die Naturwissenschaften. Diese Faszination teilte er mit seinem Mitschüler Cäsar Adolf Bloesch, den er später als Medizinstudent in Zürich wieder traf.[9] Agassiz behielt die Bieler Schule und ihre Lehrer zeitlebens in guter Erinnerung. Neben seinen Studien beschäftigte er sich mit Fischfangen und legte damit den Grundstein für seine späteren Werke.

Das erste Tattoo

Um die Bewunderung für seine Cousine auszudrücken, liess sich Agassiz ihren Namen mit Schwefelsäure auf den linken Arm tätowieren. Das Ergebnis war ein Fieberanfall und eine dreiwöchige

Ruhigstellung des Arms, der seine Tat vor der ganzen Familie verriet.[94]

Portrait des 17jährigen Louis Agassiz als Pastel-Zeichnung von Cecile Braun. Reproduktion aus «Louis Agassiz, his life and correspondence, Vol. 1», von Elizabeth Cabot Agassiz, Boston, 1885.

Im Collège in Orbe

Die vier Jahre, die Agassiz auf Wunsch seiner Eltern in Biel verbringen sollte, gingen schnell zu Ende. Die Eltern lebten seit 1821 im mittelalterlichen Dorf Orbe, wo der Vater als Pfarrer und Aushilfslehrer tätig war. Louis Agassiz besuchte dort nun das Kollegium.

C.-F. Girard schreibt in seinem Tagebuch: «Das Collège in Orbe wurde nur von sechs bis acht Schülern besucht, die alle in einer Klasse zusammengefasst waren. Die einen übersetzten bereits ‹Cäsar› oder ‹Cornelius Nepos›, während die Jüngeren ‹Mensa› deklinierten. Mein älterer Bruder und Agassiz waren im selben Alter und bereiteten sich zusammen auf ihre Aufnahmeprüfungen an der Akademie in Lausanne vor. Das Studierzimmer befand sich im oberen Teil des Pfarrhauses. Wenn Agassiz zu Bett ging, befestigte er eine Schnur an seinem rechten Bein, die durch ein kleines Loch im Fenster bis auf einige Fuss über den Boden führte. Mein Bruder weckte ihn, indem er an der Schnur zog. Manchmal waren mehrere Anläufe nötig, weil die Mechanik nicht richtig funktionierte oder der Schläfer auf taube Ohren stiess.»[70]

Lausanne

Von 1822 bis 1824 setzte Agassiz seine Studien an der Akademie von Lausanne fort. Er freundete sich bald mit Daniel-Alexandre Chavannes (1765-1848) an, dem Direktor des kantonalen Naturhistorischen Museums, der grossen Einfluss auf die weitere Laufbahn des jungen Agassiz ausübte. Chavannes gab in seinem Haus Privatunterricht. Er verstand das Ausstopfen der Vögel und das Präparieren der Säugetiere und Skelette, schloss Reptilien und Fische in Spiritusgläser ein und ordnete seine Sammlung nach Cuviers «Règne animal». Die Wirbellosen klassifizierte er nach Lamarck, lehnte jedoch dessen Abstammungslehre ab. Die Reihe der Lebewesen betrachtete er als Ergebnis der fortgesetzten Arbeit des Schöpfers.[119] Agassiz fühlte sich mehr und mehr zum Studium der Naturwissenschaften hingezogen.

Kaufmann? Nein, Danke

Der junge Student sollte eine kaufmännische Lehre absolvieren, konnte sich aber beim besten Willen nicht dazu entschliessen. Agassiz flehte seine Eltern an, den

Lehrbeginn noch aufzuschieben und rief seinen Direktor und seine Lehrer zu Hilfe. Dank der Intervention seines Onkels Mayor, eines bekannten Lausanner Arztes, verzichteten die Eltern auf eine

kaufmännische Laufbahn und erlaubten Agassiz, ein Medizinstudium zu beginnen.

Doch schon wartete eine erste Enttäuschung auf ihn: Im Protokoll der Sitzung des Akademischen Rates vom 10. Juni 1823 hiess es: «Der junge Agassiz bittet, die Prüfungen für die Promotion in

Philosophie ablegen zu dürfen, obwohl er nicht das erforderliche Alter hat, und gibt als Grund an, dass er vorhat, Medizin zu studieren und nicht das Studium des Heiligen Ministeriums zu

absolvieren. Wir glauben nicht, dass wir ihm diese Gunst gewähren müssen, aber wir gestatten ihm, die Prüfungen für beide Studiengänge abzulegen und als Externer den Philosophieunterricht zu

besuchen.»[1] Im darauf folgenden Jahr verliess der zukünftige Naturforscher die Akademie in Lausanne.

Zürich

Mit 17 Jahren trat Agassiz 1824 als Medizinstudent in der Universität Zürich ein. Dort

interessierten ihn vor allem die Vorlesungen von Heinrich Rudolf Schinz (1777-1861), Lehrer der Naturgeschichte und Physiologie. Schinz gab Agassiz den Schlüssel zu seiner Privatbibliothek und zu

seiner Vogelsammlung. [8] Von 1824 bis 1825 war Agassiz Mitglied der Studentenverbindung Zofingia.[113] Am Dienstag den 13. September 1825 fand in Zürich das

«Schiessen der Herren Studenten des medizinischen Institutes» statt. Zu den Gewinnern in den Kategorien Stich und Kehrscheibe zählte Louis Agassiz.[117]

Fortsetzung der Studien in Deutschland

Im Frühjahr 1826 wechselte er an die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, wo der berühmte Anatom Friedrich Tiedemann (1781-1861) wirkte.[1] Die naturwissenschaftlichen Institute mit ihrer reichen Sammlungen befanden sich im ehemaligen Dominikanerkloster. Der Hörsaal, in dem Tiedemann mit priesterlicher Stimme vorlas, war die frühere Klosterkirche.[119] Agassiz studierte weiter an der neu eröffneten Ludwig-Maximilians-Universität in München.[1] Hier wirkten Schelling, Oken, Martius, Döllinger, Wagler, Zuccarini, Fuchs, von Kobell u.a., die nicht nur seine Lehrer, sondern auch seine Freunde wurden.

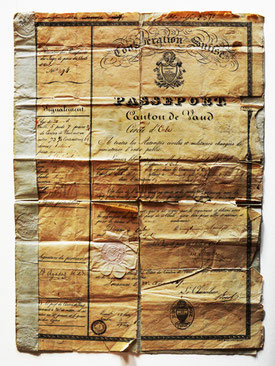

Pass Nr. 294 vom 22. 8. 1827 des Friedensrichters des Kreises Orbe für Louis Agassiz, der über Karlsruhe und Frankfurt nach München reist mit der Absicht, dort seine Studien fortzusetzen.

Foto/Text: AEN, Louis Agassiz I. Papiers personnels - Souveniers, 1/1.2

Mit Interesse las Agassiz das «Lehrbuch der Naturphilosophie» des deutschen Naturforschers Lorenz Oken (1779-1851). In seiner Naturgeschichte für Schulen teilte Oken die Menschenrassen nach ihrer Sensualität ein: in Fühlmenschen (Schwarze), Schmeckmenschen (Australier), Nasenmenschen (Amerikaner), Ohrenmenschen (Asiaten), und Augenmenschen (Europäer). Für Oken erhielt der Mensch alle organischen Formen der Natur, während die Tiere als Föten menschliche Züge annahmen. Der Mensch war somit die 17. Zunft der Säugetiere. Als Agassiz einmal Oken besuchte, zeigte ihm Oken das Laboratorium und die Studenten bei der Arbeit, sein Kabinett und schliesslich seine prächtige Bibliothek. Beim Abendessen sagte Oken: «Herr Agassiz, diese Bibliothek zusammenzustellen und zu erhalten, erfordert die grösste Schonung meiner finanziellen Mittel. Um dies zu erreichen, gönne ich mir keinen Luxus, daher beschränkt sich meine Tafel auf die einfachste Kost. Dreimal in der Woche gibt es Fleisch zum Abendessen, an den übrigen Tagen nur Kartoffeln und Salz. Ich bedaure sehr, dass Ihr Besuch auf einen Kartoffeltag fällt.»[110]

Die kleine Akademie

Agassiz richtete in einem Zimmer des Döllingerhauses einen Studenten-Treffpunkt ein, in dem regelmässig wissenschaftliche Debatten stattfanden. Er nannte diesen Treffpunkt «Kleine Akademie» und war ihr Präsident. Agassiz‘ Zimmer war Schlafzimmer, Studierzimmer, Museum, Bibliothek, Lesezimmer und Fechtsaal in einem. Döllinger demonstrierte hier seine embryologischen Untersuchungen, bevor er sie der wissenschaftlichen Welt bekannt gab, und lehrte Agassiz den Gebrauch des Mikroskops für embryologische Studien. Der Anatom Meckel kam hierher, um Agassiz‘ Sammlung von Fischskeletten zu bewundern, von der ihm Döllinger erzählt hatte. Michaelis stellte die Resultate seiner Forschungen in der Adria vor, Born zeigte seine schönen Präparate über die Anatomie der Lampreten, Rudolphi hielt Vorträge über die bayerischen Alpen und die Küsten der Ostsee. Die Botaniker Karl Friedrich Schimper (1803-1867) und Alexander Braun (1805-1877) diskutierten die Gesetze der Blattstellung. Während Braun von Agassiz Zoologie lernte, lernte Agassiz von Braun Botanik. Zwischen den beiden entstand eine langjährige Freundschaft. In den Ferien besuchte Agassiz die Familie Braun in Karlsruhe.

Alexander Braun schrieb am 12. Mai 1826 an seinen Vater: «Ich lerne sehr viel von Agassiz, denn er weiss in der Zoologie mehr als ich. Er kennt fast alle bekannten Säugetiere; die Vögel erkennt er schon von weitem am Gesang, und jeden Fisch, den er im Wasser sieht, weiss er zu benennen. Wir waren schon öfter des Morgens miteinander auf dem Fischmarkt, wo er mir alle Arten bestimmt und erklärt hat… Deutsch und Französisch spricht er gleich gut und auch ziemlich fertig Englisch und Italienisch… Auch die alten Sprachen kennt er gut. Er studierte auch Medizin nebenbei.»[119]

Kurse von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Einen inspirierenden Eindruck auf Agassiz machten die Kurse von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854), der Philosophie lehrte. Die Titel seiner Kurse waren u. a. «Einführung in die Philosophie», «Die Zeitalter der Welt», «Die Philosophie der Mythologie» und «Die Philosophie der Offenbarung».

Eintrittskarte für Louis Agassiz zu den Schelling-Vorlesungen des Winter-Halbjahres 1828-29 in München. Foto: AEN, Agassiz, I. papiers personnels-Souveniers, 1/1.3

Viele Hypothesen, die in der modernen Physik eine grosse Rolle gespielt haben, wie die Metamorphose der Pflanzen, die Homologien des Skeletts, der Ursprung der Arten, fanden sich in den frühen Werken Schellings. In seiner Offenbarungsphilosophie unterteilte Schelling die Geschichte der Kirche in eine prähistorische, eine historische und eine nachgeschichtliche. Arnold Guyot: «Auf den Einfluss Schellings, dessen Vorlesungen Agassiz jedes Jahr hörte, ist seine tiefe Überzeugung von der immateriellen Natur des Lebensprinzips zurückzuführen, die ihn veranlasste, die Vielfalt der Tierformen als Ausdruck ebenso vieler Gedanken des Schöpfers zu betrachten.» [111] Alexander Brown ergänzt in einem Brief vom 18. 11. 1828: «Es war selten, dass man in seinem Leben eine Reihe von Vorlesungen hörte, die so lehrreich und mitreissend sind wie die von Schelling über die Philosophie der Apokalypse. Bis jetzt glaubte man nicht, dass die Apokalypse ein Thema sei, das man philosophisch behandeln könnte, weil sie den einen zu heilig, den anderen zu irrational erschien.» [112]

Doktor der Philosophie

Das Medizinstudium war für Agassiz nur noch ein Vorwand, um noch einige Semester in akademischen Kreisen zu verbringen, wo er sich seinen bevorzugten Forschungen

widmen konnte. Dennoch promovierte er 1829 in einem Abstecher in Erlangen zum Doktor der Philosophie. Längst dachte Louis Agassiz nur noch daran, seine naturwissenschaftlichen Studien

fortzusetzen, seine Sammlungen zu erweitern und zu diesem Zweck ferne Expeditionen zu unternehmen. Besonderes Interesse wendete er der bevorstehenden Reise Alexander von Humboldt’s nach Asien zu.

Er liess durch General Laharpe, Erzieher von Kaiser Alexander und Nikolaus, mit dem seine Familie befreundet war, bei Humboldt anfragen, ob er als Assistent an der Expedition teilnehmen dürfe.

Leider ohne Erfolg.

Während seines Aufenthalts in München wurde Agassiz von dem Botaniker Carl Friedrich von Martius (1794-1868), der drei Jahre in Brasilien verbrachte, eingeladen, zusammen mit dem Zoologen Johann

Baptist Spix (1781-1826), die während dieser Expedition gesammelten Fische zu beschreiben. Agassiz schrieb sein Erstlingswerk «Die Fische von Brasilien» nach dem Tod von Spix allein zu Ende. Es

erschien 1829 in lateinischer Sprache. In München beschäftigte sich Agassiz mit den fossilen Fischen, wozu ihn Rudolf Wagner (1805-1864), der spätere Göttinger Anatom, ermunterte und wobei ihm

Schubert und Wagner die Fischsammlung der Universität zur Verfügung stellten. Es entstanden die Werke über die «Süsswasserfische Europas» und die «Fossilen Fische». Wagner, der übrigens die

gleichen theologisch-wissenschaftlichen Ansichten wie Agassiz vertrat, schrieb 1860 «Louis Agassiz‘ Prinzipien der Klassifikation der organischen Körper, insbesondere der Tiere, mit

Rücksicht auf Darwins Ansichten». In der Freizeit unternahm er kleine Reisen zu den Museen der grösseren Städte Mitteldeutschlands, um deren paläontologische Bestände zu studieren.

Doktor der Medizin

Für Agassiz' Plan, Naturforscher zu werden, hatten die Eltern immer noch nichts übrig. «Wir können wirklich nicht einwilligen», schrieb die Mutter, und der Vater: «Erwirb das Arztdiplom; etwas anderes will ich vorläufig nicht hören.» Oder er sagt: «Meinetwegen steig mit der Naturwissenschaft wie mit einem Ballon in die Höhe; aber die Medizin brauchst du als Fallschirm.»[119]

1830 promovierte Louis Agassiz in München zum Doktor der Medizin. Danach hielt er sich längere Zeit in Wien auf, um in den kaiserlichen Museen die Sammlung der

Donaustöre und die fossilen Fische des Monte Bolca zu studieren. ein besonderes Interesse galt den Cyprinoiden der Donau, so dass er beschloss, ein Werk über die Süsswasserfische Mitteleuropas

herauszugeben. Allerdings wurden davon nur einige Probeexemplare an verschiedene Freunde versandt. Die Juli-Revolution von 1830 verhinderte das Erscheinen des Druckes, den Cotta, ein Gönner von

Agassiz, besorgen wollte.

Louis Agassiz: «Ich war Doktor der Philosophie und der Medizin, Autor eines Bandes über die Fische Brasiliens. Ich war zu Fuss durch ganz Süddeutschland gereist,

hatte Wien besucht und weite Teil der Alpen erkundet. Ich kannte jedes lebende und fossile Tier in den Museen von München, Stuttgart, Tübingen, Erlangen, Würzburg, Karlsruhe und Frankfurt, aber

meine Zukunft war düster, mir fehlten die finanziellen Mittel, um meinen Weg in der Welt zu gehen, ausser in der praktischen Laufbahn der Medizin.»[2]

Ferien in Orbe

1821 verliess sein Vater Môtier und wurde zum zweiten Pfarrer des

Städtchens Orbe am Jurafuss ernannt. Von 1821 bis 1830 verbrachte Louis Agassiz seine Ferien in Orbe. 1820 beschloss die Gemeinde Orbe, Versuche zur Torfgewinnung aus den Mooren zu unternehmen.

Es ist daher anzunehmen, dass Agassiz die Idee hatte, die Torfgewinnung in den Mooren von Orbe mit der in der Region Vully angewandten Methode zu versuchen. Louis Agassiz nutzte seine Ferien, um

in Orbe die lokale Fauna und Flora zu studieren. Seine Anfänge in dieser Richtung wurden von einigen Männern gefördert, die sich neben ihren üblichen Beschäftigungen dem Studium der

Naturwissenschaften widmeten und mit denen der junge Agassiz in Kontakt kam. Unter ihnen war Marc-Louis Fivaz (1792-1876), Minister des Heiligen Evangeliums, der von 1816 bis zum 1824 Suffragan

des ersten Pfarrers von Orbe war. Er war ein leidenschaftlicher Botaniker. Als er Agassiz kennen lernte, war dieser erst 15 Jahre alt. Fivaz wurde somit der erste Botaniklehrer des zukünftigen

Naturforschers. Gemeinsam durchstreiften sie das Mittelland und den Jura und sammelten zahlreiche Pflanzen. Agassiz pflegte von jeder Art zwanzig Exemplare mitzunehmen, und zurück im Pfarrhaus

von Orbe begannen sie mit der mühsamen Arbeit, die Pflanzen in einer Sammlung zu ordnen. Unter der Leitung von Minister Fivaz begann Louis Agassiz mit dem Herbarium, das er später in Lausanne,

Zürich und dann in Deutschland vervollständigte. Zwischen dem Suffragan und Agassiz entwickelte sich eine enge Freundschaft, und so war es für beide ein grosses Unglück, als Fivaz 1824 Orbe

verlassen musste, weil man ihn beschuldigte, einer Sekte anzugehören, die der nationalen Religion widersprach.[1] Es ging darum «sich von der wirklichen

Kirche des Landes zu trennen, und sich unabhängig von derselben und den Verordnungen, die sie regieren, zu konstituieren.» Im Januar 1924 erliess der Staatsrat ein Dekret, welches unter Androhung

einer Geld- oder Gefängnisstrafe jede ausserkirchliche Versammlung verbot. Fivaz, der eine solche Versammlung leitet wurde daraufhin misshandelt und für zwei Jahre aus dem Kanton verbannt. Man

fand ihn 1845 als ausserordentlichen Professor für Botanik an der Akademie von Lausanne wieder.[116]

Der zweite war Pfarrer Mellet, der damals in Vallorbe lebte und ein Freund von Pfarrer Agassiz war. Er beschäftigte sich ebenfalls mit Botanik, war aber vor allem ein ausgezeichneter Entomologe.

Agassiz und Mellet gingen täglich auf Insektensuche und sammelten vor allem Käfer und Schmetterlinge. Die wissenschaftliche Zusammenarbeit der beiden Freunde wurde auch nicht durch die Abreise

Mellets am Ende der Ferien unterbrochen. Sie führten einen regen Briefwechsel, in dem es fast ausschliesslich um wissenschaftliche Fragen ging. Pfarrer Agassiz teilte seinem Freund und Kollegen

in Vallorbe oft seine Sorge um die Zukunft seines Sohnes Louis mit: «Man kann ihn auf nichts festlegen», sagte er ihm, «er träumt nur von Naturgeschichte und hässlichen, ekelhaften Tieren.»

Pfarrer Mellet verteidigte daraufhin seinen jungen Freund und versuchte, seinen Vater zu überzeugen, dass es Louis Agassiz dank der von Cuvier gegebenen Entwicklung des Studiums der

Naturwissenschaften möglich sein würde, sich eine Stelle als Lehrer zu erlangen. Die Zeit, die Agassiz zwischen den Ausflügen mit seinen Freunden zur Verfügung stand, verbrachte er damit, alle

möglichen Tiere zu sezieren. Von Zeit zu Zeit fuhr er an den Neuenburgersee, um seine Fischbeobachtungen fortzusetzen. So verging die Zeit in den Ferien. Einer dieser Aufenthalte muss allerdings

weniger angenehm gewesen sein, nämlich der von 1827. Im Frühjahr dieses Jahres erkrankte Agassiz in Heidelberg an Typhus und wurde in Karlsruhe bei seinem Freund Braun behandelt, dessen Schwester

er sechs Jahre später heiratete. Auf Anraten der Ärzte verbrachte er den Sommer in Orbe. Im Protokoll der dortigen Gemeinderatssitzung vom 17. August 1827 ist zu lesen: «In einem Brief

teilt der Friedensrichter mit, dass der Sohn von Pfarrer Agassiz an den Pocken erkrankt ist und ordnet die Beschlagnahmung des Kranken und derjenigen, die ihn pflegen sollen, sowie eine

Veröffentlichung in der Stadt an, die das Verbot enthält, mit ihnen zu kommunizieren.» Die Beschlagnahmung dauerte nicht lange, denn im November konnte Louis Agassiz an der Universität München

weiterstudieren.[1]

Studieren im Pfarrhaus von Concise

Mittlerweilen war sein Vater von Orbe nach Concise am Neuenburgersee versetzt worden. Am 30. Dezember 1830 traf Louis Agassiz bei seinen Eltern ein. In ihrem Pfarrhaus verbrachte er ein Jahr mit ichthyologischen Studien, insbesondere mit der Fortsetzung seiner Arbeit über fossile Fische.

Aufenthalt in Paris von 1831-1832

In Paris zog ihn vor allem das «Muséum d'histoire naturelle» an, dessen zoologische, paläontologische und anatomische Sammlungen zu den reichsten und berühmtesten

Europas gehörten, sowie der botanische Garten «Jardin des Plantes», der nicht nur die damals bedeutendste Sammlung lebender Fische beherbergte, sondern auch die berühmte Sammlung fossiler Fische

vom Monte Bolea des Grafen Gazzola. Agassiz wohnte ganz in der Nähe in einem kleinen Zimmer des «Hôtel du Jardin des Plantes». Er trat in Kontakt mit dem berühmten Naturforscher Georges Cuvier

(1769-1832) und Alexander von Humboldt (1769-1859), Gesandter des auswärtigen Hofs und europäische Berühmtheit.

Cuvier hielt damals eine Reihe von Vorlesungen über die Geschichte der Naturwissenschaften und bekämpfte die auf der Veränderlichkeit der Arten beruhende Evolutionstheorie Geoffroys, die dieser

in den Sitzungen der Pariser Akademie verteidigte. Agassiz folgte von diesem Zeitpunkte an Cuvier's Ideen über die Klassifikation des Tierreichs und über die Schöpfungskatastrophen insbesondere

mit wenigen Abänderungen, und rechtfertigte sie in Lehre und Schrift bis zu seinem Lebensende.

Von Cuvier erhielt er die Erlaubnis, regelmässig in dessen Laboratorium zu arbeiten. Nach einiger Zeit übergab ihm Cuvier alle Notizen und Zeichnungen, die er über fossile Fische gesammelt hatte

und bat Agassiz, das Werk zu vollenden.[8]

Louis Agassiz: «Cuvier stellte mir alle Objekte zur Verfügung, die ich zu untersuchen wünschte. Er erlaubte mir alle existierenden Fischskelette und alle in den Galerien aufbewahrten Fossilien zu

beschreiben, zu vergleichen und zu zeichnen. Er überliess mir auch alles Material, das er selbst für sein Werk gesammelt hatte, und sogar alle Zeichnungen, die er im Britischen Museum und

anderswo hatte anfertigen lassen.»[101]

Das ihm anvertraute Material erwies sich für Agassiz als Vermächtnis, denn wenige Tage später starb Cuvier am 13. Mai 1832 an einem Anfall von Cholera. Finanzielle Probleme erschwerten es Agassiz

der Bitte Cuviers nachzukommen, bis ihm Alexander von Humboldt zu Hilfe kam. In Humboldt hatte Agassiz einen mächtigen Gönner, dessen Unterstützung ihm später die Veröffentlichung seiner

kostspieligen Publikationen wesentlich erleichterte. Agassiz konnte in Paris weiterarbeiten, wo er mit seinem Freund Braun gemeinsam die Forschungen betrieb. In einem Brief vom März 1832 schlug

seine Mutter Louis Agassiz vor, seine reiche Sammlung, die er in Paris nicht unterbringen konnte, dem zukünftigen Naturhistorischen Museum in Neuchâtel zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck

solle er sich mit Louis Coulon junior (1804-1894) in Verbindung setzen.[8]

Agassiz gefiel die Idee sich in Neuchâtel niederzulassen, da er so wieder näher bei seiner Familie sein konnte, die in Concise wohnte. Aus der Briefkorrespondenzen

geht hervor, dass es Louis Coulon junior zu verdanken war, dass Agassiz sich bald 14 Jahre in Neuchâtel niederlassen wird. Coulon wurde dabei von seinem Vater unterstützt, einem langjährigen

Kaufmann und Freund der Wissenschaft, welcher der Stadt Neuchâtel bedeutende Sammlungen geschenkt hatte. In einem Brief vom 27. 3. 1832 schrieb Agassiz aus Paris an Coulon jun.:

«Ich habe Ihnen gegenüber mehrmals den Wunsch geäussert, mich in Ihrer Nähe niederzulassen, und beabsichtigte, mich um den Lehrstuhl für Naturgeschichte zu bemühen, den Sie an Ihrem Lyzeum

einrichten wollen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir einige Informationen darüber geben könnten. Auf meinen verschiedenen Reisen, habe ich eine hübsche naturhistorische Sammlung

zusammengetragen, welche die Lücken in den Sammlungen der Stadt Neuchâtel füllen und sie für einen vollständigen Kurs der Naturgeschichte mehr als ausreichend machen kann. Ich habe daran gedacht,

dass Sie in ihren Plan, den Sie für das Lyzeum zu verabschieden gedenken, die Vergrösserung Ihrer zoologischen Sammlungen einbeziehen könnten. Wenn dies der Fall ist, wage ich zu glauben, dass

meine Sammlungen den Zweck, den Sie zu erreichen wünschen, reichlich erfüllen würden. Sollte dies der Fall sein, so biete ich sie Ihnen an. Ich habe auch mit Humboldt über dieses Projekt

gesprochen, der sehr an der Sache interessiert ist und im Fall dieser Übertragung alle notwendigen Vorkehrungen mit der Regierung treffen wird. Sie werden mir einen Dienst erweisen, wenn Sie mir

mitteilen:

1. von wem die Ernennung auf den Lehrstuhl für Naturgeschichte abhängt

2. von wem der Ankauf meiner Sammlung abhängt

3. was ich Ihrer Meinung nach tun muss, um diese beiden Ziele zu erreichen. Sie können sich vorstellen, dass ich meine Sammlungen nicht aufgeben möchte, solange ich nicht die Aussicht habe, sie

frei konsultieren zu können.»[101]

Agassiz schrieb Coulon in einem weiteren Brief vom 20. 6. 1832: «Was mich für meine wissenschaftlichen Forschungen den Aufenthalt in Neuchâtel jeder anderen Position vorziehen lässt, ist, dass

ich bei Ihnen viel friedlicher leben kann und dass es mir leichter fallen wird, auf dem Land die Studien fortzusetzen, die ich von nun an vor allem zu betreiben gedenke. Im Übrigen ist der

Verzicht auf die Sammlungen nicht sehr empfindlich, wenn man sie von Zeit zu Zeit besuchen kann, und er wird durch die unmittelbare Betrachtung der Natur ausgeglichen».

Coulon ermutigte Agassiz, indem er ihm sagte, dass die Schaffung eines Lehrstuhls für Naturgeschichte nicht unmöglich sei, und fragte ihn, ob er sich mit 80 Louis pro Jahr für 10 Stunden

Unterricht pro Woche zufriedengeben würde.[102]

In einem nie veröffentlichen Brief vom 25. 7. 1832 schrieb König Friedrich Wilhelm an Louis Coulon jun.: «Wie glücklich wäre es für Agassiz und für die Vollendung seiner beiden Werke, wenn er

sich noch in diesem Jahr an den Grenzen Ihres Sees niederlassen könnte. Ich zweifle nicht an dem Schutz, den ihm Ihr würdiger Gouverneur gewähren würde, dem ich diesen Vorschlag wiederholen

werde.»[101]

Coulon vergass jedoch vor lauter Zukunftsideen die Zustimmung der Bürgerschaft. Diese war gegenteiliger Meinung und nicht an der Schaffung eines neuen Schulsystems interessiert. Sie fürchtete,

die Finanzen der Stadt zu gefährden, denn ein Defizit von Fr. 4000.-, verursacht durch den Bau eines neuen Schulgebäudes und die politischen Ereignisse, hatte sie vorsichtig werden lassen. Es

bedurfte der Intervention Coulons, um die Schwierigkeiten bei der Gründung der neuen Lehranstalt für Naturgeschichte zu überwinden. Er tat, was die Bürgerschaft nicht zu tun wagte. Er eröffnete

in Neuchâtel eine Subskription, die er nach und nach sammelte. Bald konnte er Agassiz das bescheidene Jahresgehalt von 80 Louis (2000 Franken) anbieten, das für drei Jahre gesichert

war.[102]

Wenig später erhielt er von Coulon die Nachricht, dass er eine Lehrerstelle an der vom preussischen König Friedrich Wilhelm III. gegründeten Akademie in Neuchâtel

erhalten könne. Coulon schrieb ihm: «Sie können nicht daran zweifeln, wie sehr uns die Aussicht, Sie in Neuchâtel zu haben, freut. Nicht nur wegen der Freundschaft, die viele Menschen hier für

Sie empfinden, sondern wegen des Glanzes, den ein von Ihnen besetzter Lehrstuhl für Naturgeschichte für unsere Institution haben wird.» [63] Bald darauf wurde Agassiz‘ Sammlung für 500 Louis

erworben, wovon die Stadt ein Drittel, der Fürst ein zweites Drittel und Louis de Pourtalés den Rest bezahlten. Mit diesem Betrag konnte Agassiz mit der Veröffentlichung seiner Geschichte der

fossilen Fische beginnen. Louis Agassiz: «In Neuchâtel ist man bereit, mich als eine Art Phänomen zu betrachten, und ich muss alle Anstrengungen unternehmen, damit die Wirklichkeit meinen Ruf

nicht Lügen straft.»[63]

Der Beginn vom höheren Bildungswesen der Stadt Neuchâtel

Über 100 Jahre umfasste der Lehrplan des damaligen Kollegiums aus Religion, Lesen, Schreiben, Rechtschreibung, Latein, Griechisch, Arithmetik und Kalligrafie. Die

Lehrer hatten freie Wohnung in einem der alten Chorherrenhäuser und nutzten das grösste Zimmer für den Unterricht. Allmählich nahm der Gedanke Gestalt an, in Neuchâtel den Unterricht

interessanter zu gestalten in Dingen infiniment plus utiles, plus précieux et plus nécessaires. Als sich Preussen 1707 Neuchâtel anschloss, versprach Friedrich I. die Stadt mit einer Akademie

auszustatten, was aber nicht umgesetzt wurde.

Die Entstehung der Universität Neuchâtel basierte auf die Einrichtung akademischer Kurse in Hörsälen, den sogenannten Auditorien. Sie gehörten zum Kollegium und waren an verschiedenen Standorten

der Stadt untergebracht. Die Stadt machte die höhere Bildung attraktiver, indem sie berühmte Geologen auf die Lehrstühle setzte. Ab 1732 besetzte Louis Bourguet (1678-1742), der der Aufhebung des

Edikts von Nantes entkommen war, den ersten Lehrstuhl für höhere Bildung. Er unterrichtete im Waisenhaus Naturphilosophie und Mathematik. Seine Antrittsrede kündigte an, dass dieser Lehrstuhl den

Anfang einer Akademie sein sollte. Der Pädagoge Jean-Elie Bertrand (1737-1778), Lehrer vom Kollegium und von 1757 bis 1759 dessen Rektor, beklage 1766 im Journal Helvétique den Mangel an

intellektuellen Ressourcen: «Wir Neuenburger haben keine Akademie». Bertrand wurde später zum Minister des Heiligen Evangeliums ernannt. Eine weitere Entwicklung der damaligen preussischen

Schulen, war dem Nachlass von Baron David de Pury zu verdanken. Er starb 1786 in Lissabon und vermachte beinahe sein gesamtes Erbe der Stadt Neuchâtel.

Am 26. Juli 1787 erstellten der Stadtrat und die Pfarrer einen Plan für das öffentliche Schulwesen. Von nun an gab es zwei getrennte Collèges, ein französisches und ein lateinisches.[114] In Etappen entstanden Lehrstühle für Literatur und Geschichte, Recht, Philosophie, Mathematik, Physik und Chemie.[103]

Zuhörer waren viele begeisterte Studenten. Durch den Besuch der Auditorien konnten sie den Vorlesungen an ausländischen Universitäten besser folgen.

Weitere Lehrer der Auditorien waren u. a. der Arzt und Naturforscher Abraham Gagnebin, der mit Rousseau befreundet war und in seinem eigenen Haus ein naturhistorisches Museum für Besucher

einrichtete. Henri de Meuron (1752-1813) unterrichtete Schöne Wissenschaft und Philosophie und wurde 1790 zum ersten Bibliothekar der Stadt ernannt. Mit dem Aufschwung des Handels, der

Indienneherstellung, Uhrmacherei und des Finanzwesens verlor die Jugend zwischenzeitlich das Interesse für Literatur, Philosophie und Wissenschaft. Ab 1805 versuchte Professor Henri Willemin, die

höhere Bildung zu fördern, trat aber sechs Jahre später zurück, da er nur zwei Studenten hatte. Ab 1813 wirkte Abram-François Pettavel (1791-1870), erster Doktor der neuen Universität Berlin, auf

dem Lehrstuhl für Schöne Wissenschaften. Er lehrte griechische und lateinische Literatur und war von 1840-1842 Rektor der 1. Akademie. Das Kollegium verfügte bis 1835 über neun Professuren und

das Pfarrkollegium über zwei.

Allerdings liessen alle schulischen Einrichtungen zu wünschen übrig und verteilten sich auf das Kollegium in der Nähe der Stiftskirche und auf die niederen Schulen der Stadt: In den Hörsälen im

Gebäude der Schatzkammer, im Hôtel-de-Ville (Rathaus), über den Metzgereien; in von der Verwaltung gemieteten Räumen in der Nähe des Hafenbeckens (Place du Gymnase); in den Häusern Bachelin und

Courvoisier, im ersten Stock einer Waschküche (zwischen dem Schweineschlachthof und dem Misthaufen der Stadt) und im Gebäude Les Bercles (Rue de la Raffinerie), das 1864 abgerissen

wurde.[114]

1816 schlug der Stadtsekretär George-Frédéric Gallot dem Rat vor, die verstreuten Schulen in einem Gebäude zusammenzufassen. Die Umsetzung dieser Idee dauerte 12 Jahre. In der Zwischenzeit lernte

man auf dem Kollegium Sprachen, Geographie, Geschichte, Zeichnen und Kirchengesang. Die Realisierung eines neuen Schulgebäude erschien dringend notwending, um der 1789 gegründeten Stadtbibliothek

mit ihren 10.600 Bänden, der theologischen Bibliothek und dem 1795 gegründeten Naturhistorischen Kabinett angemessene Räumlichkeiten zu bieten.

1826 begann das Vorhaben zum Bau des Gymnasiums oder Collège Latin, der sich einige Jahre hinziehen sollte. Am 21. Mai 1828 konnte unter der Herrschaft von Friedrich Wilhelm III., König von

Preussen, der Grundstein für das Gebäude gelegt werden. In den Räumen brachten die Behörden die Lateinklassen, die Auditorien, die Bibliothek und das naturhistorischen Kabinett unter. Der

Solothurner Architekt Anton Fröhlicher schuf einen imposanten Bildungspalast. 1829 war das Erdgeschoss mehr oder weniger fertiggestellt. 1830 erfolgte die Gründung eines 7-klassigen Gymnasiums

mit Auditorien für schöne Literatur (Belles Lettres) und für Philosophie. Durch von der Stadtverwaltung unterhaltenen Hörsäle sollte Neuchâtel auch für Louis Agassiz attraktiv machen. Sie wurden

ab 1835 im neu errichteten Gymnasium, dem «Collège latin», untergebracht. Deren Studenten traten der Zofinger Gesellschaft bei oder gründeten 1832 die Société de Belles-Lettres.

Professor der Naturgeschichte von 1832 bis 1846

1832 fand Agassiz unter dem Schutz einer Gruppe wohlgesonnener Bürger durch die Auditorien vom Kollegium, auch «Lyceum» genannt, eine Stelle als freier Lehrer für

Naturwissenschaften und einen Ort, an dem er ungestört an seinem Werk über die Beschreibung fossiler Fische arbeiten konnte.[2] Agassiz musste für seine Schüler das Lehrmaterial selbst

organisieren. Den Mangel an Lehrmaterial glich er aus, indem er mit seinen Schülern Exkursionen unternahm. Agassiz zeigte ihnen im Jura die Bodenformen und an Seen, Flüssen und Bächen die

Bedeutung des Wassers als geographisches Element. Die Exkursionen veröffentlichte er in dem Büchlein «Tableau synoptique des principales familles naturelles des plantes» (1833).[102] Neben seiner Lehrtätigkeit und um die Öffentlichkeit an seiner Arbeit teilhaben zu lassen, hielt Agassiz öffentliche Vorlesungen und Vorträge (auch bei sich zu

Hause), deren Erlös für den Ausbau des Naturhistorischen Museums verwendet wurde. Agassiz gab Kurse in Mineralogie im Auditorium für Schöne Literatur und Kurse in Geologie im Auditorium für

Philosophie.[102]

Am 12. November 1832 hielt Louis Agassiz im Hôtel-de-Ville von Neuchâtel, in Angesehenheit der Erziehungskommission und vielen Zuhörer, seine Eröffnungsvorlesung

über «die Beziehungen zwischen den verschiedenen Zweigen der Naturgeschichte und über die aktuellen Tendenzen in allen Wissenschaften». Der Erfolg war überwältigend. Unter den Zuhörern war auch

sein Vater. Die Fragen, welche den Naturforscher beschäftigten, drangen bis in die Salons vor.[63]

Louis Agassiz beschäftigte ständig zwei Künstler, J. C. Weber und Joseph Dinkel (1806-1891), und einen Maler, Jacques Burkhardt (1808-1867), der sein Studienkollege in München gewesen war und sein lebenslanger Begleiter blieb. Stahl, der als bester Modelleur des Pariser Jardin des Plants bekannt wurde, war ebenfalls in Neuchâtel tätig. Der aus Paris herbeigerufene Hercule Nicolet (1801-1872) wurde überredet, in Neuchâtel eine grosse lithographische Anstalt einzurichten, in der die letzten Tafeln der «Poissons fossiles», der «Poissons d'Eau douce», der «Embryologie des Coregonus», der Arbeiten über die Gletscher und der Stachelhäuter veröffentlicht wurden.

«Die Gründung der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft von Neuchâtel,

war der Idee und Initiative von Louis Agassiz zu verdanken.»

Louis Favre, Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel, Band 13, 1883

Gründung der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft von Neuchâtel

In der Schweiz wurde die erste naturwissenschaftliche Gesellschaft 1746 in Zürich gegründet. Es folgten 1768 die Berner Gesellschaft und 1790 die Genfer Gesellschaft für Physik und

Naturgeschichte. 1815 initiierten Henri-Albert Gosse, Apotheker in Genf, und Samuel de Wyttenbach, Pfarrer und Professor in Bern, ein Treffen von Schweizer Naturforschern in Genf, bei dem die

«Société helvétique des sciences naturelles» gegründet wurde. 1817 eröffnete Basel eine naturwissenschaftliche Gesellschaft, 1819 St. Gallen, 1822 Schaffhausen, 1823 Solothurn und 1832

Freiburg.[103]

Am 6. Dezember 1832 gründete Agassiz in Neuchâtel eine Naturforschenden Gesellschaft (Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel), mit dem Zweck, dem Studium der Wissenschaften ein aktiveres

Leben zu verleihen. Zu den Mitbegründern gehörten der Physik- und Chemielehrer Henri Ladame, der Mathematiklehrer Henri de Joannis, Forstverwalter und Naturwissenschaftler Louis Coulon, Geologe

Auguste de Montmollin und der Arzt Jacques-Louis Borel.[119] In der ersten Sitzung wurden Paul-Louis-Auguste Coulon sen. (1777-1855) zum Präsidenten und

Louis Agassiz zum Sekretär der Sektion für Naturgeschichte ernannt. Eine weitere Sektion umfasste mathematische Wissenschaften, Physik, Chemie usw. Die Sitzungen fanden bis Januar 1837 alle 14

Tage im Haus des Präsidenten (Coulon sen., später jun.) statt, danach im neuen Gymnasium.[63] Die Gesellschaft bestand aus in Neuchâtel wohnhaften und aus

korrespondierenden Mitgliedern. Artikel 12 lautet: «Es dürfen keine Diskussionen über Themen geführt werden, die nichts mit der Arbeit der Gesellschaft zu tun haben.» Dies war eine gute

Vorsichtsmassnahme in einer Zeit, in der die politischen Probleme durch die republikanischen Aufstände ihren Höhepunkt erreichten. Der Artikel wurde stets gewissenhaft befolgt.[103] Der erste Band der «Memoires» der Gesellschaft erschien, von Agassiz betreut, 1835. Der schöne Quartband enthielt 14 Abhandlungen, darunter drei von

Agassiz.[119]

Ende 1832 erhielt Agassiz einen Ruf von der Universität Heidelberg, wo er einen Teil seines Studiums absolviert hatte. Er lehnte ab. Neuchâtel bot ihm unerwartete

Möglichkeiten: «Zu meinem grossen Erstaunen fand ich hier alles, was für die Veröffentlichung eines Werkes über fossile Fische notwendig ist, zwei gute Lithographen und zwei Drucker. Unsere

Magistrate und auch Privatpersonen interessieren sich sehr für die öffentliche Bildung und ich bin überzeugt, dass meine Sammlung früher oder später gekauft wird». Tatsächlich war das Geschäft

einige Monate später abgeschlossen. Der preussische König stellte einen Teil der benötigten Summe bereit.[63]

Ab Januar 1833 hält Agassiz einen Kurs in allgemeiner Naturgeschichte, in dem er die wichtigsten Züge der Entwicklung, der Organisation, der Klassifikation und der Geschichte der Tiere und

Pflanzen darlegte und den er mit einer Skizze der Revolutionen abschloss, die nacheinander die Oberfläche der Erde und ihre Bewohner verändert haben. Dieser Kurs umfasste 25 bis 30 Lektionen und

fand zweimal wöchentlich statt. Der Preis betrug einen Louis.

Hochzeit mit Cecilie Braun

1833 heiratete er Cecilie Braun aus Karlsruhe, die Schwester seines langjährigen Freundes Alexander Braun, Direktor des Botanischen Gartens in Berlin. Sie schenkte ihm 1835 den Sohn Alexander und

später die Töchter Ida und Pauline. Als Künstlerin fertigte Cecilie für Agassiz mehrere Zeichnungen von Fossilen und Süsswasserfischen an.[8]

Auf Entdeckungsreise

1834 reiste Agassiz nach England, wo er in Museen und Privatsammlungen 300 neue fossile Fischarten entdeckte. Dann bereiste er Wales, Schottland und Irland.

Mary Anning

Mary Anning (1799-1847) war eine englische Fossiliensammlerin, -händlerin und Paläontologin, die durch ihre Entdeckungen von Meeresfossilien aus dem Jura an den Klippen entlang des Ärmelkanals

bei Lyme Regis in der Grafschaft Dorset im Südwesten Englands weltberühmt wurde. Annings Entdeckungen trugen dazu bei, das wissenschaftliche Denken über prähistorisches Leben und die Geschichte

der Erde zu verändern. 1834 besuchte Louis Agassiz Lyme Regis und arbeitete mit Anning zusammen, um die in der Region gefundenen Fischfossilien zu sammeln und zu untersuchen. Er war von Anning

und ihrer Freundin Elizabeth Philpot so beeindruckt, dass er in sein Tagebuch schrieb: «Miss Philpot und Mary Anning waren in der Lage, mir mit absoluter Sicherheit zu zeigen, welche der

Ichthyodorulit-Rückenflossen von Haien den verschiedenen Arten entsprechen.» Er dankte beiden für ihre Hilfe in seinem Buch «Studies of Fossil Fish». Agassiz war auch die einzige Person, die zu

Annings Lebzeiten zwei fossile Fischarten nach ihr benannte, «Anning - Acrodus anningiae» und «Belenostomus anningiae» und eine weitere Art nach Elizabeth Philpot.[14]

Agassiz wird ordentlicher Professor

1835 fand in Neuchâtel die Einweihung des Gebäudes des Collège latin (Gymnasium) und endgültige Einrichtung des Museums statt.[17] Bei dieser Zeremonie befand sich Agassiz vorübergehend in London. Erst in diesem Jahr beschloss der Bürgerrat die Schaffung eines Lehrstuhls für Naturgeschichte, und Agassiz wurde von einem freien Lehrer zu einem ordentlichen Professor. Die Stadt Neuchâtel und nicht mehr die private Initiative bot dem jungen Gelehrten die stabile Position, die er brauchte, um sich seinen bevorzugten Studien zu widmen.[102]

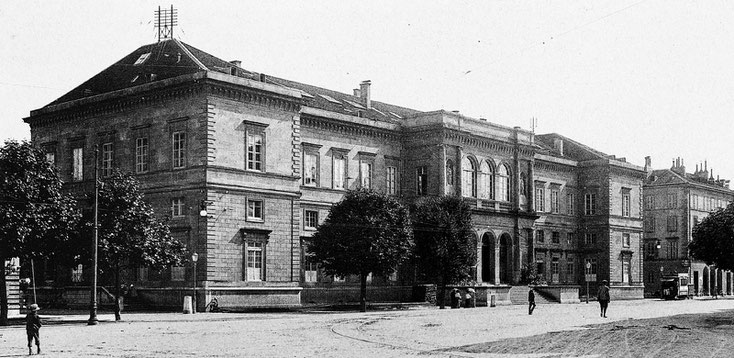

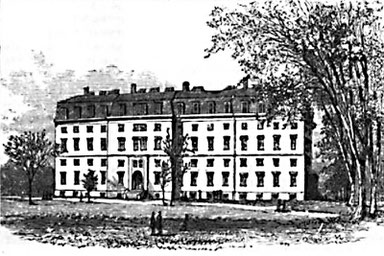

Die Nordfassade vom Collège Latin, das zuerst Gymnasium Latin genannt wurde. Anton Fröhlicher erbaute es von 1827 bis 1835. Das Gebäude beherbergte die Auditorien und im oberen Stock das Naturhistorische Museum und immer noch die Bibliothek (BPU). Ab 1840 war es als 1. Akademie von Neuchâtel bekannt. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv, Public Domain

Mitbegründer vom Naturhistorischen Museum Neuchâtel

1795 legte General Charles-Daniel de Meuron den Grundstein, als er der Stadt sein «naturhistorisches Kabinett» überliess. 1815 planten der Kaufmann Paul Louis Auguste Coulon Senior (1777-1855)

und der Botaniker Baron Albert de Büren (1791-1815), im Hôtel Du Peyrou ein richtiges Museum einzurichten. Coulon Senior brachte 1817 von seinen Exkursionen mit dem Botaniker de Büren, Muscheln,

Krustentiere und Fische aus der Umgebung von Nizza mit. Aus politischen Gründen scheiterte das Projekt, für das sie bereits 25000 Livrēs gesammelt hatten.[91] Um 1832 den neu eingeführten

Naturkundeunterricht zu veranschaulichen, wurde in einem Raum im Erdgeschoss vom Waisenhauses (später Rathaus), ein kleines provisorisches Museum eingerichtet.[103] Dort konnte die umfangreichen Sammlungen, die Louis Agassiz aus Frankreich und Deutschland mitgebracht hatte, so gut es ging untergebracht werden.

Als der Saal im Erdgeschoss des Waisenhauses überfüllt war, stapelte Coulon seine Neuerwerbungen in seinem Haus im Faubourg. Weitere Standorte der naturhistorischen Objekte waren die Bibliothek

und das Schloss. Es gab weder eine Einheit noch eine methodische Klassifizierung. 1835, als die Einrichtung des Lateinischen Gymnasiums abgeschlossen war, transportierte Louis Coulon all diese

Schätze in die neuen Räumlichkeiten und kümmerte sich selbst um die Aufstellung in den Vitrinen und die Anfertigung der Etiketten. An diesem Ort befindet sich heute die öffentliche Bibliothek.

1836 kaufte Coulon dank einer Spende des Königs, die Agassiz-Sammlung für das Museum. Agassiz erklärte, dass alle seine zukünftigen Lieferungen die er bekäme an das Museum gehen würden. 1837

konnte nun im westlichen Teil des Obergeschosses vom Collège Latin ein permanentes naturhistorisches Museum eingerichtet werden. Es wurde von Louis de Coulon (1804-1894) als eigentlichem Schöpfer

eröffnet, der die Sammlung seines Vaters und die von Agassiz unterbringen konnte. Im Gymnasium befanden sich damals das naturhistorische, ethnographische und archäologische Museum, die

Stadtbibliothek mit etwa 60‘000 Bänden und die Bibliothek der Predigergesellschaft.[91]

Naturforscher Paul Godet (1836-1911), zweiter Direktor des Naturhistorischen Museums Neuchâtel: «Als Agassiz nach Neuchâtel kam, war unser Naturhistorisches Museum sehr arm. Einige ausgestopfte

Tiere, Muscheln und andere Dinge standen in unseren Vitrinen. Dass die Sammlung so umfangreich geworden ist, verdanken wir in erster Linie den Gründern Louis Agassiz und Louis de Coulon

(1804-1894), dem ersten Direktor des Museums. Agassiz erkannte, wie sehr naturhistorische Sammlungen den Unterricht unterstützen können und wie wichtig sie für die wissenschaftliche Arbeit sind.

Agassiz selbst hatte viele Sammlungen als Grundlage für seine Arbeit zusammengetragen. Es handelte sich um Fossilien, Mollusken, Fische und Stachelhäuter (Seesterne, Seeigel). 1838 trat eine kurz

zuvor ernannte Verwaltungskommission beim Vorsitzenden Louis de Coulon zusammen. Sie teilten die Arbeit untereinander auf, dabei kümmerte sich Agassiz besonders um die Fossilien und

Mollusken. Louis Agassiz verdanken wir den Impuls, der dem Studium der Naturgeschichte in unserem Land gegeben wurde. Während seines Aufenthalts in Neuchâtel wurden seine Vorlesungen von

einem grossen Publikum besucht, in dem es nicht an Damen mangelte. Agassiz, der sich leidenschaftlich für die Wissenschaft einsetzte, verstand es, sie attraktiv zu machen, ohne dabei ihre

Ernsthaftigkeit zu opfern. Als Louis Agassiz nach Amerika ging, dachte er daran, sich von diesen Sammlungen zu trennen, aber da er sie in Neuchâtel behalten wollte, stimmte er zu, sie unserem

Museum für einen Preis zu überlassen, der weit unter ihrem Wert lag, nämlich Fr. 6000.- Eine sehr grosse Anzahl von Etiketten des Museums trägt die Aufschrift ‹Collection Agassiz›. Am

Eingang vom Naturhistorischen Museum Neuchâtel wurde von der Kommission für Louis Agassiz eine Gedenktafel angebracht.»[75] Die Inschrift

lautet:

A LOUIS AGASSIZ

L’un des fondateurs du musée

D’histoire naturelle.

Digitale Fischsammlung

Die fossilen Fische der «Agassiz-Sammlung» vom Naturhistorischen Museums Neuchâtel

umfasst 820 Referenzen und 2‘500 Stücke. Sie diente als Grundlage für die Beschreibung zahlreicher neuer fossiler Fischarten. Seine Sammlung ist digitalisiert auf Wikipedia Commons (CC BY-SA 4.0)

frei zugänglich.[97]

Caturus heterurus (Agassiz 1839)

Caturus furcatus (Agassiz 1833)

Caturus angustus (Agassiz 1844)

Die Stadt erweiterte ihre wissenschaftlichen Interessen 1837 mit dem Zusammenschluss der Helvetischen Naturforschenden Gesellschaft.[17]

Im «Collège Latin» fand 1841 die Einweihung der «ersten Akademie» statt, die bis 1848 bestand. Auf Initiative des 1859 in Neuchâtel eingebürgerten Geologen Edouard Desor, ehemaliger Assistent von Agassiz und Mitglied des Grossen Rates, wurde am 24. März 1866 ein erstes kantonales Hochschulgesetz verabschiedet. Desor unterrichtete seit 1852 an den Auditorien. Das Gesetz führte 1866 zur Eröffnung der «zweiten Akademie». 1886 zog diese in einen Neubau, heute Universität (siehe Fotos). Am 12. Mai 1887 erfolgte die Einweihung der Louis Agassiz-Büste durch die Société de Belles-Lettres, ein Werk des Bildhauers Iguel. Im grossen Saal wurde ein Ganzkörperporträt von Agassiz ausgestellt. Im Mai 1909 wandelte man die Akademie in eine Universität um. Im Gebäude befinden sich Erinnerungsstücke, verbunden mit der Gründung der Akademie.

Lehrer und Direktor an der ersten Akademie

Auf Drängen Alexander von Humboldts unterzeichnete Friedrich Wilhelm III. am 17. März 1838 eine Kabinettsorder, in der er in Neuchâtel die Gründung einer Akademie beschloss. Zu diesem Zweck erfolgte eine königliche Spende. Die erste Akademie bestand von 1841 bis 1848. Darin integriert waren einen Teil der Hörsäle (Auditoires) und drei Fakultäten: die Philosophische Fakultät, welche Philosophie, Geschichte, alte und moderne Literatur umfasste, die Juristische Fakultät und die Naturwissenschaftliche Fakultät. Den Unterricht gaben hochrangige Gelehrte.

Ein Professor mit vielen Auszeichnungen

Zum Zeitpunkt der Einweihung der Akademie von Neuchâtel am 18. November 1841, war Louis Agassiz: Doktor der Philosophie, Medizin und Chirurgie, Doktor der Rechtswissenschaften der Universitäten

Edinburgh und Dublin; Mitglied der Königlichen Gesellschaften von London und Edinburgh, der Königlichen Akademien der Wissenschaften von Berlin, Stockholm, Turin und Paris, der Luchsakademie von

Rom, der Kaiserlichen Akademie der Naturforscher, der Kaiserlichen Gesellschaft der Naturforscher von Moskau, der Königlichen Akademie der Naturforscher von London und Edinburgh, der Königlichen

Zoologischen Gesellschaft von Irland, der Philomatischen Gesellschaft von Paris, der Akademien von Philadelphia und Val-d'Arno, des Lyzeums von New-York, des Instituts von Bristol, der

Philosophischen und Literarischen Gesellschaft von Leeds, der Geologischen Gesellschaft von Frankreich, der von London, der British Association for the Advancement of Science, der Helvetischen

und der Deutschsprachigen Gesellschaft für Naturwissenschaften und Medizin, der Nordischen Antiquitätengesellschaft in Kopenhagen, der Gesellschaft für Physik, Chemie, Landwirtschaft und

Industrie in Frankreich, der georgophilen Gesellschaft von Florenz, der naturhistorischen Gesellschaften von Berlin, Frankfurt, Prag, Heidelberg, Strassburg, Schlesien, Halle, Freiburg,

Saint-Louis (USA), Hamburg, Northumberland, Durham, New-Castle, Zürich, Basel, etc. Ritter des preussischen Roten Adlerordens, Ehrenprofessor an der Akademie von Lausanne und Professor für

Naturgeschichte an der Akademie von Neuchâtel.[115]

Eröffnungsvortrag

Louis Agassiz war Lehrer und von 1842 bis 1843 Rektor der Akademie. Auch Arnold Guyot, der Agassiz 1825 in Deutschland kennengelernt hatte, lehrte hier. Im ersten

Jahr hielt Agassiz zwei Vorlesungen über vergleichende Anatomie und über Naturphilosophie.

Louis Agassiz sprach an der Einweihung der ersten Akademie über «Die Abfolge und Entwicklung der organisierten Wesen auf der Erdoberfläche in den verschiedenen Zeitaltern der Natur» in der er

auch Thesen von Cuvier erwähnt. Er erzählte: «Auf welche Einflüsse man in der Welt auch immer zurückgreifen mag, niemals wird man sich die spontane Entstehung von Lebewesen allein durch die

Wirkung oder das Zusammenwirken physikalischer Kräfte vorstellen können. Hier ist es wichtig, von vornherein einen Unterschied zu machen zwischen der Herstellung der Ordnung der Dinge, die die

gesamte Natur von Anfang an beherrscht hat und die durch alle Zeiten hindurch erhalten geblieben ist, und den besonderen Akten des schöpferischen Willens, die sich nur auf die Herstellung

bestimmter Teiltatsachen beziehen, die in den allgemeinen Plan passen und gewissermassen nur die Folge davon sind. Die Zeit ist gekommen, in der auch die Wissenschaft in der Natur einen Gott als

Schöpfer und Urheber aller Dinge erkennen kann. Die Geschichte der Erde verkündet ihren Schöpfer. Sie sagt uns, dass das Ziel und das Ende der Schöpfung der Mensch ist. Er wird in der Natur seit

dem ersten Auftreten der organisierten Wesen angekündigt, und jede wichtige Veränderung in ihrer Gesamtheit ist ein Schritt in Richtung des endgültigen Endes der Entwicklung des organischen

Lebens. In unserem Zeitalter ist daher nur noch eine vollständige Manifestation der intellektuellen Entwicklung zu erwarten, die die menschliche Natur mit sich bringt. Möge die Einrichtung, zu

deren Einweihung wir uns heute versammeln, eines Tages zu denjenigen gehören, die zu diesem grossen Ziel beigetragen haben.» [115]

Ehrenbürger von Neuchâtel

Genf versuchte Agassiz anzuwerben und bot ihm ein Gehalt von etwa 4000 Fr. an. Einige Monate später kam ein Angebot von Lausanne. Doch er blieb seiner Stelle treu, und die Neuenburger wussten ihm ihre Dankbarkeit auszudrücken. Louis Coulon schrieb ihm in ihrem Namen einen Brief, in dem er ihm mitteilte, dass die Stadtverwaltung ihm als Zeichen ihrer Wertschätzung und Dankbarkeit jährlich 2.000 Francs aus Frankreich zusichern würde.[63] Agassiz erhielt das Ehrenbürgerrecht.

Neuchâtel wird Stadt der Wissenschaft

Durch die intensive wissenschaftliche Tätigkeit von Louis Agassiz wurde Neuchâtel innert kürzester Zeit zur Stadt der Wissenschaft. Um Agassiz herum hatte sich ein

beachtlicher wissenschaftlicher Stab gruppiert: Die Lehrer der ersten Akademie Arnold Guyot (Glaziologe), Léo Lesquereux (Bryologe), Henri Ladame (Chemiker und Mathematiker), Henri de Joannis,

(Mathematiker), Frédéric DuBois de Montperreux (Geograf). Desweiteren die Coulons Vater und Sohn, Auguste de Montmollin (Geologe), F. de Rougemont senior und Ch.-Ph. deBosset (Archäologen),

Jean-Frédéric d’Ostervald (Kartograph); Louis Favre (Schriftsteller) und die bekannte Ärzte Jacques-Louis Borel, de Castella, H. de Purry und Léopold de Reynier.[17]

Die reichhaltige Sammlung fossiler Conchylien der Schweiz, welche der Geologe Gressly von seinen Reisen zurückgebracht hatte, veranlasste Agassiz zu einer

Bearbeitung der fossilen Conchylien des Jura und der Kreide, welche unter dem Titel «Études critiques sur les Mollusques fossiles du Jura et de la Craie» in 4 Lieferungen mit 100 Tafeln erschien,

welchem Werke er noch mehrere ähnliche ergänzende Publikationen über fossile Conchylien folgen liess, von denen die «Iconographie des Coquilles tertiaires, reputées identiques avec les espèces

vivantes ou dans différens terrains de l'époque tertiaire» und ,«Mémoire sur les moules de Mollusques vivans et fossiles» die bedeutendsten sind.

1839 begann er in Zusammenarbeit mit Carl Vogt ein grosses Werk über die Naturgeschichte der Flusswasserfische Mitteleuropas vorzubereiten, das sich auch auf die Anatomie und Embryologie der

Fische erstrecken sollte. Die erste Lieferung enthielt auf 24 Farbtafeln die Abbildungen der Gattungen Salmo und Thymallus mit kurzen erläuternden Texten. In der zweiten Lieferung gab Carl Vogt

unter Mitwirkung von Agassiz die Entwicklungsgeschichte der Salmonen. Als dritte Lieferung folgte eine Abhandlung über die Anatomie der Lachse, die Agassiz und Vogt 1845 im dritten Band der

Mémoires de la Société des Sciences Naturelles de Neuchâtel veröffentlichten.

Päpstliches Verbot

Am Oktober 1839 wollte Agassiz an der Versammlung des Naturforscher-Vereins in Pisa teilnehmen. Die päpstliche Regierung verbot jedoch den Anlass. Kardinal Lambruschini (1776-1854) teilte in

Rundschreiben allen Kanzlern der römischen Universitäten mit, dass der Heilige Stuhl den päpstlichen Untertanen nicht nur die Teilnahme, sondern auch den Briefwechsel mit diesem Verein verbietet.

Als Strafe drohte die Vermögenskonfiskation.[98] Agassiz, empört über dieses Verbot, wollte eine Übersetzung des von Lambruschini unterzeichneten

Rundschreibens mit sachkundigen Bemerkungen an eine Neuchâteler Zeitung schicken. Aber diese lehnte ab. Agassiz war genötigt, seine Bemerkungen in den Nouvelliste Vaudois zu publizieren. «Vor

zwei Jahrhunderten», sagte Agassiz, «war der 70-jährige Galilei gezwungen, vor einem römischen Inquisitionsgericht kniefällig die Ketzerei abzuschwören, dass die Erde um die Sonne sich bewege.

Heute verbietet man, und zwar abermals in Rom, Männern der Wissenschaft den Besuch eines Vereins von Gelehrten, der sich um nichts, als um Förderung naturhistorischen Wissens

bekümmert.»[99]

Lord Francis Egerton

Um Agassiz in seinen Forschungen zu unterstützen, kaufte Lord Francis Egerton 1841 die Originalzeichnungen zu Agassiz‘ Werken über die Fische. Der Naturforscher durfte die Zeichnungen in Neuchâtel aufbewahren, solange er sie benötigte.

Agassiz Portofrei

1842 erhielt Agassiz vom Kanton Neuchâtel das Privileg der Portofreiheit, um seine umfangreiche wissenschaftliche Korrespondenz zu erleichtern.[95]

Ab März 1842 erhielt Agassiz eine jährliche Summe von 3000 Franken vom König von Preussen, «als Entschädigung für die bedeutenden Opfer, welcher dieser Gelehrte für seine wissenschaftlichen

Forschungen bringt.» Das fürstliche Geschenk soll auf den Vorschlag von Alexander von Humboldt erfolgt sein.

Im Juli 1842 ernannte die Akademie von Neuchâtel Louis Agassiz zu ihrem Rektor und beschloss, dass der Lehrkurs alljährlich mit einer öffentlichen Sitzung beginnen sollte, in welcher der Rektor

eine Rede zu halten und ein Professor eine wissenschaftliche Abhandlung vortragen sollte.

Königlicher Besuch in Neuchâtel

Am 25. September 1842 besuchte das preussische Königspaar, Friedrich Wilhelm IV (1795-1861) Elisabeth Ludovika von Bayern (1801-1873), zunächst den Gottesdienst in der Kirche Notre-Dame. Danach

gab der König, der die neuchâtelische Medaille trug, eine Audienz und besuchte das Kollegium und die Lehrerschaft. Agassiz und Coulon, die auch dort waren, erhielten grosse Anerkennung und

begleiteten Seine Majestät durch die Säle des Naturhistorischen Museums. Die Schüler/innen waren ebenfalls versammelt und empfingen den König mit einem «Dieu sauve le roi!». Was die Dekoration in

der Stadt betraf, so schmückte Agassiz sein Haus mit dem Transparent vom Hotel des Neuchâtelois auf dem Aaregletscher und mit dem eidgenössischen Banner auf dem Felsen. Darauf stand die

Inschrift: «Unter seinem Schutz blühen die Wissenschaften.» Für seine künstlerischen und wissenschaftlichen Verdienste erhielt Agassiz vom König eine Goldmedaille.

1844 schloss Agassiz die Publikation seines Riesenwerkes über die fossilen Fische ab, das in 5 Quartbänden mit 311 Tafeln in Folio in Neuchâtel erschienen war. 80 der grössten Museen Europas hatten das Material dafür geliefert, und die Zahl der beschriebenen und angeführten Arten belief sich auf 1700 in etwa 20.000 Exemplaren. Diese ,«Recherches sur les poissons fossiles» (1833-1844) war unbestritten Agassiz' bedeutendstes Werk und bildeten mit Cuvier's und Valenciennes' «Histoire naturelle des poissons» (1828) und Johann Müller's anatomischen Abhandlungen die Grundlage der Kenntnisse im Reiche der Fische (1844), indem sie sich nicht allein auf das Gebiet der Ichthyolithen beschränken, sondern über das ganze Feld der Anatomie und Systematik der Fische ausdehnen und insbesondere den letzteren Zweig wesentlich umgestalteten. Die weiteren Forschungen führten den Gelehrten nacheinander zur Herausgabe der «Beschreibung der schweizerischen fossilen Echinodermen», «Monographie der lebenden und fossilen Echinodermen» (Seetierformen), «Kritischen Studien über die fossilen Mollusken» und der «Monographie der fossilen Fische im roten Sandstein».

Literaturverzeichnis für Naturgeschichte

Agassiz erstellte mehrere bibliographische Werke, wie die «Matériaux pour servir à une Bibliothèque zoologique et paléontologique», ein beeindruckender Folioband, 1842 bis 1845, ein Literaturverzeichnis für Naturgeschichte. Der Nomenclatur «Zoologicus» (1842 bis 1846) ist ein systematisches Verzeichnis der Genera sämtlicher Tiere, an welchem sich die bedeutendsten Fachleute der Zeit beteiligten, wie H. von Meyer, A. Wagner, Q. Waterhouse, Strickland, Duméril, C. L. Bonaparte, Kaup und viele andere.

Forschungen über die Eiszeit

Nachdem Louis Agassiz durch seine Veröffentlichungen über fossile Fische und Seeigel berühmt geworden war, beschäftigte er sich in Neuchâtel intensiv mit der Eiszeit. Er war der eifrigste Verfechter von Charpentiers Theorie über die frühere Ausdehnung der Gletscher und den Transport von Findlingen durch das Gletschereis.

«Wo Menschen schweigen, müssen Steine reden. Und sie reden zu uns, die Steine und Felsen, die Berge und

Täler, aber ein Jedes hat seine besondere Sprache. Es kam eine Zeit, wo der grösste Teil der Erde plötzlich

bedeckt war von einer ungeheuren Masse gefrorenen Wassers, die alles Leben vernichtete: die Eiszeit. Der

Rückzug der Eiskruste erfolgte durch die Wärme der Sonne und des Erdinneren, nach dem Norden und den

Alpen hin. Von dort wurden die (erratischen) Blöcke nach ihren jetzigen Lagerstätten bewegt. Es entstanden

einzelne Gletscherzüge, welche nicht mehr ein zusammenhängendes Ganzes bildeten.»

Louis Agassiz in «Eine Periode der Geschichte unseres Erdballs», 1841, S. 1ff

Luzern zur Eiszeit. Gemälde von E. Hodel, 1927, im Gletschergarten Luzern.

Nach einer wissenschaftlichen Skizze von Professor A. Heim.

Die ersten Pioniere

Bereits 1802 hatte der schottische Gelehrte John Playfair die Idee, dass die Findlinge von Gletscher transportiert worden sein könnten. Der Bergführer Jean-Pierre

Perraudin (1767-1858) lieferte 1815 den Anstoss zu dieser Theorie. Der Walliser Strasseninspektor Ignaz Venetz (1788-1859) erläuterte seine Forschungen zur Gletscherlehre 1821 in seinem Werk über

die Wanderungen der Gletscher «Mémoire sur lés Variations de la Température dans les Alpes de la Suisse». 1829 stellte er dazu eine eigentliche Eiszeit-Theorie auf die ihn zum Begründer der

Eiszeit-Theorie machte. Die Alpenklubsektion Monte Rosa weihte 1869 den Ignaz Venetz-Findling auf dem Hügel von Valère in Sitten mit der Jahreszahl «1821» ein. Sie sieht in Venetz auch den

ersten Begründer der Glaziologie. Die Ansichten von Venetz überzeugten auch Jean de Charpentier (1786-1855), Direktor der Saline von Bex. Sie wurden danach von Charpentier und Agassiz

weiterentwickelt.

Auch Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) sei hier erwähnt. Er notierte am 7. November 1779 in seinen Briefen aus der Schweiz: «An dem Weg (bei St. Maurice)

betrachten wir die vielen Granit- und Gneisstücke, die trotz ihrer Verschiedenheit doch alle von einem Ursprung zu sein scheinen.» In «Wilhelm Meisters Wanderjahre» nimmt Goethe darauf mit den

folgenden Bezug, die in den früheren Auflagen nicht erhaltenen sind: «Zuletzt wollten zwei oder drei stille Gäste sogar einen Zeitraum grimmiger Kälte zu Hilfe rufen und aus den höchsten

Gebirgszügen, auf weit ins Land hineingesenkten Gletschern, gleichsam Rutschwege für schwere Ursteinmassen bereiten und diese auf glatter Bahn, fern und ferner hinausgeschoben, im Geiste sehen.

Sie sollten sich bei eintretenden Epochen des Auftauens niedersenken und für ewig in fremdem Boden liegen bleiben.»[73]

Die naturwissenschaftlichen Aspekte der Eiszeittheorie wurden später von Karl Schimper (1803-1867), Naturforscher und Dichter, eingehend untersucht. Er war mit

Agassiz seit dessen Studienzeit in Heidelberg und München befreundet und hielt sich von Dezember 1836 bis Mai 1837 in Neuchâtel auf. 1836 waren Agassiz und Schimper bei Charpentier zu

Gast, lernten dessen Beobachtungen näher kennen und Schimper besang bald die Eiszeit in einem Gedicht. Schimper war ein Kenner des Eises und seiner Bewegungskräfte, die er bereits in seinen

Münchner Vorlesungen von 1835/36 erläutert hatte. Er stand in regem Kontakt mit Agassiz und übermittelte ihm auch das entsprechende Heft seiner Münchener Vorträge, woraufhin Agassiz das Thema

vertiefte. Agassiz, der sein Schüler wurde, hatte einige Anregungen Schimpers zunächst falsch interpretiert und in der Öffentlichkeit verbreitet. Agassiz war das Wesen der Blockverschleppung

durch die Gletscher noch fremd, so dass er sie als Gleitbewegung erklärte, in die die Blöcke bei der Hebung der Alpen auf der glatten Oberfläche der nun geneigten Eismassen gerieten. Am 15.

Februar 1837 verfasste Schimper in Neuchâtel seine Ode: «Die Eiszeit», die er an die Zuhörer der öffentlichen Vorträge von Agassiz in Neuchâtel verteilen. Damit erschien das Wort «Eiszeit»

erstmals in gedruckter Form (Die Eiszeit, wissenschaftliches Document, zum ersten Mal abgedruckt und in fliegenden Blättern aufgeteilt in Neuchâtel am Geburtstag Galilei's, 15. Febr.

1837).[66]

Agassiz macht Gletscherkunde weltweit bekannt

Agassiz machte die neuen Erkenntnisse der Gletscherforschung einem breiten Publikum bekannt, als er am 24. Juli 1837 in Neuchâtel vor der Versammlung der Schweizerischen Naturforschenden

Gesellschaft den Vortrag «Discours sur les glaciers» hielt. Er erklärte, dass Eismassen den Grundstock der Alpen bedeckten und dass es deshalb in Europa eine Eiszeit gab, in der Mammuts lebten.

Zum ersten Mal wurde eine Eiszeit in Europa wissenschaftlich diskutiert. Dabei erregte er den Zorn von Leopold von Buch, dem berühmtesten Geologen seiner Zeit, der den Saal mit dem Ausruf

verliess: «O ehrwürdiger de Saussure, bete für uns!». De Saussure, der Begründer der rationalen Geologie, vertrat die Ansicht, dass die Findlinge durch die Stoss- und Fallkraft von Wasserströmen

transportiert wurden. Dieser Meinung schlossen sich damals die meisten Gelehrten an.[17] Alexander von Humboldt hatte die Eiszeittheorie überhaupt nicht

verstanden.

Expeditionen in den Schweizer Alpen

Um weitere Beweise für seine Gletschertheorie zu sammeln, unternahm Agassiz im Sommer 1838 Reisen ins Haslithal und zu den Gletschern des Montblanc. Die Gletscher wurden zum Hauptgegenstand seiner Forschungen, die weltweit Beachtung fanden.[8] Louis Agassiz beteiligte sich hauptsächlich mit Arnold Guyot, dem politischen Flüchtling Edouard Desor (1811-1882), dem Zeichner Dinkel und Carl Vogt an den Untersuchungen über die Alpen und ihrer Gletscherphänomene. Vogt beschrieb das Verhältnis so: «Es war eine wissenschaftliche Fabrik mit Gütergemeinschaft. Unten in dem an der Promenade am See gelegenen Haus waren zwei Magazinräume, vollgestopft mit Fossilien und sonstigen Materialien. Später stiess dann der Forscher Amanz Gressly (1814-1865) zu uns.»

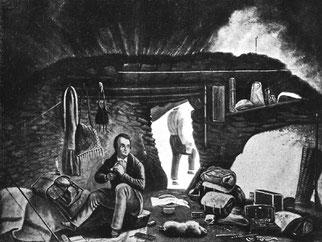

Auf dem Aaregletscher hielt sich sein Expeditionsteam ab 1840 längere Zeit im berühmt gewordenen, selbst errichteten «Hôtel des Neuchâtelois» auf. Es handelte sich

um einen mächtigen Felsblock, der von den Höhen des Schreckhorns niederfiel und eine Vertiefung im Gletscher bildete. Der mit Steinen ausgelegte Boden wurde mit Heu und einem Wachstuch bedeckt

und diente zusammen mit einigen Decken als Lager. Die Küche befand sich ausserhalb des höhlenartigen Baus, die Lebensmittel wurden vom Grimselhospiz bezogen. Der Zugang zu dieser

Naturforscherwohnung war so schmal, dass man sich gerade so hindurchzwängen konnte.[33] Die ersten Bewohner des Hotels waren Louis Agassiz, Edouard Dessor,

Karl Vogt, Francois von Pourtalès, Celestine Nicolet und Henri de Coulon.[8]

Agassiz als Leiter der Arbeiten führte die physikalischen Untersuchungen durch und machte thermometrische, hydrometrische, psychometrische und barometrische

Beobachtungen, Desor untersuchte die feinere Struktur des Eises und ihre Veränderungen unter verschiedenen Bedingungen, die Moränen und ihre Entstehung, Vogt beobachtete die Tierwelt, Nicolet die

Pflanzenwelt der Hochlagen.

Die Naturforscher des Aaregletschers schufen nicht nur die Grundlagen der Glaziologie, sondern wurden auch zu Pionieren des Alpinismus: Erstbesteigung des Grossen

Lauteraarhorns (das sie für das Schreckhorn hielten), Erstbesteigung des Rosenhorns, Erstbesteigung des Galenstocks, Zweitbesteigung des Wetterhorns, Viertbesteigung der Jungfrau etc.[17]

Das Benennen von Berggipfeln

Von den Gipfeln, die sich südöstlich des Finsteraarhorns erheben, trug nur einer den Namen Oberaarhorn, und Agassiz empfahl, die anderen zu Ehren der Naturfoscher Studerhorn, Scheuchzerhorn, Altmann, Grunerhorn und Escherhorn zu nennen. Desor schlug seinerseits vor, den 3956 m hohen Gipfel nördlich des Finsteraarhorns Agassizhorn zu taufen. Diese Vorschläge wurden von der damaligen Landestopographie angenommen.[20]

Publikationen