- Brunngasse / Rue des Fontaines

- Burgplatz / Place du Bourg

- Burggasse / Rue du Bourg

- Jakob-Rosius-Strasse / Rue Jakob-Rosius

- Kanalgasse / Rue du Canal

- Kirchgässli / Ruelle de l'Eglise

- Obergasse / Rue Haute

- Obergässli / Ruelle du Haut

- Quellgasse / Rue de la Source

- Ring

- Römergässli / Rue des Romains

- Schmiedengasse / Rue des Maréchaux

- Untergasse / Rue Basse

- Untergässli / Ruelle du Bas

- Juravorstadt / Faubourg du Jura

- Mühlebrücke / Pont du Moulin

- General Dufour-Strasse / Rue du Général-Dufour

- Das Dufour Schulhaus - Überblick

- Das Dufour Schulhaus - Kloster und Spital

- Das Dufour Schulhaus 1818-1819

- Das Dufour Schulhaus - Abram-Emmanuel und Edouard Tièche

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Louis Agassiz

- Das Dufour Schulhaus 1818 - Oberst Friedrich Schwab

- Das Dufour Schulhaus 1820-1827

- Das Dufour Schulhaus 1828-1835

- Das Dufour Schulhaus - Lehrer in geheimer Mission

- Das Dufour Schulhaus 1836-1838

- Das Dufour Schulhaus 1837 Jean Joseph Hisely

- Das Dufour Schulhaus 1839-1842

- Das Dufour Schulhaus 1843-1849

- Das Dufour Schulhaus 1845 Albert Friedrich Haller

- Das Dufour Schulhaus Kinder der Fabrik

- Das Dufour Schulhaus 1850-1869

- Das Dufour Schulhaus - Armin und Arnold Mueller

- Das Dufour Schulhaus 1870-1880

- Das Dufour Schulhaus 1881-1887

- Das Dufour Schulhaus 1885 - Hermann Aegler

- Das Dufour Schulhaus - Die Bieler Bijouteriefamilie Weber

- Das Dufour Schulhaus 1887 - Karl Walser

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser I

- Das Dufour Schulhaus 1888 Robert Walser II

- Das Dufour Schulhaus 1888-1891

- Das Dufour Schulhaus 1891 Grock

- Das Dufour Schulhaus 1892 - Gottlieb Hauser

- Das Dufour Schulhaus 1892-1895

- Das Dufour Schulhaus 1896-1898

- Das Dufour Schulhaus 1893 - Eduard Amsler

- Das Dufour Schulhaus 1896 - Hermann Hubacher

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Emil Meyer

- Das Dufour Schulhaus - Die Familie Lanz

- Das Dufour Schulhaus 1897 - Fritz Antenen

- Das Dufour Schulhaus 1899-1903

- Das Dufour Schulhaus 1904-1905

- Das Dufour Schulhaus 1902 Werner Bourquin

- Das Dufour Schulhaus 1902 - MAURICE UND ANDRÉ VAUCHER

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger

- Das Dufour Schulhaus 1903 - Hans Zulliger II

- Das Dufour Schulhaus 1905 - Karl Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1906-1908

- Das Dufour Schulhaus 1908 - Hans Schoechlin

- Das Dufour Schulhaus 1909-1910

- Das Dufour Schulhaus 1951-2011

Das Dufour-Schulhaus / L' école Dufour 1818-1819

Das erste Bieler Gymnasium / Le premier gymnase biennoise 1817 - 1836

1815 wurden der Jura und Biel ein Teil des Kantons Bern und die Vereinigungsurkunde sah die Gründung eines Gymnasiums für den neuen französischsprachigen Kantonsteil vor. Bereits 1817 eröffnete man in Biel, einem Städtchen mit nicht ganz 3000 Einwohnern, das neue Gymnasium in den Räumen der Burgerschule an der Untergasse 8. 1818 fand es seinen Sitz im ehemaligen Spitalgebäude. Als 1836 die Berner Regierung das Bieler Gymnasium zum Progymnasium herabstufte, wurde das Gebäude zum Sitz weiterer Schulen.[4]

En 1815, le Jura et Bienne furent attribués au canton de Berne. L’acte de réunion prévoyait la création d’un gymnase pour la nouvelle partie francophone du canton. À

Bienne, on réagit rapidement à la question de l’implantation du gymnase et, en 1817, la ville inaugurait un nouveau gymnase dans les locaux de l’école des bourgeois à la rue Basse 8. En 1818, le

gymnase avait déjà son siège dans l’ancien couvent et l’hôpital dut être transféré à la rue Basse 45. En 1836 le gouvernement bernois, dans la foulée, dégrada le gymnase de Bienne qui devenait

ainsi le progymnase. Quant à l’ancienne commanderie de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, elle devint le siège d’autres écoles.[4]

Vorgeschichte / Avant-propos

Ein Gymnasium für Biel

Die französische Besetzung (1798 bis 1815) war für das Bieler Schulwesen nicht förderlich. Gemäss Gesetz gab es in Biel zwar eine kommunale Primarschule und eine

Sekundarschule (mit den obligatorischen Fächern Latein, Französisch, Mathematik, Deutsch usw.). Da der Schulbesuch nicht obligatorisch war und der Gemeinde die nötigen Geldmittel fehlten, kam es

immer mehr zu einer Vernachlässigung des Schulwesens.[12] Am 20. März 1815 beschloss der Wiener Kongress die Vereinigung des ehemaligen Bistums Basel

und der Stadt Biel mit dem Kanton Bern, dessen Territorium in den Wirren der Revolution stark zusammengeschmolzen war. Unter den Anwesenden befand sich auch Georg Friedrich Heilmann, der

vergeblich versuchte Biel als selbständigen Kanton durchzusetzen.

Am 27. Mai desselben Jahres schloss sich die eidgenössische Tagsatzung der Erklärung des Wiener Kongresses an, und kurz darauf fand in Biel die Beurkundung dieses

Staatsvertrags durch eine von den beiden beteiligten Parteien zu gleichen Teilen ernannte Kommission statt. In Artikel 12 der Vereinigungsurkunde versprach die Berner Regierung dem reformierten

Landesteil eine höhere Lehranstalt, an der sich junge, zukünftige Theologen auf die Berner Akademie vorbereiten könnten.

Durch die Vereinigung erhielt die Stadt Biel zwei Sitze im Grossrat des Kantons Bern zu, vertreten durch die Grossräte Georg Friedrich Heilmann (1785-1842) und

Rudolf Neuhaus (1767-1846). Mit besonderem Eifer nahm sich Neuhaus der aufkommenden Schulfrage an. Im Frühling 1816 teilte er dem Kleinen Stadtrat mit, dass der Pfarrer Charles Ferdinand Morel (1772-1848) von Corgémont sich mit dem

Projekt eines in Courtelary zu errichtenden Kollegiums oder Instituts befasse, worauf die Ratskollegen, seine Mitteilung verdankend, ihn beauftragten, sein möglichstes zu tun, damit dieses

Etablissement nach Biel komme. Neben der Stadt Biel bewarben sich auch La Neuveville und das Erguel als Standort für die neue Schule. Als die Regierung wissen wollte, was Biel zu einer solchen

Schule beitragen wolle, wurden Rudolf Neuhaus und Samuel Perrot-Haag mit der Ausarbeitung des Projektes beauftragt. Der bernische Schultheiss von Mülinen besuchte den Lehrer und Pädagogen Conrad

Appenzeller in Brütten und forderte ihn dazu auf, einen detaillierten Plan für ein Gymnasium in Biel zu entwerfen und der Regierung in Bern vorzulegen. Das Projekt wurde am 11. September 1816 vom

Grossen und Kleinen Stadtrat gutgeheissen und am folgenden Tag der in Biel versammelten reformierten Geistlichkeit des Juras zur Begutachtung unterbreitet.[5]

1815

Un gymnase pour Bienne

L'occupation française (de 1798 à 1815) n'a pas été favorable au système scolaire biennois. Conformément à la loi, il existait certes à Bienne une école primaire et une école secondaire communales (avec les matières obligatoires que sont le latin, le français, les mathématiques, l'allemand, etc.) Mais comme la fréquentation de l'école n'était pas obligatoire et que la commune ne disposait pas des moyens financiers nécessaires, le système scolaire est devenu de plus en plus négligé.[12] Le 20 mars 1815, le Congrès de Vienne a décidé de réunir l'ancien évêché de Bâle et la ville de Bienne avec le canton de Berne, dont le territoire avait fortement fondu dans la tourmente de la révolution. Le 27 mai de la même année, la Diète fédérale s'est ralliée à la déclaration du Congrès de Vienne et, peu de temps après, une commission nommée à parts égales par les deux parties concernées a authentifié ce traité d'Etat à Bienne. Dans l'article 12 de l'acte de réunion, le gouvernement de Berne promettait à la partie réformée du pays un établissement d'enseignement supérieur où les jeunes futurs théologiens pourraient se préparer à l'Académie de Berne.

Ein Provisorium für 6 Jahre

Die Berner Regierung beschloss am 20. November 1816, durch Dekret und in Vollziehung der § 3 und 12 der Vereinigungsurkunde: «In der Stadt Biel soll auf eine Probezeit von 6 Jahren ein Gymnasium für die protestantische französische Geistlichkeit und für die wissenschaftliche Bildung junger Leute überhaupt errichtet und damit eine Pensionsanstalt verbunden werden.» Interessanterweise sprach das Dekret nicht mehr bloss von der Vorbereitung zukünftiger Geistlicher, sondern auch von der wissenschaftlichen Bildung junger Leute überhaupt.[5]

Die Stadt hatte das Gebäude samt Einrichtung zu beschaffen und einen jährlichen Beitrag von Fr. 1,600.- zu leisten, während die Regierung eine Jahressubvention von Fr. 4,000.- zusicherte.[2]

1816

Une solution provisoire pour 6 ans

A l'initiative des députés Georg Friedrich Heilmann et Rudolf Neuhaus, le gouvernement bernois décida en novembre 1816 de créer à Bienne, à titre d'essai et pour une

durée de 6 ans, un gymnase destiné à la population réformée du Jura-Sud (du Leberberg, comme le précise l'arrêté gouvernemental). L'écoutète bernois de Mülinen rendit visite à l'enseignant et

pédagogue Conrad Appenzeller à Brütten et l'invita à élaborer un plan pour un gymnase à Bienne et à le soumettre au gouvernement à Berne. Ce plan fut accepté, le gymnase fut fondé et le pasteur

Appenzeller fut nommé directeur à Bienne.

La ville devait se procurer le bâtiment et son équipement et verser une contribution annuelle de 1 600 francs, tandis que le gouvernement garantissait une subvention

annuelle de 4 000 francs. On pensa d'abord à utiliser l'ancienne mairie (devenue plus tard la brasserie Moll) comme bâtiment scolaire. Mais il s'est avéré qu'il avait besoin de beaucoup de

réparations. C'est pourquoi la municipalité, suivant les conseils des spécialistes de la construction, a finalement renoncé à ce projet et a installé l'école dans la rue Basse.[2] Comme les gymnases catholiques de Porrentruy et de Delémont, le gymnase de Bienne était placé sous la surveillance et la direction du Conseil de l'Eglise

bernoise.

Foto links: Die Pension der Witwe Blösch an der Obergasse 22. Rechts: Standort des Gymnasiums an der Untergasse 8.

Photo de gauche : La pension de la veuve Blösch à la Rue Haute 22. A droite : l'emplacement du gymnase à la Rue Basse 8.

1. Standort Untergasse

Man dachte zunächst daran, das alte Rathaus (später Brauerei Moll) als Schulgebäude zu nutzen. Es erwies sich jedoch als sehr reparaturbedürftig. Deshalb gab die Stadtverwaltung dem Rat der Baufachleute folgend, diesen Plan schliesslich auf und richtete das Gymnasium 1817 im Kabenschulhaus in der Untergasse 8 ein.[2] Der dort wohnende Lehrer E. König musste seine Wohnung räumen. Wie die katholischen Gymnasien in Pruntrut und Delsberg stand auch das Bieler Gymnasium unter der Aufsicht und Leitung des bernischen Kirchenrates.

Der Verwaltungsrat

Als die Berner Regierung das Statut der Anstalt erliess, nahm sie die Stadt Biel in die Mitverantwortung, indem sie ihre Behörden verpflichtete, einen fünfköpfigen Verwaltungsrat zu stellen. Dieser hatte die Aufgabe, die Organisation der Anstalt zu entwerfen, ihre Ziele zu bestimmen, die Lehrpläne aufzustellen, die Schulverwaltung durch ein Reglement zu umschreiben, die Wahl der Lehrkräfte vorzubereiten und für all dies den definitiven Regierungsbeschluss einzuholen. Die Hauptaufgabe des Aufsichtsrates sollte jedoch darin bestehen, die Umsetzung aller Vorschriften zu überwachen. Der unmittelbaren Aufsichtsbehörde der Schule, offiziell Verwaltungsrat genannt, eine Bezeichnung, die sich in Biel bis in die jüngste Zeit erhalten hat, gehört zuerst an: Oberamtmann von Fischer in Nidau von Amtes wegen, Amtsstatthalter Georg Friedrich Heilmann, der französische Pfarrer Charles-Victor Gibolet, Rudolf Neuhaus und Samuel Perrot-Haag.

1817

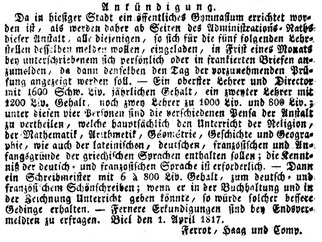

Lehrer gesucht

Das Gymnasium suchte am 1. April 1817 per Inserat: «Ein oberster Lehrer und Direktor mit 1600 Schw. Liv. jährlichem Gehalt, ein zweiter Lehrer mit 1200 Liv. Gehalt,

noch zwei Lehrer zu 1000 Liv. und 800 Liv.; unter diesen vier Personen sind die verschiedenen Pensum der Anstalt zu verteilen, welche hauptsächlich den Unterricht der Religion, der Mathematik,

Arithmetik, Geometrie, Geschichte und Geografie, wie auch der lateinischem, deutschen, französischen und Anfangsgründen der griechischen Sprachen enthalten sollen; die Kenntnis der deutsch - und

französischen Sprache ist erforderlich. - Dann ein Schreibermeister mit 6 à 800 Liv. Gehalt, für deutsches und französiches Schönschreiben; wenn er in Unterricht in Buchhaltung und Zeichnen geben

könnte, so würde solcher bessere Gedinge erhalten».

Für die 5 Lehrstellen hatten sich nicht weniger als 51 Bewerber aus dem In- und Ausland angemeldet. Die Wahl trug dem Administrationsrate eine Rüge ein des obersten Schulrates ein, weil er

entgegen § 5 obiger Instruktion von einer Prüfung der Bewerber Abstand genommen hatte. [5] Pfarrer Appenzeller wurde am 28. Januar 1817 als Direktor und

Lehrer für Religion, Gedächtnisübung, Logik, Geschichte, Geographie und Schreiben nach Biel berufen. Weitere Lehrer waren der Pfarrhelfer Molz (Latein, Griechisch, Deutsch), der Theologe

Johann Rickly (Französisch, Latein, Geschichte, Geographie, Geometrie), der Theologe Johann Jaques (Deutsch, Französisch, Latein) und der Bieler Kunstmaler Peter Girard (Schreiben, Zeichnen,

Singen).[2]

Verspätete Eröffnungsfeier in der Stadtkirche

Im Juli 1817 nahm die neue Anstalt in der Untergasse ihren Betrieb auf. Die feierliche Eröffnung fand jedoch erst am 15. September 1817 in der Kirche statt, da erst zu diesem Zeitpunkt das Lehrerkollegium vollständig war. Eine von Pfarrer Appenzeller gedichtete Strophe der in der Kirche gesungenen Melodien lautete:

«Unsere Schulen blühen wieder!

Wissenschaft den Geist erfreut!

Nun, wir säen, teure Brüder.

Samen für die Ewigkeit.»

Musikfreunde der Stadt und die Zöglinge der Erziehungsanstalt Zehnder in Gottstatt gestalteten den musikalischen Teil der Feier. Ein Mittagsesen im Gasthof zur Krone schloss die Feier ab. Der Rat spendierte den «Lehrknaben» auf Kosten der Stadt ein kleines Abendessen.[5]

Ablauf des Unterrichts

Das Gymnasium wurde eine Anstalt mit 6 Jahreskursen. Der reguläre Unterricht begann am 16. September mit 42 Schülern. Neben den Landeskindern wurde das Gymnasium von

Deutschen, Franzosen, Engländern und Italienern besucht. Die Schule sollte von Anfang an den Charakter eines humanistischen Gymnasiums mit altsprachlichem Schwerpunkt haben. Die Schüler erhielten

darum in 6 Jahreskursen durchschnittlich 9 Lateinstunden pro Woche. Es war keine leichte Aufgabe, die Schule mit wenigen Lehrern und unvollständigen Lehrmitteln zu führen. Alle Schüler (von 9 bis

18 Jahren) waren sozusagen auf dem gleichen Wissensstand. Die einen sprachen nur Deutsch, die anderen nur Französisch, wieder andere konnten beide Sprachen ohne sie grammatikalisch zu

beherrschen, oder sprachen den Dialekt des jeweiligen Ortes. Direktor Appenzeller löste das Problem, indem er die Schüler gleichzeitig beim selben Lehrer Deutsch, Französisch und Lateinisch

lernen liess. Sie beherrschten durch vielfache Wiederholung und Gedächtnisübungen bald die Formenlehre in drei Sprachen in Wort und Schrift. Wer aber nur eine Muttersprache beherrschte, musste so

lange Privatunterricht nehmen, bis er die andere Sprache soweit erlernt hatte, dass er dem Unterricht folgen konnte.

Der Religionsunterricht wurde für Deutsche und Welsche getrennt erteilt. Die christliche Glaubens- und Sittenlehre wurde nach dem protestantisch-reformierten Lehrbegriff vermittelt: für die

Welschen nach Osterwalds, für die Deutschen nach dem eingeführten Katechismus. Als Gedächtnisstütze dienten die sogenannten Quatrains moraux (Lausanne bei Hignou), in denen die Glaubenssätze der

Kirche in vierzeiligen Strophen überliefert sind. Die Berner Ausgabe der biblischen Geschichte in französischer und deutscher Sprache (Kinderbibel) wurde in beiden Klassen als historischer

Religionsunterricht verwendet. Später wurden mit ihnen auch einige Bücher des Neuen Testaments gelesen. Der Konfirmationsunterricht erteilten die Stadtpfärrer unabhängig vom Gymnasium.

Unterrichtet wurden auch Geographie, Schönschreiben und Rechnen. Wer an die Berner Akademie wechseln wollte, fand so leichter Anschluss.

Die Pension an der Obergasse 22

Von den 42 jungen Gymnasiasten wurden 10 Pensionäre von der verwitweten Marie-Louise Bloesch-Moser als Ökonomieverwalterin in ihrem Haus an der Obergasse 22 betreut. L

1817

1er emplacement Rue Basse

Le Gymnase de Bienne, une création quelque peu précipitée, mais géniale pour l'époque. Si d'une part on n'avait pas entrevu toutes les difficultés que devait rencontrer un gymnase bilingue, d'autre part le gouvernement bernois faisait preuve de libéralisme en ouvrant les études supérieures à toute une population qui en était plus ou moins exclue. Le premier conseil administratif, présidé par le bailli Friedrich Fischer, de Nidau, comprenait le pasteur français de la ville, Gibolet, le préfet Heilmann, Jean-Rodolphe Neuhaus et Samuel Perrot-Haag. Plus de 50 candidats se présentèrent aux cinq places de professeurs, et le pasteur Appenzeller fut appelé à la direction, un des promoteurs les plus éclairés de l'instruction publique à Bienne.

En 1817, les autorités municipales décident que le gymnase doit être provisoirement installé pour 6 ans dans l'école de garçons de la Rue Basse. La fête d'inauguration eut lieu le 15 septembre 1817 à l'église, et le lendemain, les cours commençaient avec 42 élèves, logés à la maison d'école de la rue Basse et dans des maisons particulières.

Déroulement de l'enseignement

Le gymnase est devenu un établissement avec 6 cours annuels. Les cours réguliers ont commencé le 16 septembre avec 42 élèves. Outre les enfants du pays, le lycée

était fréquenté par des Allemands, des Français, des Anglais et des Italiens. Dès le début, l'école devait avoir le caractère d'un lycée humaniste avec un accent sur les langues anciennes. C'est

pourquoi les élèves recevaient en moyenne 9 heures de latin par semaine dans le cadre de 6 cours annuels.

Ce n'était pas une tâche facile de gérer l'école avec peu d'enseignants et des outils incomplets. Tous les élèves (de 9 à 18 ans) se trouvaient pour ainsi dire au même niveau de connaissances.

Certains ne parlaient que l'allemand, d'autres que le français, d'autres encore connaissaient les deux langues sans pour autant les connaître grammaticalement ou parlaient le dialecte de leur

localité. Le directeur Appenzeller a résolu le problème en faisant apprendre aux élèves simultanément l'allemand, le français et le latin par le même professeur. Grâce à de nombreuses répétitions

et à des exercices de mémoire, ils maîtrisaient bientôt l'apprentissage des formes dans les trois langues, à l'oral comme à l'écrit. Mais ceux qui ne maîtrisaient qu'une seule langue maternelle

devaient prendre des cours privés jusqu'à ce qu'ils aient appris l'autre langue de manière à pouvoir suivre l'enseignement.

L'enseignement religieux était dispensé séparément pour les suisses allemand et pour les Romands. L'enseignement de la foi et des mœurs chrétiennes était présenté selon le concept d'enseignement

protestant réformé: pour les Romands selon Osterwald, pour les suisses allemands selon le catéchisme introduit. Les Quatrains moraux (Lausanne chez Hignou), dans lesquels les croyances de

l'Eglise sont transmises en strophes de quatre lignes, servaient d'exercice de mémoire. L'édition bernoise de l'histoire biblique en français et en allemand (Kinderbibel) a été utilisée dans les

deux classes comme cours de religion historique. Plus tard, certains livres du Nouveau Testament ont également été lus avec eux. L'enseignement de la confirmation était dispensé par les prêtres

de la ville, indépendamment du lycée.

On y enseignait également la géographie, la calligraphie et le calcul. Ceux qui souhaitaient intégrer l'Académie de Berne trouvaient ainsi plus facilement leur place.

2. Standort, ehemaliges Spital / 2ème emplacement, ancien hôpital

Am 21. März 1818 beschloss die städtische Exekutive, dass das Gymnasium von der Untergasse 8 in das ehemalige Kloster an der Hintergasse zu verlegen, wo es 19 Jahre blieb: Gegen den Wiederstand des Grossen Stadtrates, aber mit Unterstützung des Oberamtmanns von Fischer, erfolgte der Umzug im Herbst 1818. Äusserlich brachte die Umnutzung vom ehemaligen Spital kaum bauliche Veränderungen mit sich. Auffallend war die über dem mittleren Eingang angebrachte schwarze Tafel mit der Aufschrift «GYMNASIUM» in goldenen Lettern. Darunter, im Rundbogen des Eingangs, prangte der ebenso gestaltete juvenalische Spruch. «NIL DICTU FOEDUM VISUQUE HAEC LIMINA TANGAT, INTER QUAE PEUER EST» («Nichts für Auge und Ohr Unreines betrete die Schwelle, wo ein Knabe eingeht»). Die Stadt Biel verpflichtete sich lediglich, das Dach und die Aussenmauern instand zu halten. Um das Gebäudeinnere besser dem neuen Zweck anzupassen, musste die Schulverwaltung unerwarteter Weise noch einige tausend Franken aufwenden.[9] Im ehemaligen Spital (später als Schulhaus Dufour-Ost bekannt) waren genügend Innenräume, Kräutergärten für die Kostanstalt und Platz für Turnübungen vorhanden.

1818

Das Gymnasium 1818, Ansicht Nordseite. Im Vordergrund der Hof (heute Dufourstrasse). Dahinter steht der grosse «rote Turm», worin die Bieler Kadetten ihr Zeughaus hatten. Rechts steht in der alten Ringmauer der Klosterturm. Der Hof wird 1863 von der Nordseite in die Südseite verlegt.

Reproduktion aus «Das alte Biel und seine Umgebung» von Emanuel Jirka Propper, Heinrich Türler, 1902

Photo du haut: Le gymnase en 1818 : vue du côté nord. Au premier plan, la cour (aujourd'hui rue Dufour). Derrière

se trouve la grande "tour rouge", où les cadets biennois avaient leur arsenal. A droite, la tour du couvent se trouve dans l'ancien mur du ring. En 1863, la cour est déplacée du côté nord vers le

côté sud.

Die Pensionsanstalt von Marie-Louise Blösch

Das Pensionat der Witwe Marie-Luise Blösch, die bis 1836 den Haushalt leitete, war nun im Obergeschoss untergebracht. Für Kost, Logis, Heizung, Beleuchtung, Wäsche und kleine Reparaturen zahlten

die kantonalen Pensionäre 17, die ausserkantonalen 21 Louis d’or pro Jahr. Die Höhe des Pensionpreises war auch Gegenstand von Beschwerden. So richteten am 9. Dezember 1822 mehrere Notablen und

Hausväter der Ämter Courtelary und Münster eine Eingabe an den Verwaltungsrat, in der sie die Herabsetzung des Kostgeldes für Landeskinder auf 12 Louis d’or verlangten. Weder in Delsberg noch in

Pruntrut wurde so viel bezahlt. Die Verwaltung trat auf eine Reduktion nicht ein.[5]

Die Schüler erhielten 4 Mahlzeiten:

Zum Frühstück Suppe oder Milch;

Mittagessen Suppe, Gemüse, Fleisch, Brot;

Abendessen Brot und Milch oder Obst;

Nachtessen Suppe, Gemüse, Fleisch, Brot.

Das Pensionat schreibt den Schülern folgende Ausstattung vor:

18 Taghemden

6 Nachthemden

16 Paar Strümpfe

2 schwarze Halsbinden

18 Nasentücher

2-3 Paar Schuhe

2 Paar Überstrümpfe

2 Paar Unterbeinkleider

2 vollständige Uniformen

1 hellblaue Mütze

1 Tschako

1 Paar Pantalons zum tanzen

Ihr Leben war nach folgender Tagesordnung geregelt:

5

6 ¾

8 - 12

12

13 - 16

16

17 - 20

20

21

Uhr

„

„

„

„

„

„

„

„

Aufstehen und 5 Minuten später Antreten im Arbeitszimmer; Gebet und Studium

Toilette

Unterricht

Mittagessen; frei bis 13 Uhr

Unterricht

Abendessen; frei bis 17 Uhr

Studium

Nachtessen: freie Beschäftigung innerhalb des Hauses bis 21 Uhr

Gebet und Lichterlöschen

Kein Schüler durfte ohne Erlaubnis des aufsichtführenden Lehrers das Haus oder dessen unmittelbare Umgebung verlassen. Die AufseherIn oder der Inspektor besassen

selbst wenig Bewegungsfreiheit, was durch den folgenden Brief, den Rickly am 21. August 1821 an Rektor Appenzeller richtete, treffend illustriert wurde: «J’ai l’honneur de vous prévenir que,

préférant les deniers de la liberté aux francs de l’esclavage, les connaissances aux écus sonnants, j’ai pris la ferme et inébranlable résolution de me décharger, une fois pour toutes, du poids

de la surveillance au premier avril prochain, de sortir é la même époque de la maison dans laquelle sous tous les autres rapports je me trouve parfaitement bien, et d’aller porter mes pénates je

ne sais trop encore où ni chez qui.»

Das Reglement verlangte vom Inspektor die Aufsicht über den körperlichen, sittlichen und wissenschaftlichen Zustand der Schüler. Er überwachte die Sauberkeit des Körpers und der Kleidung, behielt

sie beim Schlafengehen im Auge und verlangte, dass sie sich an die Regeln der Religion und des Anstands hielten. Er hatte die Arbeiten für die Schule zu beaufsichtigen und auch der Konversation

seine Aufmerksamkeit zu schenken, indem die Schüler abwechselnd 14 Tage deutsch und 8 Tage französisch sprachen. Von den drei Sonntagen waren zwei dem deutschen und einer dem französischen

Gottesdienstes gewidmet. Die Zahl der Pensionäre lag in der Blütezeit der Schule bei über 30, ging dann aber auf 20 zurück.[5] L

1818

Nouveau domicile - École Dufour

En 1818, le gymnase déménagea de la rue Basse 8 à la Hintergasse, où il resta 19 ans. Extérieurement, le changement d'affectation n'a guère entraîné de modifications architecturales. Cependant, la plaque noire portant l'inscription « GYMNASIUM » en lettres dorées, placée au-dessus de l'entrée centrale, attirait l'attention. En dessous, dans l'arc en plein cintre de l'entrée, trônait la devise juvénile tout aussi élaborée. «NIL DICTU FOEDUM VISUQUE HAEC LIMINA TANGAT, INTER QUAE PEUER EST» («Que rien d'impur pour l'œil et l'oreille ne franchisse le seuil où entre un garçon»). La ville de Bienne s'est seulement engagée à continuer d'entretenir le toit et les murs extérieurs. Pour mieux adapter l'intérieur du bâtiment à son nouvel usage, l'administration scolaire dut encore dépenser, de manière imprévue, plusieurs milliers de francs. [9] Dans l'ancien hôpital (connu plus tard sous le nom d'école Dufour-Est), il y avait suffisamment d'espaces intérieurs, de jardins d'herbes pour l'établissement de soins et de place pour les exercices de gymnastique.

Le pensionnat de Marie-Louis Bloesch

Dès 1818, le gymnase et le pensionnat - dirigé jusqu'en 1836 par Louise Blœsch - furent réunis à l'ancien couvent de la Hintergasse. Les conditions d'admission

n'étaient pas très sévères: connaissance de la lecture et de l'écriture en langue maternelle, les quatre règles d'arithmétique, à l'âge de 9 ans. Une centaine d'élèves fréquentèrent

l'établissement en moyenne pendant la Restauration. Les Bernois payaient un écolage mensuel de deux francs, les étrangers au canton cent francs par an ; ils étaient une vingtaine. Pendant que

nous en sommes à l'administration, disons que les maîtres étaient payés de 800 à 1200 francs, le directeur 1600 francs. Quant à l'enseignement, il comprenait les branches suivantes :

1° Langues allemande et française, écriture, diction, logique, style.

2° Ecriture allemande et française, dessin.

3° Arithmétique, géométrie, algèbre, mécanique, géographie, mathématique.

4° Géographie ancienne et moderne, histoire générale et histoire suisse, sciences naturelles élémentaires, éducation morale et religieuse, logique.

5° Latin et grec, préparation à l'académie.

6° Chant d'après les dispositions de l'enfant.

Die Schülerzahl wächst

Am 20. Oktober 1819 inserierte das Gymnasium: «Die Schülerzahl im Gymnasium ist so gewachsen, dass die angestellten 6 Lehrer nicht mehr ausreichen. Man verlangt daher noch einen Lehrer, der im Stande ist in der deutschen, französischen, lateinischen und griechischen Sprache Unterricht zu geben und nebenbei einige Kenntnisse in den mathematischen Wissenschaften, der Erdbeschreibung und Geschichte besitzt». Gesangslehrer wurde Xavier Dessirier (Besançon) und Sprachlehrer Friedrich Wünternitz (Reichenbach bei Leipzig).

1819

1819

Le nombre d'élèves augmente

Le 20 octobre 1819, le lycée publie une annonce : «Le nombre d'élèves du lycée a tellement augmenté que les six professeurs engagés jusqu'à présent ne suffisent plus. On demande donc encore un professeur capable de donner des leçons d'allemand, de français, de latin et des éléments du grec, et possédant en outre quelques connaissances en sciences mathématiques, en description de la terre et en histoire». Xavier Dessirier (Besançon) a été élu professeur de chant et Friedrich Wünternitz (Reichenbach près de Leipzig) professeur de langues.

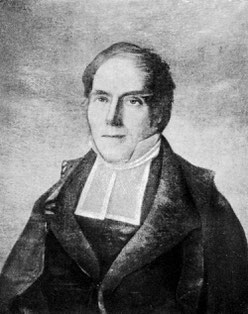

Johann Conrad Appenzeller (1775-1850), Direktor, Schriftsteller (Gertrud von der Wart)

Am Bieler Gymnasium von 1817 bis 1831

Fächer: Religion, Gedächtnisübung, Logik, Geschichte, Geographie, Schreiben.

Johann Conrad Appenzeller kam am 27. November 1775 in Bern zur Welt. Er war der Sohn des frommen St. Galler Kaufmanns Joseph Appenzeller. Bei der Taufe erhielt er die Vornamen Johann Conrad,

damit er durch die Initialen J. C. A. stets an «Jesus Christus, Amen» erinnert werde. Mit seiner Familie und den Dienstboten wurde jeden Abend die Hausandacht vollzogen. In seiner Kindheit las er

Gedichte, Trauerspiele und Rittergeschichten und übte sich im Zeichnen und Malen. Auch die Ausflüge, die er als kleiner Knabe mit seinem Vater ins Berner Oberland und ins Seeland unternehmen

durfte, sowie die Bekanntschaft mit den damaligen Berner Künstlern Freudenberger, König, Lory, Lafond und Rieter, weckten früh seine künstlerischen Anlagen. [47]

Appenzeller als Theologe

Im Alter von 10 Jahren zog er mit seiner Familie nach St. Gallen und besuchte die dortigen höheren Stadtschulen. Während seines Theologiestudiums fertigte er Schattenrisse an und verschaffte sich

so ein kleines Einkommen. Als die Wirren der Französischen Revolution die Schweiz erfassten, arbeitete Appenzeller von 1799 bis 1809 als Hauslehrer in Winterthur. Dort unterrichtete er Arithmetik

und Kalligraphie und gab er dem jungen Archäologen Ferdinand Keller Privatunterricht.[46] Appenzeller verband dies mit einer Anstellung als Sekretär des

bayerischen Salinen-Oberkommissärs Johann Sebastian von Clais (1742-1809) in der Villa Lindengut. Diesen begleitete Appenzeller bald darauf in das an Kunstschätzen reiche München. Hier

faszinierte ihn besonders der berühmte Karl von Eckartshausen (1752-1803), der unter anderem Geister beschwören konnte und dem Illuminantenorden angehörte. Der Orden unterstützte die Französische

Revolution und den Kampf gegen die katholische Kirche. Die Zauberworte «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» begeisterten auch ihn, so dass er sogar einige Lieder auf die Siege der

Revolutionsarmee dichtete. Appenzeller erkannte jedoch bald, dass sich die blendenden Freiheitsworte der Revolution in Unterjochung, Plünderung, Brandschatzung und Mord umschlugen.[47]

Auf der Heimreise in die Schweiz hörte Appenzeller in Innsbruck vom Loos der tapferen Nidwaldner. Die Trauerkunde veranlasste ihn zu einem in Posselt's Weltkunde und in Wielands neuem «Deutschen

Merkur» erschienenen, später vier stimmig komponierten Gedicht «Den Manen des gefallenen Volkes von Unterwalden nid dem Wald im September 1798.» Appenzeller wirkte dann an den Stadtschulen

Winterthurs, setzte seine theologischen Studien autodidaktisch fort und trat nach seiner in Schaffhausen bestandenen Prüfung in den geistlichen Stand ein.[46]

1809 wurde er vom Kloster Einsiedeln, als evangelisch-reformierter Pfarrer in das Bergdorf Brütten bei Winterthur gewählt. Damals ging es in dem abgelegenen Bergdorf noch sehr patriarchalisch zu:

In der Kirche sorgte der Schulmeister für Disziplin, indem er mit einer langen Haselrute die Köpfe der Unruhestifter bestrafte und die Unaufmerksamen zur Ordnung mahnte. In Appenzellers Haus

waren jeder willkommen: Künstler, Staatsmänner, Soldaten, Gelehrte, Industrielle, Dichter, Amtsbrüder, Arme, sogar ein politischer Flüchtling aus Deutschland und ein militärischer Deserteur aus

Frankreich. Zu den Persönlichkeiten, mit denen er korrespondierte, gehörten der Pferdemaler Conrad Gessner (1764-1826), Dichter David Hess (1770-1843) , Schultheiss Friedrich von Mülinen

(1760-1833), Kaufmann Johann Caspar Zellweger (1768-1855), Schriftsteller Heinrich Zschokke (1771-1848), Archivar Gerold Meyer von Knonau (1804-1858), der mystische Schriftsteller Johann Heinrich

Kung-Stilling (1740-1817), General Rudolf Ludwig von Erlach (1749-1808), Pater Gall Morel (1803-1872) und der Naturwissenschaftler Hans Conrad Escher von der Linth (1767-1823).[47] Am 16. Juni 1812 wurde Appenzeller in die Berner Regierung aufgenommen.

1818-

1831

Armenfürsorge

Die Teuerung der Lebensmittel des täglichen Bedarfs führte 1817 in Gais zu einer aufkommenden Hungersnot. Am 29. Juli richtete Appenzeller von Brütten aus einen Aufruf an die dortige

Kurgesellschaft, die Not der Bedürftigen durch Spenden zu lindern. Präsident Meyer von St. Gallen, Staatskassier und Regierungsrat Spöndli von Zürich unterzeichneten zusammen mit Appenzeller den

Aufruf. Andere schlossen sich dem Komitee an. Appenzeller und Spöndli reisten nach St. Gallen, um bei der dortigen Hilfsgesellschaft Reis und Brot zu kaufen. Mit weiteren Beiträgen kam bald eine

stattliche Summe zusammen. Am 31. Juli fand in der dem Gasthof zum Ochsen nahegelegenen Wohnung die erste Suppenausgabe statt. Sie bestand aus Reis und Fleisch. Am ersten Tag wurden 200 Portionen

ausgegeben. Später stieg die Zahl auf 266. Für die Ausgabe wurden Bezugsscheine ausgegeben. Die Bedürftigsten und am meisten Abgezehrten erhielten täglich eine Portion, die weniger Kranken jeden

zweiten Tag. [51]

Schriftstellerische Tätigkeiten

Appenzeller begann nun seine Tätigkeit als belletristischer Schriftsteller. Er veröffentlichte wertvolle Beiträge in den Jahrbüchern der Alpenrosen. Sein bekanntestes Werk «Gertrud von Wart» soll

er in zwei Wochen geschrieben haben. Es wurde ins Englische, Holländische und zweimal ins Französische übersetzt und 1894 in der «Encyclopaedia Britannica» erwähnt (S. 838). Grosse Beachtung

erhielt die Überarbeitung und Herausgabe von Johann Heinrich Mayrs «Schicksalen eines Schweizers während seiner Heise nach Jerusalem und dem Libanon» sowie durch die Herausgabe der Erzählungen

und Märchen der Bielerin Susanna Ronus (1769-1835) unter dem Pseudonym Selma. Auch seine «Wendelgarde von Linzgau» fand viele Leserinnen und Leser. [46] Den Erlös aus «Die Heimatlosen», das in

deutscher und französischer Sprache erschien, spendete er unglücklichen Familien. [49] «Der Mordbrand von Walperswil im Oberamt Nidau» enthält einen lithographierten Grundriss des Brandortes,

Aktennotizen, sowie zahlreiche Zeugenaussagen. Appenzeller: «Ein Ortsbürger namens Benedikt Maurer ermordete nach langer und ausgeklügelter Vorbereitung bei Einbruch der Dunkelheit seine Gattin

(Mutter von vier Kindern) und setzte gegen Mitternacht zahlreiche Bauernhäuser in Brand. Das Vieh war glücklicherweise auf der Weide und keine Person viel dem Brand zum Opfer.»

Rector gymnasii Biennensis

Durch die Wiener Kongressakte war die grössere Hälfte des ehemaligen Bistums Basel an den Kanton Bern gefallen. Schultheiss von Mülinen besuchte Appenzeller in Brütten und forderte ihn auf, einen

Plan für ein Gymnasium für Biel auszuarbeiten und der Regierung in Bern zu unterbreiten. Dieser Plan wurde angenommen, das Gymnasium gegründet und Pfarrer Appenzeller am 28. Januar 1817 als

Direktor und Lehrer nach Biel berufen. Die feierliche Eröffnung des Gymnasiums fand am Montag, 15. September 1817, in der Stadtkirche statt. Drei von Appenzeller gedichtete und nach bekannten

Melodien gesungene Lieder sorgten für Stimmung. Am Dienstag den 16. September, begann der Unterricht mit 42 Schülern, nachdem bereits seit Juli, bevor das Lehrerkollegium komplett war, einige

Lektionen erteilt worden waren. Appenzeller unterrichtete Religion (in deutscher Sprache), Gedächtnisübung, Logik, Geschichte, Geographie und Schreiben.[5]

Seinem pädagogischen Geschick war es zu verdanken, dass sich das Gymnasium unter seiner Leitung zu einer von der ganzen Schweiz besuchten Bildungsstätte entwickelte. Es wurde auch von Deutschen,

Franzosen, Engländern, Polen und Holländern besucht.

Die Probleme der städtischen Schulen führten dazu, dass Appenzeller 1819 beauftragt wurde, ein Gutachten zu erstellen. Er schlug vor, die untere Knabenklasse so einzurichten, dass sie auch als

Vorbereitungsanstalt für das Gymnasium dienen konnte. Dann entwarf Appenzeller eine neue Schulordnung und einen Lehrplan für die burgerliche Knabenschule. Die neue Schulordnung nannte die Schule

nun Elementarschule. Die Schulordnung wurde am 31. August 1822 vom Grossen Stadtrat genehmigt und am 1. Januar 1823 in Kraft gesetzt. Doch nun haperte es an der Umsetzung. Am 8. Juli 1823 schrieb

Appenzeller an den Stadtschreiber, dass die Schulordnung zwar seit einem halben Jahr in Kraft sei, aber nichts für ihre Ausführung getan werde. Die Ermahnungen der Geistlichen werden von Lehrern

und Schülern missachtet und verhöhnt, daher könne und wolle er für die Stadtschulen nichts mehr tun. Appenzeller machte in seinem Gutachten auch darauf aufmerksam, dass es kaum eine

protestantische Stadt in der Schweiz gebe, in der der Handarbeitsunterricht nicht einen Bestandteil der öffentlichen Mädchen-Erziehung bilde. Biel sollte dem Beispiel folgen und diesen Unterricht

aus dem Stadium eines privaten Wohltätigkeitsunternehmens in den Tätigkeitsbereich der ordentlichen Mädchenschulen überführen. 5 Jahre später wurde die Anregung umgesetzt. Ein Ratsbeschluss vom

7. Juli 1824 erklärte den Arbeitsunterricht für alle Mädchen vom 10. bis zum 14. Lebensjahr für obligatorisch.[5] Damit kehren wir zurück zum

Gymnasium.

1821 bemerkte Ida Fischer, die Tochter des Oberamtmanns von Nidau, gegenüber Appenzeller, dass das Kadettenkorps noch eine Fahne brauche. Appenzeller: «Sie lächelte und bat mich, ihr eine

Zeichnung zu machen, wie ich die Fahne wünsche; sie wolle dann gern das Ihre dazu tun. Der hier wohnende Maler Courvoisier übernahm die künstlerische Gestaltung. Meine beiden Töchter besorgten

das Zusammensetzen des roten und weissen Taffets in der Form des eidgenössischen Kreuzes, und Ida Fischer vollendete die Stickerei von Hand.»[5]

Mit seinen Schülern besuchte Johann Conrad Appenzeller 1822 das Schlachtdenkmal in Murten. Er beschrieb die Reise im illustrierten Kalender «Alpenrosen»: «Am Vorabend des 10.000 Rittertages, dem

21. Brachmonat des Jahres 1822, reisten wir, die Lehrer und Schüler des Gymnasiums zu Biel, über 80 an der Zahl, nach Kerzers, um am folgenden Morgen in aller Frühe den Jahrestag der Schlacht bei

Murten, am Fusse der neu errichteten Denksäule zu feiern. Bei unserer Rückkehr erhielten wir die Einladung, an der Preisverleihung der Schuljugend von Murten teilzunehmen. Wir wohnten in der

Kirche und um 9 Uhr morgens fand die Preisverleihung statt.»

Zu den Schülern von Johann Conrad Appenzeller gehörten u. a. Alexander Schweizer und die heute umstrittenen Naturforscher Arthur Gobineau und Louis Agassiz. 1822 erhielt Appenzeller aufgrund

eines Grossratsbeschlusses 50 Louis d’ors mit einem Begleitschreiben als Ausdruck der Anerkennung für seine Bemühungen bei der Gründung der Anstalt und für die ersten sechs Probejahre, welche die

Nützlichkeit dieser Institution bewiesen hätten.[48] Appenzeller schrieb 1823 in einem Bericht, dass in 5 Jahren über 200 Schüler durch die Anstalt

durchlaufen hätten. Ab 1829 versah er nur noch das Rektorat und den Religionsunterricht. In dieser Zeit erlebte das Gymnasium eine revolutionäre Zeit, die gezielt gegen Geistliche vorging, um sie

aus dem Schuldienst zu verbannen. Politischen Umtriebe und andere Umstände machten ihm ab 1830 das Leben schwer. 1831 verliess er das Gymnasium.[46] Nachdem

dessen Schliessung 1836, erteilte Appenzeller am neu eröffneten Progymnasium Religionsunterricht.

Primum pastorem Biennensis ecclesiae German

Vom 20. April 1818 bis zu seinem Tod war Appenzeller auch 1. Stadtpfarrers der deutschen Kirche in Biel. Das von Schultheiss und Schulrat am 20. September 1824 erlassene «Reglement für die

reformierte Geistlichkeit des Kantons» verlangte vom Pfarrer: dass er die Schulen regelmässig besuche; dem Schulkommissär bei der Prüfung der Bewerber um Lehrerstellen helfe; die Lehrer in ihrer

Amtsführung, in Sitte und Betragen überwache; mit der Methode im Allgemeinen und mit der jedes einzelnen Lehrers im Besonderen vertraut sei; keine anderen als die vom Kirchenrat genehmigten

Bücher zu dulden; bei den Schulvisitationen die Kinder zu ermuntern; die schlechten Schüler zu tadeln; sich zu erkundigen, ob alle Kirchengenossen ihre Kinder fleissig zur Schule schicken; die

Nachlässigen zu ermahnen und zu verwarnen und die Hartnäckigen dem Chorgericht anzuzeigen.[5] Appenzeller war zwar streng, aber er bevorzugte die Diplomatie.

1824 schrieb er für seine entlassenen Kommunikanten «Das Nahen zum heiligen Abendmahl».

1829 betreute Pfarrer Johann Conrad Appenzeller die Opfer des Mordbrandes von Madretsch. Die Täterin, Susanna Elisabeth Weyeneth, traf am Dienstagabend, 8. Dezember, in Nidau ein, um für ihr

Verbrechen zu büssen. Der Oberamtmann von Mülinen verkündete ihr am nächsten Tag vor zahlreichen Anwesenden das Todesurteil. Es wurde öffentlich auf einer Bühne vor dem Rathaus verlesen. Weinend

betete die 27-jährige Landarbeiterin auf den Knien. Währenddessen tröstete Appenzeller bei sich zu Hause die unglückliche Familie Gloor, die bei dem Brand ihre drei Kinder verloren hatte. Nachdem

dem Läuten der Armensünderglocke schritt die Angeklagte am 10. Dezember durch Madretsch zum Hochgericht, wo sie auf einem Scheiterhaufen an den Pfahl gebunden, erwürgt und dann verbrannt

wurde.[54]

Ab 1831 widmete er sich nur noch dem Predigtamt, der Kunst und Wissenschaft, sowie seinen Freunden und Bekannten, von deren er viele in Deutschland, Frankreich, Holland, England, Schweden und

Italien hatte.[46] In seinen letzten Jahren entschloss er sich aus gesundheitlichen Gründen, einen Pfarrvikar (Dr. Güder) für die öffentlichen Amtsgeschäfte

zu nehmen, die Haus- und Krankenbesuche aber noch selbst zu machen.

Pfarrer Johann Conrad Appenzeller wusste einiges über Biel zu berichten. Aus einer 1824 verfassten Beschreibung weiss der Leser, dass sich im Keller des Bieler Rathauses eine Bühne «für

vagabundierende Taschenspieler, wandernde Komödiantentruppen und hungrige Deklamatoren» befand. [50] In seinem Aufsatz «Ein Abendspaziergang ob Biel» erzählt er von der Römerquelle und wie Pierre

Claude Villemin hinfiel, durch den unterirdischen Wasserlauf trieb und unversehens wieder herauskam. 1828 erschien «Thomas Wyttenbach oder die Reformation in Biel». Ausschlaggebend dafür war der

Zürcher Heinrich Nötzli, Pfarrer in Biel, der die Geschichte Wyttenbachs 1620, fast 100 Jahre nach dessen Tod, in einer Bibel niederschrieb. Diese befand sich damals noch im Pfarrhaus.

Appenzeller: «Es war im Jahre 1523, als Wyttenbach in seiner Vaterstadt Biel als Prediger öffentlich die eingeschlichenen Missbräuche der Kirche anprangerte und namentlich die Messe, die Lehre

vom Fegefeuer und den Zölibat der Geistlichen angriff. Durch seinen offenen Kampf gegen heilige Lehren zog er sich heimliche und offene Feinde zu, besonders als er sich verheiratete und acht

andere Geistliche seinem Beispiel folgten. Obwohl er seine Pfarrstelle an der Hauptkirche verlor, verkündete Wyttenbach weiterhin das Evangelium im Kloster (Standort

Dufourschulhaus).»[52]

Initiant der Bieler Notfallstube

1832 richtete Pfarrer Johann Conrad Appenzeller ein Gesuch an die Kantonsregierung um Errichtung eines Spitals in Biel, «zu Aufnahme der Kranken und Verunglückten der hiesigen Umgebung». 1836

erteilte das Departement des Innern den Auftrag zur Errichtung von Notfallstuben, eine davon in Biel. Sie wurde 1837 im Spital an der Untergasse eröffnet.[53]

Mitglied in vielen Gesellschaften

Johann Conrad Appenzeller war nach eigenen Angaben Mitglied folgender Gesellschaften: der helvetisch-patriotischen von Schinznach, der schweizerisch-gemeinnützigen, der geschichtsforschenden von

Bern, der naturhistorischen von Solothurn, der künstlerischen von Zofingen und der geistlichen Ministerien von Zürich, Bern und St. Gallen.[48]

Familie

Er war zweimal verheiratet. Zuerst mit Anna Margarethe Rieter aus Winterthur (gest. 1807). Am 6. Mai 1810 heiratete er seine zweite Frau Anna Dorothea Usteri aus Zürich.[7] Aus dieser zweiten Ehe stammte Jakob Appenzeller (gest. 1899), Pfarrer der Heiliggeistkirche in Bern. Die Tochter Johanna (1802-1830) heiratete den Architekten

Christian August Roller aus Burgdorf. Das Schlimmste war für ihn mit anzusehen, wie von seinen zehn Kindern nur sein Sohn Jakob überlebte.

Johann Conrad Appenzeller starb am Gründonnerstag, dem 28. März 1850, mit 74 Jahren in Biel an den Folgen einer Brustwassersucht. Sein hinterlassenes Manuskript trägt den Titel «Töne und Klänge

aus der inneren Welt eines Greisen». [47]

Schriften (Auswahl)

Potpourri von Reminiszenzen, kleinen Gemälden und Gedichten über die Schweiz (Winterthur, 1810), Gertrud von Wart oder Treue bis in den Tod (Zürich, 1813), *Alpenrosen von Meissner, Kuhn und Wyss

(1811-1830), Das Nahen zum heiligen Abendmahle (Bern 1824), Künstlerlieder (Basel 1809, 1826), Wendelgarde von Linzgau oder Glaube, Liebe, Hoffnung (St. Gallen 1816), Ein Tag an der Linth oder

auf Wiedersehn (Aarau 1817), Die Heimatlosen im Jura (Bern 1822), Der Mordbrand zu Walperswyl im Oberamt Nidau, Kanton Bern (Bern 1825), Die Jahrgänger am Jubelfeste ihres fünfzigsten Altersjahrs

(St. Gallen 1925), *Ein Zug aus dem Leben eines vollendeten Eidgenossen (Bern 1827), Thomas Wyttenbach oder die Reformation in Biel (Bern 1828), *Der Schlossberg bey Neuenstadt am Bielersee (Bern

1828), Das Berghaus (St. Gallen 1830), Notwendigkeit der Gehaltserhöhung für die Bernischen Landschullehrer (Berner Volksfreund 1834), Schicksal eines Schweizers während seiner Reise nach

Jerusalem und in den Libanon (St. Gallen 1815). L

*Alpenrosen

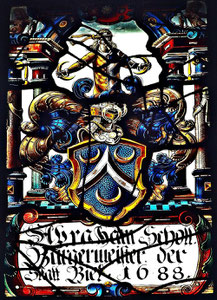

Marie Louise Bloesch-Moser (1782-1863)

Leiterin der Gymnasiums-Pension von 1817-1836

Marie Louis Bloesch kam am 15. Mai 1782 zur Welt. Sie war die Tochter des Burgermeisters Johann Alexander Abraham Moser (1755-1824) und der Marie

Margarethe Neuhaus (1757-1825). 1802 heiratete sie den Arzt Alexander Bloesch (1778-1814). Zu ihren fünf Kindern zählen Alexander (1802-1816), der Arzt Caesar Adolf (1803-1863), Jurist Eugen

Eduard (1807-1866) und der Industrielle Friedrich (1810-1887) und Tochter Mathilde (1814-1869).[7] Während der Typhus- und Ruhrepidemie, die in Biel wütete,

als Napoleons Truppen dort Halt machten, kümmerte sich Marie-Louise Bloesch um die Behandlung der Zivilisten und der Soldaten. Ihr Mann Alexander starb 1814 bei der Behandlung der Kranken. Durch

die französische Besatzung und das damit verbundene wirtschaftliche Chaos hatte die Familie ihr Vermögen verloren. Mittellos stand die junge Marie-Louise mit ihren Kindern da. Lange Zeit gab es

in Biel gar keine öffentliche Schule, da die Schulhäuser militärischen Zwecken dienten. Nach dem Tod des Vaters übte Marie-Louise auf ihre Kinder einen nachhaltigen Einfluss aus, der umso

bedeutender war, als diese während dieser Zeit keine Schulen besuchten.[21] Sie entschloss sich am neu gegründeten Gymnasium 1817 die Leitung des mit dieser

Anstalt verbundenen Pensionats zu übernehmen. Hier fand sie als Pensionsmutter ein Betätigungsfeld, das ihrer Begabungen entsprach und ihr gleichzeitig die Möglichkeit gab, sich der Erziehung

ihrer Söhne Adolf (1817 bis 1821), Eduard (1817 bis 1823) und Friedrich (1817 bis 1823) zu widmen.[20] Sie starb am 31. Juli 1863. Es gibt ein Porträt von

ihr, das von Aurele Robert gemalt wurde. 1962 wurde ein Weg in Biel nach Marie-Louise-Bloesch-Moser benannt. L

1818-

1836

Johann Peter Girard (1769-1851), Landschaftsmaler und Zeichner

Lehrer am Gymnasium von 1817 bis 1824

Fächer: Schreiben, Zeichnen, Singen.

Johann Peter Girard kam in Biel am 9. 7. 1769 als Sohn des Glasers Johann Peter und der Marianne Huguelet zur Welt. Seit 1790 lebte die Familie in Morges. Girard verkaufte 1793 Pendulen. Von 1817 bis 1824 stellte er sein Können dem Gymnasium Biel als Lehrer zur Verfügung und unterrichtete Zeichnen, Schreiben und Singen. Wegen Mangel an Disziplin wurde er ersetzt. In der Lith. Anstalt Jenni in Bern erschienen vier grössere, von Girard gezeichnete Bieler Stadtansichten, die zum Teil in reduziertem Format ihre weitere Verbreitung fanden. Es existieren auch von ihm kolorierte Lithographien vom Gasthaus «Zum Schiff» der Familie Römer, vom ehemaligen Pavillon Felseck, vom alten Rechbergerhaus und vom Pasquart. Um 1842 zog Johann Peter Girard zu seinem Schwiegersohn nach Aarburg. Am 25. 10. 1851 starb er in Zürich. Er war verheiratet mit Marianne Luise Criblez (1782-1864). Der Ehe entstammt die am 15. Mai 1818 geborene Tochter Louise.[7]

1818-

1824

Johannes Rickly, Theologe

Lehrer am Gymnasium von 1817 bis 1829, ab 1836 Lehrer am Progymnasium

Fächer: Latein, Französisch, Geschichte, Geographie, Geometrie, Griechisch.

Johannes Rickly von Bleienbachs Muttersprache sprach trotz seiner oberaargauischen Abstammung Französisch.[5] In Lausanne studierte er Theologie. Von 1817 bis 1829 unterrichtete er als Lehrer am Bieler Gymnasium Latein, Französisch, Geschichte, Geographie,

Geometrie.[7] Rickly fungierte auch als Aufseher. Obwohl gut bezahlt, war das Amt des Aufsehers unbeliebt. In seinem Kündigungsschreiben formulierte Rickly:

«…préférant les deniers de la liberté aux francs de l’esclavage, les connaissances aux écus sonnants, j’ai pris la ferme et inébranlable résolution de me décharger, une fois pour toutes, du poids

de la surveillance au premier avril prochain…». Ab 1836 unterrichtete er am Progymnasium Biel Latein und Griechisch.[9] Sehr guten Kontakt pflegte Rickly zu

seinen Schülern. Die Eltern von Jean-Louis-Rodolph Agassiz wünschten, dass ihr Junge nach dem Schulabschluss bei einem Onkel in Neuenburg in die Banklehre eintrete, doch auf Anraten Ricklys

konnte dieser seine Ausbildung in Lausanne fortsetzen und 1824 in Zürich ein Medizinstudium beginnen.[25] Die reichhaltige Bibliothek von Johannes

Rickly mit 4000 Bänden wurde 1861 von der Burgerbibliothek angekauft.[7] L

1818-

1829

*1836

Adam Friedrich Molz (1790-1879), Pfarrer, Bieler Dichter, Gründer vom 1. Tierschutzverein der

Schweiz

Lehrer am Gymnasium von 1818 bis 1831

Fächer: Deutsch, Lateinisch, Griechisch, Arithmetik, Singen.

Adam Frid

Adam Friedrich Molz wurde am 31. 1. 1790 in Biel als ältestes von drei Kindern des aus Sachsen eingewanderten Glasers Johann Philipp Molz (1768 bis 1849) und der Margaretha Schneider (1769-1829) geboren. Der Vater erwarb 1817 das Bieler Burgerrecht erwarb und war Besitzer des «Rosius-Hauses» am Obergässli 5. In dessen Glashandlung kauften die Bieler alle Arten von Fensterglas. Adam Friedrichs Bruder Philipp August Molz (1797-1871) war Feldprediger in Frankreich im Regiment Steiger und von 1834 bis 1871 Pfarrer in Münsingen.

Jugend

Als die Franzosen Biel besetzten, wurde der 7-jährige Adam quasi über Nacht zum Franzosen. Nach dem Besuch der Bieler Stadtschule, in der wegen der damaligen kriegerischen Ereignisse wenig

geleistet wurde, kam er mit 13 Jahren in die Sekundarschule von Pruntrut. Dort lernte er die Elemente der Realfächer, durfte jedoch nur Französisch sprechen. 1805 begann er eine

kaufmännische Lehre in Neuchâtel, doch schon nach zwei Monaten wurde das Handelshaus wegen der Kontinentalsperre geschlossen. So kehrte er in sein Elternhaus zurück. Die Lust am Handel war im

vergangen. Auf Anraten eines Pfarrers entschloss er sich, an der Berner Akademie Theologie zu studieren. Schnell holte er das Versäumte in Latein und Griechisch nach. Ab 1809 setzte er sein

Theologiestudium an der Akademie in Genf fort. [56]

Pfarrhelfer in Biel

Am 21. August 1810 wurde Adam Friedrich Molz ins Predigeramt gewählt und am 23. August durch Handauflegen feierlich eingesegnet.[57] Danach war er vom 10. Dezember 1810 bis 1815 Pfarrhelfer in Biel und unterrichtete von 1811 bis 1815 gleichzeitig an der französischen Oberschule in Biel. Vom

Kirchenamt erhielt er nur die bescheidene Summe von 50 Dublonen als Gehalt. Durch freiwillige Unterschriften wurde diese um 10 Dublonen erhöht. Adam Friedrich Molz wohnte im 2. deutschen

Pfarrhaus an der Untergasse 4.[7]

Molz unterrichtete auch an der Realschule. Im April 1815 hatte die Regierungskommission mit Molz ein Übereinkommen getroffen, über die vorläufige Versehung des Pfrunds neben dem Schulamt. Nun

geschah es, dass Molz‘ Vater Philipp, ein etwas aufsässiger Elsässer, zum Nachteil des städtischen Ohmgeldes 4 Fässer Branntwein veruntreute, die von der Regierungskommission beschlagnahmt

wurden. In dem darauf folgenden Rechtsstreit ergriff Friedrich Molz in seiner temperamentvollen Art für seinen Vater Partei. Er verletzte dabei den Präsidenten der Regierungskommission, Niklaus

Heilmann, so empfindlich in seiner Ehre, dass Friedrich Molz zur Wiedergutmachung Abbitte leisten und am 18. Juni 1815 seinen Rücktritt von Schul- und Kirchenamt erklären musste.[5]

Vikar in Rütti und Lehrer in Gottstatt

Von 1816 bis 1817 war er Vikar in Rütti und Lehrer an der Knabenerziehungsanstalt Zehnender im Kloster Gottstatt. [7] Werner

Bourquin zitiert im Bieler Tagblatt vom 25. 1. 1944 einen Brief, den Molz kurz vor seinem Tode an einen Freund in Biel schrieb: «Gottstatt bewahre ich in freundlichem Andenken. 1816/17 war ich

Lehrer in der Knabenpension des Dekans Zehender. Von da pilgerte ich jeden Samstagnachmittags über Büren nach Rütti, wo ich für den höchst interessanten, wunderlichen, originellen, alten Pfarrer

Küpfer die Sonntagsfunktion und das sonst Nötige verrichtete.»

1817 wurde Molz am neugegründeten Gymnasium in dessen Lehrerkollegium gewählt. Sein Eintritt stiess zunächst auf einige Schwierigkeiten, da er beim obersten Kirchen- und Schulrat kein hohes

Ansehen genoss. Dennoch erhielt er die Stelle und blieb bis 1831 am Gymnasium. 1825 gab er das Gesangsbuch «182 christliche Lieder über die vornehmsten

Wahrheiten der Glaubens- und der Sitten-Lehre» heraus.

Familie

1828 heiratete er in Pieterlen Emilie Watt, Tochter von Marie Anna Sophia Morel und Johann Gottfried Watt, Pfarrer in Orvin und Förderer der Moralischen Burgerbibliothek im Schulhaus

Dufour.

Förderer der Bieler Schulen

Rudolf Neuhaus nutzte die Reformationsfeier von 1828, um die Bieler Schulen zu fördern: «Die Knabenschulen sind nicht mit der Zeit gegangen; sie genügen weder als Vorschule des Gymnasiums, noch

bieten sie eine einigermassen befriedigende Ausbildung für diejenigen, die aus finanziellen Gründen auf den Besuch des Gymnasiums verzichten müssen.» Zur Unterstützung legte Neuhaus eine Eingabe

von Friedrich Molz bei, der die Situation aus pädagogischer Sicht beurteilte. Molz stimmte in der Beurteilung der bestehenden Schuleinrichtung mit Neuhaus überein, hebte aber darüber hinaus

folgenden Umstand besonders hervor: «Es ist ein altes Vorrecht der hiesigen Burger, gute Schulen unentgeltlich zur Verfügung zu haben. Das trifft aber schon lange nicht mehr zu, weil die alte

Knabenschule durch das Gymnasium verdrängt wurde. Der Zutritt zu dieser Anstalt wird vielen Knaben durch die hohen Kosten, jährlich 10 bis 20 Neutaler, verunmöglicht. Ein erster Schritt zur

Verbesserung der städtischen Schulen sollte darin bestehen, einen Lehrer zu wählen, der den älteren Knaben und Mädchen täglich 2 bis 3 Stunden Unterricht in Christenlehre, Aufsatz, Arithmetik,

Geographie, Geschichte usw. erteilt.» Auf Vorschlag von Molz schuf der Stadtrat die Stelle eines Oberlehrers, der wöchentlich 16 Unterrichtsstunden erteilen und die Aufsicht über das

Lehrerpersonal führen sollte. An die Oberlehrerstelle wurde am 30. Oktober 1829 Molz selbst gewählt, mit einem Gehalt von 1000 Franken. Aufgrund interner Schwierigkeiten trat Molz im Herbst 1829

zusammen mit den Lehrern Beck, Rickly und Rohr von ihren Stellenam Gymnasium zurück. Er meinte in einem Schreiben an die Behörde meinte er, wenn der Erfolg seiner Reformarbeit hinter dem

gesteckten Ziel zurückblieben sei, so liege es an den unruhigen Zeiten (Revolution), an der Unwissenheit und den Vorurteilen der Eltern und der Lehrer, an der ängstlichen Anwerbung von 7-

und 8-jährigen Schülern für das Gymnasium, die diese Anstalt zu einer Kleinkinderschule und den Ausbau der Knabenbürgerschule überflüssig gemacht habe.[5]

Wegen seiner liberalen Ideen wurde Friedrich Molz zum Stein des Anstossens und von Pfarrei zu Pfarrei versetzt. Er lebte in einem Landgut in Wistenlach, dass er mit Rücksicht auf die Gesundheit

seiner Frau gekauft hatte. Dann liess er sich in Bern nieder. Von 1835 bis 1839 amtete Adam Friedrich Molz als Pfarrer und Klassenhelfer in Bleienbach bei Langenthal.

Adam Friedrich Molz als Gefängnispfarrer

Von 1839 bis 1862 wirkte er als Zuchthausprediger in den Gefängnissen der Stadt Bern. Seine Aufgabe bestand hauptsächlich darin, an Sonn- und Feiertagen den Morgen-

und Nachmittagsgottesdienstes zu halten, den Wochengottesdienst zweimal nach Geschlechtern getrennt zu halten, die Kranken in der Infirmerie zu besuche, die noch nicht aufgenommenen Gefangenen zu

unterrichten und Privatgespräche mit denen zu führen, die darum baten.[16] Die Sträflinge stammten aus prekären Verhältnissen: Einer der Häftlinge hatte nur

eine sehr dürftige Schulbildung genossen und war schon als Kind von seinen Eltern zum Betteln geschickt worden. Lesen und Schreiben hatte er nie gelernt. Erst während der Untersuchungshaft in der

Strafanstalt unterrichtete ihn Molz und der Sträfling erhielt erstmals eine notdürftige Bildung. 1851 wurde er auf der Strasse, weil er keine Arbeit hatte und schlecht gekleidet war, als Vagant

von einem Polizisten aufgegriffen und dem Regierungsstatthalteramt Bern zugeführt. Da er arbeitslos und schlecht gekleidet war, wurde er auf 3 Monate aus dem Amtsbezirk Bern ausgewiesen. Er

verstiess gegen diese Verweisung und wurde deshalb in die Zwangsarbeitsanstalt eingewiesen.[17] Molz missfiel es, dass in Notzeiten «oft ganz junge Leute

wegen eines Masses gestohlener Kartoffeln oder einiger Krautköpfe ins Zuchthaus gesperrt und für immer entehrt wurden.»[55] 1850 schenkte er dem Berner

Zuchthaus 48 Bücher zur Belehrung und Besserung der Insassen. Laut Statistik hatten von 370 Männern nur 17 eine gute Schulbildung, von 70 Frauen hatte gar keine eine gute Schulbildung. Die

Häftlinge mussten unter anderem prähistorische Knochen sortieren. Molz schickte sie dann an ein Museum weiter. Leider wurden sie von den Arbeitern so stark zerstört, dass eine genauere Bestimmung

kaum mehr möglich war. Neben seiner Tätigkeit als Gefängnispfarrer leitete er ab 1848 als Stellvertreter der Erziehungsdirektion die Taubstummenanstalt für Mädchen auf dem Aargauerstalden.

Mitbegründer der Ersparniskasse Biel

1823 gründeten Adam Friedrich Molz und Johann Rudolf Neuhaus (1767-1846) die Gemeinnützige Ersparniskasse Biel. Sie befand sich in einem Zimmer vom Rockhall. Die Kunden waren Dienstboten,

Fabrikarbeiter, Kleinsparer, also die ärmere Bevölkerungsschicht der damaligen Zeit. Dies zeigt den humanitären und philanthropischen Charakter der Institution. Zwei Wochen nach der Eröffnung

wurde die erste Einlage getätigt. Neuhaus übernahm das Amt des Kassierers. 1825 verfügte die Anstalt über ein Eigenkapital von 21'651 Franken, 1872 waren es 4'369'683 Franken. [58]

Gründer vom ersten Schweizer Tierschutzverein

Adam Friedrich Molz beklagte sich über die häufige Ausbeutung von Pferden und Hunden bei schweren Arbeiten. Er forderte ausserdem, dass das sogenannte «Vörteln», also Kühe und Ziegen, die

man auf den Markt bringen wollte, vorher während 2 bis 3 Tagen nicht zu melken, bestraft werden sollte. So begann er 1839 sich für den Tierschutz einzusetzen. Molz forderte 1841 mit einem

Schreiben an die Regierung, dass die Schüler des Staatsseminars für den Tierschutzgedanken gewonnen werden sollten und dass im Schulunterricht auf die Notwendigkeit des Tierschutzes aufmerksam

gemacht werden sollte. Die erste Schulbehörde, die mit gutem Beispiel voranging, war diejenige von Nidau, die bereits 1842 eine Disziplinarverordnung erliess, welche die Tierquälerei

verbot. Allerdings ging für viele die Vorgehensweise von Molz, den Tierschutz von der Kanzel herunter zu predigen, zu weit. Am 15. 8. 1844 gründete er in Bern den ersten Tierschutzverein der

Schweiz, für dessen Bestrebungen er sich die Anerkennung der Behörden zu verschaffen wusste, so dass der Grosse Rat im gleichen Jahr das Dekret gegen die Tierquälerei erliess. Von völliger

Erblindung bedroht, trat Molz 1869 von der Leitung des Tierschutzvereins zurück. Leider existier in der Schweiz ein konkretes Tierschutzgesetz erst seit 1981.

«Vo allne Sproche, nei und alt,

Mer d’s Bieldytsch doch am beste gfallt!»

Adam Friedrich Molz

Dichter in Bieldytsch

Den Bielern ist Molz als der Verfasser der Bieler Mundartgedichte bekannt.[18] Seinem kleinen Bändchen «bieldytscher» Gedichte

kommt umso grössere Bedeutung zu, als das alte Bieldeutsch, wie es zur Zeit des Dichters noch gesprochen wurde, heute völlig verschwunden ist. Seine Gedichte sind sozusagen das einzige

authentische Zeugnis jenes nordwestalemannischen Sprachzweiges, der sich einst bis an den Bielersee und darüber hinaus erstreckte. [3] Beim Bau das damalige Mädchenschulhaus Dufour-West 1863,

wurden zwei Gedichte von Friedrich Molz in den Grundstein eingeschlossen. Ein anderes Werk über den «Wunderglauben» durfte auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin erst nach seinem Tod

erscheinen.[19] Das 1869 erschienene Buch «Die Verheerung der räthischen Alpenthäler durch Wasser und Menschen, widmete Autor von Bandlin «den Freunden

Friedrich Molz und dessen Gattin Emilie Molz, in dankbarer Erinnerung an die schönen Stunden im Pfarrhaus an der Altach». Emilie Molz starb 1874 und vermachte dem Gemeindespital Biel 10'000

Franken.

Adam Friedrich Molz starb am 19. Mai 1879 im Alter von 89 Jahren in Bern. Auch er vermachte dem Bieler Gemeindespital 10'000 Franken, der Armenerziehungsanstalt

Gottstatt 10'000 Franken und dem Berner Tierschutzverein 2'000 Franken. Eine Molz-Büste des Bildhauers und Graveurs Karl Alfred Lanz (1847-1907) gelangte 1875 ins Museum Schwab und wurde 1976

ausgestellt. Heute ist sie Teil der Kunstsammlung Biel. Er vermachte dem Einwohnergemeindespital Biel 10'000 Franken, der Armenerziehungs- und Versorgungsanstalt in Gottstadt 10'000 Franken und

dem bernischen Tierschutzverein 2000 Franken. Heute erinnert ein Strassenname an ihn: 1912 wurde die Hintergasse auf Beschluss des Gemeinderates in Molzgasse umbenannt. Ein Rebhäuschen oberhalb

des «Seefelds» nennt sich Molz-Häuschen.[18] L

1818-

1831

Schüler / Éleves

Johann Friedrich Boll (1801-1869), Pfarrer und

Seminardirektor in Hindelbank, Frauenrechtler

5. Schüler und gleichzeitig Aushilfslehrer am Gymnasium Biel von 1817 bis 1818

Johann Friedrich Boll: «Am 12. Februar 1801 kam ich als das jüngste von drei Kindern des wenig begüterten Handwerkers Peter Boll und der Susanne Allioth in Biel zur

Welt. Zur Zeit meiner Geburt gehörte das ganze ehemalige Bistum Basel, seit 1798 zu Frankreich und blieb in diesem Verhältnis bis zum Sturz Napoleons 1814. Ich erinnere mich wie man im

Gottesdienst für den Kaiser, die Kaiserin und das ganze durchlauchte Haus betete und wie man die Siege feierte, welche die französischen Heere erfochten. Ein trauriger Tag war der alljährlich

wiederkehrende, an dem die wehrfähigen Burschen aus Biel und den umliegenden Ortschaften zusammenkamen, um durch das Loos entscheiden zu lassen, wer von ihnen in die Armee einrücken musste. Die

Eltern wussten, dass ihr Sohn, wenn er in die Armee eindrücken musste, für sie so gut wie verloren war, ja, dass sie ihn wohl nie oder höchstens als Gebrechlichen wiedersehen würden.

Ich war ein sehr kränkliches Kind, dessen Fähigkeit zu einem etwas längeren Leben wiederholt abgesprochen wurde. Dies hatte zur Folge, dass ich einige Zeit die Batzenschule, eine Anstalt für

Kleinkinder, besuchte und dann, als ich fast 9 Jahre alt war, in die Primarschule eintrat. Zu diesem Zeitpunkt kannte ich bereits das Zehnersystem und konnte addieren und subtrahieren. Diese

Fortschritte verdankte ich meiner Mutter, die weder Pädagogik noch Unterrichtslehre studiert hatte. Sie fand die Kraft, ihr krankes Kind vorbereitet in die Schule zu geben, obwohl sie einen

ziemlichen schweren Haushalt führte. Das war umso wertvoller, als Biel als französische Grenzstadt mit ihrem Zoll und dem Heer ihrer Zöllner, aber auch als bedeutender Fabrikort, unzählige

Gefahren für die heranwachsende Jugend barg.

«Im Schulwesen Biels herrschte eine unglaubliche Verwirrung und Unordnung»

Johann Friedrich Boll

Die Bieler Schule war bei meinem Antritt in einem erbärmlichen Zustand. Die schulpflichtige Jugend war nach Geschlechtern getrennt, und sowohl die Knaben- als auch

die Mädchenschule zerfiel in eine obere und eine untere. Besonders entscheidend war, dass 1810 Adam Friedrich Molz (1790-1879) als zweiter Pfarrer angestellt wurde und ich in die obere

Knabenschule versetzt wurde, deren Unterricht lebhafter wurde. 1812 trat ich in die Oberschule ein.

Nach dem Wunsch meines Vaters hätte ich Handwerker werden sollen, obwohl meine körperlichen Kräfte dazu kaum ausreichten. Pfarrer Molz ermutigte mich, den geistlichen Stand zu wählen. Er förderte

meine Kenntnisse der lateinischen Sprache und der Grammatik. Überraschend legte Molz 1815 sein Amt nieder und verliess Biel. Rickly, der als Lehrer in Gottstadt angestellt war, beschloss mich in

Griechisch zu unterrichten. So ging ich während anderthalb Jahren, Sommer und Winter und bei jedem Wetter, wöchentlich dreimal eine Stunde von Biel nach Gottstadt. Weit besser geeignet für meine

Vorbereitungen auf die damalige Akademie war das 1817 in Biel eröffnete Progymnasium (wie das Gymnasium auch genannt wurde), in dem sowohl Molz als auch Rickly als Lehrer angestellt wurden. In

meinem ersten Schuljahr wurde ich von den Lehrern gern als Nachhilfelehrer für die schwächeren Schüler herangezogen, die sich im Allgemeinen gern von mir belehren liessen. Mir wurde sogar für

einige Wochen die Leitung der oberen Knabenschule anvertraut. Die Eltern baten mich, ihren Kindern Privatunterricht zu geben, wenn sie in der Schule oder im Progymnasium nicht

weiterkamen.»[15]

Am 11. Juni 1818 zog der Schultheiss Niklaus Rudolf von Wattenyl (1760-1832) mit einer grossen Zeremonie in Biel ein. Vor dem Nidautor, bei der Schädelismatt, stand ein prächtiger Triumphbogen.

Auf der einen Seite standen die uniformierten Schüler des Gymnasiums, auf der anderen Seite die mit Blumen geschmückten Töchter der Stadt. Friedrich Boll und Caroline Schaltenbrand, Sprecherin

der Mädchenschule, hielten die an den Landammann gerichtete Ansprache und überreichten der Deputation Gedichte von Johann Conrad Appenzeller und Friedrich Molz. [62]

Theologiestudium

Boll: «Endlich ging ich im Herbst 1818 nach Bern, um als künftiger Theologe in die sogenannte philologische Fakultät der damaligen Akademie einzutreten. 1821 wurde ich in die theologische

Fakultät befördert und verbrachte die Sommerferien auf dem Bellevue bei der Familie von Ratsherr Fischer. Mit dem verdienten Geld entlastete ich meine Eltern. Im Herbst 1824 bestand ich die

Theologieprüfung.»[15]

Friedrich Boll war ab 1824 fast zwei Jahre Vikar in Nidau. Hier hielt er am 30. Januar 1825 die Abdankungsfeier für die im Schloss Nidau verstorbene Landvögtin von Mülinen, geborene Graffenried.

Von 1826 bis 1832 unterrichtete er als Lehrer mit bescheidenem Gehalt in der ersten Elementarklasse der Literarschule in Bern. 1827 heiratete er Sophie Schmalz (gest. 1878) von Nidau und gründete

danach ein Pensionat für Knaben.

1818-

1818

Lehrer in Niederbipp

1832 wurde er in Niederbipp Lehrer und zugleich Schulkommissar des sogenannten Bipperamts. Friedrich Boll: «In Niederbipp mussten über 500 Kinder von drei Lehrern in zwei Schulhäusern

unterrichtet werden, so dass weder das Lehrpersonal noch die Räumlichkeiten ausreichten. Das Schulhaus, im sogenannten Lehn gelegen, konnte höchstens 60 bis 70 Kinder aufnehmen. Dazu kam, dass

die Eltern ihre Kinder unregelmässig zur Schule schickten. Einmal wurden 60 Väter wegen Schulversäumnissen ihrer Kinder auf einmal vorgeladen. Ein anderes Problem war, dass viele Mütter aus armen

Familien nicht im Stande waren, eine Nadel in die Hand zu nehmen, um Kleider zu flicken. Auf meinen Vorschlag hin beschloss die Schulkommission, ich solle von der Kanzel herab die Leute

auffordern, wer seine Mädchen in Handarbeit unterrichten wolle, möge sich im Pfarrhaus melden. Zuerst hiess es, wir wollen nicht, dass unsere Mädchen Näherinnen werden. Als meine Frau mit dem

Unterricht in Nähen und Stricken begann, kamen die Kinder in Bewegung, so dass sich in wenigen Tagen 40 Mädchen meldeten. Wohlhabenden zahlten etwas, die Armen gar nichts. Bald kam eine Lehrerin

dazu, während meine Frau die Oberleitung übernahm. Der Fortbestand der Arbeitsschule, welche nur im Sommer stattfand, war gesichert.»[15]

1834 und 1835 leitete Boll in Burgdorf für das Erziehungsdepartement die Wiederholungskurse unter dem deutschen Pädagogen Friedrich Fröbel (1782-1852), der in Willisau eine Erziehungsanstalt

unterhielt. Dabei übernahm er den Religionsunterricht, während der Pfarrer und Schriftsteller Jeremias Gotthelf (1797-1854) Geschichte unterrichtete. Im Januar 1835 wünschte sich das

Erziehungsdepartement, dass sich in verschiedenen Gegenden des Kantons Bern Vereine bilden, die an den langen Winterabenden die Schweizer Geschichte unters Volk bringen sollten. Tatsächlich

bildete sich in Niederbipp ein solcher Verein, an dessen Spitze Pfarrer Boll stand. An zwei Abenden machte er sich die Mühe, die Schweizer Geschichte so vorzutragen, dass sie auch der

Einfältigste verstand.

Das Pfarrhaus (links), erster Ausbildungsort für Handarbeiterinnen und Primarlehrerinnen und die Kirche von Niederbipp, Zustand 2024.

Direktor am Lehrerinnenseminar Niederbipp von 1838 bis 1843

Im Gesetz über die öffentlichen Privatschulen des Kantons Bern vom 13. März 1835, wurde erstmals die Ausbildung von Lehrerinnen thematisiert und die Errichtung von

Lehrerinnenseminaren vorgesehen. 1837 beschloss das Berner Erziehungsdepartement versuchsweise eine Anstalt zu errichten, in der Mädchen in den Primarschulfächern, in Handarbeit und in der

Führung einer Kleinkinderschule unterrichtet werden sollten. Dieses Provisorium sollte 80 Jahre dauern. Friedrich Boll wurde 1838 Direktor des ersten Lehrerinnenseminars des Kantons Bern und der

Schweiz, das am 12. November 1838 mit folgenden 12 Schülerinnen in Niederbipp eröffnet wurde: 1) Anna Maria Ryf von Rumisberg, 2) Margaritha Frei von Oberwyl im Simmental, 3) Anna Allemann von

Farneren, 4) Magdalena Stähli von Moos-Affoltern, 5) Sophie Röthlisberger von Langnau, 6) Maria Elisabeth Gugelmann von Attiswyl, 7) Elisabeth Schwab von Siselen, 8) Maria Katharina Fuchser von

Oberdiesbach, 9) Anna Maria Affolter von Leuzigen, 10) Anna Horrisberger von Auswyl, 11) Anna Maria Furrer von Diesbach, 12 Rosina Schaller von Diesbach.

Sie erhielten ihre Wohnung im 1577 erbauten Pfarrhaus, daher nannte man sie auch liebevoll die «Pfarrerstöchter». Das Kostgeld war auf 80 Franken festgesetzt. Es

konnte Unbemittelten vom Erziehungsdepartement ganz oder teilweise erlassen werden. Der Stundenplan umfasste 43 Wochenstunden. Die Ausbildung zur Primarlehrerin dauerte zwei Jahre. Während

Pfarrer Boll in Pädagogik, Religion, Geschichte, Geographie und Physik unterrichtete, übernahm seine Frau Sophie von 1838 bis 1843 den Handarbeitsunterricht. Für den praktischen Unterricht stand

eine Kleinkinderschule in einem Privathaus zur Verfügung. So entstand die Idee vom Kindergarten mit ausgebildetem Personal. Neben dem Unterricht hatten die Seminaristinnen den grossen Haushalt zu

führen und halfen im Garten mit. In besonderer Erinnerung blieb die Kutschenfahrt der Seminaristinnen von Niederbipp über den oberen Hauenstein nach Waldenburg. 1839 wurde das Seminar ins

grössere Pfarrhaus von Hindelbank verlegt, dessen Scheune auch Platz für den Unterricht bot. Hier fand am 7. Oktober 1940 die erste Schlussprüfung statt. Boll behielt die Leitung des Seminars

vorerst bis zum Herbst 1843. Die ausgebildeten Lehrerinnen trugen wesentlich dazu bei, dass im Kanton Bern der Elementarunterricht fast ausschliesslich Lehrerinnen anvertraut wurde. Zu den Bieler

Absolventinnen gehörten Jenny Huber, Julia Schöni, Tochter des radikalen Politikers Alexander Schöni (1796-1880) und Emma Boll. Von 1852 bis 1864 war der ehemalige Direktor vom Bieler

Progymnasium, Johann Peter Romang, Pfarrer in Niederbipp.

Direktor vom Lehrerseminar Münchenbuchsee 1843 bis 1846

Im Winter 1842/43 brach im Seminar in Münchenbuchsee Typhus aus. Boll half da zunächst aus und musste auf Verlangen des Erziehungsdepartements ab 1843 den Direktorposten im Lehrerseminar von

Münchenbuchsee übernehmen. Der Alltag war das genaue Gegenteil dessen, was Boll und Sophie im Lehrerinnenseminar erlebt hatten: 50 bis 100 Jugendliche lebten lärmend auf engstem Raum zusammen,

mangelnde Sauberkeit, Wirtshausbesuche trotz Verbots. Boll: «Es zeigte sich eine fast unglaubliche, wirklich sehr bedauerliche Schwäche, die die Mehrzahl der Aspiranten in der Prüfung in

Biblischer Geschichte an den Tag legten.» Die Seminaristen schrieben kaum eine fehlerfreie Zeile. Sie machten durchschnittlich 40 bis 50 Fehler in 15 Druckzeilen. Ausserdem mahnte Boll 1845, den

Musiksaal des Lehrerseminars auch heizbar zu machen. [59] Friedrich Boll entschied sich gegen eine Reorganisation (Einführung dreijähriger Kurse und Erhöhung der Zahl der Seminaristen von 100 auf

120). Er berichtete, dass das Seminar mit den Lehrerfamilien, den Dienst- und Arbeitsleuten schon ohnehin etwa 140 Personen zähle. Er sei daher gezwungen, «die Anstalt mehr durch eine fast

militärische Disziplin als durch den Geist eines häuslichen Lebens» zu leiten. Schliesslich beliess man die Zahl der Zöglinge bei 100. Im Herbst 1845 nahm man eine dritte Klasse auf. Zur

Durchführung des dreijährigen Kurses kam es ebenfalls nicht. Die ganze Anstalt geriet in eine schwere Krise. Zwischen den Lehrern, den Lehrerfamilien und den übrigen Hilfskräften und dem

Direktor, die alle unter einem Dach lebten, kam es zu Spannungen und zu Zerwürfnissen. Das Seminar wurde 1846 von der politischen Bewegung erfasst. Boll wurde durch den radikalen Sekundarlehrer

Heinrich Grunholzer (1819-1873) ersetzt und bewarb sich in Gottstatt. [64] In Gottstatt arbeitete Boll als Lehrer und an seinem «Handbuch zur Kinderbibel».

Wieder Direktor am Lehrerinnenseminar Hindelbank von 1853 bis 1865

Nach dem Tod von Heinrich Benz übernahm Boll 1852 in Hindelbank dessen Stelle als Pfarrer. Am Lehrerinnenseminar wirkte er von 1853 bis 1865 erneut als Direktor und Sophie als Lehrerin. Die Zahl

der Seminaristinnen stieg auf 22. Trotz Lehrermangels waren die Lehrerinnen vom männlichen Konkurrenzneid bedroht: «Es fehlt dem weiblichen Geschlecht an Gründlichkeit und Tiefe und an der für

den Lehrstand so notwendigen Selbständigkeit.» [63] Im Auftrag der Erziehungsdirektion verfasste Boll 1859 die Kinderbibel «Geschichten und Lehren der heiligen Schrift für die reformierten

deutschen Schulen des Kantons Bern», die in den Primarschulen des deutschen Kantonsteils für verbindlich erklärt wurde. 1862 erschien sein «Handbuch zur obligatorischen Kinderbibel für die

reformierten deutschen Schulen des Kantons Bern», in dem er das neue Testament vollständig umarbeitete. Als Boll aus gesundheitlichen Gründen vom Lehrerinnenseminar ausschied, behielt er die

Pfarrei noch drei Jahre. Dies führte von 1865 bis 1868 zur Aufhebung des Seminars. Erst als Boll sein Pfarramt niederlegte, konnte das Lehrerinnenseminar wieder eröffnet werden. In Bern verfasste

er noch einige Schriften, die teilweise nicht in den Buchhandel gelangten. Boll starb 1869 und wurde auf dem Friedhof in Bremgarten beigesetzt. Seine Autobiographie erschien 1870. [14]

L

Cäsar Adolf Blösch (1804-1863), Arzt,

Politiker und Historiker

7. Schüler am Gymnasium Biel von 1817 bis 1821

und später Lehrer

Fach: Botanik

Die Eltern: Cäsar Adolf Blösch war der Sohn des Bieler Arztes Dr. Alexander Blösch (1878-1814) und der Marie-Louise Moser (1782-1863), Tochter des

letzten Burgermeisters Alexander Moser. Als 1814 die Franzosen aus Biel abzogen, waren die einrückenden Truppen der kaiserlichen Armeen willkommen, brachten aber den Flecktyphus mit. Die fremden

Soldaten und die einheimische Bevölkerung wurden von dieser schrecklichen Krankheit befallen. Die Kranken wurden im Ratssaal und in andern Räumen des Rathauses untergebracht. Als sich diese Räume

als zu klein erwiesen, wurde auch das Gymnasium als Lazarett eingerichtet. Überall in den Zimmern und Gängen lagen die Kranken im Stroh. Drei Ärzte starben als Opfer ihrer Pflicht, darunter

Cäsars erst 24-jähriger Vater. [20] Dr. Alexander Blösch hinterliess seiner Frau vier Söhne und etwa ein Monat später kam noch ein Töchterchen. Der älteste Sohn war Alexander (1782-1814), er

starb mit 12 Jahren und 2 Monaten an Entkräftung, der zweite Cäsar Adolf Blösch (1804-1863), der dritte der spätere Landammann Eduard Eugen Blösch (1807-1866) und der jüngste der spätere

Industrielle Fritz Blösch (1810-1887).[20]

Kindheit